國有企業項目跟投機制問題研究

摘 要

國企改革深化提升行動已正式啓動,項目跟投作爲國企改革中長期激勵機制的重要政策之一,有望得到進一步探索和深化。在實操中,項目跟投仍存在政策盲區和操作難點。爲避免跟投機制設計不當影響實施成效,本文根據現行政策,在充分考慮合理性和規範性基礎上,結合當前實踐經驗,對適用跟投企業類型、跟投人員類型、跟投比例、跟投退出等要點進行探討。

關鍵詞

國有企業 項目跟投 跟投機制

引言

不斷完善中長期激勵機制,持續激發幹部員工幹事創業效能,是我國曆次國有企業改革的核心要義之一。通過國企改革三年行動,員工持股和股權激勵得以實踐,爲進一步深化中長期激勵機制奠定良好基礎。2023年6月,國企改革深化提升行動正式啓動,項目跟投作爲中長期激勵機制的重要政策,有望得到進一步探索和深化。在實操中,項目跟投政策法規尚無明確實施細則,國有企業在進入新領域、做大新增量、實現新發展時又有確切需求,不同類型國有企業都處於探索狀態。

項目跟投的內涵和理論基礎

(一)項目跟投的內涵

項目跟投起源於風險投資領域,風投機構通過項目跟投將投資團隊利益與項目利益捆綁,達到項目盈虧即投資團隊盈虧的直接效果。後來,項目跟投作爲一種中長期激勵與約束方式,逐步在房地產和創新創業領域廣泛應用。

國有企業項目跟投,是指國有企業在對項目進行投資時,符合條件的人員依據相關政策按照一定的跟投比例,以自有資金同步出資,與企業共同承擔風險和收益的管理制度。

跟投類型包括強制跟投和自願跟投,通常以強制跟投爲主,自願跟投爲輔。跟投方式包括股權跟投、債權跟投、“股權+債權”跟投、虛擬跟投等。

(二)項目跟投的理論基礎

項目跟投的理論基礎包括“委託—代理”理論和雙因素理論。企業經營過程中形成“股東—管理層—員工”的雙重委託關係。目前研究主要集中在企業股東與管理層、大股東與中小股東之間的利益衝突問題,對委託鏈條後半段的管理層與員工之間的委託代理問題關注較少。然而研究發現,員工通過認購股份成爲企業所有者之後,會更加關注企業長遠發展併爲之付出更多努力,從而提升股東與員工利益目標一致性。

雙因素理論認爲,資本和勞動是創造財富的兩大關鍵因素。相較於資本在現代企業財富分配中的主體地位,勞動(者)分得的份額較少,導致一定程度的貧富差距。而員工持股、股權激勵、項目跟投等是縮小社會貧富差距的措施之一,在一定程度上有助於實現企業與員工在具體項目上的風險和收益共擔。

國有企業項目跟投政策梳理

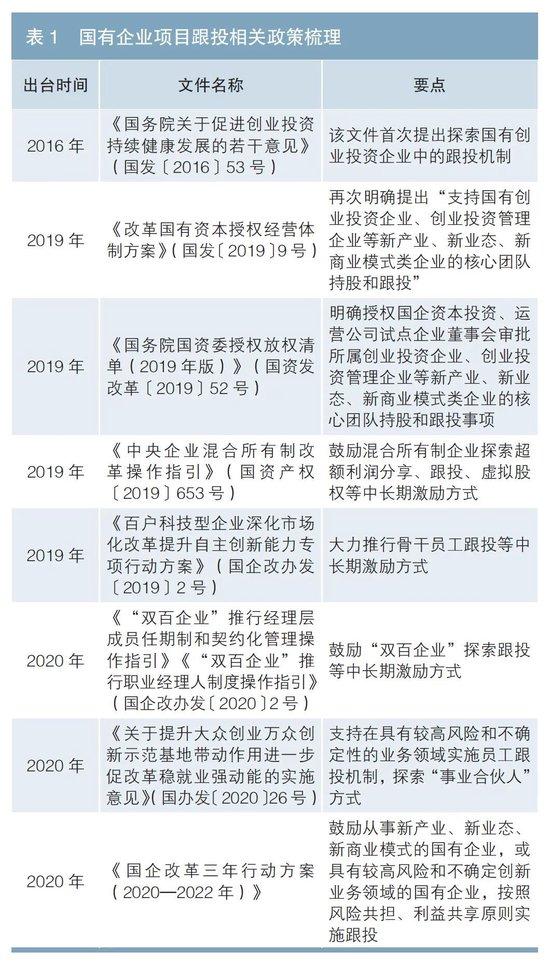

近年來,我國先後出臺了一系列改革政策,如表1所示。

從政策看,我國對國有企業探索跟投機制持鼓勵態度,但在實操層面缺乏詳細的實操指導;在員工持股、股權激勵方面出臺了較明確的操作指引,從方案擬訂、基本操作流程、監督管理等環節進行規範。後續,可借鑑員工持股、股權激勵等政策,出臺更加詳細的項目跟投制度。

國有企業項目跟投中面臨的主要問題探討

因缺乏明確的操作指引,國有企業在實際操作中,面臨一些政策盲區和理解偏差,導致部分企業跟投操作不規範,出現跟投適用範圍界定不清、跟投平臺和員工持股平臺共用、跟投比例設置不合理、跟投退出不當等問題。

(一)跟投適用範圍界定不清

根據政策界定,目前適用跟投的企業類型主要包括四大類:國有創投企業和創投管理企業,新產業、新業態、新商業模式的國有企業,具有較高風險和不確定創新業務領域的國有企業,混合所有制企業、國有控股上市公司、國有科技型企業、“雙百企業”等。適用跟投的項目範圍主要包括:屬於新產業、新業態和新商業模式的項目,投資週期長、業務發展前景不明確、具有較高風險和不確定性的創新業務。

但在操作過程中,跟投存在範圍界定不清現象。實際上,並非所有類型的國有企業和新上項目都可以開展跟投操作。部分不具有高風險性、高不確定性和創新性的國有企業,不適用跟投操作;部分依託企業內部資源開展的項目,以及較爲成熟、擁有較高市場份額的項目等,由於其不具備高風險性和創新性,也不適用跟投操作。

(二)跟投平臺和員工持股平臺共用

國有企業爲了激發人員幹事創業的熱情,增加新業務領域成功概率,往往在項目公司股權層面設計激勵機制。其中,既有上級參與的項目跟投機制,又有本級員工的員工持股機制,且跟投人員和員工持股人員往往通過同一個投資平臺參與股權。因員工持股和跟投持股的股權性質不同,二者共用一個平臺,容易導致以下問題:一是難以區分不同屬性和目的的股權。跟投人員通常無差別跟投,投資項目更多體現的是與主投方的利益綁定和風險承擔,往往具有一定的劣後屬性;而員工持股則更多體現爲與企業共同發展,並不具有劣後屬性。二是難以開展績效評估和實施獎懲。項目跟投的管理主體是上級單位建立跟投機制的相關部門。員工持股的管理主體則是項目公司本級的相應部門,兩者考覈和獎懲規則不同。三是兩者持有期限和退出方式不同。跟投人員達到約定期限和條件需安排退出,有一定強制性;而員工持股則賦予員工自主選擇權,雖有一定業績承諾和持有鎖定期,但到期後並不一定要求強制退出,持股員工可以選擇退出或繼續持有。

(三)跟投比例設置不合理

針對跟投比例設定,國家尚無明確指導,但原則上國有企業實施跟投應保證國資處於控股地位。實踐中,常常出現跟投股比過大問題。因此,在設計跟投比例時,既要保證國有企業的控股地位,以規範項目管理,又要保證跟投人員持股比例足以牽制其行爲,起到激勵效果,同時還要考慮個人經濟能力及風險承受能力。

(四)跟投退出設計不當

跟投退出設計不當,經常出現應退但退不出的問題。項目跟投退出包括項目層面退出和員工層面退出。項目層面非正常退出通常是由於宏觀經濟形勢變化或者企業經營不善等原因,投資項目達不到預期效果,跟投項目無法正常退出。跟投人員需遵循“以崗定股、動態調整、崗在股在、崗去股退”原則。如果在跟投過程中,跟投人員調崗、離職,與投資項目不再相關時,則需安排該人員所持跟投股份退出。在實際操作中,常出現因事先未考慮非正常退出因素、未建立完善的退出機制、退出機制設計不當等,導致跟投股權應退但難以退出的問題。

進一步完善國有企業項目跟投機制的建議

一是優化頂層設計。建議國家儘快出臺有關跟投機制的政策及操作指引,爲國有企業實操明確制度規範。同時,國有企業從總部層面建立比較完善、科學的跟投機制,對可開展跟投的企業範圍和項目範圍、跟投人員類型、跟投形式、跟投管理、考覈機制、跟投退出等方面予以明確。

二是規範跟投平臺。建議按照跟投與主投“風險共擔、利益共享”原則,實施項目無差別跟投,消除差異化、特殊化。對於同時設計項目跟投和員工持股的創新項目,爲了清晰界定不同投資主體投資目的和管理責任等,建議分別設立項目跟投平臺和員工持股平臺,使得各激勵機制界面清晰,運行規範高效。

三是合理設置跟投比例。建議根據項目體量規模、投資總額、國有企業控制權、跟投人員出資能力等,結合行業特點、公司發展階段設計定量指標。對於新設公司股權跟投項目,由於體量較小,跟投比例最好不超過新設公司股權30%,單個員工跟投比例不超過股權1%。對於已持續經營股權跟投項目,建議跟投比例不超過項目公司投資完成後跟投與主投合計持有股權的30%,單個員工持股不超過跟投與主投合計持有公司股權的1%。此外,強制跟投人員單個項目跟投額度應適度、有效,設置最低、最高跟投額度,合理拉開差距,避免平均化、福利化。

四是提前設計退出渠道和方式。明確的退出方式能公平合理地保證跟投人員和項目雙方的利益。建議設計主體事先就項目正常退出、非正常退出、員工退出、退出價格、承接方等事宜進行約定,納入協議文本,做好跟投“軟着陸”。(本文不代表作者所在單位觀點)

參考文獻

[1]陳雷琪.國有企業項目跟投模式的探索研究[J].經濟與社會發展研究,2021(11).

[2]郭璇,管璐瑤,金詩悅,張心怡.“跟投”模式下員工持股對企業績效的影響研究——以海康威視爲例[J].中國市場,2022(11).

[3]徐宗宇,方宗,周賽楠.海康威視股權激勵案例分析[J].中國管理會計,2021(3).

[4]楊志軍.持有項目類債權跟投機制探討[J].中國農業會計,2023(1).

[5]趙瑾.跟投機制在新型電力國企的應用研究[J].經營者,2021(14).

◇ 本文原載《債券》2024年4月刊

◇ 作者:國家電投集團資本控股有限公司 汪嬋

中國人民銀行金融研究所 黃餘送

◇ 編輯:陳森 鹿寧寧