文苑擷英 | 秦淮春水綠迢迢,說盡華年舊夢遙——沈祖棻、曾昭燏、遊壽舊事

摘要:她們是沈祖棻、曾昭燏、遊壽。遊壽在看到沈祖棻的詩後,又曾寫詩和道:。

南京大學仙林校區圖書館正門前,有一個“二源廣場”,豎立着兩塊石碑,分別代表着今天南京大學的兩個歷史來源:原國立中央大學和金陵大學。

20世紀上半葉,這兩所著名的大學曾哺育了一批傑出的學人,其中就有包括今天爲大家介紹的三位出生書香世家的才女:沈祖棻、曾昭燏、遊壽。三人先後在中央大學、金陵大學同學,均爲中國現代學術史上著名的學人。

本文選自作家、記者陳正榮的新著《金陵佳人》。

南京三才女

文 | 陳正榮

來源 | 《金陵佳人》

在二十世紀三十年代的中央大學、金陵大學,有三位才女格外引人注目。她們是沈祖棻、曾昭燏、遊壽。

沈祖棻是優秀的女詞人、評論家、詩詞研究學者。曾昭燏是我國第一位女考古學家、博物館學家。遊壽是著名的考古學家、古文字學家、書法家。這三位才女的成長都與南京有着十分密切的關係。可以說,沒有南京的學習經歷,沒有名師的指導,也難以成其爲大家。

三位才女年齡差不多大,沈祖棻與曾昭燏是同齡人,都出生於是1909年,遊壽是1906年出生,比沈祖棻、曾昭燏大3歲。這三人還有其他的共同點:她們都出身書香世家,自小都接受過嚴格的國學文化薰陶。

沈祖棻的曾祖父沈炳垣是清咸豐內閣大學士、咸豐皇帝的老師。祖父沈守謙精於書法,與畫家吳昌碩、詞人朱孝臧爲友。

曾昭燏的曾祖父是曾國藩的大弟弟曾國潢。祖父曾紀梁,秀才出身。父親曾廣祚,曾任江蘇候補道。6歲就入“曾氏家塾”讀書。14歲就到進入堂姐辦的長沙藝芳女校學習。

而遊壽的其高祖遊光繹爲乾隆進士,翰林院編修。父遊學誠曾爲福寧府中學堂監督,一生致力於教學事業,爲文教界名儒。受過良好家教的遊壽15歲考入福州女子師範學校。

曾昭燏是1929年考入中央大學外文系。遊壽是1928年考入中央大學中文系。沈祖棻先是在中央大學上海商學院讀書,1931年轉入中央大學中文系。1934年,三人都上了金陵大學國學研究班。

二十世紀三四十年代,以南京的中央大學、金陵大學爲代表的金陵學派,匯聚了胡小石、陳中凡、汪闢疆等一批國學大師。尤其是胡小石,辭賦、詩歌、詞曲、小說、戲劇,無所不通,尤以古文字學、書學、楚辭、杜詩、文學史研究最爲精到。在這樣一個氛圍下讀書、研究,有一流大師的指導,加上自小就有很好的國學功底,三位才女如魚得水,學業日益精進。日後,三位才女都成了大師級人物。

△

青年沈祖棻

沈祖棻(1909-1977),字子蕊,別號紫曼,筆名絳燕、蘇珂。浙江海鹽人,但生長在蘇州。早在中學時代就開始發表小說、散文,還寫過新詩,很早就表現出非同一般的才情,被人們譽爲“江南才女”。

1930年,沈祖棻考入中央大學上海商學院(現上海財經大學)。1931年轉學至南京中央大學文學院中文系學習。

1932年,文學院院長汪東教授詞選課,沈祖棻寫了一首《浣溪沙》:

芳草年年記勝遊,

江山依舊豁吟眸。

鼓鼙聲裏思悠悠。

三月鶯花誰作賦?

一天風絮獨登樓,

有斜陽處有春愁。

汪東教授大爲讚賞。因爲末句寫得好,大家給她取了一個雅號叫“沈斜陽”。

1934年,沈祖棻考入金陵大學國學研究班。她不僅對古典文學感興趣,而且喜歡文學創作。1935年,她的小說《辯才禪師》發表,被認爲是“充滿詩意的感情和筆調”的佳作。1936年春,又發表了小說《懸崖上的家》,也廣受稱頌。畢業後,沈祖棻在教書之餘,堅持寫詩填詞。她和小她4歲的同學程千帆相愛。

△

1936年,沈祖棻程千帆同遊玄武湖

1937年9月,南京遭到侵華日軍的狂轟濫炸,沈祖棻和程千帆避難至安徽屯溪,在屯溪匆促完婚。自1942年至日本投降,沈祖棻先後在金陵大學、華西大學講授詩詞。1942年,沈祖棻在成都金陵大學開詞選課時物色了5位有頗有才華的學生,組織成立了正聲詩詞社,她還把學生寫得好的詩詞結集成《風雨同聲集》出版。1946年底,沈祖棻結束9年的離亂,回到武昌與丈夫團聚。1949年,她的個人詞集《涉江詞》結集出版,受到一致好評。1956年,沈祖棻回到武漢大學任教。

△

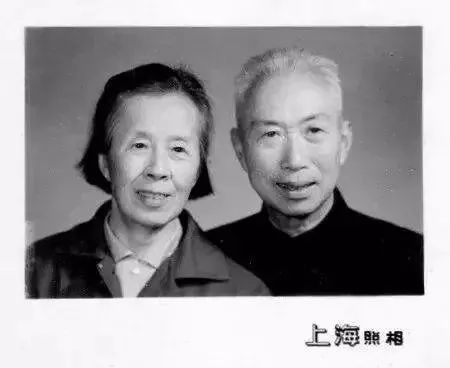

程千帆沈祖棻夫婦

沈祖棻有“當代李清照”美譽。她的丈夫程千帆教授是我國著名的古典文學專家。在研究界,合稱“程沈”,曾被師友贊爲“昔時趙李今程沈”。

很不幸的是,1977年,沈祖棻遭遇車禍,在武漢離世。享年68歲。

沈祖棻去世後,程千帆精心整理沈祖棻的遺作,先後出版了《涉江詩稿》《涉江詞稿》《宋詞賞析》《唐人七絕詩淺釋》《沈祖棻創作選集》《沈祖棻詩詞集》。

△

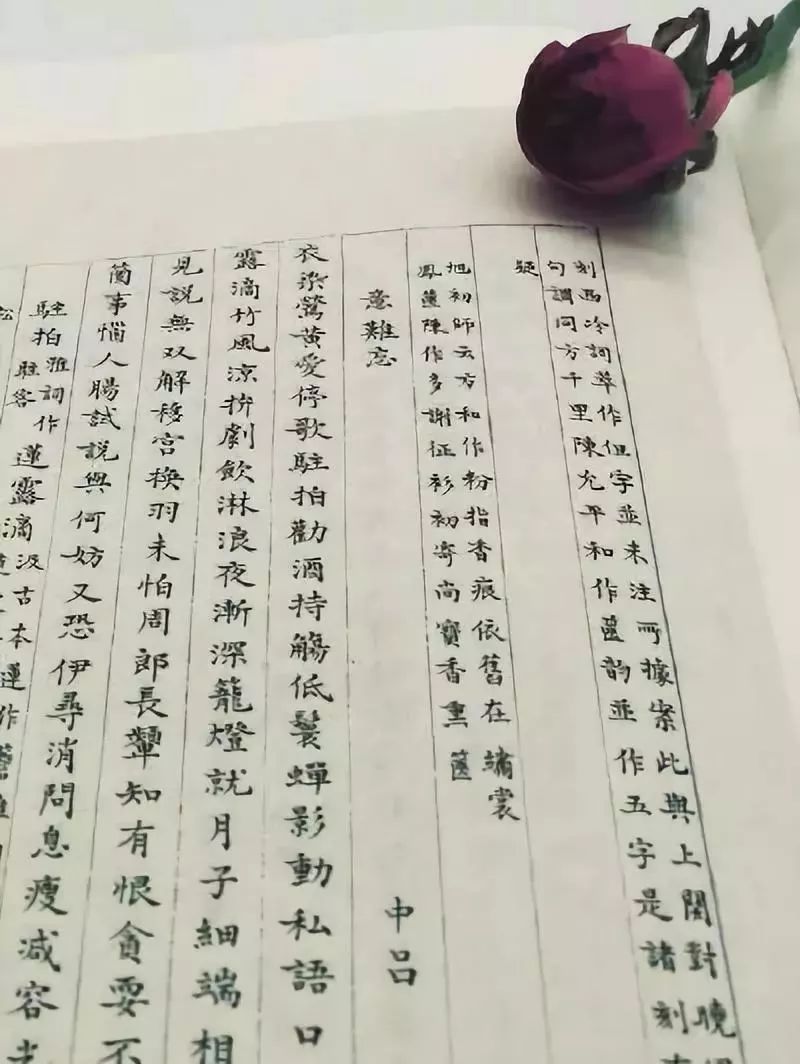

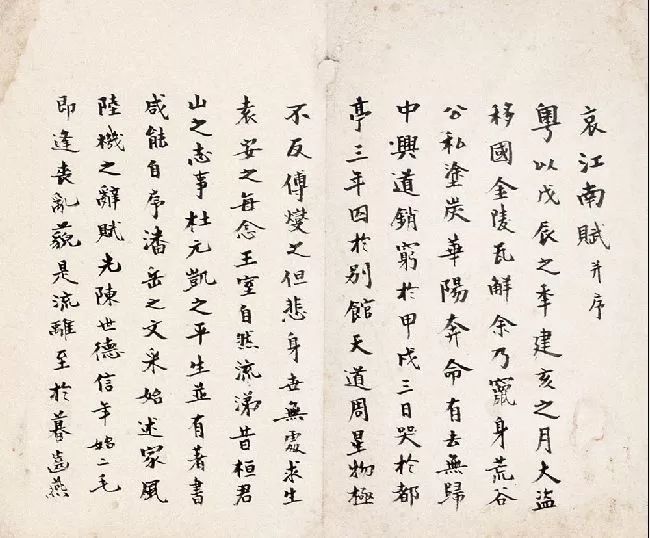

沈祖棻手稿

△

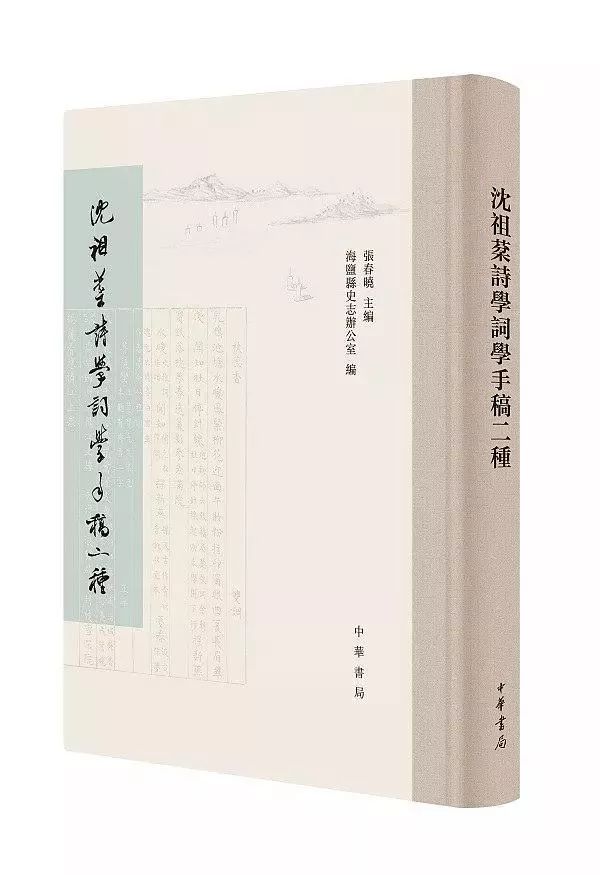

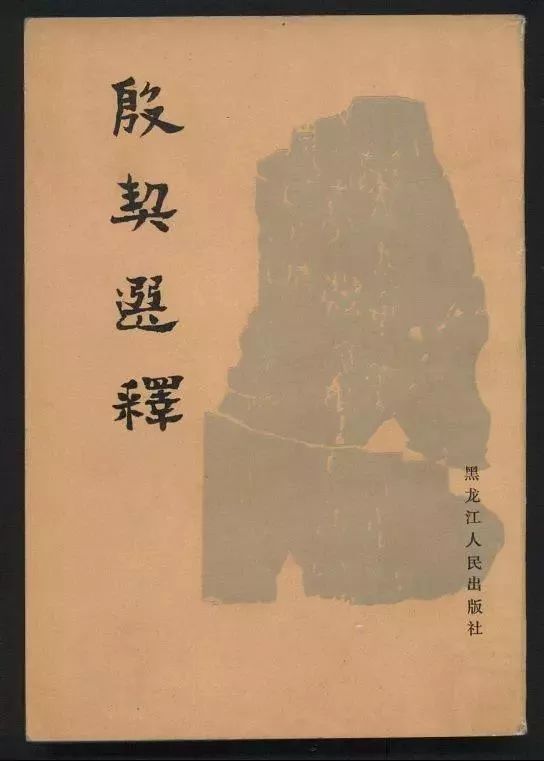

沈祖棻著作

△

青年曾昭燏

曾昭燏(1909—1964),湖南省雙峯縣荷葉鎮萬宜堂人。1933年中央大學中文系畢業後,又進入金陵大學國學研究班學校,拜胡小石爲師。

1935年她自費去英國倫敦大學,學習考古專業。1937年,在完成畢業論文《中國古代銅器銘文與花紋》,受到英國專家的肯定。1938年2月5日,曾昭燏被聘爲英國倫敦大學助教。可是,她一心想回國發展考古事業。1938年她獲得倫敦大學助教的職位,在傅斯年的推薦下,她回到了昆明,擔任從南京內遷的“中央博物院籌備處”的專門設計委員。後任中央博物院總幹事。

△

1938年,曾昭燏與同學費孝通歸國途中在河內

在中央博物院工作期間,曾昭燏利用自己的學識,參加了雲南大理、洱海境內的考古發掘,以及龍泉遺址、白雲甲遺址、四川彭山江口一帶崖墓的發掘工作。

抗戰勝利後,曾昭燏隨中央博物院返回南京,參加了戰時文物清理委員會、戰區文物保存委員會、敵僞文物統一分配委員會的工作,成爲“聯合國博物館協會”九個中國委員之一。

△

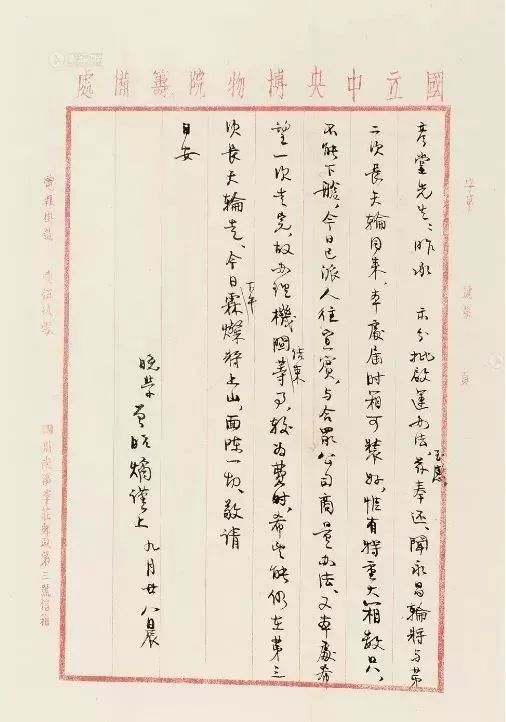

曾昭燏致董作賓函

1948年底,隨着國民黨大批人員和物資運往臺灣,一些人也準備將中央博物院的珍貴文物裝運去臺灣。曾昭燏站出來反對,她致函博物院主任杭立武:“運出文物,在途中或到臺後萬一有所損失,則主持此事者,永爲民族罪人!院保管文物已七八年,對於諸物有濃厚之感情,知有各種危險,豈可緘然?”

1949年4月,她又聯同吳有訓、陶孟和等人,聯名上書國民黨政府,在他們的堅持下,三批已經運到臺灣的852箱珍貴文物,最後又運回了大陸。

△

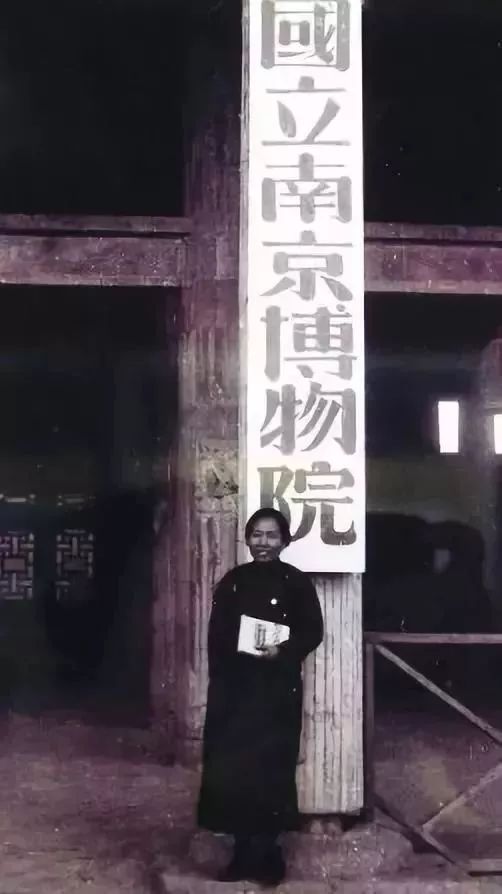

1950年曾昭燏在南京博物院

新中國成立後,中央博物院於1950年正式改名爲南京博物院。曾昭燏被任命爲副院長。1954年9月升爲院長。她主持了兩次重要的考古發掘工作。一次是1950年的南唐二陵的發掘,另一次是1954年的山東省沂南漢代畫像石墓的發掘。南唐二陵發掘工作結束後,她主持編寫了《南唐二陵》專著,此書至今仍是研究南唐歷史最重要的學術著作。

在上世紀五六十年代,曾昭燏和夏鼐被公認是中國考古學界的頂級學者,當時就有“南曾北夏”之贊。

△

晚年曾昭燏在南京博物院

五十年代後期,在“反右”運動中,曾昭燏的三哥、著名的化學家曾昭掄被打成“右派”。此時的她心情壓抑,患上了嚴重的神經衰弱症,住進了醫院。1964年12月22日,剛出院不久的曾昭燏來到南京郊外的靈谷塔上跳下,結束了生命,享年55歲。

1974年,離曾昭燏跳塔自殺已經過去十年,當年的老同學沈祖棻寫詩懷念:

湖邊攜手詩成誦,

座上論心酒滿觴。

腸斷當年靈谷寺,

崔巍孤塔對斜陽。

△

曾昭燏著作

△

青年遊壽

遊壽(1906-1994),出生於福建霞浦縣,字介眉、戒微。1920年考入福州女子師範學校,1028年入南京中央大學文學系,1932年,遊壽從中央大學畢業後,回到福建集美師範學校任教。她和謝冰瑩、謝文炳、方瑋德等幾位文學青年創辦了《燈塔》雜誌。

1934年考入金陵大學國學研究生班,入胡小石門下。就在這一年,遊壽與陳幻雲結婚。當時,陳幻雲在江西臨川地方法院任首席檢察官。後來,遊壽又回到福建省立一中、重慶國立女子師範學院任教。

此時,曾昭燏就任中央博物院代理總幹事,因人手不足,曾昭燏推薦了遊壽。1942年10月遊壽來到了李莊中央博物院,一年後,調到中央研究院歷史語言研究所,擔任善本書庫管理員,這時的遊壽改名遊戒微。在這裏,遊壽與所長傅斯年存在矛盾,一年後,便離開了。

△

遊壽書法作品

1946年,遊壽回到南京,在恩師胡小石推薦下,擔任中央圖書館任金石部主任。此間發表了《唐人卜葬邙洛之風尚》《梁守謙墓誌與宦官》《晉黃淳墓表跋》《金文武功文獻考》等研究成果,受到學界的關注。1947年,遊壽又轉入中央大學中文系任副教授。

1949年後,中央大學併入南京大學。1951年遊壽隨夫陳幻雲調入山東會計專科學校,繼而入山東師範學院任副教授。

△

1948年,遊壽、曾昭燏等陪同老師胡小石遊玄武湖

1957年“反右”運動結束後,遊壽主動要求調到哈爾濱師範學院工作。在這所學校,主講考古學、古文字學、先秦文學和書法藝術等。1970年,遊壽曾到黑龍江省五常縣農村插隊落戶,飽受艱辛,兩年後才得以返回哈爾濱。

這期間,發生過這樣一件事情,周恩來總理問時任國家文物局局長王冶秋:國內能讀甲骨文有幾人?王冶秋說,不足十人。遊壽就是其中之一。據說有關部門有意要用她。她自己也非常渴望能回到更高的平臺去作出貢獻,可惜,不知何故最終沒有結果。

△

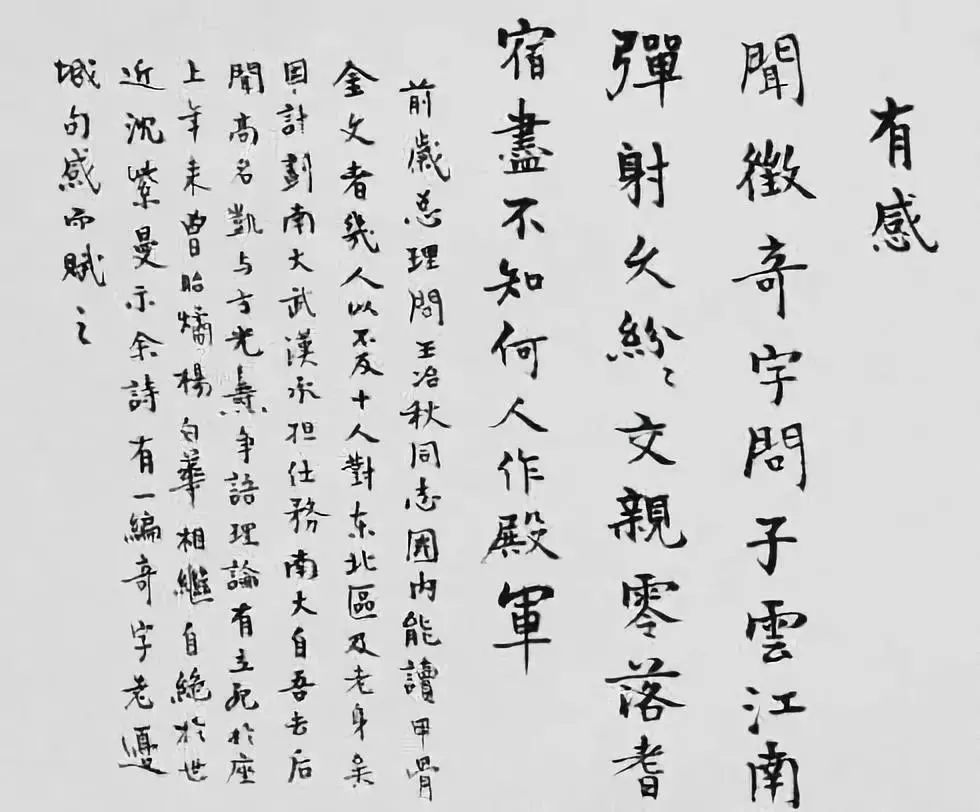

遊壽《有感》詩

遊壽曾寫過《有感》詩:“聞徵奇字問子云,江南彈射久紛紛。交親零落耆宿盡,不知何人作殿軍。”她在這首詩的跋中記錄了這件事的始末:“前歲總理問王冶秋同志:‘國內能讀甲骨金文者幾人?’以‘不及十人’對,東北區及老身矣,因計劃南大武漢承擔任務。南大自吾去後,聞高名凱與方光燾爭語理論有立死於座上。年來曾昭燏、楊白華相繼自絕於世,近沈紫曼示餘詩有‘一編奇字老邊城’句,感而賦之。”

△

遊壽著作

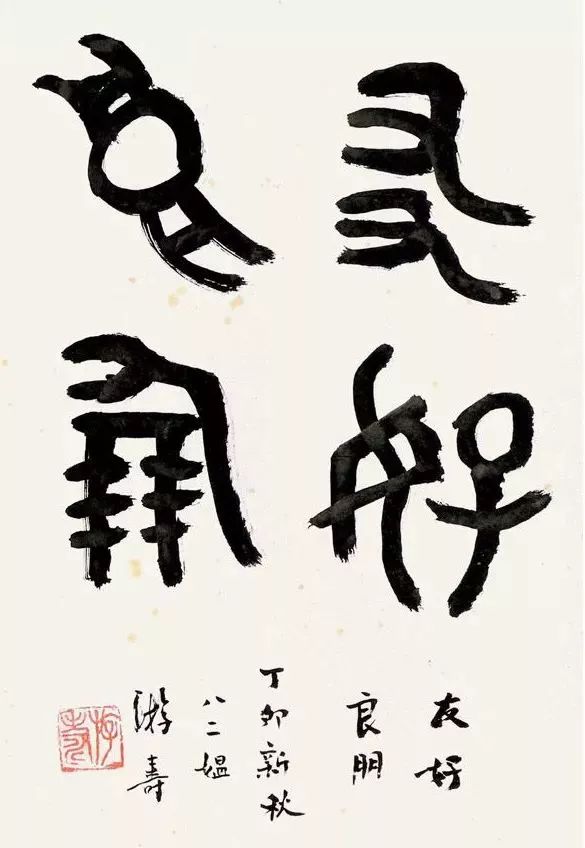

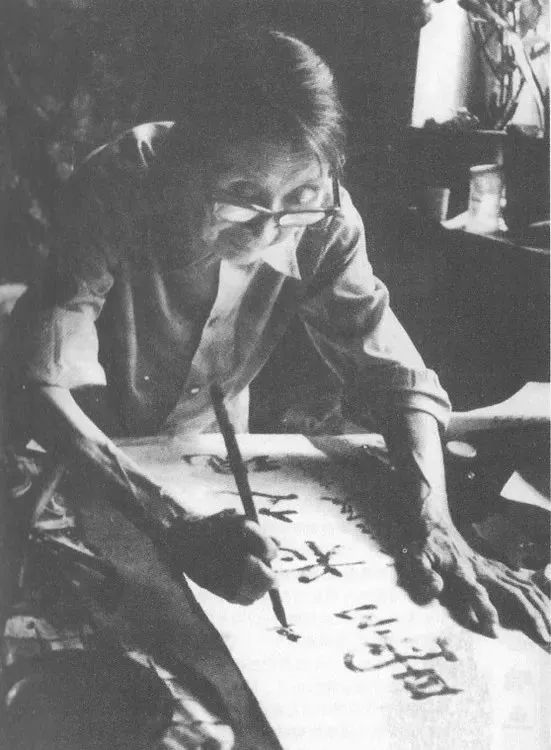

遊壽在甲骨、金文方面用功尤深,是李瑞清、胡小石這一金石學派的重要繼承人。她深得漢隸、魏碑的神髓,其迴腕執筆取法何紹基。擅大篆、隸書、魏碑,取法高古,章法佈局多爲有縱行而無橫行,各行中字數不定,取自商周金文和摩崖造像。其作品融金石澀筆與天真浪漫的佈局爲一體,大氣磅礴,富有奇趣頗具秦漢風骨。遊壽對書論也很有研究,著有《論漢碑》《隨感錄》《書苑鏤錦》等。

中國書界曾有“南蕭北遊”之說,“南蕭”指的是南京的蕭嫺,“北遊”指的就是大家遊壽。

△

遊壽書法作品

三位才女中,命運最慘的要算曾昭燏。她在生命的盛年(年僅55歲)就戛然而止,令人痛惜。沈祖棻1977年6月27日因爲車禍去世,也讓人唏噓不已。只有屈居一隅的遊壽終得天年,1994年辭世,享年88歲。

遊壽因爲較早到了邊遠城市,遠離了政治中心,對於她的人生來說,亦是大幸事,否則,在後來的文化大革命中很難說有好結局。雖然偏遠了一些,但能夠繼續做她的研究,並且也有不小的成果,也是幸事。假如能有更好的環境、平臺,遊壽的成就會更大。這又是她的不幸。

△

晚年遊壽

南京一別後,沈祖棻和遊壽就沒有再見過面。

二十世紀七十年代,遠在北國的遊壽給沈祖棻寄去一封信,寫道:“初冬小恙高燒,夢子蓽來訪不遇,唯見案上留詩。餘出門追之,倦極而醒,乃一夢也。成此詩,數月寄與:又見冰花滿窗欞,數盡飛鴻入北溟。唯有故人深入夢,留詩案上意叮嚀。”遊壽做夢都夢見她和沈祖棻相聚談詩,讀來讓人感動。沈祖棻接到信後一口氣寫下《得戒眉塞外書,奉寄》十首,其中兩首寫道:

秦淮春水綠迢迢,

說盡華年舊夢遙。

欲說江南當日事,

老來殘魂不禁銷。

小樓深巷賣花遲,

二月江南萬柳絲。

寂寞空山春雨夜,

那堪重憶對牀時。

沈祖棻還在詩歌中回憶了她們在一起“惡作劇”的事情:“猶憶春風舊講堂,穹廬雅謔意飛揚。南雍尊宿今何在,弟子天涯鬢亦蒼。”這首詩在懷念她們共同的老師,意思是說,當年課堂上的先生如今在哪裏呢?昔日的弟子們已是鬢染秋霜,浪跡天涯海角。詩中所寫的那位先生叫王曉湘,是一位博古通今的學者,上世紀三十年代初曾在中央大學任教。王先生滿腹經綸,可就是訥於言辭。王曉湘講授樂府通論,其中講到《敕勒歌》。淘氣的遊壽當即模仿《敕勒歌》作詩一首:“中山院,層樓高。四壁如籠,鳥鵲難逃。心慌慌,意茫茫,抬頭又見王曉湘。”衆同學一時紛紛傳詠。

沈祖棻在另一首詩中還提到一個“惡作劇”:“少年好弄慣操觚,共把風情戲老儒。見說尖酸到文字,獨憐結習未能無。”遊壽和沈袓棻還一起“戲弄”過當時已名揚海內外的吳宓教授。吳宓集教育家、詩人、學者於一身,桃李滿天下,當時,他正在追求與自己妻子同學的毛彥文。爲了追求毛彥文,吳宓與夫人陳心一離婚。當毛彥文嫁給熊希齡後,吳宓十分苦悶。遊壽與沈祖棻便假託毛彥文之名給吳宓寄去書信,並附以詩篇,表達出憐才之意。吳宓信以爲真,喜出望外。沈祖棻詩中的前兩句,說的就是這件事。

遊壽在看到沈祖棻的詩後,又曾寫詩和道:

南苑文壇感慨多,

龍蟠虎踞自嵯峨。

飛來絳燕呢喃語,

怕聽平湖有蒼波。

回想昔日同窗的趣事,一切彷彿就在昨天,能不令人感慨萬分?很遺憾,沈祖棻與遊壽後來還是沒有機會見上一面。