潮州鐵鋪李梨英故居:革命母親故事永流傳

摘要:爲紀念“革命母親”李梨英的偉大功績,緬懷革命先烈,發揚愛國主義精神,鐵鋪鎮積極籌措資金,對李梨英故居遺址進行初步修復。2014年,中共潮州市委黨史研究室首次授予鐵鋪鎮大坑村“潮州市中共黨史教育基地”牌匾,並舉辦了“革命母親李梨英故鄉革命史蹟圖片展”。

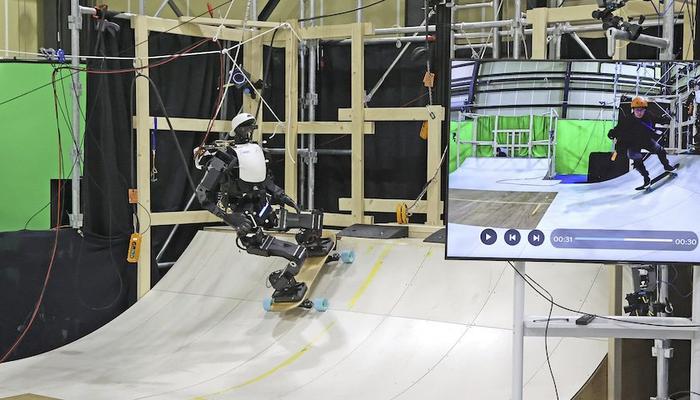

“革命母親”李梨英故居。

這是一個平凡的小山村:屋舍依山而建,果樹長於庭前,綠水環繞,雞犬相聞。這裏卻流傳着一段不平凡的故事:紅色歲月,偉大的母親送兒參加革命併爲之獻出寶貴的生命,英雄事蹟,激盪人心。這個小山村叫大坑村,位於湘橋區鐵鋪鎮,距離市區10多公里。“革命母親”李梨英的故居便坐落在這裏。村黨支部書記林文青告訴記者,最近全市上下正在開展“兩學一做”,到這裏參觀學習的人絡繹不絕。

在村幹部的引領下,我們穿過一條鄉間的小路,來到一處白牆灰瓦的小院落。門口掛着一塊木質的牌匾,上面有原廣東省委書記吳南生書寫的“革命母親李梨英故居”九個大字。

走進院內,牆上掛着大坑村“紅軍古井”、“紅軍戲臺”等革命史料以及有關領導參觀視察的圖片。李梨英的臥室位於內廳的右側,裏面陳列着一牀一椅一櫃和部分老領導的題字。整個故居配備了音像設備,不停地播放着“革命母親”李梨英的事蹟。

林文青告訴記者,李梨英原是磷溪鎮西坑人,16歲時嫁到大坑村。1932年,李梨英成爲大坑村農會、婦女會的積極分子,翌年加入中國共產黨。在殘酷的革命鬥爭中,李梨英的兩子一婿爲革命犧牲了。1935年夏,她帶着12歲的小兒子上鳳凰山。同年11月,隨潮澄饒紅軍轉移至烏山,擔負起傷兵站工作的重擔,爲閩南遊擊隊保存了革命的力量。1938年春,李梨英以家庭的形式,做黨的領導機關的掩護聯絡工作,先後在中共漳州中心縣委、中共南方工作委員會工作。最小的兒子林松森犧牲後,她強忍悲痛,投入革命事業。在那段艱苦的歲月中,李梨英不但自己不畏艱險參加革命活動,更可貴的是義無反顧地支持三個兒子、大女婿和女兒參加革命。最後,兒子、女兒、女婿都爲革命獻出了寶貴的生命。

當時紅軍編印的《紅潮報》以“革命母親送兒當紅軍”爲題作了報道,李梨英同志第一次被稱作“革命母親”,她的家庭也成爲革命家庭。“南委事件”後,李梨英脫險轉移到惠來縣城。不久,按照組織安排,李梨英來到揭陽,從事掩護方方同志的工作。1944年,在處決叛徒姚鐸的鬥爭中,她多次往返於揭陽榕城和潮安佘厝洲之間,傳遞情報,出色地完成任務。

爲紀念“革命母親”李梨英的偉大功績,緬懷革命先烈,發揚愛國主義精神,鐵鋪鎮積極籌措資金,對李梨英故居遺址進行初步修復。2009年9月16日,“革命母親”李梨英故居被潮州市人民政府授予“愛國主義教育基地”稱號。2010年和2014年,爲更好地開展愛國主義傳統教育活動,鐵鋪鎮兩次對故居進行主體修繕,完善配套設施,包括修築通往故居的道路、修建停車場等。自李梨英故居對外開放以來,共接待社會各界人士及中小學生超過5萬人次。

2014年,中共潮州市委黨史研究室首次授予鐵鋪鎮大坑村“潮州市中共黨史教育基地”牌匾,並舉辦了“革命母親李梨英故鄉革命史蹟圖片展”。如今,隨着愛國主義教育的深入,“革命母親”李梨英的故事家喻戶曉,村“兩委”幹部更是希望能將李梨英故居開闢爲紅色旅遊景點,同時修復革命遺址——紅軍槍械修配所。(南方報網)