身體各部分肌肉的名稱起止點功能《收藏級》

《身體各部分肌肉的名稱起止點功能》

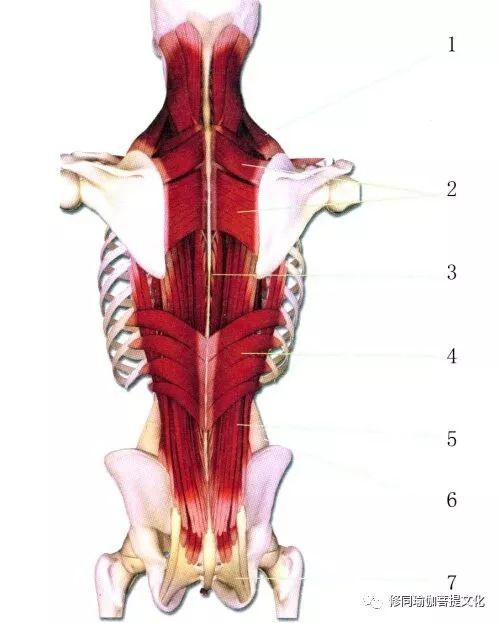

上圖說明:1.斜方肌:上背及中背的表層肌肉,並根據其肌纖維走向分成上、中、下三部分。

起點: 枕外隆凸,上頸線,頸韌帶,第七節頸椎至第十二節胸椎的棘突。

止點:上束纖維——鎖骨外側1/3及肩峯突 ,中下束纖維——肩胛棘上脣及尖端 功能上束纖維——上舉及外旋肩胛骨,協助頭部後仰,側屈及旋轉 中束纖維——內收(縮回)肩胛骨, 下束纖維——下壓肩胛骨。

2.棘上韌帶:棘上韌帶,是架在各椎骨棘突尖上的索狀纖維軟骨組織。

起自第7頸椎棘突,止於骶中嵴。棘上韌帶在頸部特別發達,構成頸部兩側肌肉之間的中膈,故稱項中膈或項韌帶(據近年解剖學發現,該韌帶止於第3腰椎棘突者佔百分之二十二,止於第4腰椎棘突者佔百分之七十三,止於第5腰椎棘突者佔百分之5。

從未發現骶椎上韌帶附着)。

棘上韌帶是由腰背筋膜、背闊肌、多裂肌的延伸(腱膜)部分組成。

分3層,深層連接相鄰2個棘突,且與棘間韌帶交織在一起;中層跨越2到3個棘突;淺層跨越3到4個棘突。

作用是與弓間韌帶一起在棘間韌帶幫助下限制脊柱過度前屈。

棘上韌帶與棘間韌帶由脊神經後支的神經末梢分佈,是極敏感的組織,一旦受到損傷,可通過脊神經後支傳入中樞,引起腰痛或牽涉性下肢痛。

3.背闊肌:是位於胸背區下部和腰區淺層較寬大的扁肌。

由胸背神經支配。血液供應主要來自胸背動脈和節段性的肋間後動脈和腰動脈的分支,可以肩胛線爲界,線的外側由胸背動脈分支供血,線的內側由節段性動脈供血。

起點:6-12胸肋棘突、胸腰筋膜、髂嵴和下3-4肋 。

止點:肱骨結節間溝 由胸背神經支配 作用:伸展、 內收、內旋肱骨,攀爬時拉起肢體。

4.胸腰筋膜:胸腰筋膜在胸背區較爲薄弱,覆子豎脊肌表面,向上續項筋膜,內側附於胸椎棘突和棘上韌帶,外側附於肋角,向下至腰區增厚,並分爲前、中、後三層。

後層覆子豎脊肌後面,與 背闊肌和下後鋸肌腱膜愈着,向下附於髂嵴,內側附於腰椎棘突和棘上韌帶,外側在豎脊肌外側緣與中層癒合,形成豎脊肌鞘。

中層位於豎脊肌與腰方肌之間,內側附於腰椎橫突 尖和橫突間韌帶,外側在腰方肌外側緣與前層癒合,形成腰方肌鞘,並作爲腹橫肌起始部的腱膜,向上附於第12肋下緣,向下附於髂嵴。

中層上部張於第12肋與第1腰椎橫突之 間的部分增厚,形成腰肋韌帶,腎手術時,切斷此韌帶可加大第12肋的活動度,便於顯露腎。

前層又稱腰方肌筋膜,位於腰方肌前面,內側附於腰椎橫突尖, 向下附於髂腰韌帶和髂嵴後份,上部增厚形成內、外側弓狀韌帶。

5.骶結節韌帶:骶結節韌帶是由骶尾骨至坐骨結節之間的韌帶,是構成骨盆出口後壁肛三角的重要韌帶。

上圖說明:1.肩胛提肌:位於頸項兩側,肌肉向上部位於胸鎖乳突肌深側,下部位於斜方肌的深面,爲一對帶狀長肌,起自上位C3.4橫突的後結節,肌纖維斜向後下稍外方,止於肩胛骨上角和肩胛骨脊柱緣的上部。

2.菱形肌:位置,位於斜方肌深層,肩胛骨內側緣和脊柱之間,肌纖維由內上向外下斜行。

起點,起於下2頸椎和上4胸椎的棘突。

止點,止於肩胛骨內側緣。

功能,近固定,使肩胛骨上提、後縮和下回旋。

遠固定時,兩側收縮使脊柱伸。

3.棘上韌帶:棘上韌帶,是架在各椎骨棘突尖上的索狀纖維軟骨組織。

起自第7頸椎棘突,止於骶中嵴。

棘上韌帶在頸部特別發達,構成頸部兩側肌肉之間的中膈,故稱項中膈或項韌帶(據近年解剖學發現,該韌帶止於第3腰椎棘突者佔百分之二十二,止於第4腰椎棘突者佔百分之七十三,止於第5腰椎棘突者佔百分之5。

從未發現骶椎上韌帶附着)。

棘上韌帶是由腰背筋膜、背闊肌、多裂肌的延伸(腱膜)部分組成。

分3層,深層連接相鄰2個棘突,且與棘間韌帶交織在一起;中層跨越2到3個棘突;淺層跨越3到4個棘突。

作用是與弓間韌帶一起在棘間韌帶幫助下限制脊柱過度前屈。

棘上韌帶與棘間韌帶由脊神經後支的神經末梢分佈,是極敏感的組織,一旦受到損傷,可通過脊神經後支傳入中樞,引起腰痛或牽涉性下肢痛。

4.下後鋸肌:位於背闊肌中部的深面,借腱膜起自下位兩個胸椎棘突及上位兩個腰椎棘突,肌纖維斜向外上方,止於下4肋骨肋角外面,作用是下拉肋骨向後,並固定肋骨,協助膈的吸氣運動。

受肋間神經支配。

5.豎脊肌:豎脊肌(erector spinae)爲脊柱後方的長肌,下起骶骨背面,上達枕骨後方,填於棘突與肋角之間的溝內。

它以總腱起自骶骨背面、腰椎棘突、髂嵴後部和胸腰筋膜,向上分爲三部:外側爲髂肋肌iliocostalis,止於肋角;中間爲最長肌longissimus,止於橫突及其附近肋骨;內側爲棘肌spinalis,止於棘突。

各肌還有一系列副起點發出的小肌束參與:髂肋肌的副加小肌束起於髂嵴、肋角和頸椎橫突;最長肌的小肌束起於骶骨、肋角和全部橫突;棘肌的小肌束起於胸椎和頸椎的棘突。

豎脊肌兩側同時收縮可使脊柱後伸,是維持人體直立姿勢的重要結構,故又名豎軀幹肌。

一側豎脊肌收縮,可使軀幹向同側側屈。

豎脊肌受全部脊神經後支支配。

6.胸腰筋膜:同上

7.骶結節韌帶:骶結節韌帶是由骶尾骨至坐骨結節之間的韌帶,是構成骨盆出口後壁肛三角的重要韌帶。

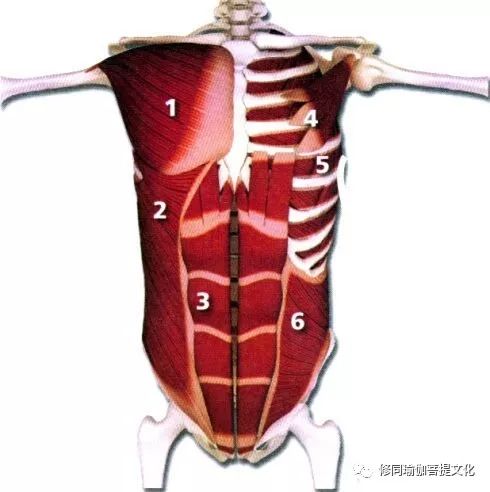

上圖說明:1.胸大肌:兩塊胸大肌位於胸的兩側。

胸大肌通常稱爲胸肌,成扇型,且分裂爲大小不等兩部分。

在其窄端,兩部分都附着於肱骨之上,在寬的一端,較小的部分

附於鎖骨上;較大的部分則附着於胸骨和肋骨上面的軟肋骨上,胸肌可將手部向前拉和向內拉近身體,他還可使手臂轉動。

2.腹外斜肌:爲寬闊扁肌,位於腹前外側部的淺層,起始部呈鋸齒狀,起自下位8個肋骨的外面,肌束由外上斜向前下方,後部肌束向下止於髂嵴前部,上中部肌束向內移行於腱膜,經腹直肌的前面,並參與構成腹直肌鞘的前層,至腹正中線終於白線。

3.腹直肌:位於腹前壁正中線的兩旁,居腹直肌鞘內,爲上寬下窄的帶形多腹肌,起自恥骨聯合和恥骨嵴,肌纖維 向上止於胸骨劍突和第5~7肋軟骨前面。長度平均26cm,中點寬度8cm,收縮時使脊柱前屈和緊張腹壁,接受腹壁上動脈及腹壁下動脈的營養。

腹壁下動脈從腹股溝韌帶上方自髂外動脈分出,兩條靜脈與其伴行,向內上行走,於弓狀緣處從腹直肌外緣進入腹直肌,走行於腹直肌與後鞘之間,上行至臍部成終末支,與從腹直肌上端來的腹壁上動脈的終末支在臍周形成廣泛的交通支。

4.胸小肌:位於胸大肌的深面,呈三角形。 作用:牽拉肩胛骨向前內下方,肩胛骨固定時可提肋以幫助吸氣。

5.肋間外肌:其範圍後方始於肋間節,前方近肋軟骨處延爲腱性的膜,稱肋間外膜直至胸骨側緣,此肌起自上位肋的下緣,肌纖維斜向前下,止於下位肋的下緣,肌纖維斜向前下,止於下位肋的上緣。吸氣時收縮。

6.腹內斜肌:腹內斜肌,位於腹外斜肌的深面,肌纖維方向與腹外斜肌相反,是從後上方斜向前下方,自髖結節下行,肌質逐漸爲腱膜,與腹外斜肌腱膜相交織,止於腹白線。

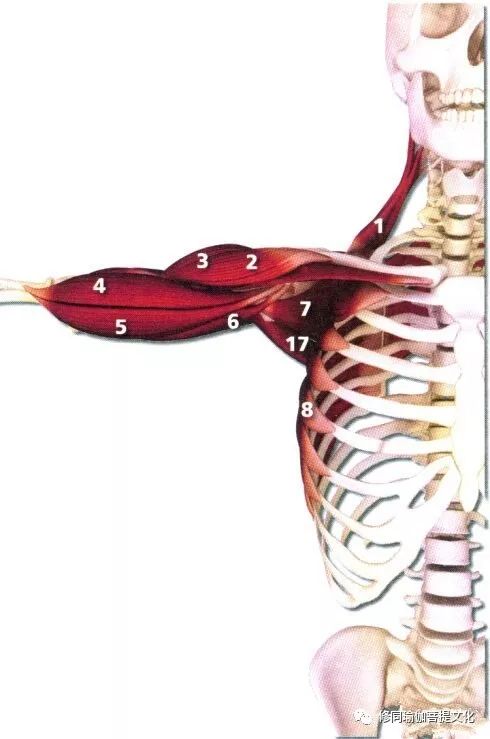

上圖說明:1.肩胛提肌:位於頸項兩側,肌肉向上部位於胸鎖乳突肌深側,下部位於斜方肌的深面,爲一對帶狀長肌,起自上位C3.4橫突的後結節,肌纖維斜向後下稍外方,止於肩胛骨上角和肩胛骨脊柱緣的上部。

2.三角肌(前部)

3.三角肌(中部)三角肌爲肩肱關節外層有力的肌肉,是肩部的重要肌肉。 三角肌起點廣泛,纖維起自鎖骨外1/3前緣,肩峯尖及其外側緣,肩胛岡嵴,向下縮窄至遠端變成一扁腱,止於肱骨三角肌粗隆。

在肱骨幹中點稍上,其肌束分爲前,中,後3部。

三角肌前部肌束較長,從前方走向後下方,與結節間溝的外側脣在一線上。中部纖維構造較爲複雜,肌束較短,由肩峯向下行,三,五束肌纖維與由下部止點向上的腱索彼此鑲嵌,腱性組織在近側部伸展到整個肌點起始處,在遠側部則附着於不大的區域中。

後部肌束較長,從後方斜向前下方,構成橈神經溝的上界,向上與肱三頭肌外側頭的起點在一線上。

上臂外展運動主要由三角肌中部纖維和岡上肌協同作用完成,其前部纖維收縮可內旋及屈曲上臂。

後部纖維收縮可以外旋及伸展上臂。

三角肌癱瘓時,肩肱關節可發生半脫位。

4.肱二頭肌(長頭)

5.肱二頭肌(短頭)肱二頭肌(biceps brachii)長頭起於肩胛骨盂上粗隆,短頭起於肩胛骨喙突.長,短二頭於肱骨中部匯合爲肌腹 ,下行至肱骨下端,集成肌腱止於橈骨粗隆和前臂筋 腱膜.近固定時.肱二頭肌使前臂在肘關節處屈和旋外.使上臂在肩關節處屈.遠固定時,肱二頭肌使上臂向前臂靠攏.肌電觀察表明,當前臂旋外使掌心向前並屈肘時,肱二頭肌纔有明顯的肌電活動.而當前臂旋內即使掌心側向身體或身後屈肘時,肱二頭肌的電位活動很小或不出現電位活動.這也是肱二頭肌練習基本上皆使掌心向前握持器械的主要原理之一,位於上臂前羣肌淺層。

作用:屈肩、屈肘及使前臂旋後。

6.喙肱肌:

起點:肩胛骨喙突。止點:肱骨內側1/2(與三角肌止點對應) 在大臂的內側肱肌上端,肱二頭肌和肱三頭肌之間,在大臂上舉時能看到喙肱肌。

7.肩胛下肌:位於肩胛骨前面,呈三角形。

起自肩胛下窩,肌束向上經肩胛關節的前方,止於肱骨小結節。

作用;是使肩胛關節內斂和旋內。

8.前鋸肌:位於胸廓的外側皮下,上部爲胸大肌和胸小肌所遮蓋,將肩胛骨內側向前拉的胸部肌肉,每組兩塊的前鋸肌從胸前部的肋骨開始,圍繞體側延伸到肩胛骨。

前鋸肌可將肩胛骨內側向前拉而外翻,使肩膀抬高,“鋸肌”一詞描述此肌成鋸形的,也就是參差不齊的。前鋸肌是塊扁肌。

17.大圓肌:起止點:位於小圓肌的下側,其下緣爲背闊肌上緣遮蓋,整個肌肉呈柱狀,起於肩胛骨下角背面,肌束向外上方集中,止於肱骨小結嵴。

作用:肩關節旋內、肩關節內收、肩關節後伸(在無阻力的運動中,不表現出電的活動,但在做抗阻力動作時,它是原動肌),由於該肌對手臂的作用同背闊肌很相象,所以,被稱爲“背闊肌的小助手”。

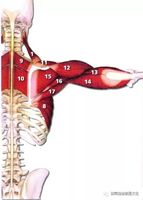

上圖說明:1.肩胛提肌:位於頸項兩側,肌肉向上部位於胸鎖乳突肌深側,下部位於斜方肌的深面,爲一對帶狀長肌,起自上位C3.4橫突的後結節,肌纖維斜向後下稍外方,止於肩胛骨上角和肩胛骨脊柱緣的上部。

8.前鋸肌:位於胸廓的外側皮下,上部爲胸大肌和胸小肌所遮蓋,將肩胛骨內側向前拉的胸部肌肉,每組兩塊的前鋸肌從胸前部的肋骨開始,圍繞體側延伸到肩胛骨。

前鋸肌可將肩胛骨內側向前拉而外翻,使肩膀抬高,“鋸肌”一詞描述此肌成鋸形的,也就是參差不齊的。

前鋸肌是塊扁肌。前鋸肌有多個起點,起於2~9肋骨的外側面,分割到三組手指般大小的區域。

(1)上面部分,附着在第一和第二肋骨上,距離肋軟骨幾英寸;

(2)中間部分,附着在第二和第三肋骨上;

(3)下面部分附着在第四,五,六,七,八肋骨上,換句話說, 前鋸肌附着在從上往下數的第一到第八肋骨上。

這就是爲什麼有人具有“延伸的肋骨”,更準確的說,當體脂水平較低時,前鋸肌類似肋骨,非常明顯可見 。

止點在肩胛骨的內側和下角的前面。

9.小菱形肌:

10.大菱形肌:部位:斜方肌深層。

起點:第6、7頸椎和第1~4胸椎棘突。

止點:肩胛骨內側緣。

功能:近固定時,使肩胛骨上提、後縮和下回旋。

遠固定時,兩側收縮,使脊柱胸段伸。

11.岡上肌:岡上肌起始於肩胛骨的岡上窩,肌腱在喙突肩峯韌帶及肩峯下滑囊下面、肩關節囊上面的狹小間隙通過,止於肱骨大結節上部。該肌受肩胛上神經支配,其作用是上臂外展時的起動。

岡上肌被斜方肌和三角肌覆蓋,其肌腱與岡下肌、肩胛下肌、小圓肌共同組成肩袖。

岡上肌起於肩胛骨岡上窩,肌腱在喙肩韌帶及肩峯下滑液囊下,肩關節囊之上通過,止於肱骨大結節。其形狀如馬蹄形,其作用爲固定固定肱骨於肩胛盂中,並與三角肌協同動作使上肢外展,由於活動頻繁又是肩部肌肉收縮力量的交匯點故易損傷。

12.三角肌(後部):位於肩部,呈三角形。

起自鎖骨的外側段、肩峯和肩胛岡,肌束逐漸向外下方集中,止於肱骨三角肌粗隆。肱骨上端由於三角肌的覆蓋,使肩關節呈圓隆形。

如肩關節向下脫位或三角肌癱瘓萎縮,則可形成“方形肩”體徵。

三角肌是肌肉注射的部位之一。

作用,主要是使肩關節外展,其前部肌纖維收縮可使肩關節前屈並略旋內;後部肌纖維收縮可使肩關節後伸並略旋外。

13.肱三頭肌(外側頭)

14.肱三頭肌(長頭):肱三頭肌在上臂後面延伸,可伸直或伸展該臂,其英文名「triceps brachii」中的「tri」說明它有三個頭:一個附着在肩胛骨上,另兩個附着在肱骨上。

肌肉的遠端有一條有力的腱在肘處附着在尺骨上。如果你儘量伸直手臂,就會感到這條腱繃緊了。

15.岡下肌:岡下肌infraspinatus,位於岡下窩內,

肌的一部分被三角肌和斜方肌覆蓋。起自岡下窩,肌束向外經肩關節後面,止於肱骨大結節的中部。作用是使肩關節旋外。

16.小圓肌:小圓肌(teres minor),位於岡下肌下方,起始於肩胛骨的腋窩緣上三分之二背面,經肩關節後部,抵止於肱骨大結節後方。該肌受腋神經支配,其作用是與岡下肌協同使上臂外旋。

◆形態位置:位於岡下肌的下方。

◆起、止點:起自肩胛骨外側緣後面,肌束斜向外上,跨過肩關節後方,止於肱骨大結節的下部。

◆作用:使肩關節旋外。

17.大圓肌:起止點:位於小圓肌的下側,其下緣爲背闊肌上緣遮蓋,整個肌肉呈柱狀,起於肩胛骨下角背面,肌束向外上方集中,止於肱骨小結嵴。

作用:肩關節旋內、肩關節內收、肩關節後伸(在無阻力的運動中,不表現出電的活動,但在做抗阻力動作時,它是原動肌),由於該肌對手臂的作用同背闊肌很相象,所以,被稱爲“背闊肌的小助手”。

上圖說明:1.拇短伸肌:拇短伸肌腱尋找方法:此肌腱於拇長展肌腱同時位於橈骨莖突處之橈骨溝內,爲骨纖維性隧道.拇短伸肌腱位於拇長展肌腱尺側(shenli2080你應該問的是此二肌腱的鑑別方法而不是如何尋找方法.拇長展肌腱位於此鞘橈側,多有副腱,平均爲3條.而拇短伸肌腱位於盡側,無副腱).尋找時與拇長伸肌腱同,切記拇長展及拇短伸肌腱於前臂位於橈側腕長短伸肌腱淺層!

2.橈側腕短伸肌:橈動脈經拇長展肌和拇短伸肌的深面至腕骨背面(鼻菸壺),下行於舟骨和大多角骨背面,穿第一骨間背側肌二頭之間入手掌深部。

3.橈側腕長伸肌:沿腕橫紋肌平行作一切口,然後彎向前臂橈側呈“L”形長切口,長約15~20cm暴露肱橈肌、拇長屈肌、指深屈肌及橈側腕長伸肌。

4.小指伸肌

5.指伸肌

上圖說明:6.肱橈肌:起止點:起於肱骨外上髁上緣的近端1/3,外側肌間隔。止於橈骨莖突的底部外側。支配神經 : 橈神經 位於前臂肌的最外側皮下,呈長扁形。

近固點時,可使前臂屈。

遠固點時,可使上臂向前靠攏。採用負重彎舉和引體向上等練習可發展該肌肉的力量。

7.掌長肌:這塊狹長的長型肌肉從臂肘一直延伸到手腕,但11%的現代人已經失去了這塊肌肉。 在人類早期它可是至關重要的組織,沒有它,懸掛、攀巖甚至是遷徙都是根本不可能的。現在的外科醫生非常喜歡這塊肌肉,因爲在移植重建手術中,它可以提供寶貴的物質來源。

8.旋前圓肌:旋前圓肌,上肢前臂前羣淺層的肌肉,至於橈骨中部外側面。旋前圓肌淺面經過的結構:橈動脈,繞靜脈,橈神經淺支,其深面經過的結構有固件總血管,尺動脈,尺靜脈,穿經該肌的結構爲正中神經。

作用:前臂旋前,屈肘

9.尺側腕屈肌:尺側腕屈肌和橈側腕屈肌內神經分佈、血供模式及肌肉結構.探討將其分成兩個或兩個以上具有獨立神經和血管支配肌肉束的可能性,指導臨牀切取部分肌肉移植重建運動功能的應用.方法 以解剖學、血管造影、肌內神經染色等方法,研究神經和血管在兩肌內的分佈特點;電刺激神經支,檢測相應肌束可否具有獨立收縮功能及正常血供;測量肌肉的生理橫截面積和肌纖維長度,並與相關肌肉比較.結果 支配和供應兩肌肉的主要神經和血管均在肌腹的近、中1/3結合部人肌,神經在肌內分成2支,分別在肌中央腱兩側沿長軸走向遠端,直至肌肉的末端,且與血管緊密伴行;電生理證實,沿中央腱將肌肉分成的兩部分在功能上具有獨立性;該兩肌的尺側部和橈側部生理橫截面積和肌纖維長度與支配手的有關肌肉相近.結論 尺側腕屈肌和橈側腕屈肌都可分成兩個具有獨立的神經支配及血管供應、功能上相對獨立的肌束,可用於轉位移植重建運動功能,而且對供區的功能影響也較小.

10.橈側腕屈肌:H反射是在1918年由Hoffmann首次發現,由於它是一個真正的反射,因此可以用來檢驗反射弧的傳入、傳出通路及神經元的興奮性.當神經傳導速度等檢查主要針對周圍神經病變時,它對於判斷近端神經損傷,尤其是神經根疾病起到重要作用.

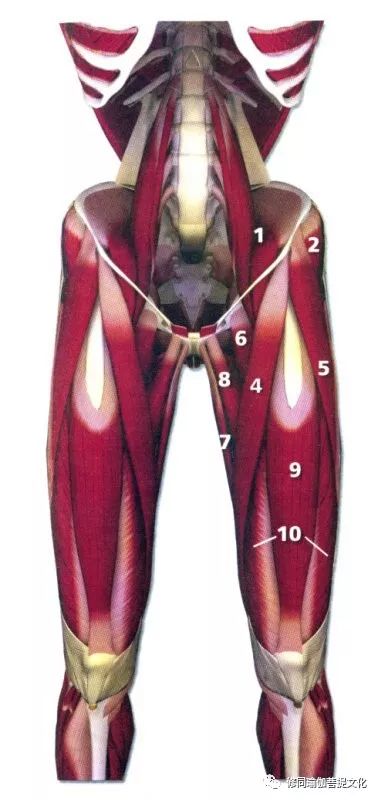

上圖說明:1.髂腰肌:定義髂(qià)腰肌由髂肌和腰大肌組成。髂肌呈扇形,起自髂窩;腰大肌長形,起自腰椎體側面及橫突。

向下兩肌相合,經腹股溝韌帶深面,止於股骨小轉子。

作用:近側支撐時,它的拉力是由下向上前,收縮時能使大腿屈,在跑動中大腿能否快速前擺和高抬與髂腰肌收縮的速度和力量有很大的關係。

而在遠側支撐時,兩側髂腰肌同時收縮,使軀幹前屈和骨盤前傾,又爲跑動中身體重心積極前送完成抬腿下壓動作從而獲得向前的速度創造了良好的條件。

2.臀中肌:臀中肌位於臀大肌的深面,起於髂嵴外側,止於股骨大轉子。其神經支配源於L4、5S1的臀上神經。

此肌收縮時能外展和內旋大腿,是髖部主要的外展肌之一。單足站立時,此肌能保證骨盆在水平方面的穩定,對於維持人們正常的站立和行走功能,關係極大。

4.縫匠肌:縫匠肌呈扁帶狀,是人體最長的肌,起自髂前上棘,斜向內下方,經膝關節內側,止於脛骨上端內側面。

每一縫匠肌可有動脈5~13支,平均爲7.6支,它們大致均勻地分佈於肌的縫匠肌是使腿部彎曲的細長的大腿肌肉,負責將膝蓋舉起、放下與盤腿的動作。

作用:屈髖、屈膝、大腿外旋外展、小腿內旋。

起止點:髂前上棘-脛骨結節, 以不明顯的窄短腱起自髂前上棘前面及其下方的骨面,行向下內到股內側面,在關節運動軸的稍後方跨過膝部,在膝下轉向前並形成扁薄腱,大部分在股薄肌和半腱肌的上方和前面。

共同形成鵝足止於脛骨體上部的內側面。部分移行於膝關節囊和小腿內側深筋膜。肌的長度50cm,肌腹寬2cm,厚度5mm

神經支配:股神經的分支2-3支

血供:股動脈、股深動脈、旋股外側動脈及其降支、旋髂前動脈、膝最上動脈及膕動脈。階段性分佈約8支,約距離7cm就有一支動脈,在肌肉內緣進入。伴行靜脈1-2支。

比鄰關係:在闊筋膜的深面,股外側皮神經在髂前上棘內下方7mm處又內向外越過縫匠肌,縫匠肌至點注意與髕骨尖平面行於縫匠肌與股薄肌之間的隱神經。

股外側皮神經在髂前上棘內下方7mm處又內向外越過縫匠肌,縫匠肌至點注意與髕骨尖平面行於縫匠肌與股薄肌之間的隱神經。

5.闊筋膜張肌:位於大腿上部前外側,起自髂前上棘,肌腹被包在闊筋膜的兩層之間,向下移行爲髂脛束,止於脛骨外側髁。

作用:緊張闊筋膜並屈大腿。

臨牀意義:由於闊筋膜張肌位置表淺,有恆定的血管神經分佈,竊取後有臀肌等代償,對功能影響不大,是臨牀常選用的肌皮瓣或骼脛束瓣的供體。

6.恥骨肌:

7.股薄肌:股薄肌是位於大腿內側扁薄的帶狀肌,以腱膜起自恥骨下支,向下於恥骨內上髁平面移行爲條索狀肌腱,最後以扇形放散,止於脛骨粗隆內側。

股薄肌血供豐富,爲多源性,有股深動脈的股薄肌支、旋股內側動脈、閉孔動脈和膝降動脈等。

供血於股薄肌中、上部的動脈,以來自股深動脈股薄肌支佔絕大多數,多數從股深動脈內側壁和前壁發出,發出後恆定向下斜行於長收肌的深面,與之伴行的靜脈多數爲雙支 ,少數爲單支。

供血於股薄肌下部的血管絕大多數來自膝降動脈。

股薄肌上、中、下段之間的動脈吻合豐富,結紮切斷該肌的中、下端來源動脈,肌瓣血供可通過血管吻合溝通。

支配股薄肌的神經均來自閉孔神經前支的分支,該神經進入大腿後,在長收肌與短收肌之間向內下斜行,逐漸與股薄肌的主要血管伴行,形成血管神經束,在股薄肌中上交界處前緣深部進入肌肉。

8.長收肌:

9.股直肌:

10.股四頭肌:大腿肌肉前面有股四頭肌,後面有股二頭肌,內側有縫匠肌、內收大肌

股四頭肌示意圖等。

要使大腿強壯首要是發展股四頭肌,因爲股四頭肌是人體最大、最有力的肌肉之一。它由四個頭即股直肌、股中肌、股外肌和股內肌組成,肌腱構成人體最大的籽骨-髕骨和髕骨韌帶。

股四頭肌的功能是使小腿伸、大腿伸和屈,伸膝(關節)屈髖(關節),並維持人體直立姿勢。

其英文名quadriceps意爲四個頭。

股四頭肌包括四大塊肌肉---股直肌、股外側肌、股內側肌和股中間肌,此肌肉位於大腿前側。

股四頭肌收縮時,拉動膝上的腱並使膝伸直。

人類是用這些肌肉行走和奔跑。

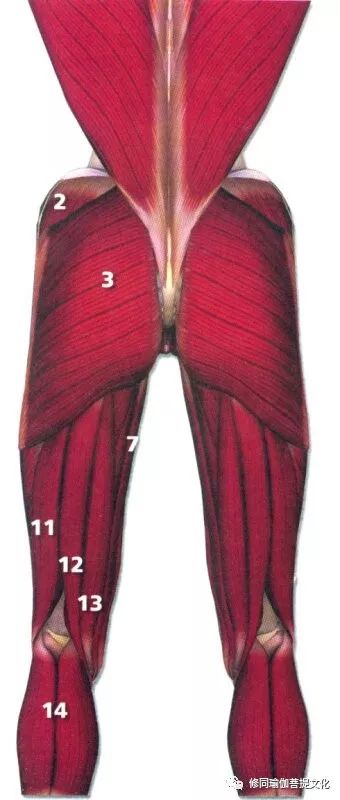

上圖說明:2.臀中肌:臀中肌位於臀大肌的深面,起於髂嵴外側,止於股骨大轉子。其神經支配源於L4、5S1的臀上神經。

此肌收縮時能外展和內旋大腿,是髖部主要的外展肌之一。

單足站立時,此肌能保證骨盆在水平方面的穩定,對於維持人們正常的站立和行走功能,關係極大。

3.臀大肌:略呈四邊形,起自髂骨、骶、尾骨及骶結節韌帶的背面,肌束斜向下外方,以一厚 腱板越過髖關節的後方,止於臀肌粗隆和髂脛束。

作用:後伸並外旋大腿;

神經支配:臀下神經支配。

7.股薄肌:股薄肌是位於大腿內側扁薄的帶狀肌,以腱膜起自恥骨下支,向下於恥骨內上髁平面移行爲條索狀肌腱,最後以扇形放散,止於脛骨粗隆內側。股薄肌血供豐富,爲多源性,有股深動脈的股薄肌支、旋股內側動脈、閉孔動脈和膝降動脈等。

供血於股薄肌中、上部的動脈,以來自股深動脈股薄肌支佔絕大多數,多數從股深動脈內側壁和前壁發出,發出後恆定向下斜行於長收肌的深面,與之伴行的靜脈多數爲雙支 ,少數爲單支。

供血於股薄肌下部的血管絕大多數來自膝降動脈。

股薄肌上、中、下段之間的動脈吻合豐富,結紮切斷該肌的中、下端來源動脈,肌瓣血供可通過血管吻合溝通。

支配股薄肌的神經均來自閉孔神經前支的分支,該神經進入大腿後,在長收肌與短收肌之間向內下斜行,逐漸與股薄肌的主要血管伴行,形成血管神經束,在股薄肌中上交界處前緣深部進入肌肉。

11.股二頭肌:大腿肌肉前面有

股四頭肌,後面有股二頭肌英文名(biceps femoris muscle ),內側有縫匠肌、內收大肌等。

股二頭肌(又稱:腿二頭肌, )交叉在膝關節附近的肌腱羣,主要負責控制膝蓋彎曲與大腿伸展的動作,位於大腿後側,有長短二個頭,基本功能是使小腿後屈。腿後肌羣較腿前肌羣不容易使用到,基於平衡的原則,當腿前肌羣漸漸發達之後,有必要特別鍛鍊一下腿後肌羣。

【右圖中紅色部位即爲股二頭肌】當大腿肌肉發達到一定圍度時,就應着重細節部位的雕塑,尤其是股二頭肌。因爲在健美造型中不論是後展肱二頭肌,還是側展胸部,股二頭肌都是一個“亮點”,它能使大腿有一種巨大的膨脹感和美感,

12.半腱肌:半腱肌位於大腿後側,起自坐骨結節,終止於脛骨上端內側面,主要作用是伸髖關節、屈膝關節並微旋外,由坐骨神經支配。

13.半膜肌:半膜肌位於大腿後側,起自於坐骨結節,終止於脛骨內側髁後面,主要作用是伸髖關節,屈膝關節並微旋內,由坐骨神經支配。

14.腓腸肌 : 小腿後面淺層的大塊肌肉,俗稱小腿肚子。肌的下端形成堅韌的跟踺連結跟骨。對人的直立和行走起着重要作用。

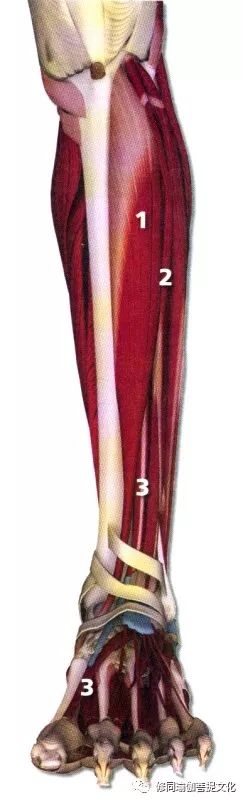

上圖說明:1.脛骨前肌:起自脛骨外側面,肌腱向下經伸肌上、下支持帶的深面,止於內側楔骨內側面和第1蹠骨底。作用爲伸踝關節(背屈)、使足內翻。受腓深神經(L4-S2)支配。

2.趾長伸肌:肌腱分爲4束,分別以趾背腱膜止於第2-5趾的中間和遠側節,作用爲伸2-5趾,並助足背屈。

小腿前羣肌前羣肌爲足的伸肌,由內側向外側依次爲脛骨前肌.拇長伸肌和趾長伸肌,三肌起於脛骨前外側面、腓骨前面及其間的骨間膜,向下肌腹漸細,移行爲肌腱,通過伸肌支持帶深面到足部,前羣肌由腓深神經支配,各肌的止點和作用如下:

(一)脛骨前肌tibialisanterior止於第一楔骨及第一趾骨底,作用爲使足背屈並內翻。

(二)拇長伸肌extensorhalluaslongus止於拇趾遠側趾骨底,作用爲伸拇趾及使足背屈並內翻。

(三)趾長伸肌extensordigitorumlongus肌腱分爲4束,分別以趾背腱膜止於第2-5趾的中間和遠側節,作用爲伸

外踝和足背外側面2-5趾,並助足背屈

(四)第三腓骨肌peroneustertius趾長伸肌在踝部有時分出一個肌腱止於第五趾骨底,叫做第三腓骨肌。

其作用是使足背屈及外翻

3.拇長伸肌

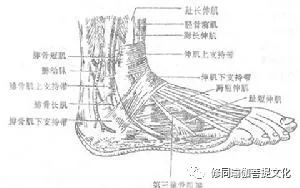

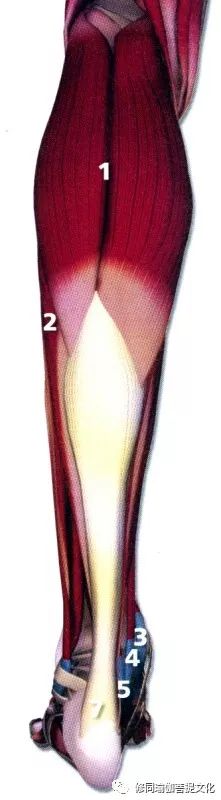

上圖說明:1.腓腸肌:小腿後面淺層的大塊肌肉,俗稱小腿肚子。

肌的下端形成堅韌的跟踺連結跟骨。

功能對人的直立和行走起着重要作用。

2.比目魚肌:

腓腸肌下面的扁平的小腿的肌肉,起自脛、腓骨上端的後面,因形似比目魚,故名比目魚肌。它與腓腸肌合稱小腿三頭肌。

起點:膝關節脛骨後端與腓骨頭。

止點:下方匯入跟腱止於足底。

作用:旋轉腳面,提足。

比目魚肌由其形狀而得名,它在腓骨、脛骨後,橫插在腓腸肌之下,一直插到小腿內側,因此從正面看,小腿內外側腓腸肌的下邊都可以看到它,而且此時對內側起的形體作用更大。這是腿部重要結構之一。

小腿正外側的脛骨前肌、趾長伸肌、腓骨肌、比目魚肌在結構上可以理解爲一個整體體塊。

3.脛骨後肌:脛骨後肌位於趾長屈肌和拇長屈肌之間,起自脛骨、腓骨和小腿骨間膜的後面,長腱經內踝之後,到足底內側,止於舟骨粗隆和內側、中間及外側楔骨。作用:屈踝關節(蹠屈)和使足內翻。

4.趾長屈肌:

7.跟腱:

在足跟與小腿之間有一條很粗壯結實、繃得很緊的肌腱,這就是跟腱。跟腱長約15cm,是人體最粗大的肌腱,由小腿三頭肌(比目魚肌、腓腸肌內、外頭)肌腱在足跟上方約15cm處融合形成。

人的行走、跑、跳就依仗着這條強有力的肌腱。跟腱若是完全斷了就會寸步難行。

查看原文 >>