梁培先談民國書法

民國時期,名士輩出,羣星璀璨。性情豐富飽滿、風標獨立的民國飽學之士,不論道德文章,還是傳奇經歷、軼事佳話,都已成爲後生晚輩心口相傳、書之不盡的主題。書譜總第一〇四期《民國書法專輯》採訪中國美術學院、北京大學、首都師範大學、南京師範大學等專家與學者,內容涉及時代風貌、文藝觀念、分類考據、人物品評、流派研究、以及教育、社團、出版、展覽等。本期甄選南京師範大學美術學院梁培先教授訪談錄,與君共同領略未遠時代的精神之光。

書譜社:民國書法延續清代餘脈,晚晴碑學對於民國書壇如何產生影響和作用?

梁培先:從整體學術方法的層面上講,清代學術是『漢學』而非『宋學』的復興(梁啓超)。它立基於紮實的小學訓練,以精校勘、善考證,求實切理、名物訓估爲學術特色,而反對以一當萬的過度闡釋。因而,作爲它的副產品的晚清碑學的學理基礎,遠較元明以來日益面目全非的帖學傳統更爲真實可信。這是碑學在乾嘉以後得以大興的前提。

自乾隆年間阮元首倡『南北書派』之說,包世臣繼之闡述『武德以前』書法的『中截』之美和萬毫齊力的用筆法,碑學至於咸豐、同治時期,不僅理論構建日趨完整,且擁有了非常具體的可操作性。此二者的結合,在晚清民國交界之際更是廣被人心,以至於康有爲《廣藝舟雙輯》直列『卑唐』一節,將唐以後的書法史幾乎全盤否定,碑學幾成壓倒之勢。時風所及,當時僻居江浦小縣城的少年林散之,最初學書亦是『授安吳執筆法』。

客觀而言,儘管康有爲對唐以後的帖學傳統多有否定,但《廣藝舟雙輯》專列『寶南』一節,已分明可見對於『二王』書法的尊崇仍不可動搖。也就是說,完整的康有爲碑學理論可以轉述爲:以唐人爲界、『以前一千年書法史否定後一千年書法史』的價值顛覆和價值重建。從價值選擇和理論自圓其說的意義上講本無可厚非,然而,問題是,《廣藝舟雙輯》之『寶南』卻無從落實:碑多篆隸楷而少行草的事實,使得『寶南』的理想只能被遙遙地懸置。康有爲晚年慨嘆行草書的衰落,與其說是以篆隸楷爲代表的碑學書體興盛的間接代價,倒不如說是碑學理論在行草書領域無所建樹的必然結果。換句話說,至少在書體的全面性上,晚清碑學缺乏徹底顛覆傳統帖學的針對性突破。這一限於當時地下出土而難以避免的缺憾和漏洞,使其理論的說服力大打折扣,而最終導致在接受之維滑向以碑學否定帖學的簡單邏輯之中。

康有爲《承風樹道五言聯》

書譜社:民國時期書法遺蹟的發掘和出土爲書壇帶了可供參研新材料和新視野?

梁培先:進入民國之後,西北漢簡的出土、尤其是被斯坦因掠去的流沙墜簡——這些兩漢時代的『行草書』通過東洋出版物而傳入國內——作爲一次遲來的歷史機遇,本應該迅速填補《廣藝舟雙輯》『寶南』一節的空疏,但由於相關理論建設的缺失,這些簡牘文物的面世反倒促成了晚清碑學碑帖對立之理論基礎的崩塌:越來越多的學書者發現,兩漢簡牘——這些毫不含糊的古人真跡並不似北朝碑刻造像一般的刀筆縱橫、拙野荒蠻,而是充滿了書寫的自由和素面的天然。當此之機,被晚清碑學壓抑已久的傳統帖學再次復活——在對歷史變動的應急反應中,人們適時調整自己的部署,往往只能聚焦於已知的價值權衡、取捨,這使晚清碑學一統天下的局面到了民國時期變的不復存在,碑帖結合的模式遂成爲民國時代的主流。齊白石、黃賓虹、沙孟海、陸維釗、林散之等等民國成長起來的書家們,無一不選擇了碑帖結合。他們的潛臺詞非常清晰:既然碑帖都是有問題的,那麼,在此二者間折中、化合,仍不失爲最佳選擇。於是,歷史的境遇變遷,似乎註定民國碑學只能成爲晚清碑學逐步衰落的餘脈而存在——這似乎也成爲今日年輕一代書家無人寫碑的最重要理由。

沙孟海行書軸

但是,仔細分析民國碑學的內部構成,我們發現情況並不是這樣。如以沈曾植、王遽常爲代表的碑學家,以舊的碑學方式、方法試圖融會新出土的簡牘文書,在行草書如章草方面的建樹,仍可歸結爲樸學之治學路徑對於碑學的進一步拓展;而從趙孟頫入手學書的于右任,儘管更多地表現爲在碑帖二者之間穿梭的優遊自在,但其整體的碑體風格則一以貫之,其楷行草多向發散的作品樣式,更是碑學走向完滿自洽的一個標誌。

最重要的是,民國碑學在打破碑帖對立的晚清桎梏基礎上,走出了一條更爲博大開闊、融合貫通的理論言路,它使後來者更爲清晰地看到康有爲『以前一千年書法史否定後一千年書法史』的理論價值之所在。這樣說的依據是,近百年的文物出土和書學研究越來越準確無誤地顯示出兩千年書法史本已存在的書法形式分層,而這種形式分層的界線恰好就在唐宋之時,即前此的一千年和後此的一千年書法史存在極爲明顯的價值斷層。也就是說,在我們今天看來,碑學之作爲帖學對立物的學理基礎,應在於對唐宋以前的書法史做出不同於唐宋以後帖學傳統的另一種表述,在這種表述中人們可以看到另一個甚至多個後世完全陌生的書法,它們不同於唐宋以後的書法觀看和書寫方式。實際上,包世臣當年對此已有所察覺,他所說的『武德以前』書法的『中截』之美和『始艮終幹』的用筆法,已觸及到唐以前與唐以後筆法系統及其外化形態的本質區分,只可惜,這種研究沒有深化下去,後來的民國碑學家也沒有在此方面展開繼續的討論。遲至於上世紀50年代的文字改革運動,蔣善國先生才非常明確地指出這種唐宋之際的書法史差異。蔣先生的《漢字形體學》一書認爲,中國漢字的形體變遷經歷了以甲骨文爲代表的符號化、以大小篆爲代表的圖形化以及以唐楷爲代表的點畫化三個時期,在這三個時期里人們觀看和書寫文字的方式、方法迥然有別。以此觀點引申,這三個時期也分別對應着不同的書法史形式分層。以唐楷爲例,唐楷在初唐成熟之後,盛唐之際出現的『永字八法』將書法完全帶入到一個點畫化的時代:由點畫入手,將點畫書寫的熟練串接視爲書法,是唐宋以後書法史的主流創作模式。但唐以前的文字和書法書寫並非如此,兩漢簡牘、漢碑、敦煌遺書以及『二王』行草都不以點畫爲基本單位,而是以單字爲基本單位。這種區別蘊含着唐宋之際中國書法史的重大歷史斷裂:單字成『象』——以單字爲單位的書寫方式,是以『象』的合理度的理法限制爲基礎,以成『象』的意識觀念爲支撐;而以點畫爲單位,則完全抽離了『象』的意識觀念和理法背景,使文字和書法書寫淪爲簡單的視覺點畫圖形。書法之法固然常在,但此法已非彼法。

于右任《得見居延漢簡》

書譜社:在您看來,民國碑學的方法論意義是什麼?

梁培先:從方法論的意義上講,由晚清碑學至於民國碑學所確立的朝向唐以前的歷史尋找中國書法未來答案的努力,與元明清以來帖學精英們念茲在茲的通過唐人、上窺『二王』的書學路徑本無矛盾,稍微差異的只是碑學的視野更爲開闊,所追溯的歷史也更爲亙古遙遠。進而言之,這種做法亦非碑學所獨享:盛唐時代篆隸的復古,北宋後期米芾寫隸書、臨摹鐘鼎,元代趙孟頫的五體兼擅、章草的復興,晚清時代文徵明、王鐸寫隸書,傅山、八大寫篆書等等,不絕如縷的星火似乎都在等待晚清民國碑學從文化到藝術、從理論到實踐、從樣式到審美之全面而深刻建設的澎湃烈焰。

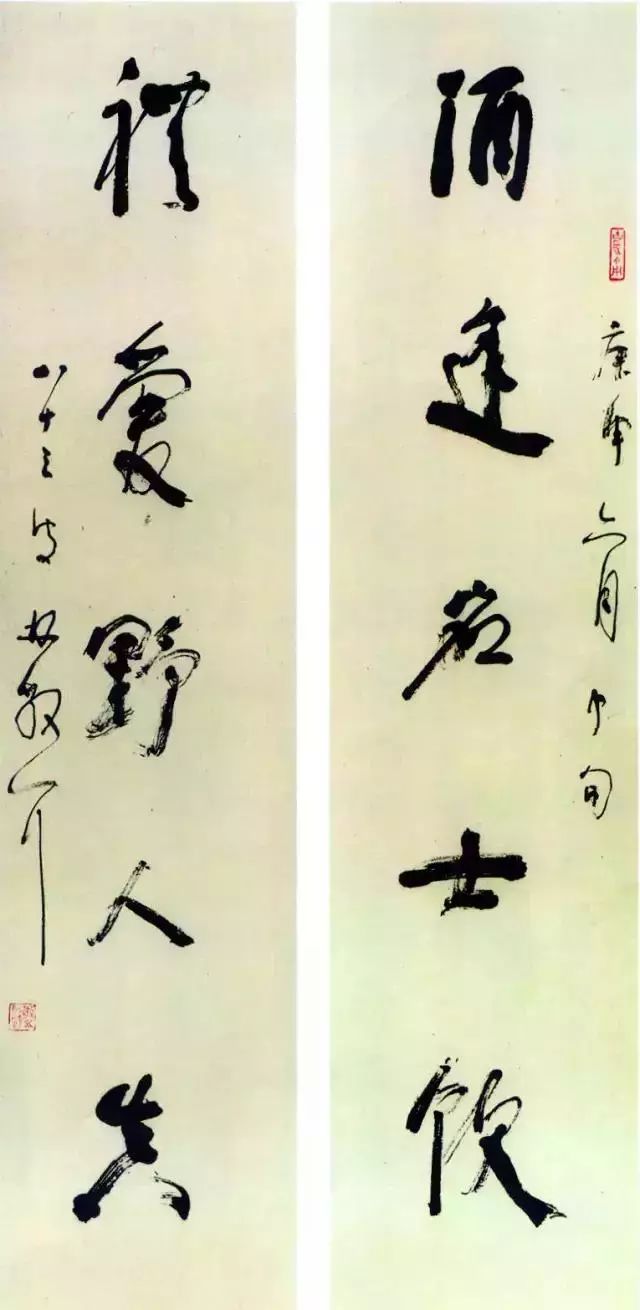

林散之《酒逢禮愛五言聯》

書譜社:如何看待民國碑學開創的藝術價值與歷史價值?

梁培先:雅斯貝爾斯《歷史的起源與目標》中有一段名言:『軸心期雖然在一定的空間限度裏開始,但它在歷史上卻包羅萬象』,『直到今日,人類一直依靠軸心期所產生、思考和創造的一切而生存,每一次新的飛躍都回顧這一時期,並被它重燃火焰』。在這個語境中,民國碑學給我們留下了一筆極爲豐厚的精神遺產。它的歷史貢獻不僅在於進一步見證了朝向書法史『軸心期』追溯的不變法則之於中國書法的至高意義,更在於它將傳統帖學之於『軸心期』的定義由『二王』拓展到更爲久遠的秦漢商周,爲後世的書法規劃出一個前所未有的藍圖。

文章來源:香港書譜雜誌社

責編/監製:18205185903(侯先生)

聲明:部分圖片、內容來源於網絡,非商業使用,由@在線藝術網(wwwzxys)整理發佈。如有侵權,請聯繫本平臺處理!