甘肅慶城農民變身“股份農民”:打一份工掙兩份工錢

中新網蘭州6月11日電 (侯志雄 楊玉林)夏日陽光直射在黃土塬上,從整齊有序地標準化羊舍走出來,李小軍回頭看到陡坡上兩位村民用鐵鍬剝落黃土,他邊走邊喊着“注意安全”。

“個頭不高,說話乾脆,帶着黃土地人的爽朗。”41歲的李小軍在甘肅慶城縣驛馬鎮楊灣村裏是位“能人”,村裏人都知道他16歲開始販羊、養羊與羊結下“不解之緣”。

談起當年販羊經歷,李小軍言語間充滿自豪感,“最多時能收100多隻羊,將羊育肥一個月左右再出售,能銷到寧夏甚至福建。”他說,17歲時靠販羊就賺了7萬多元。

慶城縣驛馬鎮楊灣村村民除了以羊只和土地入股合作社享受分紅外,還在合作社打工掙錢。圖爲村民們正在爲羊只剪毛。 侯志雄 攝

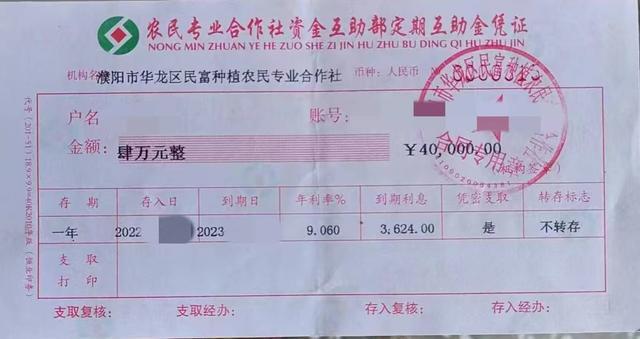

2013年,李小軍成立了興富養殖農民專業合作社,專司養殖湖羊。去年,楊灣村的65個貧困戶,每戶以政府全額貼息貸款5萬元,從甘肅中盛公司購買21只湖羊,以“入股”的方式“寄養”在李小軍的合作社裏,並將土地作爲飼草地“入股”盛綠種植由合作社,由合作社全程託管負責羊只的防疫、養殖、飼草種植等一系列工作,期間,中盛公司進行技術指導並保底回收。

“現在轉成服務行業了,合作社的收入大部分返給貧困戶了。”今年,李小軍的合作社包括貧困戶在內的社員已達到100多戶,新型標準化羊舍裏有近2000只湖羊。“教會貧困戶會養羊技術,年底前,貧困戶都能保底有7000元分紅。”李小軍說。

村民吳俊禮除將羊只入股外,還有10畝地入股種飼草。平時,他還在合作社裏餵養、剪羊毛等,每天收入不低於100元。今年前5個月份他已在合作社打了5個月工,收入超過1500元。他告訴記者,“年底前將分紅拿到手,在這裏打一份兒工能掙兩份工錢。”

“貧困戶每年在合作社裏要上12個義務工,主要是給羊鍘草、餵養、清掃衛生等工作,讓農戶逐漸掌握養殖技術。”驛馬鎮黨委副書記徐進鶴說,當地有20多家種植、養殖合作社採用這種運行模式,農民反響非常好,以前村民擔憂羊的疫病、草料、銷售,現在看來都沒有問題,合同期滿後,除了21只羊之外,繁殖的羊只也歸農戶所有。

慶城縣農村工作部副部長李春生告訴記者,2017年,該縣推出了扶貧工作“331+”模式,即中盛公司、合作社、貧困農戶三方合作。貧困戶的飼草地等變資產,貸款購羊入股變股金,參與合作社分紅變股東的“三變”改革。他介紹說,慶城縣還投入560萬元,建成了標準化羊場,併爲貧困戶入股的湖羊買了保險。

以此類推,慶城縣的蘋果產業也實行了“三變”改革。白馬鋪鎮黨委書記劉博介紹說,當地村民以栽植蘋果、種植黃花菜爲主要收入來源。農戶的蘋果樹入股,公司按照蘋果等級分級託底收購,入股農戶每斤蘋果可獲得當年市場單價3%—6%利益分紅。而以黃花菜入股農戶將獲得當年採收總量的兩成利益分紅。在蘋果產業中,當地還將入股農戶120元的蘋果保險金,作爲股金入到合作社,在遇到霜凍、大風、冰雹等自然災害時,每畝最多可獲得2000元的賠償。

“去年入股的人都嚐到甜頭,今年村裏88個貧困戶的蘋果樹都入股了。”白馬鋪鎮餚子村村委會主任任懷飛說,全村九成以上土地都栽植了蘋果樹,以前單家獨戶的種植蘋果生產成本高。現在,農民將蘋果樹入股,公司、合作社進行技術指導,收穫時按照每斤高於當地市場價0.2元收購,農戶的收入可以很踏實地裝入口袋,還可以在合作社打工掙錢,閒時幹自家農活做到“兩不誤”。(完)