燕京名園 | 佔據半條衚衕的那家花園

摘要:東部是花園的精華所在,在南牆偏西位置設園門,門北緊接着一座吟秋館,北面的山牆外伸出一間抱廈,檐下掛着“空潭瀉春”匾額,兩側抱柱上有一副對聯:“有山可觀水可聽,於室得靜亭得閒”,很好地描繪了園林的景觀特色。自西向東,依次佈置馬號、西大院和兩所宅院,宅院之東的兩跨院子爲花園,花園的東側爲東大院,院中有一座三卷五間的大廳,名叫樂真堂,堂中設有室內戲臺,是那家舉辦各種慶典、堂會的主要場所。

原文刊載於《北京晚報》2019年3月10日第16版《知味》副刊

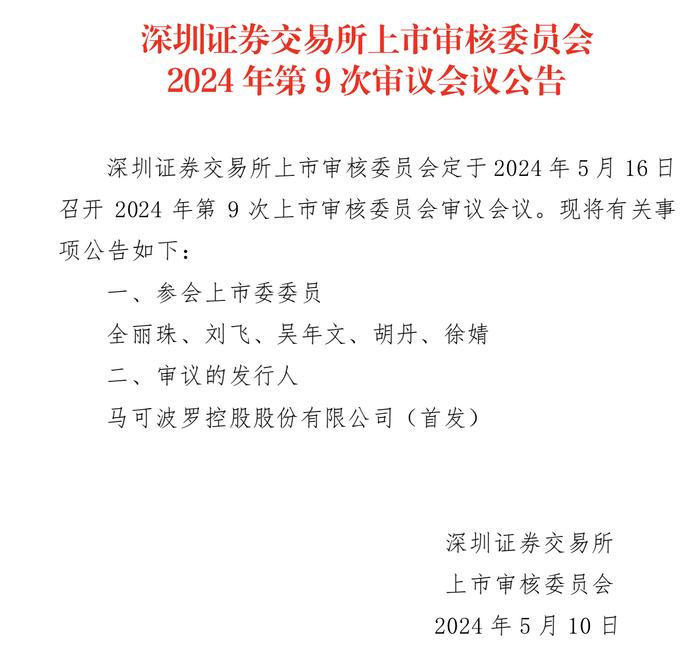

巫敬桓先生繪那家花園鳥瞰圖

那家花園位於北京東城金魚衚衕的路北,是清末大學士、軍機大臣那桐的宅園,正式的名稱叫“怡園”,“那家花園”也被用作整座那宅的代稱。

那桐像

那桐(1856-1925)字琴軒,葉赫那拉氏,滿洲鑲黃旗人,光緒十一年(1885年)中舉,初任戶部主事、鴻臚寺卿,遷內閣學士,光緒十六年(1890年)任總理各國事務衙門大臣,之後歷任藩院侍郎、戶部尚書、步軍統領,三十一年(1905年)拜體仁閣大學士,宣統元年(1909年)任軍機大臣,兼署直隸總督,可謂宦運通達、職高位顯。

那桐題“清華園”匾額

值得一提的是,宣統三年(1911年),也就是辛亥革命這一年,那桐爲新建的清華學堂的西式校門題寫“清華園”匾額。文革時期這座校門被砸毀,後來在原址復建,根據照片重新複製了那桐所書的匾額。

隨着那桐在官場的升遷,那家也日益興盛,這纔有能力修建一座橫向並聯七跨院落的龐大宅第,佔地總面積達25畝多,鼎盛時有300多間房屋,幾乎佔了半條衚衕。自西向東,依次佈置馬號、西大院和兩所宅院,宅院之東的兩跨院子爲花園,花園的東側爲東大院,院中有一座三卷五間的大廳,名叫樂真堂,堂中設有室內戲臺,是那家舉辦各種慶典、堂會的主要場所。

那家花園(怡園)復原平面圖

花園修建於光緒末年,分爲東西兩個部分。西部格局比較簡單,南爲倒座房,北爲兩卷五間書房味蘭齋,院子裏搭建了藤架和竹籬,還種有牡丹、芍藥。

東部是花園的精華所在,在南牆偏西位置設園門,門北緊接着一座吟秋館,北面的山牆外伸出一間抱廈,檐下掛着“空潭瀉春”匾額,兩側抱柱上有一副對聯:“有山可觀水可聽,於室得靜亭得閒”,很好地描繪了園林的景觀特色。從這裏沿着遊廊折而向西,可通味蘭齋的前廊。

花園的中心是一汪清池,形狀曲折,岸邊青石斑駁,主要的建築物和假山均圍繞水池佈置。水池的東南角上建了一座小木橋,以通東面的假山。院子的西南角上建有一座圓妙亭,入亭後可沿着疊落的爬山廊登上澄清榭。澄清榭是一座三開間的懸山建築,高居假山之上,西側設有坐凳,東側設置鐵花欄杆,欄杆的外面佈置了一組剔透玲瓏的湖石假山。夏天在榭中放上竹榻、竹椅,四面清風,是納涼的好地方。

澄清榭的東北面是一條獨立的五間敞廊,南面臨水,北面種了一片牡丹,因此有一個別致的名字叫“水涯香界”。水涯香界之北爲三開間的雙松精舍,門前種了兩株松樹,平時用作家塾。雙松精舍的東面是葉赫那拉氏的宗祠,曾經懸有慈禧太后所賜的御筆匾額和對聯,祠前種植了牡丹,還有一個長方形的石池,池中注水,安放了一尊巨石,形如老翁拱手,造型很奇特。

水池的東面堆疊了一組蜿蜒的假山,以青石爲主,山勢峻峭,與西側澄清榭前面的湖石形成鮮明的對比。山腳處有一株大榆樹,山坡上則設有石几、石凳,以供登臨賞景。山谷中掩藏着一座平面六角形的井亭,夏天時從井中汲水澆在山石上,再流淌下來成爲溪流,注入水池。井亭之南則是平頂的篩月軒,平時供家塾的老師居住。從篩月軒沿遊廊轉西,即是吟秋館東面的翠籟亭,四方形平面,直對池上木橋。篩月軒西側也搭有棚架,種了紫藤和牡丹,還擺放了各種盆景。

那家花園翠籟亭與水池舊照

這座園林打破了北京私家園林最常見的一正兩廂格局和中軸對稱觀念,佈局靈活,主要的院落和幾個次要院落形態各異,形成了明顯的疏密對比。地勢高低起伏,建築形式變化豐富,山水的形態也比較別緻,因此一度享有大名。

《那桐日記》中多次記載那氏全家在此園遊玩、賞花、賞月、賞雪、喫飯、飲酒、唱戲、放風箏等等活動,極有情趣。民國時期那家花園經常出借舉辦各種大型社會活動,如新舊式婚禮、宴客、做壽、唱戲以及召開股東大會等等。北洋政府的段祺瑞、陸徵祥、趙秉鈞,軍閥張作霖、陸榮廷,都曾經是那家花園的座上客,京劇藝術家譚鑫培、梅蘭芳、楊小樓、餘叔巖等都在此演過堂會。其中最著名的盛會當屬1912年北京各界三次在此招待孫中山先生,中山先生還曾經在東大院的樂真堂上發表演說,稱讚清廷的隆裕太后同意讓宣統帝退位,可算“女中堯舜”。

那家花園假山與井亭現狀

解放後那家花園歸和平賓館所有,一度被闢作高級客房,頗受外賓歡迎。20世紀70-80年代,那家花園的絕大部分建築被陸續拆除,另建新的大樓和客房。只有東南部的翠籟亭、六角井亭和部分假山等殘跡至今仍然倖存,但已經凌亂不堪,難復舊觀。