杜泽逊:王绍曾先生与目录版本学研究

“目录版本”这是王绍曾先生(1910-2007)生前填写各种表格在“研究方向”一栏最常用的措词。为什么这样填,而不是“版本目录”?据先生自己解释,目录学是自己的学术根基,从学术史看,先有目录学,后有版本学。“版本目录”还有歧义,那就是在“版本和目录”之外,还可理解为“讲求版本的目录”,那就成为目录学的一个支派了。王绍曾先生一生从事的学术工作有若干方面,成果不可谓不富,但正如先生自己所强调的,其主要成就是目录学。

王绍曾先生,字介人,号介盦,又号霞客乡亲。江苏江阴县人。生于1910年12月19日,卒于2007年4月13日,终年97岁。王先生的名字,先生生前告诉笔者,“绍曾”就是远绍宋代的王曾,他是“敬惜字纸”民间习俗中常见的一个典范。“介人”也就是继承人。“霞客”是明代地理学家徐霞客,江阴历史文化名人。先生出生在一个农民家庭,母亲以养蚕为生。先生1927年考入无锡国学专修学校,从此步入学术殿堂。

王绍曾先生

无锡国学专修学校,简称“无锡国专”或“国专”,因为全国就这么一所国学专修学校。该校的创始人是国学大师唐文治,王先生生前称为“唐老师”。曾在国专授课的老师有钱基博、陈衍等著名学者。钱基博先生担任上海光华大学文学院院长,兼任无锡国专教务长,每周到无锡授课一次。国专培养出大量国学人才,知名的有钱仲联、王璩常、朱星、周振甫、唐兰、冯其庸等等。当时与北京的清华国学研究院、北大国学门都是培养国学专业人才的重镇。王先生在这样一所专科学校,受到专门培养,打下了一生的基础。先生的毕业论文是《目录学分类论》。这篇用文言文写成的长达6万言的大专毕业论文,是那个年代少有的目录学优秀论著。该文从刘向、刘歆父子的《七略》,讲到民国年间引进的杜威十进制法及其在中国之改进,显示了对中国传统目录学的深刻认识和对中西目录学的融合之功。先生一生治学,甚至包括个人的医疗保健,从来不排斥新方法,甚至亲自试验,他的这种开拓进取精神,也是那时养成的。这篇论文是钱基博先生指导的,钱先生对这篇论文非常满意,打了100分,还建议国专作为《无锡国专学生丛刊》第一期正式出版。当年的这个版本已不易得,王先生藏有一本,近年收入先生的《目录版本校勘学论集》,由上海古籍出版社出版,才广为流传。

钱基博先生当时把论文带到光华大学给师生们看,后来又在另一位弟子俞振楣的论文上作过这样的批语:“我自讲学大江南北以来,得三人焉。于目录学得王生绍曾,于《文史通义》得陶生存煦,于韩愈文得俞生振楣。”足见钱基博先生确实把王绍曾先生列入得意弟子的行列。在后来的颠沛流离中,王先生一直保持与钱先生的通信,晚年的王先生曾与周振甫先生等共同整理再版钱先生的《中国文学史》,并撰写了《钱子泉先生讲学杂忆》的文章,王先生在晚年的教学中,也常常提到钱先生。其师生情谊之笃,影响之深,可以想见。钱基博先生没有出版过目录学专著,只出版了一本版本学著作《版本通义》,是早期不可多得的版本学专著之一,也是王绍曾先生经常提到的。基于对钱基博先生的特殊感情,王绍曾先生和钱钟书先生也保持着联系,写信、赠书,还在1991年与周振甫先生到钱钟书先生家访问过,谈叙两小时,所谈多系往事,并合影留念,当时他们都是80岁的老人了。谈话间王先生提到当年在无锡钱钟书和他的弟弟都曾旁听钱基博先生的课。钱钟书先生当面否认,说:“我从来没听过父亲的课。”告别钱家,王绍曾先生对笔者说:“我还没胡涂,他为什么不承认呢?”这件事至今没有答案。

1930年王绍曾先生无锡国专圆满毕业后,经校长唐文治推荐,进入当时亚洲最大的文化出版机构——上海商务印书馆,追随国学大师张元济先生校勘《百衲本二十四史》。这是王先生治学道路上的又一个里程碑。

张元济先生

商务印书馆在中国近代文化的发展进程中扮演着重要角色,严复的学术译作,林纾的文学译作,都是商务出版的,《东方杂志》、《小说月报》这些名刊,也是商务出版的,当然还有遍及全国的中小学教科书。在古籍整理出版方面,几乎霸占了数十年来研究中国旧学领域的图书资料系统的是商务的《四部丛刊》、《百衲本二十四史》、《古逸丛书续编》、《丛书集成初编》、《孤本元明杂剧》等。商务还拥有当时全国最大的图书馆“东方图书馆”,其中的善本部称为“涵芬楼”,收藏着宋元古本、名家抄校,是藏书史上的著名藏书楼。商务还拥有强大的学者队伍和编辑队伍。这一出版帝国,在后来数十年的出版史上,只是一种梦想,短期内还看不到后来居上的苗子。

商务印书馆为了整理影印《百衲本二十四史》,专门在张元济先生家附近设立了“校史处”,日常工作由汪诒年、蒋仲茀两先生负责。参加过校史工作的还有赵荣长、胡文楷等先生。校史工作由张元济先生亲自主持。那么,校史处的工作是什么?为什么要从事这项工作?这是必须要说明的。

中国的古籍数量庞大,但骨干是“正经”、“正史”。正经,即通常说的《十三经》。正史,即《二十四史》。“二十四史”是逐渐累积起来的,其刊刻,元代有“十七史”,明代增加到“二十一史”,清代乾隆间定型为《二十四史》。正史的刊印,从来都是文化出版领域的重中之重。就明清以来的情况看,明代南京国子监有《二十一史》,北京国子监又刊印《二十一史》,形成著名的“南监本”、“北监本”。明末又出现了流传颇广的毛晋汲古阁《十七史》。到清代乾隆年间,著名的皇家刻书处“武英殿”又刻印了《二十四史》,太平天国平息后,同治年间又由江苏、浙江、湖北的五大官书局合刻了《二十四史》,称为“局本”。中华人民共和国成立后的六十多年间,最大的古籍整理工程就是中华书局点校《二十四史》。可以说,谁抓住《二十四史》,谁就可以在出版行业名利双收。商务也不例外。清末以降,《二十四史》已有同文书局、五洲同文书局、图书集成局、竹简斋、史学斋等多个版本,在市面上容易买到。商务自己也印过一种。这些大都直接或间接地来自乾隆武英殿版。至于“局本”,当时也较易得。如何使《二十四史》从学术质量上更上一层楼,超过其他通行版本?是一个很大的学问。张元济想出了影印宋、元、明旧版,汇为《百衲本二十四史》这样一个方案,获得了巨大的成功。在中华书局点校《二十四史》出版前,《百衲本》一直是绝对的权威。中华书局本出版之后,《百衲本》依然是老辈学者的插架常备书。

《百衲本二十四史》采用的是影印方法,但经历了艰苦的校勘考证过程。首先要选取各史传世较早的版本,然后要与其他版本,尤其是清代乾隆武英殿本对校,参校的版本则有宋、元、明刻本多种,其中以明南、北监、汲古阁本为主体。这样大规模的通校“全史”,在历史上是不多见的。清代武英殿本各卷附有“考证”(即校勘记),算是此前最系统的“全史”校勘工作。至于私家如钱大昕、王鸣盛、赵翼三大家,他们的突破固然很大,但获见旧本太少,无法与张元济相比。张元济主持的《百衲本二十四史》校勘工作,历时多年,最后形成了173册《百衲本二十四史校勘记》手稿。这次校史活动的直接成果是印出了《百衲本二十四史》,这套正史以宋、元、明旧本为底本,同时汲取了殿本以及其他旧本的长处,改正了一些明显的错误,形成了独特的“百衲本”版本系统。第二个成果是每一史后都有一篇张元济的跋,可以说是二十四史版本研究的优秀成果。这些跋曾经出过单行本,后来收入张元济《涉园序跋集录》,广为流传。这些跋文讨论了各史流传的经过和传世各种版本的关系、优劣,尤其对清代的“官版”武英殿本提出了系统的批评。在此之前的相关介绍,如孙德谦的《古书读法略例》等,都把殿本作为最好的版本来推荐。可以说张元济的《百衲本二十四史》打破了这一局面。第三个成果是张元济采取《校勘记》精华写成的《校史随笔》。这本只有一册的小书,与陈垣的《元典章校补释例》(后改名《校勘学释例》)可以说是近百年来最富创见的两部校勘学专著。第四个成果就是多达173册的《百衲本二十四史校勘记》的手稿了,可以说大规模的校勘记是张氏校勘学成就的基础。

《百衲本二十四史》书影

王绍曾先生在商务校史处工作到1932年“一 · 二八”事变才离开上海,回到母校无锡国专,任图书馆主任。此前的主任是蒋天枢先生,蒋先生考取清华国学院,由王先生接替。王绍曾先生在校史处的工作就是每天与同事一起从事对校,填写已经印好格式的《校勘记》。其间由于工作的需要,也由于王绍曾先生独特的学术头脑,他利用涵芬楼的善本特藏,系统调查了二十四史的版本源流。到了无锡国专图书馆后,就撰写并发表了长篇论文《二十四史版本沿革考》,从宋元到明清,用大量的历史资料和目验的材料,理清了“正史”版本源流。这篇论文在这一领域一直受到格外重视,台湾学者王国良先生在《(增订本)中国图书文献学论集》中特别收入了王先生这篇长文,作为《二十四史》版本考证方面的代表成果来对待。同时入选《论集》的有:马衡《中国书籍制度变迁之研究》、余嘉锡《书册制度补考》、胡适《校勘学方法论》、陈垣《校勘法四例》、屈万里《十三经注疏版刻述略》、陈国符《历代道书目及道藏之纂修与镂板》、周叔迦《大藏经雕印源流纪略》、王伯祥《四库全书述略》、谢国桢《丛书刊刻源流考》、杨殿珣《中国年谱概说》、罗香林《中国谱籍之留传与保存》、罗福颐《清内阁大库明清档案之历史及其整理》等。从这一角度可以看出王先生这篇论文的学术地位。

由于参加《百衲本二十四史》校勘工作,王先生一生都把自己看作张元济先生的学生。的确,王先生在“版本学”和“校勘学”上的成就,主要得益于张元济先生的指导。王先生一直对张元济先生怀有深厚的感情,即使离开商务之后仍与张元济先生保持着密切的来往。“文革”后王先生还写信给中央领导陈云同志,为张元济的儿子张树年先生的工作和生活安排操心。1981年王先生发现癌症,动了切除手术。在手术后不久,即抱病撰写了《近代出版家张元济》一书,交北京商务印书馆出版。从而成为新时期张元济研究的开拓者之一。王先生在序言中说:“每当想起三十年代初追随先生校史,谆谆教诲,记忆犹新;近年阅读先生著作,感受尤深,总想写一点东西来表达对先生的敬意。”从这件事上,可以看出王先生对张元济先生的深厚情感。

关于王先生与《百衲本二十四史》的因缘,还表现在王先生在晚年花费了大量精力主持整理《百衲本二十四史校勘记》这件事上。《校勘记》173册在中华书局点校《二十四史》时曾由赵守俨先生经手借去。“文革”后王先生在一些场合呼吁整理《百衲本二十四史校勘记》,引起时任中华书局副总编辑的赵守俨先生的高度重视。他指示中华书局的工作人员在各处寻找《校勘记》稿本,分批归还商务印书馆。可惜有7种迄今未得下落。经过动荡的岁月,又有谁能保证这些先贤用心血撰写的高层次成果不遭劫难呢?幸存的《校勘记》稿本133册(16种)被分批交给王绍曾先生。当时由笔者一趟一趟用包背到济南,交给王先生,并与王先生一起逐册清理,分辨出张元济先生亲笔和其他校史处成员汪诒年、蒋仲茀等先生的笔迹,这些结论已在王先生的有关论文中体现出来了。蔡元培、胡适当时都十分关心《百衲本二十四史校勘记》的整理出版工作,因形势不稳,直到1992年才有机会进行整理。那时幸存于世的校史处成员只有王绍曾先生一人了。校史处成员赵荣长先生的儿子赵统先生怀着极大的热情担任了繁难的誊录工作,为他客死台湾的父亲尽了最后的孝心。

笔者之外,山东大学的刘心明、王承略、李士彪、傅根清、徐超、王培元诸先生以及山东教育学院的程远芬等同志分头承担了各史的具体整理工作,先后历时八年,才最后完成并由商务印书馆分册出版。可以说,进入商务校史处参加《百衲本二十四史》校勘工作,对王先生一生的治学产生了极大的影响。记得在整理工作开始时,我们发现《校勘记》大都包括原始校记和“定本”。“定本”已删去了《百衲本》根据殿本修改过的文字内容,这些内容在原始校记中还保存着。“定本”是蒋仲茀先生根据张先生的指示办理的,所以王先生主张照“定本”整理。笔者提出吸收原始校记的所有内容、合二为一的方案。王先生不同意。经过反复讨论,王先生说出了这样一句话:“菊老已经这么办了,你说怎么办呢?”张元济先生号菊生,周围人称他“菊老”。

影印古书而改动文字,这是当代所不允许的。王先生不主张把改字的部分吸收到《校勘记》中,不无回护张元济先生的意思,“为尊者讳”应是内心的根源。但最终王先生还是同意了合二为一的方案。当时部分整理稿已交到商务,笔者又到商务做了一遍增补工作,才印出来。从这件事,可以体会王绍曾先生对张元济先生的特殊感情,这种感情与学术工作交融时,表现形式是相当复杂的,甚至会令旁人觉得不好理解。《百衲本二十四史校勘记》可以说是尘封了五十多年才面世的,这是史学领域和版本校勘学领域屈指可数的成果。傅增湘认为张元济校史的贡献超过了钱大昕、王鸣盛、赵翼。从一定意义上说,这个观点是成立的。20世纪的大规模校史工作一共有两次,其成果是《百衲本》和中华书局本。参加中华书局点校工作的学者,如有“南王北唐”之称的王仲荦、唐长孺,在他们的治学经历中,已写下了闪光的一页。王绍曾先生早年参加商务《百衲本》校勘工作,晚年又历时八载主持整理了大部头的《百衲本二十四史校勘记》,在他的学术生涯中,也同样是闪光的一页。在认识和评价王绍曾先生的学术贡献时,这一页应当是浓墨重彩的。

《百衲本二十四史校勘记》之一

在1932年“一 · 二八”事变后,王绍曾先生去了母校无锡国专图书馆,1935年又应民族资本家薛福基之邀担任无锡尚仁中学校长。抗战时期先后在成都和西昌从事行政和编辑工作,创办了《新宁远》月刊和《宁远报》。抗战胜利后,先生急于返乡,于是考取了当时国民政府在重庆的县长训练班,结业后分配到上海金山县任县长,18个月后便辞去县长一职闲居上海。建国后,经著名民主人士周士观先生的推荐,进入华北人民革命大学政治研究院学习。毕业后分配到山东济南工作,曾任山东机械工业学院、济南工学院图书馆副主任。1960年考上高亨先生的函授研究生,1963年经高亨先生推荐调入山东大学图书馆工作。1978年根据中央指示,《中国古籍善本书目》编写工作在全国铺开。山东大学图书馆在此之前没有善本书目,王先生从普通古籍中清理出善本约1200种,根据有关格式要求,上报《中国古籍善本书目》编委会,同时编出《山东大学古籍善本书目初稿》,交付油印。油印工作因故中辍。后来经过张长华、高传章,尤其是沙嘉孙先生的进一步努力,《山东大学图书馆古籍善本书目》终于编成,经周洪才先生校补,出版行世。如果没有目录版本学基础,这项全国古籍善本书目工作就无法完成。

1978年恢复招收研究生以来,山东大学中文系殷孟伦、殷焕先先生,历史系王仲荦先生的研究生都请王绍曾先生开设目录版本课。1983年山东大学古籍整理研究所成立,王先生调任该所工作。1985年古籍所招收第一届研究生班,王先生为指导小组成员,开设了目录、校勘方面的两门课。研究生班毕业,王先生分工指导连镇标、王君南、杜泽逊的硕士论文。后来又招收了在职研究生王承略,博士生孙荣耒、孙雪萍。笔者的博士论文则是王先生和徐传武先生联合指导的。

在20世纪80年代以后,年逾古稀的王绍曾先生焕发了学术青春,进入了学术生涯中最旺盛的阶段。多个项目同时进行。先生每天早起晚睡,匆匆行走于图书馆、古籍所和寓所之间,风雨无阻,不间寒暑。其间出版的成果有《近代出版家张元济》、《山东文献书目》、《山东藏书家史略》(与沙嘉孙合作)、《中国文化史知识丛书》(30种,主编)、《订补海源阁书目五种》(与崔国光等合作)、《渔洋读书记》(与杜泽逊合辑)、《清史稿艺文志拾遗》、《百衲本二十四史校勘记》(主持整理)、《目录版本校勘学论集》等,《山左戏曲集成》(与宫庆山合编,王承略助编)则是去世后才出版行世的。从这些成果,我们可以想象,在70岁以后到90多岁,二十多年间,一位老学者是如何为学术奋斗的。这样的学者并不多见。这些成果每一项都是相关领域的重要成果,但先生花费精力最多、最重视的,并且最能代表先生目录学成果的是《清史稿艺文志拾遗》。

《清史稿艺文志拾遗》书影

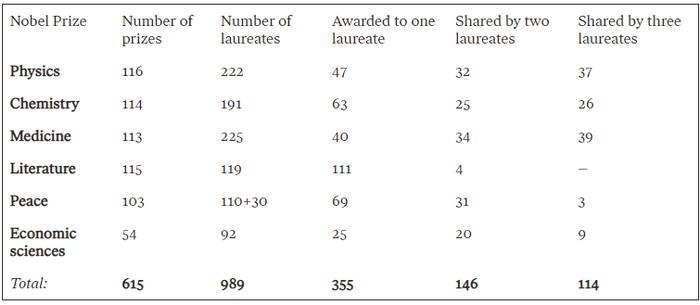

《清史稿艺文志拾遗》,就其性质来说,属于目录学的分支“史志目录”。正史中设有艺文(经籍)志的有《汉书》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《宋史》、《明史》六种。北洋政府时期修的《清史稿》也设《艺文志》,合前六种共七种。其他各史缺少艺文志的,清代学者大都作了“补志”。有艺文志而著录有遗漏的,从宋代王应麟以来,也不断有人作“补编”。这类成果后来被开明书店编进《二十五史补编》,受到学界广泛欢迎。围绕正史艺文志的订补,形成了清代朴学一个领域,也形成了目录学的一个传统,这项工作至今不衰。北洋政府时期修的《清史稿·艺文志》出于著名学者章钰、吴士鉴、朱师辙之手,由于当时条件所限,可资采用的书目太少,像样的书目只有《八千卷楼书目》、《愚斋图书馆书目》数种而已,因此,虽然著录清人著述9000余种,仍有大量遗漏。20世纪50年代中国科学院武作成先生完成《清史稿艺文志补编》,增补清人著述1万余种。二者相加约2万种。这两项成果1982年由中华书局合订出版,书名为《清史稿艺文志及补编》。

王绍曾先生看到这部书后,认为仍有大量清人重要著作未有收入,有作再补编之必要,因而规划了《清史稿艺文志拾遗》,得到中华书局大力支持。中华书局还征求了戴逸、来新夏等先生的意见。王绍曾先生也与顾廷龙、程千帆、王伊同等先生交换意见,受到广泛支持。这项工作开始于1983年,1989年列入教育部全国高校古籍整理研究工作委员会资助项目,1992年列入国务院古籍整理八五规划项目,1993年完成,2000年才由中华书局正式出版。参加编纂工作的前后有张长华、沙嘉孙、苗同圃、刘心明、王承略、李艳秋、程远芬及笔者等十多位同志,但始终由王先生亲自主持并亲自动手编纂。工作地点先在山大图书馆古籍部,后期移到古籍所资料室,王先生每天都来和项目组的同志一起工作,遇到问题随时商议解决。

《清史稿艺文志拾遗》比以往的艺文志及补志有较大的改善。过去的艺文志及补志基本上不著录版本、出处,《拾遗》则注明各书版本、出处。这对使用者提供了较大方便。在著录范围上,《拾遗》努力反映了清代辑佚方面的成果,一部古佚书有多家辑本,分别作不同条目著录。对于晚清的翻译外国著述,也同样努力著录,同一书的不同译本也分别立目。这些外国著述,凡中国传统四部分类系统不能容的,则在子部另立“新学类”容纳之。四部能容的,也在相应类中增设“域外之属”以著录之。这样,晚清西学东渐的历史就得到了相应的实事求是的反映。对于史志目录来说,跟上学术文化发展,是衡量其成功与否的标准之一。《拾遗》可以说跟上了时代的发展,取得了成功。《拾遗》值得称道的地方还有网罗信息的丰富。《清史稿艺文志》和武氏《补编》一共著录清人著述2万多种,《拾遗》则增加了5.4万多种,使清人著述著录在案的达到大约7.5万种。自来史志目录及补史志目录网罗宏富、体例完善,无逾于《拾遗》者,从这个意义上讲,《拾遗》达到了历史的新高,取得了空前的成绩。

在2003年教育部评奖时,《拾遗》获得一等奖,这是一种肯定。对于科研工作来说,你的成果如果不能成为里程碑,也就是今后发展的新起点,那你就失败了。当然再好你也不可能是终结。笔者认为《拾遗》在史志目录编纂史和清代文献目录编纂史上是一个里程碑,因此也是王绍曾先生作为一位目录学家的代表作。当2002年国家新修《清史》工程启动之后,清史委员会主任戴逸先生在多次讲话中都特别提到山东大学王绍曾先生的《清史稿艺文志拾遗》,已经说明新修《清史·艺文志》以及《清人著述总目》的纂修,都必须以《清史稿艺文志拾遗》为基础,这就明确了《拾遗》的历史地位。

王绍曾先生从20岁国专毕业后步入学术界,就进入了“正史”研究领域,直到晚年,仍在这个领域耕耘、开花、结果,无论是在目录学,还是在版本学、校勘学领域,王绍曾先生的成果都主要在史部。当我们认识王先生学术特色的时候,这一点是应当注意的。今年4月,先生去世已经整整四年,笔者赶写这篇小文,就作为对先生的纪念吧。

来源:文史哲