山東巡撫丁寶楨的濟南印跡

摘要:\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F6090d3562a674bb99d4ecfab160db8da\" img_width=\"1158\" img_height=\"417\" alt=\"山東巡撫丁寶楨的濟南印跡\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E泉水人家民俗館門樓上懸掛着一塊牌匾,上書“大賓第”三個字,筆力蒼勁、入木三分。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fcec510214ce04d57ac109f92eb7ca445\" img_width=\"1140\" img_height=\"755\" alt=\"山東巡撫丁寶楨的濟南印跡\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E丁氏家族墓地爲何在濟南\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E距此處不遠,西門裏舊軍門巷中間路西11號大門,即當年丁氏故居,惜今已不存。

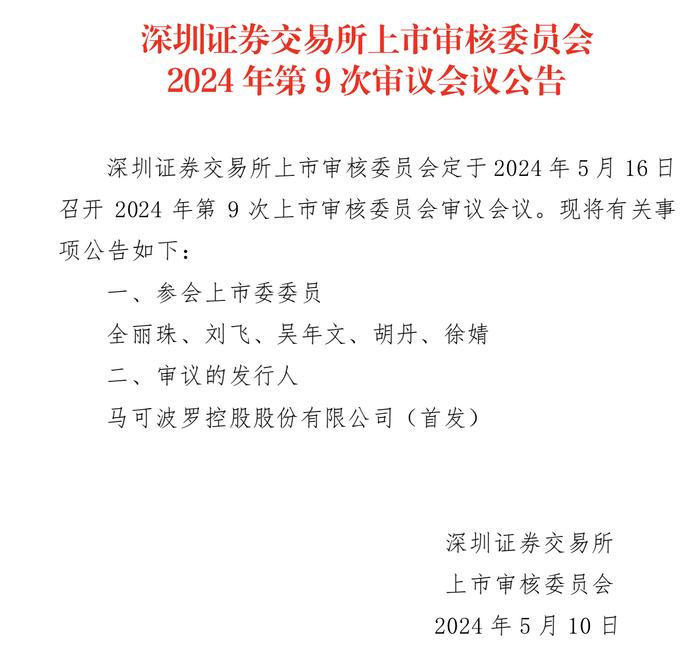

"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E2019年6月13日,晚清名臣丁寶楨的七世族孫丁迎春來到位於百花洲的泉水人家民俗館。他來這裏的目的,是爲了參訪其先祖丁寶楨親筆題寫的一塊匾額。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F6090d3562a674bb99d4ecfab160db8da\" img_width=\"1158\" img_height=\"417\" alt=\"山東巡撫丁寶楨的濟南印跡\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E泉水人家民俗館門樓上懸掛着一塊牌匾,上書“大賓第”三個字,筆力蒼勁、入木三分。據題記可知,此匾是同治年間山東巡撫丁寶楨爲濟南的一位鄉紳題寫的。大賓,是舊時“鄉飲酒禮”中的一種榮譽稱謂。鄉飲酒禮是周代開始流行的宴飲風俗,目的是爲了向國家推薦賢者,後歷代相沿。到了明清時代,鄉飲酒禮側重於禮儀教化,每年望春望日及孟冬朔日於學宮行鄉飲酒之禮,由學校教官擔任司正。按照等級不同,分爲大賓、僎賓、介賓、衆賓等,以“大賓”爲上。這種習俗,在當時社會中起到了敦親睦族、止惡揚善的作用,人們把能選上鄉飲大賓作爲一種巨大榮耀。作爲地方最高長官的丁寶楨,自然有代表中央政權宣傳教化的職責,所以他爲這位獲得“大賓”稱號的鄉紳題寫了“大賓第”三字,以示旌表。丁寶楨所留書法並不少見,但以匾額形式保留下來的並不多,對濟南來說,這塊匾額顯得彌足珍貴。丁氏後人在“大賓第”匾額下久久佇立,緬懷祖先,感受着丁寶楨與濟南這座城市的文化共鳴。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E在珍珠泉大院辦公\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E丁寶楨(1820-1886年),字稚璜,貴州平遠(今畢節市織金縣)牛場鎮人。咸豐三年(1853年),33歲的丁寶楨考中進士,歷翰林院庶吉士、編修,後外放嶽州知府、長沙知府。同治二年(1863年),丁寶楨升任山東按察使。次年,升任山東布政使。五年(1866年),丁寶楨又升任山東巡撫,十一年(1872年)再任,十三年(1874年)三任,一干就是三任。丁寶楨在山東做了十年的封疆大吏,這十年間,丁寶楨政績卓越,被稱爲“清代山東最有作爲的地方官”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E說到丁寶楨的政績,就不得不提他在濟南的辦公地點——山東巡撫衙門,也就是今日的珍珠泉大院。一直以來,珍珠泉大院在人們的印象中都蒙有一層神祕的面紗。元朝初年,珍珠泉大院曾爲山東行尚書省兼兵馬都元帥、知濟南府事張榮的府邸。明成化三年(1467年),明英宗朱祁鎮第二子、第一代德王就藩濟南,這裏又變成了德王府。崇禎十二年(1639年)清兵入濟,將德王府付之一炬,成爲廢墟。清康熙五年(1666年),原山東巡撫衙門遇火災,山東巡撫周有德利用拆除原青州衡王府的磚石木料,在德王府舊址修建了新的巡撫衙門。自此之後,這裏就成了“齊魯總制”。而作爲山東巡撫的丁寶楨,就是在這裏發佈政令的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E如今,珍珠泉大院內還保存有清代山東巡撫大堂,這裏曾是丁寶楨的辦公場所。巡撫大堂面闊5間,中間一間的兩柱之間爲8扇落地門,而其餘的兩柱之間則爲6扇。整幢建築爲磚石木結構,屋頂懸山,前有懸山券棚抱廈,屋面施灰瓦,正脊爲素脊,兩端有吻獸,檐角垂脊端皆有跑獸。大殿前有6根大紅柱支撐着一組組斗拱,蔚爲壯觀。這種大殿屋頂、券棚抱廈屋頂都爲懸山式勾連搭的做法,在濟南是唯一一例。大堂東側有散水泉,門前爲寬大月臺,當年的月臺高出地面,進入大堂要拾級而上。正是在這座莊嚴宏偉的建築中,丁寶楨以他爲國爲民、勤勉盡責的高尚情操書寫出了一篇精彩的“述職報告”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E平定內亂、治理黃河、創辦企業\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E任職山東巡撫的十年中,丁寶楨平定了山東境內的各路內亂,排除了民間武裝對於朝廷的軍事威脅,安定了山東百姓的生活,深得朝廷器重。丁寶楨重視水利建設,治理黃河的成績顯著。同治十一年十二月(1872年2月),黃河侯家林段決口,丁寶楨親赴工地,督率軍民萬衆在河堤上出生入死抗洪堵決,在只花了三十幾萬兩銀子的情況下,便將決口大堤堵住。丁寶楨的幕僚陳錦後來寫了一篇《丁寶楨奏請創建山東省垣大王廟碑》,並將此刻成碑立於祭祀黃河神的廟中。上世紀80年代,這塊石碑在黑虎泉西路附近的浙閩會館內被發現,現已被移置到閔子騫墓園內。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E光緒元年(1875年),丁寶楨上奏清政府批准,以“靖海安邊”爲名,在濟南北郊新城擇地300畝,耗白銀18.86萬兩,創設了山東近代首家官辦工業企業——山東機器局,引進國外機器設備,製造火藥、馬梯尼洋槍,成爲“師夷長技以制夷”的典範。丁寶楨創辦的這所山東機器局,曾先後更名爲山東兵工廠、濟南新城兵工廠、新城化工廠、山東化工廠,現爲中國兵器工業集團山東北方現代化學工業有限公司。如今,該廠仍保留有1876年製造的用來碾火藥的碾藥器,以及山東機器局始建時建起的第一個建築工務堂和1876年建造的火藥庫。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E同治八年(1869年),丁寶楨創辦尚志書院,俗稱尚志堂。入學者除學習儒學外,還要學習天文、地理、算術等新學。該堂曾刊刻的書籍,稱“尚志堂版”,在國內享有盛譽。至今,在趵突泉公園內,仍可看到當年尚志堂的部分建築。同期,丁寶楨還在後宰門街上創辦了近代山東最早的官書局——山東書局,該局最著名的刻本《十三經讀本》是由丁寶楨親自參與校勘的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E丁寶楨最被世人熟知,也是最具傳奇色彩的一段經歷,是智殺大太監安德海。安德海依仗慈禧太后恃寵而驕,在一次破例出京途中,於船頭高插龍鳳旗幟,大肆招搖,索收財物。早就對安德海的仗勢驕橫不滿的丁寶楨,命東昌府知府與濟寧州知州等運河沿岸官員務必將安德海一行“一體截拿在案,解省由其親審”,隨後在濟南西門外丁字街斬首。此事震驚朝野,至今仍被老濟南人廣爲傳說。當年安德海被關押在西關外西蜜脂泉處的關帝廟內,該廟至今仍存。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fcec510214ce04d57ac109f92eb7ca445\" img_width=\"1140\" img_height=\"755\" alt=\"山東巡撫丁寶楨的濟南印跡\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E丁氏家族墓地爲何在濟南\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E距此處不遠,西門裏舊軍門巷中間路西11號大門,即當年丁氏故居,惜今已不存。當年,丁寶楨故居南北長約30米,東西長約70米,內分爲5處院落。在結構上具有中國傳統建築的典型特色,沿正門向西的中軸線,三進院落依次展開。這三進院落北面另有兩處跨院,爲書房和僕人居室。大門的門樓有六七米高,門枕石高約0.7米,石面雕有石榴、佛手、葡萄、壽桃等精緻圖案,挑檐石上的獅子滾繡球石雕及門楣上方的高浮雕走馬板均保存完好。門樓內側爲左右門房,進門後正前方爲寬五米、高四米的影壁。院落內建築均雕樑畫棟、丹楹刻桷,十分華麗精美。房屋雖爲平房,但其高度卻均達如今樓房二層之高。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E丁寶楨任職山東巡撫十年間,丁寶楨的妻子諶氏與其二哥等人先後辭世,埋在濟南東郊外的丁家林子。根據清代定例,“官員於任所不得置買田地”。一位封疆大吏,爲何公然違反定例?家鄉在貴州,爲何又要將親眷異地埋葬?原來,丁寶楨所在的“原籍貴州大定府平遠州久遭兵燹,田廬蕩毀,親族百無一存。”早在丁寶楨考中進士後,丁寶楨按照制度返鄉丁憂,恰逢貴州發生“匪患”,他毅然變賣了所有家產,招募鄉勇保衛家鄉。“匪患”最終被平息,但丁寶楨在貴州的家卻已不存在了。丁寶楨調任山東,他便帶着家眷與兄弟族人一同赴職來到濟南,“所有隨任之親屬丁口,歲有喪亡”,均沒有找到合適的埋葬地點。丁氏夫人諶氏病故後,丁寶楨便以此上奏朝廷稱:“臣擬於濟南府東門外華山之麓置地十畝,將臣妻及已故之親屬丁口,暫行淺厝。”不久即得到清政府特批,遂得在濟南華山之南購置10畝土地作爲家族墓地,用以安葬親人,這就是當下的丁家林子,即近日發現丁寶楨墓之處。這爲丁寶楨日後“落葉歸濟”埋下了伏筆。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E光緒十二年(1886年),丁寶楨在四川總督任上去世,享年67歲。丁寶楨死後,山東父老聯名具奏朝廷,請求將他的靈柩運回山東安葬。朝廷下旨:“準葬山東,予山東、四川、貴州建祠。”並追贈其太子太保,諡號文誠。由於朝廷發放的俸祿被多數用於興辦實業、救濟百姓,丁寶楨亡故後竟然債臺高築,身邊隨員們聚集在一起拿出錢幫助辦理喪事,扶柩回鄉才得以成行。其子丁體常等遵從父親之遺命,爲了不擾民,由水路扶喪。次年秋,靈柩迴歸濟南。士紳百姓“郊野祭弔,軍民悼哭”。光緒十三年(1887年)九月二十五日,丁寶楨安葬於丁家林子原配諶夫人墓的東側(現濟南歷城區全福立交橋東)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E丁寶楨去世後,山東鄉紳在丁寶楨創建的尚志書院內修建了一所丁公祠,以祭奠這位被山東人視爲賢良的“外鄉人”。後來,這座丁公祠被改建爲李清照紀念堂。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E雖然,丁寶楨在濟南留下的歷史印跡日漸稀少,但他的事蹟和傳奇故事,卻多爲濟南人所熟知,就如尚志書院內的泉水,一直迴響在濟南人的耳邊。(耿仝 著)\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6714080311501652491