梵高的花花世界,美的讓人感動!

摘要:跟畫向日葵一樣,梵高一生也畫過很多鳶尾花,其中最著名的就是藏於蓋蒂博物館的這一張。瞭解日本版畫後,梵高不是西方專業美術學院的科班出身,沒有學院派的偏見,他可以不拘束於西方學院的焦點透視,自由地包容各種不同的視覺表達經驗,創作出畫面開闊自由的作品。

▲Montmartre windmills and allotments▲

春天,萬物復甦,枝發新芽。

花是春天的標配

而梵高筆下的花有一種向上,頑強,生長的生命力。

我想畫出觸動人心的素描,我想透過人物或風景所表達的,不是傷感的憂鬱,而是真摯的悲傷。——梵高

| 春天是綠色的 |

▲A Wheatfield, with Cypresses1889▲

▲Les Vessenots in Auvers 1890▲

▲Garden with butterflies 1889▲

▲Gogh,_Vincent_van_-_Lilac_Bush▲

| 也是醞釀愛情的季節 |

▲Garden with courting couples square Saint-Pierre May 1887▲

| 山間小路和田園都充滿了生機 |

▲Houses at Auvers 1890▲

▲Farmhouse in a wheatfield▲

▲Landschaft mit Pferdewagen und Zug im Hintergrund▲

其實,除了向日葵,從其它的畫作中我們也可以感受到不一樣的春天。

| 玫瑰花 |

▲Rose▲

| 栗子花 |

▲Chestnut tree in blossom1890▲

| 白色夾竹桃 |

▲Oleanders1888▲

| 鳳凰花 |

▲Phoenix flower▲

| 玻璃杯中的杏仁花 |

▲Sprig of flowering almond in a glass (March 1888)▲

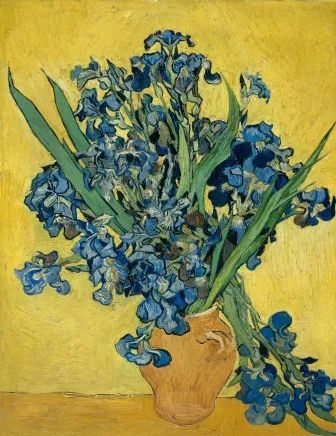

| 鳶尾花 |

▲Irises Flower▲

▲Irises (May 1890)▲

跟畫向日葵一樣,梵高一生也畫過很多鳶尾花,其中最著名的就是藏於蓋蒂博物館的這一張。

《鳶尾花》的構圖,呈現倒品字的構圖,三個紫鳶尾花羣形成有分有合的羣落,似連非連。

一眼看到這幅畫不難發現:其中有一朵白色的鳶尾花格外引人注目。

後人解讀爲梵高將那多白色鳶尾比作自己,傑出者永遠是孤獨的。它皎潔的美,與一羣紫相互映襯。

鳶尾和向日葵一樣,原本都是很平凡的植物,但梵高賦予它們精彩的形象與色彩以及永恆的生命力。

我們在大自然裏找不到那樣的鳶尾花,但這些鳶尾花又讓我們感受到大自然中強烈的生命力。

這些鳶尾花鮮麗可愛,但又有點憂傷,有點孤獨和不安。

鳶尾相互交織彷彿在傳達一種哀傷而又堅韌的情緒。

| 桃花|

19世紀後隨着工業化的發展,梵高了解到日本版畫,浮世繪名家北齋(Hiroshge)的作品,就是下圖這個畫神浪的老爺爺!

▲《神奈川衝浪裏》/葛飾北齋▲

瞭解日本版畫後,梵高不是西方專業美術學院的科班出身,沒有學院派的偏見,他可以不拘束於西方學院的焦點透視,自由地包容各種不同的視覺表達經驗,創作出畫面開闊自由的作品。

北齋的畫中有溫柔的粉與大片明黃,線條簡潔,色彩鮮麗。

這讓梵高的心裏充滿了希望:那些綻放的桃花,東方的春天,不再是寫實的風景,而是梵高在歐洲現實中受傷後心靈上的最大慰藉。

這時梵高筆下的花並不再是悲傷堅韌向上的,它也是樂觀向上,喜悅明媚的。

梵高希望人們把他創作的開花果樹看着是新生的象徵。但同時創作這幅畫也是爲了紀念去世的表兄也是他的老師莫夫。

他在給弟弟提奧的手信中就可以看出:

當我畫一個太陽,我希望人們感覺它在以驚人的速度旋轉,正在發出駭人的光熱巨浪。

當我畫一片麥田,我希望人們感覺到麥子正朝着它們最後的成熟和綻放努力。

當我畫一棵蘋果樹,我希望人們能感覺到蘋果裏面的果汁正把蘋果皮撐開,果核中的種子正在爲結出果實奮進。

當我畫一個男人,我就要畫出他滔滔的一生。

| 杏花|

1890年初春,

弟弟提奧孩子的降生,梵高要親手送給自己的侄子一件禮物。梵高在信中寫道:

“當我聽到你得子的喜訊,我是多麼的開心。我希望孩子能隨父親的名。我正爲他畫一幅畫,以後掛在他的臥室裏,畫中有潔白的杏花和湛藍的天空......"

▲Almond blossom▲

就是這幅《杏花》。

它完全不像西方的油畫,它只是用西方材料處理而成的一件東方作品。樹枝的墨線勾勒,花朵的留白,背景的單一純粹。像一幅最好的宋代宮廷書院的花卉,繁盛華麗,又寧靜工整。

1890年4月,

工作進展不錯——很快你就會看到這幅油畫,盛開的杏樹枝條,這也許是我迄今最好、最細心的作品,作畫時我感到很平靜,下筆也沒有絲毫的猶疑。但是第二天,我又感到精疲力竭了。這種情況有些難以理解,但是,唉,有時候就是如此。

承襲了中國宋代文人畫的優雅線條,同時又有民間版畫的豐富色彩感。這兩項元素對梵高有了重要啓發,你們看,像不像中國的工筆畫?

1890年4月30日,

畫杏花的時候我病倒了。如果那時能繼續畫,你就知道我其實應該多畫一些在花期的樹。現在樹上的杏花已經快掉完了,我真是不走運啊。

其實這是在他精神病困擾最嚴重的時候畫的,但是他還是感受到了初春的華麗。遠處的高山上的積雪在融化,空氣中流蕩一絲絲從南方回來的溫暖的風,陽光驅趕走了漫長冬天的寒冷,灰暗的天空露出明亮的天青色,像透明的寶石的光。

他看到杏樹枝頭滿滿的花蕾在綻放,襯着寶石藍的天每一朵花都像是神的祝福。

文森特·梵高

(Vincent van Gogh,1853年3月30日—1890年7月29日)

梵高出生於1853年3月30日荷蘭鄉村津德爾特的一個新教牧師家庭,早年的他做過職員和商行經紀人,還當過礦區的傳教士最後他投身於繪畫。他早期畫風寫實,受到荷蘭傳統繪畫及法國寫實主義畫派的影響。1886年,他來到巴黎,結識印象派和新印象派畫家,並接觸到日本浮世繪的作品,視野的擴展使其畫風鉅變,他的畫,開始由早期的沉悶、昏暗,而變得簡潔、明亮和色彩強烈。1888年,來到法國南部小鎮阿爾,已經擺脫印象派及新印象派的影響,走到了與之背道而馳的境地。同年與高更交往,但由於二人性格的衝突和觀念的分歧,合作很快便告失敗。此後,梵高的瘋病(有人記載是“癲癇病”)時常發作,但神志清醒時他仍然堅持作畫,1890年7月,他在精神錯亂中開槍自殺,年僅37歲。

梵高繪畫追求的是一種狂野的造型,厚重、粗獷的筆觸帶來的是一種直率而又單純的表現方式,帶有一定的力量和強度,他們強調的是“神”的傳遞,而非“形”的表現,這與古典主義所追求的“忠實地表現自然”的繪畫理念有很大的差異。仔細看來,梵高畫面中的形象在造型上都帶有非常鮮明的個性的,有強烈的狂野性、粗放性,好似畫家在激情的支配之卜隨意揮灑而得來。受衆在欣賞畫面的時候也會被這種激情所浸染、震驚,會深切地感受到畫家內心的吶喊。這種狂野的造型風格同畫家所生活的時代、環境及人物性格有着很大的聯繫。因爲梵高沒有受過專業的美術教育,在造型方面完全以自己的內心情感作爲主要標準。此外,梵高一生都生活在貧窮、困苦和疾病的纏繞之中,這對他的心理也產生了深深的影響,所以他畫作中的形象造型都帶有一種扭曲變形、狂野粗放,也正是這些因素讓梵高產生了豐富的情感和深刻的認知。

沒有什麼不朽的,

包括藝術本身。

唯一不朽的,

是藝術所傳遞出來的

對人和世界的理解。

——梵高

· 圖文來源於網絡,版權歸原作者所有,僅供學習交流 ·