脱贫攻坚在行动 | 产业扶贫,为博州群众脱贫“摘帽”!

原标题:脱贫攻坚在行动 | 产业扶贫,为博州群众脱贫“摘帽”!

脱贫攻坚,强化“造血”功能,产业是支撑。

近年来,博州紧紧围绕脱贫“摘帽”目标,着力做好产业扶贫文章,不断推动体制机制创新。利用科学技术,助农增产增收,提升“造血”功能;因地制宜发展特色产业,鼓励发展农村新兴产业,将贫困户“绑”在产业链上;合作社引来产业扶贫“活水”,带动农民抱团发展,这一系列行之有效的措施让贫困群众获得了稳定收入,走上了致富道路。

11月6日,在博乐市乌图布拉格镇乌拉斯塔北村村民吐尔孙塔依·买买提的果园里,博州林业局林果业工程师米尔夏提·坎吉为他详细讲解了果树修剪、树体结构调整及果树管理技术等知识。

吐尔孙塔依·买买提种植苹果树5.6亩,多年来,由于缺乏科学的管理技术,果树枝条多,挂果量少。现在,有人来为他们上科学技术推广现场课,他听得格外认真。他说:“今后,我一定按照专家的指导,科学管理果园,争取增产增收。”

为了将科学管理技术推广到田间地头,博州统筹制定了林果业、农业技术精准扶贫工作定点联系服务方案,对全州100余名林果业、农业技术人员进行整合,实现全州林果业、种植业贫困户的技术帮扶全覆盖。

博州农业局党组成员、副局长、调研员胡宗清说:“我们根据各乡(镇、场)村(队)的实际情况,制定了农业技术服务人员定点联系服务村队的服务方案,与种植困难户结对帮扶,通过制定详细的帮扶计划,因户施策、因人施教,采取不脱贫不脱钩,确保每位种植贫困户顺利脱贫。”

截至目前,博州开展各类农作物培训班298期,培训农牧民24500余人次,实现种植贫困户掌握1—2项农作物栽培技术,加快农业先进适用技术的推广普及。

11月11日,记者走进精河县大河沿子镇布热村建的卫星工厂,100余平方米的厂房里整齐地摆放着20余台缝纫机,工人们正在熟练地缝制着衣服。

布热村卫星工厂里,工人正在忙碌赶工。 张巧玲摄

36岁的古丽阿依木·赛买提的丈夫和女儿身患残疾,家中靠种植五亩棉花地维持生计,听说村里的卫星工厂建成了,她第一时间报名参加了厂里的服装加工培训班。经过3个月的学习,现在,古丽阿依木·赛买提已经可以熟练地制作裤子了。

“现在政策太好了,政府为我们提供免费培训,培训期间还有1000元生活补助。我们把技术学好,就可以实现就业。”古丽阿依木·赛买提高兴地说。

在布热村,像古丽阿依木·赛买提这样在家门口学习技术、实现就业的村民有24人。

卫星工厂负责人米合尔古丽·托合塔木告诉记者,“企业+卫星工厂+农户”的产业发展模式不仅拓展了就业空间,还拓宽了致富途径。她说:“布热村新建的317平方米,可容纳50余人工作的新厂房也计划在明年投入使用,到时候我们将继续遵循优先吸纳贫困户和低保户的原则,让更多人在家门口实现就业。”

和布热村一样,采用“企业+卫星工厂+农户”的模式,促进农村贫困人口就业增加收入的还有精河县茫丁乡北地东村、博乐市达勒特镇乌兰托哈村等。

“自从加入了合作社,我的日子越过越好。今天听了专业老师讲授的关于种植业的课,我对种植好棉花更有信心了。”11月16日,博乐市达勒特镇依肯浩希村村民包金星激动地说。

达勒特镇乌兰托哈村卫星工厂内,工人们在工作。于苏甫·艾尼 摄

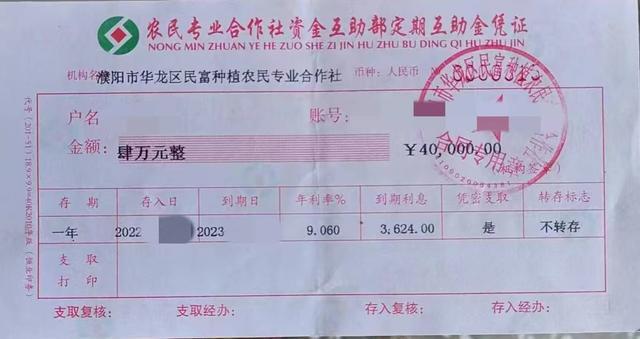

包金星所说的合作社,是博乐市西域天康现代农业合作社。该合作社2013年成立,目前已有成员200余户,集种植、农资营销、资金互助等为一体,通过将农民联合起来,以扩大农业生产规模、实现农民富裕。包金星加入合作社后,种植300亩地就再也不为购买肥料的资金发愁了。合作社为社员提前购置优质肥料,年底农作物收获后,再向社员收取比市场价低的费用。

目前,博州已有22家合作社吸纳和带动贫困户126户,贫困户长短期打工累计320人次。

达勒特镇哈日莫墩后村种植大户黄刚说:“合作社不仅使贫困户避免市场的无序竞争,而且通过统一发包,保证承包地获得较高的承包费收入,统一耕种提高其种植水平,为精准扶贫提供了契机。”

文 / 博尔塔拉报记者 王亚萍 通讯员 雷姗

博州美丽·因为有你

博州零距离,博尔塔拉人自己的微信公众平台

主办/博州党委宣传部 承办/博尔塔拉报社

监审/董淑健编审/彭莹编辑/唐姗姗

投稿邮箱:[email protected]

联系电话:0909-2317062

广告部电话:0909-2311925、13289097019