新華社:地方融資平臺豈能淪爲私人提款機

摘要:這類案件啓示有關部門,應加強制度設計,規範融資平臺日常運營管理,圍繞融資高頻風險點,列好權力清單,對融資行爲實施事前、事中、事後全方位監督。地方融資平臺管理不規範,國有資產就容易淪爲腐敗分子覬覦的“唐僧肉”。

原標題:地方融資平臺豈能淪爲私人提款機

分管幹部一通電話,就能從融資平臺挪用800萬元公款爲私人提供貸款;4年間,國有資產被套取上千萬元,有幹部從中撈取好處數十萬元……近日,江蘇海安市監委查辦了一起基層融資平臺職務違法案件,涉案金額之巨、情形之惡劣令人咋舌。地方融資平臺成私人提款機,暴露出管理不規範、幹部職工規矩意識淡薄等多重問題。

地方融資平臺管理不規範,國有資產就容易淪爲腐敗分子覬覦的“唐僧肉”。在該案中,某市經濟區管委會分管融資的管委會副主任,長期採用虛構貼現業務、虛增貼現費用等方式套取現金。這些國有資金被套現出來後,有的被用來充實單位“小金庫”,解決“賬內不好報的費用”,有的被挪作他用,有的直接被個人侵吞。如此肆無忌憚,歸根到底還是因爲相關財經紀律要求和管理規範沒發揮應有的作用。

地方融資平臺淪爲私人提款機,有不少現實的根源。多數平臺轉型升級滯後,未能真正剝離政府性融資職能。它們未能轉型爲市場化運營的國有企業,不善於依法合規開展市場化融資,仍是政府部門的“錢袋子”。當前,部分地方政府融資壓力極大,一面要還舊債清欠款,一面要借新債促發展。“撿到籃裏都是菜”“把錢搞到就是王道”……地方政府的現實需求,縱容了融資平臺的野蠻生長。

調查顯示,不少融資平臺決策程序的不規範,內部缺乏審計監督制度,平時重業績輕監管,內部治理架構缺失。加上融資業務專業性強,流程和核算方式十分複雜,融資平臺管理者與銀行從業人員、中介勾結一處、監守自盜,是長期以來監管的痛點和難點。這就給別有用心者提供了借信息壁壘哄擡融資成本、攫取國有資金的可乘之機。

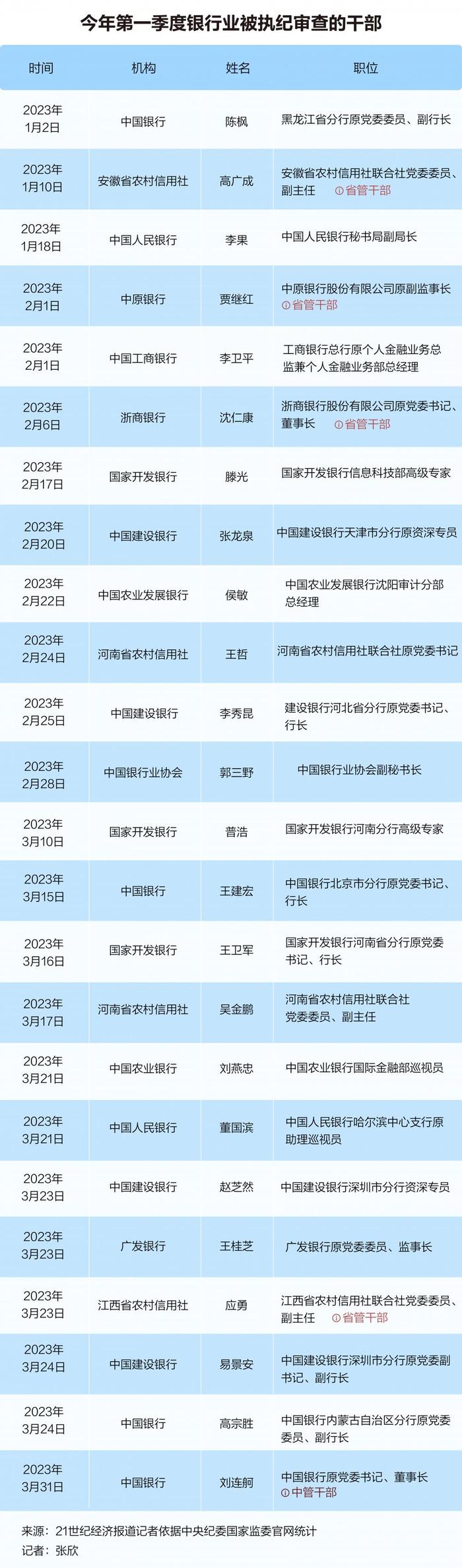

不可否認,長期以來,地方融資平臺作爲一種融資方式,解決了地方政府部門的融資難題,促進了地方基礎設施建設和經濟社會發展。但是,這些平臺也容易成爲腐敗案件高發區域。中央多次強調要加大金融領域反腐力度,對存在腐敗問題的,發現一起堅決查處一起。對此,既要有防範風險的先手,也要有應對和化解風險挑戰的高招,有必要將融資平臺的規範化建設、轉型升級發展與反腐敗工作同步抓緊抓實。既要形成對這一領域的反腐高壓態勢,也要加快推進相關企業改革發展,決不能放任融資平臺淪爲私人提款機,放任國有資產流失。

防範“內外勾結、監守自盜”風險,首先要管住“關鍵少數”。一個電話就能挪用鉅額公款的教訓很深刻,應當強化對銀行、政府、金融監管部門關鍵崗位人員特別是“一把手”的監督,抓好警示教育。對有禁不止、空轉套利等非法行爲嚴查嚴打、毫不手軟、絕不姑息。

制度是最好的約束。這類案件啓示有關部門,應加強制度設計,規範融資平臺日常運營管理,圍繞融資高頻風險點,列好權力清單,對融資行爲實施事前、事中、事後全方位監督。同時,建立紀監、金融、財政等部門的協調聯動機制,實現金融全流程的監察、監管。

長期來看,暢其流才能通其弊,不斷完善政府融資渠道和機制建設,從根本上轉變地方融資平臺的職能,杜絕亂象滋生。(本報評論員楊紹功)

責任編輯:李昂