新書速遞 |《論物體》在霍布斯哲學體系中的基礎地位

摘要:霍布斯的哲學體系,按照他自己的意見,主要由三個部分組成,這就是《論物體》(自然哲學)、《論人》(道德哲學)和《論公民》(政治哲學)。其次,在闡述“哲學的部分”時,霍布斯明確地提出了兩類物體和兩類哲學的觀點,斷言:不僅存在有作爲“自然作品”的“自然物體”,而且還存在有“由人們的意志和契約造成的”“國家”,從而哲學也就有“兩個部分”,“分別被稱作自然哲學與公民哲學”。

▲ 托馬斯·霍布斯

《論物體》的基本內容

對《論物體》,霍布斯非常自信,曾自稱其爲一部“偉大著作”,而它之所以偉大,就在於它的創新,在於它“自始至終都新意盎然”。霍布斯高度讚揚了伽利略的歷史功績,稱讚他“第一個向我們打開了宇宙自然哲學的大門,使之成爲運動本性的知識”。而他的《論物體》從根本上說,也就是一部運用這樣一種“運動本性的知識”來解釋物體運動的著作。

《論物體》主體部分共分四篇30章。這就是“邏輯學”(含6章),“哲學的第一根據”(含8章),“論運動與量的比例”(含10章)和“物理學或自然現象”(含6章)。

在第一篇“邏輯學”裏,霍布斯圍繞着理性問題,主要闡述了下述三個問題。首先,針對笛卡爾將哲學或推理視爲“一連串名稱總和”的觀點,霍布斯強調物體乃哲學的唯一對象,哲學無非是求物體的產生和特性的知識。並且據此提出了哲學排除神學的著名論點。其次,針對笛卡爾的天賦觀念學說,霍布斯斷言“知識的開端乃是感覺和想象的心像”,提出了“推理即計算”的著名觀點,並相應考察了“名稱”、“命題”和“三段論”,強調我們的理性知識對客觀存在的個體事物的依賴以及對我們關於外在事物的感覺及其觀念的依賴,初步形成了基於感覺論的指稱理論或“觀念論的意義理論”。最後,霍布斯探討了“哲學的方法”。霍布斯首先區分了兩門科學,這就是“關於原因的科學”和“關於那個在者的科學”。他斷言:借感覺、想象和記憶,我們就能獲得關於那個在者的科學知識,但要獲得關於原因的科學知識,我們便需要推理,需要加減計算,從而需要“組合法”(即綜合方法)和“分解法”(即分析方法)。

既然在霍布斯看來,哲學或自然哲學無非是關於物體的特性及其產生的學說,則他的自然哲學的基本任務便在於考察物體的特性及其產生,一般地說這就是本著後面三篇的內容,特殊地說,這就是本著第二篇“哲學的第一根據”的內容。

霍布斯首先討論了物體的特性。與笛卡爾簡單地將物體定義爲“空間”或“廣延性”不同,霍布斯給物體下的定義是:

物體是不依賴於我們思想的東西,與空間的某個部分相合或具有同樣的廣延。

在這裏,霍布斯雖然強調廣延性是“爲一切物體所共有”的“特性”,但這樣一種特性也只是一種“偶性”。作爲偶性,廣延性既非一種物體,也非物體的“一個部分”,就好像紅色之在血液裏,紅色既不構成一種新的物體也不構成血液的“一個部分”。霍布斯不僅強調物體的廣延性,而且強調物體的持續性,並且將時間與物體的運動聯繫起來,宣稱:

我們是以運動來量時間,卻並不是以時間來量運動的。

這就與將時間理解成一種“思想方式”的笛卡爾的時間觀區別開來了。霍布斯還將物體的偶性區別爲兩種:一種是我們剛剛討論過的廣延性這樣一種爲“一切事物所共有”的偶性,還有一種是“不爲一切物體所共有,只爲某些物體所特有的偶性”,如靜、動、顏色、硬之類。

霍布斯在討論過物體的特性之後,緊接着便討論了物體的產生。在霍布斯看來,世界上的物體並不是孤立存在的,而是相互作用着的,從事物產生的角度看問題,物體之間的關係是一種因果關係。針對笛卡爾將上帝視爲物體運動原因的觀點,霍布斯一方面強調萬物的產生都有其“必要的原因”,另一方面又強調“沒有任何運動的原因不存在於交接的和受到推動的物體之中”。但霍布斯片面地強調了因果必然性,將因果性混同於必然性,根本否認偶然性的存在,將偶然性歸因於人們認識上的無知,宣稱:“一般而論,一切偶然的事物都有其必然的原因”,人們一般地“是把他們未察覺出具有必然原因的事件叫做偶然事件”。這無疑是其哲學機械論性質的一個典型表現。

霍布斯既然在第二篇裏討論了物體產生的原因,接下來他就勢必在第三篇裏考察運動問題。因爲萬物“總共只有一個普遍原因,這就是運動。……而運動除了以運動爲原因外,不可能被理解爲具有任何其他的原因。”在霍布斯看來,運動不僅是物體產生的原因,也不僅是物體變化的原因,而且還是物體的差異原則和區分原則。正是不同的運動形成了不同科學的考察對象,正是對不同運動的考察形成了不同的科學:“對點、線、面、體簡單運動的考察”形成了幾何學;“對一個運動的物體在另一個物體上造成結果的考察,以及對任何一個物體的各個部分所造成的結果的考察”,形成了物理學;“對心靈運動的考察”形成了道德哲學和公民哲學。霍布斯運動學說中最大的亮點是他提出的“努力”概念。與笛卡爾一味拘泥於機械運動甚至將動物視爲“自動機器”不同,霍布斯將“努力”視爲其運動學說的一項基本原則。按照霍布斯的說法,所謂“努力”即是“在比能夠得到的空間和時間少些的情況下所造成的運動”。霍布斯的“努力”概念是一個普遍概念,既意指物體的物理屬性,也意指物體的心理屬性和精神屬性,意指動物和人的慾望、欲求或願望。在霍布斯看來,動物不僅有“生命運動”,而且還有“自覺運動”。也正是在“努力”概念的基礎上,霍布斯提出了物體能夠意欲和思維的觀點。他的努力概念對萊布尼茨的“力本論”思想和狄德羅的“活動力”概念的醞釀和產生都有過積極的影響。但毋庸諱言,從根本上講,霍布斯將所有的運動都歸結爲簡單的位移運動,宣佈:“運動是連續地放棄一個位置,又取得另一個位置。”因此,他的運動觀從根本上講,依然是一種機械論的運動觀。

霍布斯在對運動做過考察之後,隨即進入了對物理學的考察。需要特別指出的是,無論在致思的目標還是在致思的路徑方面,物理學與邏輯學、哲學的第一根據和運動學都大異其趣。邏輯學、哲學的第一根據與幾何學旨在證明,物理學則旨在發現;前者遵循的是由因及果以及從普遍到個別的理路,後者遵循的則是由果及因,以及從個別到普遍的理路;前者的着眼點是人的理智及其推理活動,是我們自己構建的那些語詞的合法使用,後者的着眼點則是對我們感覺觀念或現象成因的合理分析;前者依靠的是推理,後者依靠的是假設;前者追求的是普遍必然性、合理性與正確性,後者追求的則是蓋然性與逼真性。霍布斯對其在這兩個方面工作的自我評價是:在邏輯學、哲學的第一根據與運動學中,“所有的定理都是正確推證出來的”;在物理學中,我們所假設的有關自然現象的可能的原因雖然未必絕對爲真,但卻“足以解釋有關自然現象的產生”。

在第四篇中,霍布斯還比較系統地闡釋了他的感覺論。霍布斯用他的“努力”概念來解釋感覺,宣稱:“感覺是一種心像,由感覺器官向外的反作用及努力所造成,爲繼續存在或多或少一段時間的對象的一種向內的努力所引起。”他的這個定義既考慮到了感覺主體的作用,也考慮到感覺對象或外界物體的作用,在當時條件下,應該說是一個比較健全的感覺概念。與完全否認感覺可靠性的笛卡爾不同,霍布斯強調感覺知識的可靠性,將其視爲我們認識外界物體的有效途徑。霍布斯斷言:“與對感覺的默思相應的是對物體的默思,而物體乃感覺的動力因或對象。”

他對物理學的整個考察就是基於他的這一感覺論思想的。在物理學部分,霍布斯還比較系統地闡釋了他的關於物體的“第一性的質”和“第二性的質”的學說。兩種性質學說的源頭可以一直上溯到古希臘的德謨克利特,至近代,伽利略在近代力學或物理學的基礎上覆興和發展了這一學說。霍布斯繼承和發展的正是伽利略的兩種性質學說。

《論物體》在霍布斯哲學體系中的基礎地位

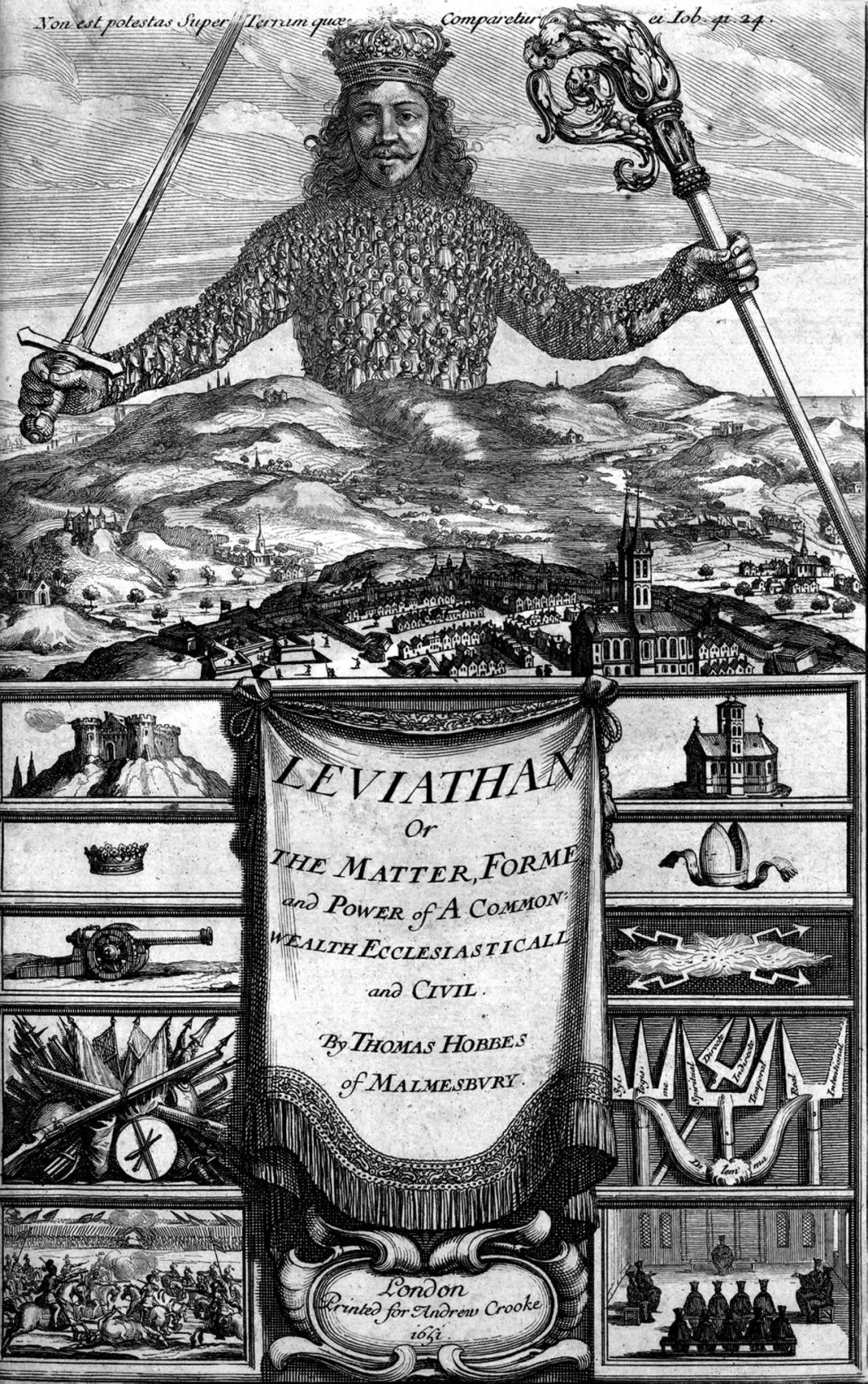

霍布斯的哲學體系,按照他自己的意見,主要由三個部分組成,這就是《論物體》(自然哲學)、《論人》(道德哲學)和《論公民》(政治哲學)。1668年,霍布斯在阿姆斯特丹出版的《哲學著作集》的第一部分就是由這樣三本著作組成的。這也就是我們通常所說的霍布斯的哲學“三部曲”。

▲ 1668年版Opera Philosophica扉頁

就這三部著作寫作的順序看,《論公民》最早,《論物體》其次,《論人》最後。《論公民》,作爲專門討論霍布斯“服從”學說的著作,其源頭可以一直上溯到1640年,甚至更早些時候。

關於《論物體》在霍布斯哲學體系中的基礎地位和邏輯在先地位,霍布斯本人在《論物體》的“作者的致讀者書”中曾有過明白無誤的說明。他寫道:

我們沉思的次序應當是:理性、定義、空間、星辰、感覺性質、人;而當人長大之後,便是服從命令。

如前所述,霍布斯這段話中的理性、定義、空間、星辰和感覺性質,不是別的,正是《論物體》所討論的內容,至於人和服從命令一如霍布斯隨後所說,分別是《論人》和《論公民》所討論的內容,這就明白無誤地昭示了《論物體》與《論人》和《論公民》之間的邏輯關係,昭示了《論物體》在其整個哲學體系中的基礎地位和邏輯在先地位。正如倘若不理解理性和定義,我們便無從恰當地理解和闡述空間、星辰和感覺性質一樣,我們倘若不理解《論物體》,我們便無從理解和闡述人的本性和服從學說,無從理解《論人》和《論公民》。因爲既然人無非是具有理性能力、能夠思維的物體,而國家又無非是一種人造的物體,則我們倘若不理解物體,自然也就難以理解人,從而也就難以理解作爲人造物體的國家。

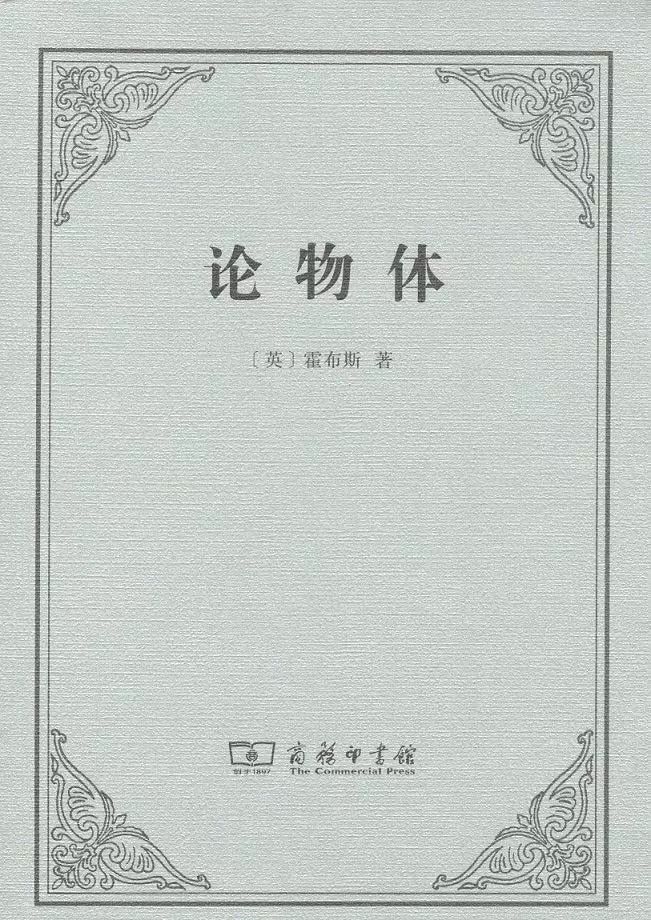

《論物體》在霍布斯整個哲學體系中的基礎地位和邏輯在先地位即使從《利維坦》這部著作的內容中,我們也可以窺見其端倪。如所周知,《利維坦》含四個部分,其中第一部分“論人類”,第二部分“論國家”,第三部分“論基督教體系的國家”,第四部分“論黑暗的王國”。如果說其中第二至第四部分是本著主體的話,第一部分無疑是本著的序言和前奏。但在第一部分裏,霍布斯究竟講了些什麼內容呢?簡言之,主要地就是《論物體》和《論人》中所講的內容。因爲如果說這一部分中的第一至九章着重闡述的是後來出版的《論物體》中的內容的話,則這一部分中後面7章(即第10—16章)主要講的便是後來出版的《論人》中的內容。這就是說,即使在《利維坦》中也潛在地存在着一個從自然哲學到道德哲學再到政治哲學(或公民哲學)的邏輯序列,亦即潛在地存在有一個從《論物體》到《論人》再到《論公民》的邏輯序列。《論物體》中的有關自然哲學思想不僅構成《利維坦》的理論前提,而且也貫徹到《利維坦》的各個部分之中。例如,《利維坦》第四部分“論黑暗的王國”裏就蘊含有霍布斯的自然哲學思想和一般哲學思想。該部分總共含四章,其中兩章,即第45章和第46章,主要討論的就是《論物體》中所闡述的自然哲學思想和一般哲學思想。例如,霍布斯在第45章“論外邦人的魔鬼學及其他宗教殘餘”中,就着力闡述了他的感覺學說;在第46章“空虛的哲學和神怪的傳說所造成的黑暗”中,霍布斯不僅闡釋了他的哲學概念、物體概念和幾何學方法,宣稱“哲學就是根據任何事物的發生方式推論其性質,或是根據其性質推論其某種可能的發生方式而獲得的知識”,“世界是物體,具有量綱,也就是具有長、廣、厚”,“幾何學是自然科學之母”等,並且以此爲根據,批判了種種“空虛的哲學和神怪的傳說”,尤其是批判了這些哲學和神學所宣揚的“抽象本質和實質形式”。由此看來,《論物體》各篇的內容及其對“經院神學”和“形而上學的恩浦薩”的批判顯然與此一脈相承。而這正表明,霍布斯哲學的三部曲並不是孤立的,而是相互滲透、相互貫穿、三位一體的。而在這種三位一體的結構中,《論物體》無疑扮演着基石和邏輯在先的角色。

《論物體》在霍布斯整個哲學體系中所扮演的基石和邏輯在先的角色即使在《論物體》著作本身中也有顯著的體現。除我們在前面已經多次提及的霍布斯在《致讀者書》中所闡述的從《論物體》到《論人》再到《論公民》的他的整個哲學體系的“沉思的次序”外,即使在《論物體》的正文中,霍布斯也反覆表達了這一意向。誠然,《論物體》主要闡述的是他的自然哲學思想,但它同時也承擔了爲《論人》和《論公民》提供理論基礎的使命。首先,在闡述“哲學的效用”時,霍布斯雖然特別強調了“自然哲學和幾何學的效用”,但它同時卻又以更大的篇幅闡述了“道德哲學和公民哲學的效用”,指出:“要估價道德哲學和公民哲學的效用,與其說靠的是我們因知道這些科學獲得的利益,倒不如說靠的是我們由不知道這些科學而蒙受的災難”,並且得出結論說:“每一種類的哲學都具有同樣的效用”。其次,在闡述“哲學的部分”時,霍布斯明確地提出了兩類物體和兩類哲學的觀點,斷言:不僅存在有作爲“自然作品”的“自然物體”,而且還存在有“由人們的意志和契約造成的”“國家”,從而哲學也就有“兩個部分”,“分別被稱作自然哲學與公民哲學”。但“通常又把公民哲學分爲兩個部分,一部分研究人們的氣質和生活方式,稱作倫理學;另一部分則注重認識人們的公民責任,稱作政治學”。第三,霍布斯在考察哲學的方法時,不僅考察了自然哲學的方法,還進而考察了“公民哲學與道德哲學的方法”,並且斷言:“當其由感覺進展到原理時,它是分析的;而那些從原理開始的方法,則是綜合的。”霍布斯不僅強調我們應當在物理學之後考察道德哲學和公民哲學,而且還說明了之所以應當如此的理由。這就是道德哲學和公民哲學考察的是“心靈的運動”,而心靈運動的原因“存在於感覺與想象之中,而感覺與想象力乃是物理學默思的對象”。這就把自然哲學(物理學)與道德哲學和公民哲學的邏輯聯繫以及公民哲學和道德哲學對自然哲學的依賴性再清楚不過地昭示出來了。

在霍布斯哲學的當代研究中存在着兩種不同的傾向。大多數學者認爲霍布斯的《論物體》極其重要,我們研究“他的道德哲學和政治哲學必須從研究《論物體》開始,把它作爲其理論體系的邏輯前提”。例如,馬爾海伯(所著《托馬斯·霍布斯或理性的作品》於1984年出版)和扎爾卡(所著《霍布斯的形而上學判定:政治學的條件》於1987年出版)等就持這樣的立場。也有一部分學者,他們雖然沒有將霍布斯的道德哲學和公民哲學與他的自然哲學完全對立起來,但卻不太重視它們同霍布斯的自然哲學或《論物體》的關係。例如,波林在1953年出版的《托馬斯·霍布斯的政治學和哲學》中曾強調霍布斯理論體系的完整性和統一性,但在1980年出版的《霍布斯,神和人》卻強調《論物體》在霍布斯政治哲學中只佔有“很少的位置”。列奧·施特勞斯在其《霍布斯的政治哲學》中甚至宣稱,霍布斯的“政治哲學的真正基礎”不是“近代科學”或他的《論物體》,而是他早年形成的“人生觀”。根據我們的上述考察,斯特勞斯所持的這樣一種比較極端的觀點似乎既有悖於霍布斯的初衷,也與客觀事實相左,值得商榷。

《論物體》在西方哲學史上的歷史地位

《論物體》是西方哲學史上一部極其重要的哲學著作。其歷史地位可以從不同角度予以審視。

迄今爲止,在大多數霍布斯研究者看來,霍布斯在西方思想史上的地位主要地是由他的政治哲學,或者說是主要地是由他的《利維坦》奠定的。儘管至今還有人將馬基雅維利視爲“近代政治哲學的創始人”,但大多數學者還是將“近代政治哲學的創始人”的桂冠戴到了霍布斯的頭上。然而,問題在於:霍布斯之所以能夠寫出《利維坦》這部西方近代政治哲學的開山之作,離開了他對基本哲學問題的創造性思考,是斷然不可思議的。換言之,霍布斯之所以能夠成爲17世紀最偉大的政治學家或17世紀最偉大的政治學家之一,從學理上看,或者從治學的角度看,首先是因爲他是17世紀最偉大的哲學家之一。否則,他的公民哲學或政治哲學是斷然達不到現在這樣一種廣度和深度,具有現在這樣的開創性。正因爲如此,我們若想對霍布斯的道德哲學或政治哲學有一種全面深入和透徹的理解,我們就必須對他的自然哲學或一般哲學原理有一種全面深入和透徹的理解,我們要想讀懂霍布斯的《利維坦》及其他一些著作,我們首先就必須讀懂《論物體》。幫助讀者全面深入透徹地理解《論物體》,從而全面深入透徹地理解霍布斯的《利維坦》及其他一些著作,正是我們翻譯《論物體》的初衷之一。

▲《利維坦》卷首插圖

然而,《論物體》的學術價值和理論意義不僅在於它爲《利維坦》提供了理論支撐,即使這部著作本身也有其獨立的非凡的學術價值和理論意義。從西方哲學的發展歷程看,西方哲學大體經歷了一個從素樸性到機械性的發展過程。古代哲學顯然都具有這樣那樣的素樸性。這種素樸性是由人們尚未進步到對自然界進行科學的解剖而只能滿足於對世界進行宏觀的觀察這樣一種狀況決定的。至16—17世紀,機械性成了當時科學理論和哲學理論的普通特徵。不僅伽利略和霍布斯的科學理論和哲學理論具有明顯的機械性,而且其他的科學家和哲學家,如牛頓、笛卡爾、斯賓諾莎等也都具有程度不同的機械性。相形之下,霍布斯的機械性不過更爲徹底也更加系統而已。可以說,在西方所有的哲學家中,沒有一個像霍布斯這樣簡單地將世界上包括人和國家在內的所有的事物都無情地歸結爲冷冰冰的數字,宣佈爲機械運動的產物,從而如此充分地體現出近代思維的機械性原則。

黑格爾在談到哲學的時代性時曾經深刻地指出:

一如在思想的邏輯系統裏,每一思想的形態有它獨自有效準的地位,並且通過進一步向前的發展而被貶降爲服從的環節,同樣每一個哲學在全部過程裏是一特殊的發展階段,有它一定的地位,在這地位上有它的真實意義和價值。必須依照這樣的規定去認識它的特殊性格,必須承認它的地位,對於它纔有正確合理的處理。

對於霍布斯的自然哲學或《論物體》,我們也應當作如是觀。一如他的公民哲學或政治哲學是他那個時代的公民哲學或政治哲學,霍布斯的自然哲學或一般哲學也是他那個時代的自然哲學或一般哲學。儘管他的自然哲學或一般哲學具有這樣那樣的片面性和侷限性,但它所具有的這樣一種片面性和侷限性正是他那個時代理論思維的片面性和侷限性的典型反映,而這又正好說明了它就是那個時代的哲學。至少對於17世紀的西方近代哲學來說,霍布斯的哲學是最具典型意義的哲學形態。儘管霍布斯哲學的機械論性質逐漸爲後世的哲學所清除,但霍布斯的機械論哲學在西方哲學的這一歷史階段依然有並且將永遠有它的“地位”、“真實意義和價值”。如果有誰想全面透徹地瞭解16—17世紀的西方哲學,他就不能不閱讀霍布斯的著作,尤其不能不閱讀霍布斯的《論物體》。《論物體》在西方哲學史上所享有的這樣一種特殊的地位是任何一部其他著作都難以取代的。

當然,我們說霍布斯的《論物體》全面和典型地體現了西方早期近代思維的機械性質,這並不意味着其中沒有任何辯證意味。事實上,儘管霍布斯的《論物體》從總體上看明顯不過地具有機械論性質,但這並不妨礙它在個別細節問題上依然閃爍出辯證的光輝。例如,該著較爲詳盡闡述的“努力”概念就包含有一定的辯證法思想,不僅催生了萊布尼茨的“力本論”思想,而且還催生了狄德羅的“活動的力”的思想。再如,霍布斯在批判笛卡爾將時間理解爲“思想方式”的基礎上闡述的時間與物體的運動密不可分的觀點,也同樣蘊含有某種辯證法思想。所有這些,都是需要讀者在閱讀《論物體》時認真揣摩體會的。

霍布斯所在的時代是一個偉大的時代,一個推陳出新的時代,是一個“需要巨人而且產生了巨人”的時代。霍布斯作爲一個哲學家,就是一個應運而生的爲這一時代所需要的“巨人”。他勇敢地擔負起其所在時代賦予他的歷史責任,不僅使其成爲近代政治哲學的創始人,而且也使其成爲近代自然哲學的全面系統的代言人。而構成其哲學豐碑基座的東西無他,正是他的《論物體》。

【本文爲《論物體》譯者序言,有刪略】

《論物體》

[英] 霍布斯 著

段德智 譯

商務印書館學術中心下設哲社、文史、政法和經管四個編輯室及威科項目組,主要承擔文史哲及社會科學領域學術著作的編輯出版工作。出版物包括以《漢譯世界學術名著叢書》《中華現代學術名著叢書》《中華當代學術輯要》、“大師文集”等爲代表的多種學術譯介和學術原創著作。