交通出行行爲與職住動態關係研究獲進展

職住動態關係與居民通勤行爲、城市空間結構息息相關。職住動態關係是地理學、經濟學、社會學等學科長期關注的研究熱點,也是當前超大城市精細化管理、城市規劃的關鍵問題之一。雖然城市交通研究已經廣泛運用交通大數據,但是以往的研究仍然均侷限在短期觀測、整體研究的角度,忽略了縱向分析、分羣體研究、挖掘社會經濟內涵的重要性。中國科學院地理科學與資源研究所王姣娥、黃潔,與悉尼大學、香港大學、北京交通大學合作者運用2011-2017年北京市地鐵刷卡數據,提出了基於個人職住動態關係的通勤行爲研究體系,發現交通出行行爲與職住動態關係的一系列規律,研究成果發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

論文的主要發現如下:

提出通勤時間的45分鐘定律:若地鐵內通勤時間小於45分鐘,居民傾向於延長通勤時間進而獲取更好的就業機會或者居住環境;若地鐵內通勤時間大於45分鐘,即超過了可忍受通勤的閾值,居民搬遷職住地時會以縮短通勤時間爲目標之一。45分鐘定律在7年21個模型中得到了驗證。

發現職住動態變化規律:(1)運用社會學生命歷程(life-course events)理論,發現城市居民職住搬遷概率在短期內會逐漸降低;長期觀測則出現週期性波動。(2)對於地鐵通勤者的波動週期爲四年。(3)居住地搬遷和工作地變化的相互影響作用只集中在一年內。這一規律在2011-2017年的模型中均得到了驗證。

構建個人通勤鏈的研究體系與方法。採用2011-2017年連續七年北京市地鐵刷卡數據,追蹤居民長期的個人通勤鏈和職住地變化動態特徵。研究發現了四類人羣:安居樂業者(stayer),遷居者(home mover),跳槽者(job hopper),升職定居者(switcher)。

剖析四類人羣通勤時間與住房成本的均衡博弈過程。構建線性單中心城市模型,刻畫了人羣的社會經濟概況(socioeconomic profile):安居樂業者屬於有固定居住地和穩定工作的中高收入人羣;遷居者擁有穩定的工作,從內城租戶轉變爲城區內買房者;升職定居者的職住格局逐步演化,與安居樂業者類似,屬於城市的上升階層;跳槽者忍受日常長時間通勤,聚集在近郊住房成本低廉的區域,工作不穩定,屬於中低收入人羣。

該研究獲得中科院A類戰略性先導科技專項“地球大數據科學工程、國家自然科學基金優青項目、國家自然科學青年基金項目的資助。

論文信息: Jie Huang, David Levinson, Jiaoe Wang, Jiangping Zhou, and Zi-jia Wang. 2018. Tracking job and housing dynamics with smartcard data. PNAS.

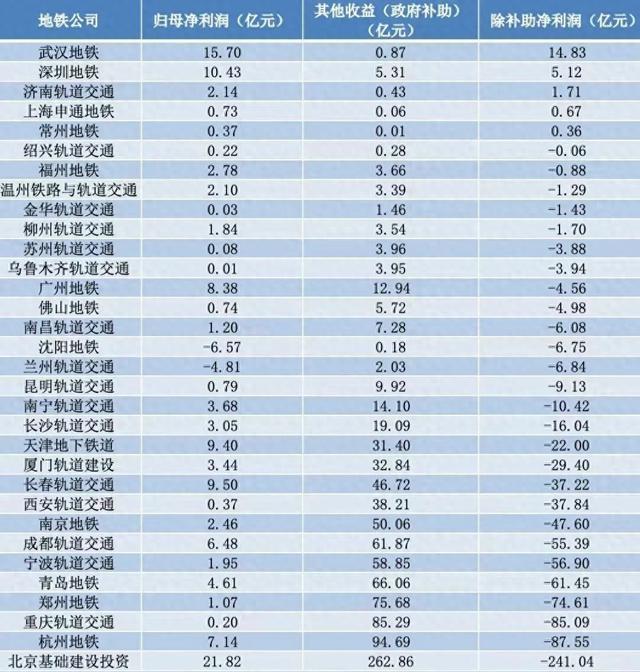

A. 地鐵通勤人羣分類;B. 地鐵內通勤時間;C. 住房成本和出行時間的博弈關係;D. 職住狀態轉換圖

來源:中國科學院地理科學與資源研究所

溫馨提示:近期,微信公衆號信息流改版。每個用戶可以設置 常讀訂閱號,這些訂閱號將以大卡片的形式展示。因此,如果不想錯過“中科院之聲”的文章,你一定要進行以下操作:進入“中科院之聲”公衆號 → 點擊右上角的 ··· 菜單 → 選擇「設爲星標」