碑帖融合—趙之謙、沈曾植、陸維釗書法之比較

清代的碑學實踐,並非是平白無故的復古。由於康熙、雍正以來以趙孟頫、董其昌爲尚,加之科舉施以“館閣體”,書風日趨衰落。清代文字獄之殘酷,迫使許多學者究心於小學等無關宏指的領域。對古文字的興趣,勢必導引出對古書法的熱衷。而清代以來出土碑石漸多,又爲一些學者書家提供了不少新鮮的材料。與正統的帖學書風相比,碑石文字之質樸自然頓覺清新可愛。故自清中葉始,書家們對篆、隸、正書的興趣不亞於對閣帖的熱愛。而碑學之興,也正是以雄厚博大彌補閣帖書風的靡弱,誠如康有爲所言:“碑學之興,乘帖學之壞,亦因金石學之大盛也。”[1]所以碑學看似復古,實則是振興。

碑學除了以碑刻之源流、體制、拓本、文字爲學科者外,另一指則爲相對於帖學書法的書派。碑派書法又往往只指後世書家以隋唐以前的碑刻爲參照的書法風氣,這是觀念的約定俗成。由於唐以前行草書不入碑,故碑體一般只爲篆、隸、楷三體,間有古隸、隸楷等過渡字體。而篆書多爲青銅器銘文,故後世所言之碑派,實際上包括了書寫金文的書法作品。

碑因歷史的限定,沒有行草書。但這並不是說,碑派書家們不在行草書上作努力。實際上,凡以碑體擅長的書家,無不在行草書上同樣有所成就,而且,以能以碑體寫行草爲能事。如乾嘉年間的鄧石如、龔睛皋、伊秉綬、陳鴻壽,嘉道年間的何紹基,道光、光緒年間的楊峴、張裕釗、趙之謙等等。他們有的從隸碑出而爲行草,有的則從北碑出,而又能在碑派的大氣候下結出自己的風格。

碑,原本並不指文字,而是指豎立的石牌,或有置於墓地爲墓碑,或是作爲紀錄功德盛事的一個標誌。而碑上往往刻記有文字,曰碑文。因樹碑以立傳,故凡草率字體一般不能志用,惟正大、嚴整、肅穆、規矩的字體,才習慣地被作爲碑體。

由碑體之正、嚴、大、重而爲行草書,這是一個艱難的探索。

我們都清楚,凝重難以跌宕,正大難以飄逸,反之,流轉的線條要得重而澀,同樣困難。而行草書性動,其在空間上起伏的變化大,故用碑體(篆、隸、楷)化出,不僅在造型上需動腦筋,在用筆上也需用特殊的方法。若一味沿用寫篆、隸、楷書的用筆法,則行草書抑或只能如篆隸楷書一樣簡單排列,難及空間形式的變化;若以寫帖的用筆法寫碑體行草,則原本碑之篆隸古意定難兌現。

清代中期的碑學書家們都在作着種種努力。鄧石如行草用筆澀重,如《海爲龍世界、天是鶴家鄉》聯,字形變化也大,但結字上存留碑體古意則少;龔睛皋《羲之俗書趁姿媚……》行草立軸碑意重,既得線之凝澀,又及字形變化,且留與動交相呼應,堪爲上品,但如《升庵尺牘八條屏》之類,結字樸素有之,用筆則嫌粗糙而單薄;伊秉綬以其隸法寫行草,但體態及環轉的動作未免單一,不及奇崛;陳鴻壽隸書極佳,行草則碑意較少;何紹基以顏字爲框架,間以《張遷碑》等筆意,行草書鬱勃飄逸,但偶見抖動代澀筆,白璧之瑕;楊峴行草以碑體寫出,但凝重尚不足;張廉卿強調魏碑的關節頓折,行如楷,不及變化……

清代的碑派書家,雖最終將視線停留在碑上,但早期大多受閣帖浸淫。他們之能將碑體寫活,也在一定程度上得力於對帖的使轉的把握,故我們稱爲的碑派書家,實際上多數是碑帖兼融的書家,只不過各自皆有所側重而已。

帖,本是指將古人或時代大家的墨跡翻刻於木或石上拓將出來的學書範本,後專指與碑相對的書法作品,包括墨跡本。魏晉以來,書法大致有雄厚、樸拙與雅緻、細膩之分流,或稱南北書派,以碑之雄奇正大爲北派,以帖之秀逸工緻爲南派。雖今天看來南北分派有些絕對,南也有古穆渾厚者,北也有清雅細膩者,但碑與帖分別代表雄古與雅逸卻爲大家所認同(儘管碑中也仍有雅緻者,帖中也不少雄奇者)。

帖多爲行草書,故流轉跌宕爲帖之長。儘管一些碑學家對帖學多有微詞,但帖自有碑之未及處。從某種意義上講,碑之長正是帖之短,帖之長又是碑之短。故凡一味崇碑,或一味崇帖,都極有可能走向偏執。

故碑帖之融合,爲帖學式微、碑學中興以後,尤其是近現代以來書家學者們對碑帖反思的結果,也是繼碑學之後書法發展的必然趨勢。

我們茲選擇近現代在碑帖融合的實踐中卓有成就的書家趙之謙、沈曾植、陸維釗作一比較分析。

一、根基碑帖,取法乎上

趙之謙比陸維釗早大半個世紀,一爲19世紀之人,一爲20世紀之人,沈曾植則介在兩個世紀之間。趙氏故世於1884年,陸氏出生於1899年,兩人無緣有相識的可能。沈曾植則只比趙之謙晚一輩。趙、沈生活在清代晚期,時碑學已中興,前後及同時代有何紹基、楊峴、張裕釗、楊守敬、康有爲等碑派大家。陸維釗謝世於書法熱振興之前,其所經歷之世,正是中國最動盪的時期之一。從書法史的角度講,近現代一方面承繼清代碑學,另一方面也有復歸帖學者,但也有不少則熱衷於碑帖融合,或帖性碑體,或碑性帖體。比起晚清書家,陸維釗等現代書家在碑帖融合的程度上或可能更深刻。

趙之謙早年從帖學。其曾自述:“……然少時就傅,則受教村學究,仿上大人;盛壯,志科第,便致力太史筆、狀元策,烏熟勻圓。”[2]可見閣帖、“館閣體”對其年輕時代的影響。從其所遺書跡看,在崇尚碑學之前,趙學習顏書,且能自成風格。不過,其學顏彷彿以何書爲中介其書透出的舒雅之氣,更多的得自何紹基。何紹基寫顏,在結字上增加了溫和感,用筆則以顫澀法出之,故不及顏書雄強,但柔性似更過甚。趙之謙稿草極似何紹基,大字則去其澀意,線性溫雅自然,而雄渾之氣不足。對溫雅的追求,似乎註定趙之謙往後寫碑的基調,康有爲斥之爲“氣體靡弱”。

康有爲爲碑學家,然其眼識偏執,多崇碑之磅薄渾實,而抑帖之清和婉暢。以“氣體靡弱”喻趙書,有言中之處,也有未及之處。言中處在於趙書比於古碑,確見相對“靡弱”,不及處在於趙書比之以閣帖爲尚者,則仍顯剛強。

趙之謙篆隸真草四體皆精。篆學鄧石如,也多得清麗之氣。隸以《史晨碑》、《封龍山碑》、《孔廟碑》、《華山廟碑》等爲宗,又能以魏碑中如《鄭文公碑》等圓筆法爲之,故輕鬆閒適。楷書得《龍門造像》方筆法,而結字又融入其隸意,格調同樣爲清俊。行書從碑出,因流轉速度的需要,用筆反而見渾實。趙書各體用筆的精緻及氣局的舒雅與一般的碑派書家有所不同,從這點也可看出趙之謙對於帖學在一定程度上的接受與應用,即將帖的精緻用於篆隸楷書,而不是以粗糙的方法。

碑之古意固非以精緻所能替代,但精緻卻是碑帖融合所必備的法則。

沈曾植對於碑的吸收,有與趙之謙相似的一面,即從《龍門造像》等刻石中汲取方筆法。而其結體之奇,讓人一眼看出得自漢魏六朝碑刻。其所臨二爨,從正體書的角度講,比趙氏奇質,古意更重。作爲光緒進士,其受閣帖的影響又與趙之謙無異,但影響時間之長,則比趙氏過甚。王蘧常《沈寐叟年譜》記:“初,公精帖學。”從《寐叟題跋》中也可看出,沈氏於帖學浸淫時間之長、之深。《霎嶽樓筆談》記“早歲欲仿山谷,故心與手忤,往往怒張橫決,不能得勢。中擬太傅,漸有入處。”[3]而50歲以後所作《花間集跋》、《越州祕閣續帖跋》等手跡有明顯的山谷、率更風氣。60歲後作《伊川擊壤集跋》、《曹恪碑跋》等又滲入米書。故實際上,寐叟之成於碑學,已在晚年。但無疑,前期帖學的墊基使其學碑如虎添翼,也註定其晚年書風之不同於康有爲等,而走的碑帖融合之路。

沈曾植學碑,乃是與好友康南海等互爲影響的。《康有爲年譜》載:“沈子培勸勿言國事,宜以金石陶遣。時徙館之汗漫舫,老樹蔽天,日以讀碑爲事,今觀京師藏家之金石,凡數千種。自光緒十三年以前事。略盡睹矣。擬著一金石書。以人多爲之。乃續包慎伯爲《廣藝舟雙楫》焉。”[4]可見兩家對於碑學的共同愛好。康氏著《廣藝舟雙楫》時期,沈曾植的書風仍在帖學之中。沈氏既在觀念上重碑已早,何以實踐上則在晚年?大概與其對帖的同樣嗜好及知學碑當以帖爲基礎有關。王蘧常《憶沈寐叟師》曰:“先生晚年自行變法,冶碑帖於一爐,又取明黃道周、倪鴻寶兩家筆法,參分隸而加以變化。”[5]也就是說,在碑化之前,沈曾植還對黃、倪兩家作過探究。黃道周結字清奇雅緻,倪元璐則線質凝澀,實際上與碑之格調相近。以此兩家作過渡,學碑自然順手。《海日樓札叢》記寐叟學碑有《禮器碑》、《夏承碑》、《校官碑》等,《寐叟題跋》也記有《石門頌》、《禮器碑》、《校官碑》、《景君碑》等,而其學南北朝碑石,當又不在少數。

對於趙、沈兩家,作爲後輩的陸維釗,自然是欽佩有餘的,而其走碑帖兼融之路,無疑也受過前人觀念與實踐的影響。而從所涉及面之廣、風格之獨特兩方面綜合看,陸氏似更具有強烈的創造欲與表現欲。

陸維釗的篆書極具個性。雖皆從籀篆出,但形體用筆都融隸法(如《石門頌》等),世稱扁篆。蜾扁雖爲古書體,但已不傳世,世人不知以爲何物。故陸維釗所作,已屬新創。其隸根基漢碑,得博大氣象,用筆又承篆意,多勁實。楷書以晉、南北朝爲尚,於《爨寶子碑》、《張猛龍碑》、《爨龍顏碑》得力尤多。行草書一方面由碑而出,另一方面又沉浸於帖學之中,其所臨《蘭亭敘》、《聖教序》,骨質緊密,氣局溫和。通常所作行草,往往在承傳骨質、大氣的同時也有清麗的間入。(待續)

作者:白砥(中國美院教授、博士生導師)

註釋:

[1] 康有爲《廣藝舟雙楫》、《歷代書法論文選》

第755頁。

[2] 趙之謙《章安雜說》第4頁。

[3] 馬宗霍《霎嶽樓筆談》。

[4]《康有爲年譜》。

[5] 王蘧常《憶沈寐叟師》,《書法》1985年第4期。

(接上文)

二、碑帖融合既存共性,又各有表現

清代以來,擅四體書者漸多,但四體卓然自成一派,且格調高古者,仍爲極少數。趙之謙四體皆精,惟行草書最具風格。沈曾植較少篆書作品,楷書、行書獨長,但皆以隸法出之。陸維釗四體風格均顯,而各體之中又多變化(如篆有鐘鼎、扁篆等)。故就總體而言,陸維釗的創造性最強。

我們知道,由篆而隸,由隸而草或正,是一脈相承的,期間沒有哪一位書家能獨創出與前後上下格格不入的字體或式樣。南北朝之前各書體,古法森嚴,質樸自然,此誠碑之精華所在。故凡習篆隸者或許目的並不真正在篆隸的形態,而在於得古意。而從篆隸處汲得古意,再施之以楷書、行草之中,則楷、行、草也皆能古意盎然。此也是碑學的目的所在。

從趙、沈、陸三家的實踐中,我們看得很清楚,他們都是由篆、隸、南北朝楷書入行草的,這注定了他們的行草書有很濃重的碑意。從趙、陸兩家篆隸書的格調而言,趙書偏於清麗,陸書偏於堅質渾實,但他們的行草或行楷卻多能補篆隸書之不足,這大概是融入了行草書的本性使然。趙書《梅花庵詩屏》堪稱其代表作,因行草空間章法參差的需要改變了原本篆隸楷書的定式,使之變爲清奇而樸素。陸書行楷《臨〈爨龍顏碑〉》、《雲峯山意》、行書《〈石門銘〉句》等則在堅質渾實的基礎上又得清奇樸素,尤《〈石門銘〉句》最爲出色。沈曾植“滲分隸而加以變化”,[6]自謂對《校官碑》最喜愛,“以爲漢季篆隸溝通,《國山》、《天發》之先河也。”[7]又云:“《校官碑》結字用筆、沉鬱雄宕,北通《夏承》,南開《天發》。”[8]其衰年之作,如《七律》(“中郎派別……”)、《贈力農仁兄詩軸》等,隸、楷、行、草之意俱在,結字章法,自然奇古,用筆則方筆翻轉,碑帖之意濃厚。故我們言此三家爲碑帖融合大家,正在於他們能以碑法寫行草,或反過來以行草法寫篆隸(此陸維釗更擅長)。

我們茲從對三家代表作的具體分析中,剖析其各自碑帖融合的方法與特點。

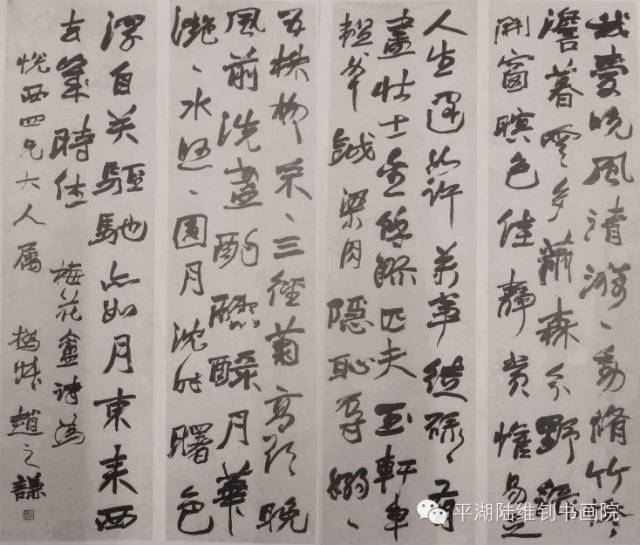

1. 趙之謙《梅花庵詩屏》

圖一梅花庵詩屏

此作爲四條屏(圖一),每條三行,章法不見行距,爲參雜式。字與字之間很少連帶,而以字勢貫氣,左右相間。蓋以字形欹側之勢貫氣而非連帶,爲碑派書家的拿手本領。這是從奇崛一路碑風中汲取的對結字美的領悟。但點畫之間的承帶讓我們看出趙之謙的帖學功底,其使轉堅勁之中見柔婉,絲毫不見寫碑書家易致的生搬硬套。這種婉轉自如的本領,同時得益於其篆隸書形態的環轉。康有爲所謂“氣體靡弱”,筆者認爲正是這柔婉(所謂“靡弱”之處)使其行草得憂鬱而雄厚之質。

篆書的環轉,爲篆之本性。但在清人篆作中,不少書家在原本的基礎上又增加了一些轉繞的動作。趙之謙《即事已可說,賞心能自怡》五言篆聯等,這種環繞愈見明顯,甚至具有了裝飾性。從篆書本身說,裝飾性只是一種外在美,但因其而生的用筆環繞的本領卻極有益於行草書的使轉。《梅花庵詩屏》使轉有方折也多圓轉,方折得自於其魏碑楷書,圓轉則或從篆之婉通而來。這也是趙書行草使轉多柔婉而少激厲的原因所在。

此作字形多扁。形扁爲隸變後八分書的基本特徵,南北朝碑楷從隸變而來,故也多呈扁。儘管此作轉帶已爲行草,但隸、魏楷的基型仍清晰可見。如“愛”上半部、“清”右半部及“澹”、“暮”、“蕭”等等,“雲”上部雖形體連帶,但隸意極濃……而結字之奇,更衝破了其單純的篆、隸、楷書的定式,而得擺宕之姿。是故篆、隸、楷書要得擺宕,非易事,趙書亦只在行草書中才發揮出來,這當然還因行草書性活,字形伸縮性大,點畫多可省簡連帶的緣故。

由於以篆隸魏碑法寫行草,橫向的字勢及點畫的嚴實使運筆不可能如草書般跌宕,故其章法只能依靠字與字之間的結構呼應,偶有連帶。結構呼應以字形、字勢的對比承接爲主。如首行“我”字形爲扁,“愛”爲長,“我”勢中向右,“愛”下部側向左,“晚”又轉向右;左右行字與字之間多行參插,以使行距不顯。

字形的大小、長扁等及字勢正側對比,是碑帖融合最佳的章法選擇。它註定碑派書法的奇崛效果。這一點,我們同時可在沈曾植、陸維釗等大家作品中體察到。反之,如施之平實的結字法,如康有爲,每字字勢幾乎平衡,其章法亦便難有奇意。

此作點畫使轉的婉通,在取法於篆的同時取法於帖學。因刻帖多重用筆的提按變化,線條圓轉或中段往往只是兩端變化的中間過程,一般多順勢而過,不作過多停留。趙書此作的圓轉則從不虛過,中段豐富,以使點畫兩端用筆多不明顯,但細細體味,動作與過程俱在。其在外形上始終比較緩和,毫無急促之感,而且點到爲止,不作過多的纏接。故趙之滲帖,只是間接地吸收,更多的仍爲碑意。這種因連帶需要而對其隸楷用筆作一定程度改變的作法,反使此作得自然天質。如果說趙書篆、隸、楷書因結字的一式而難免有俗意的話,行草書則因字形變化的奇特及用筆的不規則化而更多的地具有樸素而雅逸的風韻氣概,這是趙之謙眼力、修養、碑帖功底及創造能力在行草書創作中的完美體現。

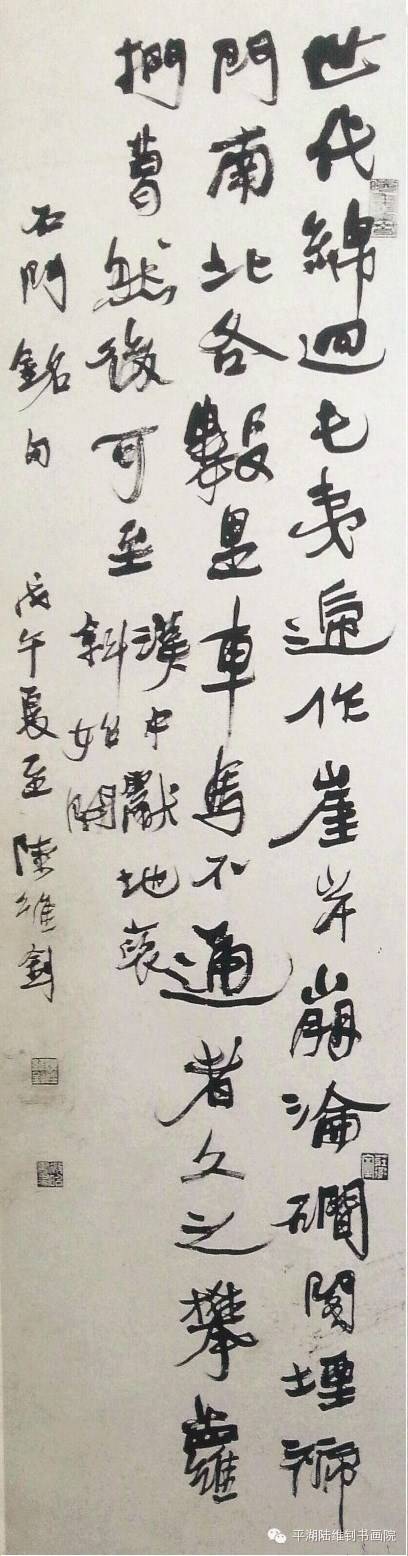

2. 沈曾植《贈力農仁兄詩軸》

趙之謙在魏楷中多用方筆,行草書中也偶用之。而沈曾植對於方筆的嗜好,比趙之謙有過之而無不及。

圖二贈力農仁兄詩軸

方筆,是書法用筆的一種,即以筆鋒側切,鋪毫力行。在碑刻中,因用刀的關係,方筆之“方”的意味更重,以致後來以爲方筆始自碑刻。方筆固非一定始於碑刻,但沈氏的方筆,卻多少與碑刻有關。沙孟海先生嘗曰:“(沈曾植)專用方筆,翻覆盤旋,如游龍舞鳳,奇趣橫生。”[9]沈氏對於方筆的吸收,能直接用在行草書中,而且用得活靈活現。

《贈力農仁兄詩軸》(圖二),可謂沈氏書作中“方筆翻轉”,最典型之作。沈氏的方筆,由於處於動態結構中,往往在運筆時出現與側鋒或中鋒交相轉換的狀態之中。如“雲”寶蓋頭點與鉤、“分”字右點、“宿”寶蓋頭鉤畫等爲較明顯的方而側;“到”、“青”、“看”、“無”、“隔”、“水”等字則多方而中。不過,即使是方而側,在沈曾植那裏,同樣具有極強的力感,從這一點中,我們可以感知沈氏對碑刻方筆的體會之深。

由於方筆翻轉能力的高超,其對於結構的適應範圍亦便寬廣。沈氏此作中,有些結構用隸法,如“近”、“入”等;有些用楷法,如“太”、“天”、“都”、“山”、“隅”、“白”、“雲”、“合”、“中”、“宿”等;有些介於兩者之間,往往橫畫、捺腳等用隸意,其它點畫則從楷法出,如“隔”字,“阝”旁與右上部均爲楷而行,右下則用隸意草化。可見章草筆意在沈氏行草中所佔的份量。也因爲方筆翻轉能力的高超,其點畫之間的承帶更多地具有帖意(如“回”字的牽絲),但線質及字形之奇大多又見出碑味。碑與帖的交融與轉換,因其用筆而協調。

3. 陸維釗《〈石門銘〉句》康有爲對《石門銘》頗爲推崇,其書吸收《石門銘》字形筆意尤多,但康氏用筆時見渾濁,清氣不足。陸維釗對《石門銘》也頗爲中意,其嘗自言:“《三闕》、《石門銘》、《天發神讖》、《石門頌》,餘書自以爲得力於此四碑。”[10]對於《石門銘》,大凡碑家均喜愛之。

《石門頌》爲隸書,《石門銘》爲楷書,兩刻雖字體不一,但面貌似若同宗,線質、氣韻皆近。陸維釗此作爲錄《石門銘》句,其意自是從中化出無疑,而隱隱然《石門頌》體貌、筆意滲入也多。此作得二刻奇逸的基礎上,也見出帖學的滲入(圖三)。

圖三《石門銘》句

陸維釗比之於趙之謙,碑帖融合的意味更重,此因陸比趙更多地接觸帖學有關。我們在此作中看出其用筆凝重之中的放逸,即多數點畫在結筆處皆出勢,形成鮮活的生命感覺;除卻結字的奇崛及線條的堅質凝練爲碑意外,其點畫之間的承傳映帶似乎完全得自帖學,如“岸”、“磵”、“閣”、“裭”、“北”等等。

陸維釗也偶用方筆。作品中“遞”、“作”、“崖”、“堙”、“裭”、“羅”等字,有的幾乎全用方筆,如“堙”字,有的間用方筆。在陸氏的一些行楷作品中,方筆的意味更重,《雲峯山意》、《臨張猛龍碑》、《臨爨龍顏碑》、《毛澤東詩》等。

通過三家作品分析,我們發現,對於碑帖融合,三家各有側重、各有風格,但也有不少共通點。共通點在於:①由隸、魏碑化出;②各間以方筆;③線質皆凝練(此自是寫碑之長);④使轉皆自如(此爲帖之長);⑤結字皆奇;⑥章法多用參差錯落。所言各有側重:趙之謙字與字之間的關係處理得最理性,用筆不過多連帶,以隨字形之變爲主,結字在奇崛中以悠然爲尚,用隸法多於用魏碑法。沈曾植字形變幻的能力最強,往往一爲楷法,一爲隸法,又突然用草法,或一爲正,又突然用以側,在局部看來可能不和諧,但在整體之中,因前後的呼應則反能協調一致。沈氏間以章草的意味在三家中也最多,在用筆上則方筆最多,其結字姿態性最爲明顯。陸維釗碑身帖性的意味大於前兩家,融合得更自然到位。線質多能將濃遂枯,筆勢映帶牽連見出其對於帖的悟覺決不亞於碑,字與字之間既有用字勢連接,同時也用筆勢映帶,與趙、沈之主要以結字變幻貫氣有所不同。這也註定趙、沈兩家章法以參差爲主,而陸則以行勢加參差。

三、碑帖融合的實質與意義

碑學之功績,在於對帖學衰靡的力挽狂瀾,而且,將書法作爲傳統文化象徵的意義更爲深刻地揭示了出來,它使書法的審美取向上溯到南北朝以前的樸素、古質、雄渾、奇崛。然舉碑學之失,在於抑帖。碑學著作中有許多真知灼見,發前人之未發,但同時也存在偏執觀點。故碑帖融合之理論與實踐,正是得碑學之所得,又能以貼學補,其失,實際上符合傳統審美中的“中和”原則。

早在阮元、包世臣提出碑學主張後不久,劉熙載便對南北分派及褒北貶南的觀點提出異義:“《集古錄》謂'南朝士人,氣尚卑弱,字書工者,率以纖勁清媚爲佳',斯言可以矯枉,而非所以持平。南書固自有高古嚴重者,如陶貞白之流便是,而右軍雄強無論矣。”[11]“《瘞鶴銘》剝蝕已甚,然存字雖少,其舉止歷落,氣體宏逸,令人味之不盡。……《瘞鶴銘》用筆隱通篆意,與後魏鄭道昭書若合一契,此可與究心南北書者共參之。”[12]“'篆尚婉而通',南帖似之;'隸欲精而密',北碑似之。北書以骨勝,南書以韻勝。然北自有北之韻,南自有南之骨也。”[13]因北朝興刻碑,南朝多禁碑,故而有北碑南帖之說。但北碑與南帖,多因形制不同而造成風格各異,而非地域書風的差別。《藝概》又云:“歐陽《集古錄》跋王獻之法帖雲:'所謂法帖者,率皆吊哀、候病、敘暌離、通訊問、施於家人朋友之間,不過數行而已。蓋其初非用意,而逸筆餘興,淋漓揮灑,或妍或醜,百態橫生,使人驟見驚絕,守而視之,其意態愈無窮盡。至於高文大冊,何嘗用此'。案:高文大冊,非碑而何?公之言雖詳於論帖,而重碑之意亦見矣。”[14]北方、南方固因刻碑多少造成書風在一定量上的差異,但強分南北無疑以偏概全。不過,碑與帖,因方法、目的、工序不同而有別,及唐以前行草不入碑皆確爲事實,故後世重碑以張揚大氣也是因帖學之風越趨靡弱而生,不無道理。

與康有爲同時的沈曾植,不僅在實踐上力行碑帖融合,在理論上也極力主張南北相通或四體相融的觀點。《海日樓札叢》載:“陳壽卿言:'有李斯而古篆亡,有中郎而古隸亡,有右軍而書法亡。'此語正與明人'文亡於韓,詩亡於杜,書亡於顏'同。右軍當易以大令。李斯亡篆以簡直、中郎亡隸以波發,陳氏歸咎於行款姿態,有人見存,猶少隔膜。金文曷嘗無行款姿態耶?”[15]李斯之亡篆,在於去除了籀篆古意,成爲一式;蔡中郎將隸法固定在波磔之中,古隸醇厚朴素之意亦便不復存在;右軍廢章草法而爲今草,書法的原味已經變更,而成新體。這也便是“古質而今妍”的歷史記實。沈曾植將陳壽卿語引出,正是對書法發展的反思與憂慮。由於其美的外化與定則,與中國文化之玄深相契合的本質則越來越退化。此正與社會、文明的發展一樣,在日益科學化的今天,人作爲自身的本質逐漸爲理式所替代。有鑑於此,沈曾植提出了“行楷隸篆通變”的理論。《海日樓札叢》曰:楷之生動,多取於行。篆之生動,多取於隸。隸者,篆之行也。篆參隸勢而姿生,隸參楷姿而姿生,此通乎今以爲變也。篆參籀勢而質古,隸參篆勢而質古,此通乎古以爲變也。故夫物相雜而文生,物相兼而數賾。[16]

和實生物,這是中和美的傳統。四體相雜,或數體相雜,融各體之長於一爐,五味俱有而出於一式,這纔是書法的至美所在。

安吳包世臣提出過著名的“中實”說,所謂“豐而不怯,實而不空”者是。沈氏“心儀'中畫圓滿'之義”,[17]認爲“惟小篆與古隸,可極中滿能事”,[18]而“八分勢在波發,纖濃輕重,左右不能無偏勝,證以漢末諸碑可見。故'中畫蓄力'雖爲書家祕密,非中郎、鍾、衛法也。”[19]“'篆畫中實,分畫中虛','中實'莫崇於周宣,而斯相沿其流爲櫛針。'中虛'造端於史《章》,而中郎極其姿于波發。右軍中近實,大令中近虛。”[20]可見,中實乃篆與古隸之長,也是古意生髮之源,而後世多以“兩端出入操縱”(包世臣語)爲美,乃爲妍、俗之始。沈氏又云:右軍筆法點畫簡嚴,不若子敬之狼藉,蓋心儀古隸章法。由此義而引申之,則歐、虞爲楷法之古隸,褚、顏實楷法之八分。[21]

歐、虞雖楷書殷實,但行草卻不及顏古質豐滿,故後人以爲顏草爲右軍書後唯一得古意者(如王澍),顏草法寫如籀法。可見行草也能與篆籀相通。沈氏之見,書無所謂南北,而以能相融爲要。《海日樓札叢》又云:碑碣南北大同,大較於楷法中猶時沿隸法。[22]

可見南北本相同。而不同者,非地域之異,而在於形制之別:“南朝書習,可分三體。書寫爲一體,碑碣爲一體,簡牘爲一體……簡牘爲行草之宗,然行草用於書寫與用於簡牘者,亦自成兩體……”[23] 這與劉熙載觀點相彷彿。其對於《校官碑》、《天發神讖碑》、《爨寶子碑》、《爨龍顏碑》等南碑的肯定與臨寫,即可說明書法風格本不以地域分別的觀念。“世無以北集壓南集者,獨可以北刻壓南刻乎?”盵[24]以上劉熙載、沈曾植兩家言論,已經言出碑帖融合的實質以各自之長補對方之短。從篆隸楷碑中汲取古意,而不失行草書之生動。雖物各有其性,但兼融並蓄,方爲大美,即所謂“物相雜而文生,物相兼而數賾。”

從形式意義上講,碑帖之融合,一方面使線條更具張力,即得碑之渾實古質,另一方面使結字乃至整篇布白具有更多的對比性與耐看性,即在行草之中間以篆隸之拙或在篆隸之中用以行草之靈性,使其具有單體所不能包容的特質。從技巧上講,碑帖融合比單純的寫碑或單純的寫帖更多複雜性與難度,它使用筆、結字等不再單純地用以慣常的方法,而必須達到將各體的特性既突現又中和的目的。事實上,在單純的技法不能適用碑帖融合之時,更能體現以理而法的傳統觀念的重要性與必要性。

近現代的碑帖融合實踐儘管多種多樣,或碑性帖體,或帖性碑體,各以自身之審美取向有所選擇取捨,但凡成功者,皆以中和爲原則,爲根本。當然,由於碑帖融合牽涉到的書體太多,以至不少從事這類探索的書家走入誤區,釀出不和諧的結果來,這自然是眼力、技巧尚不到火候的緣故。

碑帖融合的成功實踐,大大地拓展了書法的表現領地。它一方面是對唯碑主義偏執的中和,另一方面又是對單純帖學或技法主義的撥正。更重要的意義在於,它有力地證明了探索爲書法發展之根本,及以傳統“道統”原則指導探索實踐是成功與發展的保證這一真理。

---------------------

作者:白砥(中國美院教授、博士生導師)

註釋:

[6] 王蘧常《憶沈寐叟師》,《書法》1985年第4期。

[7] 沈曾植《寐叟題跋》,轉引自《書法研究》1990年

第4期第74頁。

[8] 沈曾植《菌閣瑣談》,轉引自《書法研究》1990年

第4期第74頁。

[9] 沙孟海《近三百年的書學》,《沙孟海論書文集》

第52頁,上海書畫出版社,1997年版。

[10]轉引自章祖安《二十世紀書法經典·陸維釗卷序》,

廣東教育出版社、河北教育出版社。

[11]劉熙載《藝概》,《歷代書法論文選》第695頁。

[12]同上。

[13]同上,第697頁。

[14]劉熙載《藝概》,《歷代書法論文選》,第695頁。

[15]沈曾植《海日樓札叢》,《明清書法論文選》

第915頁。

[16]同上,第924頁。

[17]同上。

[18]同上。

[19]同上。

[20]同上,第925頁。

[21]沈曾植《海日樓札叢》,《明清書法論文選》

第918頁。

[22]同上,第919頁。

[23]同上。

[24]同上,第928頁。

查看原文 >>