晋城王府风云录

五百年前,晋城地面上曾来过两位皇家王爷,在今日晋城老城修筑王府,繁衍生息,一住就是上百年。

这两位爷为啥要来晋城?成为晋城人的两位王爷及其子孙,又是怎样融进晋城的社会?他们的王府现在在哪?他们吃得惯油而不腻的过油肉和汤汤水水的十大碗吗?

五百年后,我们又应当怎样对待,这一段晋城大地上发生过的皇家往事文化遗产?

(一)

腾笼换鸟,山西之累

说晋城这点事,离不开山西大背景。

世人皆知在明朝年间,中央政府在山西施行“洪洞大移民”政策,强迫一百万山西人离开家乡,去填充战乱过后,人口下降严重的河南河北;却不知道同时,中央政府还将大量皇亲国戚的亲王郡王分封在山西“抢地盘”:

除太原晋王、大同代王、长治沈王三大亲王府外,山西还有74座郡王府,其中14座在亲王府之外的城市,占到同时期全国的三分之一。

用一句话总结说,在明朝,山西一方面输出了四分之一的总人口去支援全国,另一方面,山西还接纳了大量的亲王郡王落户山西,其郡王数量,领先全国。

用现在的话说,这实际上是明中央政府对山西玩的一招“腾笼换鸟”。山西能怎么办?走出去,请进来,自己都说了不算,谁让你元末明初时候,受到的战争破坏最少,保存的人口最多,经济物质条件又最优越呢?

(二)

皇上有旨,到晋城去

返回头说晋城这两位主,他们分别是大同代简王的第七子和第十子,七子名唤朱逊炓,被封为宣宁王,第十子朱逊熮,被封为隰(音西)川王。下面的文字里,为表达方便,我们就简称为朱老七和朱老十了,反正他们的名字也没那么重要。

朱老七和朱老十为啥要搬到晋城去?这是因为王子王孙们太多了,大同放不下了。

据《明英宗实录》记载,当时的大同城,除了一座亲王府,也就是朱老七朱老十他爹朱桂的府邸,还有12座郡王府,还有比郡王资格低的将军和仪宾的府邸也有30多座,还有没结婚等待继承的郡王、将军不计其数。大同的地方政府的财政供养能力严重不足。

怎么办?皇上寻思不能死磕大同啊,让他们到山西其它地方开枝散叶去吧。

这样朱老七和朱老十分到了晋城,山阴王老四、襄垣王老五分到了永济,灵丘王老六分到了新绛,怀仁王老八分到了霍州。分到了哪里,其实是很有讲究的,不是皇上自己的随机行为,而是也有“套路”在里面。

大体来说,作为亲王或者郡王的封地,在选择要遵从“两集中两避开”:

一是集中于边防之地,比如大同,是明王朝的九边之地,是京城的屏障要塞;一是集中于战略要地,比如太原和长治,分别占据着汾河流域的上游和上党高原的中心。两避开是要避开财赋之地和偏远之地,既不能让让王爷们的日子太好过,还得方便瞧得见他们的动静。

- 大同古城。

(三)

其实不想走

朱老七和朱老十愿意离开大同吗?不愿意!他们异口同声的回答。

不光这哥俩不愿意,所有离开大同的王子们齐刷刷表示反对。虽然大同这地方,一年就刮两次风,每次刮半年,但七王爷已经38岁了,十王爷36岁了,现在让他们离开生活了几十年的故乡,举家搬迁到600公里的远方,这哥俩心里一万只草泥马在奔腾。

不想去怎么办,郡王们就玩了个小“套路”。他们不敢公开违抗皇命,不说不去,只说想换地方。

怀仁王朱老八首先给皇上写信说“我不想去霍州,我想去老六的新绛”,皇上说“就是因为你们代府的郡王多,大同的城又小又狭窄,所以才给你们兄弟们找地方,现在各地的王府正修着呢,等修好了再说吧。”

其他郡王们一看,纷纷效仿,其他人还只是拐着弯说想“换个地方”,进行“软抵抗”,到了广灵王朱老二的大儿子这里,这个耿直的小伙子直接跟皇上摊牌说“我哪都不想去,我就想在大同”。

皇上看后勃然大怒,据文学家描述说,皇上就像一根火柴被点燃了一样,先是将朱老二申斥了一顿:

“几天前你们代府的老七和老十想去永济,老八想去新绛,还有的不想外迁,你们都是各怀私心,你们那点小心眼,朕不是不知道,现在王府还没建造完成你们就吵吵成这样,再说将来去哪不去哪,这也是中央政府定的事,不许你们再妄议中央,扰乱国事。”

皇上训完仍不解气,又说“我找你们领导去”,于是大同的代王躺枪了,皇上的来信说了三点:

一、就是因为你们大同城小,你们的郡王多,所以才在山西其他地方建郡王府,王府建在哪里,这事中央政府说了算!

二、现在各地的郡王府还没完工,郡王们就起哄,今天说换地方明天说不想去,你是亲王,你给我深刻反省!!

三、以后让那些郡王们不要随意@我,你的人你管!!!

皇上生气了,后果很严重。代王府的各位王子,再也不敢多说什么,走吧?!

(四)

郡王们在晋城的人生时间

代简王朱规的第七子宣宁王和第十子隰川王,作为亲王膝下的两位郡王,在公元1461年夏天来到晋城,从此成为一名新晋城人,在这片土地安家落户,繁衍生息。

按照康熙版《泽州志》统计,宣宁王在晋城传了六代,隰川王在晋城传了五代。从他们来到晋城算起,到最后一代宣宁王1590年去世,晋城的郡王岁月历经129年。如果算上郡王之后王府宗支的管理,则延续有150年左右。

宣宁王在晋城的六个版本,分别是1.0朱老七朱逊炓,在线时长48年,此人来到晋城9年后去世;2.0朱仕赢,在线时长31年;3.0朱成钴,在线时长29年;4.0朱聪献,在线时长24年;5.0朱俊相,在线时长51年;6.0朱充璨,在线时长约40年。

隰川王在晋城的五个版本,分别是1.0朱老十朱逊熮,在线时长46年,此人来到晋城10年后去世;2.0朱仕璲,在线时长41年;3.0朱成钧,在线时长26年;4.0朱聪羡,在线时长36年;5.0朱俊柏,在线时长51年。

朱老七和朱老十这两位郡王,子孙传了五六代以后,然后,就没有然后了,平均寿命39岁。用现在的话说都算是英年早逝,这是因为晋城的水土不养人吗?非也,其实明朝16个皇帝的平均寿命也才42岁。

(五)

郡王们在晋城的活动空间

朱老七,朱老十两家前后十一位王爷,他们在晋城的活动的范围、轨迹都有哪些?当然,笔者最初感兴趣的,是当年他们的郡王府在哪?规模有多大?

当时晋城的郡王府有多大,这个不难,因为在古代的礼仪社会,这些都是有标准的。

据《明英宗实录》,天顺四年,即公元1460年,“工部具府第式样以进,上定其基址地东西二十丈南北三十丈,俾勿过制”。大明的城乡和住房建设部给皇上看了郡王府的大样图,皇上审定了东西66米,南北99米的规格,并阅示不要坏了规矩!

至于晋城的这两座郡王府的布局,也不难在相关资料中找到,《大明会典·营造》就记载了郡王府的组成部分:

每位盖府屋共四十六间。前门楼三间、五架。中门楼一间、五架。前厅房五间、七架。厢房十间、五架。后厅房五间、七架。厢房十间、五架。厨房三间、五架。库房三间、五架。米仓三间、五架。马房三间、五架。

比划下来,晋城这两座郡王府,大体是一座占地6500平米的三进式院落。

同周边比较下来:皇城相府陈家的“内城”是明末修的,东西71米,南北161米,是郡王府的1.9倍;良户田家的“蟠龙寨”也是明末修的,不规则形的面积约8890平米,是郡王府的1.4倍;上庄王家的“棋盘四院”是万历年间修的,面积约3700平米,约等于晋城郡王府的1/2。

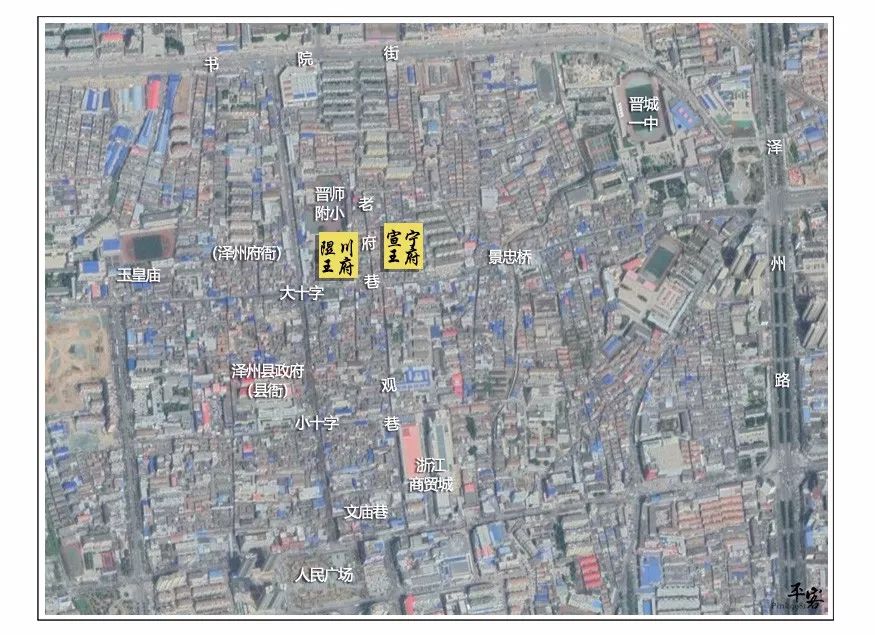

最难确定的是这两座郡王府在当今晋城的位置。清版的《泽州志》上没有记载,只能在明万历年间的“泽州图志”上看见其位置,但是这样的图太意向了,周边的张公祠、宁山卫等参照物不复存在了。我们只能在过去文庙今日浙江商贸城的位置上,顺延向北推断在今晋师附小以东的大概位置。

- 晋城郡王府位置示意图(仅供参考)。

能够确定到具体街道方位的,还是来自晋城大地上一块石牌,2013年中华书局出版的《泽州碑刻大全》中,收录了“重修显庆寺碑铭记”,里面记述了明弘治三年(1490年)重修金村显庆寺的状况,碑末的捐赠人透露出这样的重大信息:

“东老府宣宁王,西老府隰川王……”这两位郡王做为捐赠的主角被刻在石头上的时候,也顺带暴露了“户口本地址”。一个在今天的老府巷东,一个在老府巷西。

就是这些重要的碑刻,才让我们得知,晋城的郡王在金村镇,在冶底,在天井关、在珏山、在青莲寺、在玉皇庙、在高平董峰等都留下过他们的足迹。

当然,从现在晓庄社区到晋城体育场一带,是他们永远的归宿,他们用了129年,在不同的时间以不同的速度,宣宁六代,隰川五代,向这里完成最后的集结。

(六)

晋城郡王的人品,爆表VS扑街?

来到晋城的这两位王爷,从人品上来说,不是一般的差,而是相当的差。

我们在这里讨论其人品,是因为他们不是普通人,而是在晋城举足轻重,是皇亲国戚,影响着晋城社会。从这哥俩的类型来说,朱老七崇尚武斗,朱老十则喜欢文斗。

朱老七的所作所为,按现在来说,就是混黑社会,不仅在民间耍横,在朝廷上也放肆的很,所以严谨的说,晋城的宣宁王朱老七,七哥,是皇家黑社会。

朱老七早期是跟他爹混,据史料记载,还在大同时候,朱老七就带着弟弟老八怀仁王,跟着他爹在大同城打砸抢烧,使用的凶器有棍子、斧子、锤子,遇见平民百姓,就暴打一顿扬长而去,十足的古惑仔形象。

后来就是在朝堂上出洋相了,觐见皇上,不按规矩行礼,玩个性。古代能行的话,这朱老七穿个洞洞裤人字拖上朝,也未可能。

皇家搞祭祀,偷了鹿角、鹿皮等贡品带回来自己享用,这还是个王爷的作派吗?这样的人来到晋城,就是来造祸一方啊?由此猜想,晋城老城的百姓应该没少受这位七爷的欺负。

相比在外祸害的老七,隰川王朱家老十则进行着伟大内斗,他的斗争重点是严防王府资产流失,他爹的小妾刘氏溺爱壶关郡主,经常照顾一下给封糕点碎银子啥的,朱老十受不了了,坚决进行拦截。

你说这么点事,像一个皇家王爷的风范吗?所以顾炎武在谈论明代这些皇亲贵戚时,评价了这么一句话:“为宗藩者大抵皆溺于富贵,妄自骄矜,不知礼义。至其贫者则游手逐食,靡事不为,名曰天枝,实为弃物。”

弃物就是废物,是垃圾。晋城这两位,用现在话说,朱老七和朱老十,他们真的很LOW。当然不是待在晋城所有的宗族王室,人品都是这么扑街,也有人品爆表的,获得皇上嘉奖和晋城百姓点赞的。

宣宁王府辅国将军朱成灈的妻子李氏,在1527年,就收到过来自北京嘉靖皇帝的“好人卡”。李氏的公婆有病,李氏就衣不解带的服侍公婆十几年,扎针先在自己身上试,绝对的“明朝好儿媳”,但想想看,这个人应该是晋城人呐?

隰川王府的宗室也出过很多的孝子贤孙,有为父亲守墓的,有为父亲割手臂上的肉熬汤的,有为受灾的晋城百姓捐钱捐粮的。包括朱老十搬到晋城之后,也没蹲点搞内斗,而是配合晋城地方政府,晋城的军分区“宁山卫”抓起了强盗,还获得了皇上的红包打赏。

但有一个疑问的是,这件事在明代朱国桢《涌幢小品》记载的是明成化二十一年,即公元1485年,而按照朱老十的年表,此时他已经在晋城今天的苑北路果品冷库那地底下,躺了整整14年没动弹过一下了。

(七)

晋城王府的朋友圈

最后想说说晋城这俩王爷们的社交调查,宣宁王在晋城传了六代,隰川王在晋城传了五代,前后129年的时间,他们已经完全融入了大晋城。

山西师范大学的研究生成瑜女士,曾系统调查过晋城“郡王府的联姻状况”,从研究现存的碑刻材料来看,她认为,跟晋城王府朱老七、朱老十结亲的对象,分三类人:商人、官吏和地方大族。

比如晋城白云乡的梁诏的儿子梁宾植,娶了隰川王府辅国将军朱成坝的闺女;晋城福星坊的李庸,儿子娶了隰川王府奉国将军的闺女,女儿嫁给了王府的镇国中尉。

与晋城这两座王府联姻最多的,要数晋城东中和坊的王森,以及平川厢的郜氏家族,从儿子到孙子,到曾孙,都和王府有着剪不断的你嫁我娶的串联。

不过我观察到的重点是,和晋城王府联姻的这些商人、大户,他们的户口都在“城内”,这说明,晋城作为一个区域中心城市,自古就吸引着地方精英在此购房置地,集聚而居。

城市,是优势资源的配置中心,这一点,到现在仍然没变。晋城现在的楼盘都住着谁?依然是来自周边各县区、各行业的精英人群。

晋城郡王府选择和晋城当地的名门望族,资产雄厚的“泽商”进行联姻,本质上就是一场资源等价配置:王府有可以加持的“王者荣耀”,地方官吏有权可以提供安全庇护,商人有钱可以带来更好的物质生活条件。

除了与晋城城市里的大户联姻,王府朋友圈的显示更多的位置还有:城镇。

大阳、周村、润城、郭峪、金村等,从这些城镇走出的地方精英,走出了晋城,走向了北京,也自然而然和晋城城内的王府发生了关联。

像大阳的张氏家族,沁水郭峪的郭氏家族,他们的子孙都曾在外做官,在当地有着不可小觑的宗族势力,和晋城王府互粉一下,是最平常不过的事情。这背后也不得不说,晋城这地儿除了盛产老板,还孵化学霸啊!

据相关文献,明代晋城考取进士的人数居山西前列。全山西考了1231人,而泽州(约等同今日晋城城区范围)就考了104人,是当时山西所有府州最多的。这个也和今天情况差不多,2018年晋城一中考取清华北大19人,在山西仅次于省府名校山大附中。

这么多进士,诞生出一批绝对的“高净值人群”,他们是晋城郡王府朋友圈高频联系的群友。今天我请你吃过油肉,明天你请他吃十大碗,后天我们一起同游珏山青莲寺,啊,山好高风好大路好陡,此情此景,我要赋诗一首,我要捐建天门楼,我要给你们写墓志铭……

不是玩笑话,据晋城出土的王府墓志铭,参与书写、篆刻的晋城本土精英不下百人,如果由此做一张关系拓扑图,应该会看到,他们都和晋城的两座郡王府有着七拐八弯千丝万缕的联系。

(八)

晋城王府今何在?

没有了,最后一位郡王是宣宁王6.0朱俊相,他在万历十八年,公元1590年去世,他死后,晋城就没有王爷了,王府的管理落在王室的宗室成员上,一些辅国中尉什么的进行维持。

万历十八年,晋城郡王府往西25公里,翻过一个山头之后,是沁河流域的王家和陈家。上庄村的王国光,已经78岁了,他追随的万历首辅张居正,去世整八年,而四年后,他的人生单程票也走到了尽头,在为后世留下一座“天官王府”后,带着“老人渔色”的尴尬绯闻作别了人间。

此时,陈家的一代名相陈廷敬,还要等到48年后,才能呱呱落地。他的曾祖父陈三乐,正在小心翼翼,又耕又商,接力修建着后世被称做“皇城相府”的庞大院落,他的女儿与王国光之孙的联姻,被后世看作陈家崛起的标志性事件。而晋城郡王府往北28公里处,丹河流域的田家,田逢吉的祖父田可耘,还在忙着原始积累,买房置地,起步终究还是晚了些。

从1590到2018,晋城没有“王爷”的时间428年,而两座郡王府,则在很早就消失了记载。

- 图自明万历版《泽州志》,可清晰看到两座郡王府的位置。

- 图自清康熙版《泽州志》,图中明郡王府消失了。此时修志距明亡62年。

- 图自清雍正版《泽州府治图》,已然没了郡王府的标注。

晋城的地方志最早是明万历年间这一版。在这一版的“泽州治图”中,还明确标出了两座王府的位置和名字,到了清康熙以及雍正这一版,两座王府已经从图中消失了。最可能的推测,两座王府应该毁于明末的兵乱。

万历版《泽州志》上,关于晋城的郡王府最后一次出现在“丛异志”篇:万历十八年,宣宁王府房兽内吐火尺许,逾时方熄。这一年就是最后一代宣宁王离世的时间,宣宁王府着火了,烧了几个小时才熄灭了。

这要让《延禧攻略》里的魏璎珞看见了,还不是要喊:天降神火,严惩宣宁恶人!

当时的文坛领袖李维桢,正在山西做按察使,他没忘记在泽州志的序中,对晋城这俩王爷的人品“补刀”:泽故有二郡王,以无嫡嗣爵除,其支庶千数,择宗人署其事,权轻令格,不肖者往往鱼肉细民,身离文网,有司莫如之何。

王爷死了,还开枝散叶出各种镇国将军辅国中尉一大堆,竟然达到一千人?围绕两座郡王府,这是一个家族人口区块链啊?地方政府管呢不好管,国家的法律适配他们身上只能按最轻的来,王府黑社会俨然混成晋城城内的“王府特区”。

地上的王府消失了,地下的“王府”在过了四百多年后的2004年,被世人发现。 据当时的新闻报道:继去年(2003年)在晋城市体育场发现大面积的明代墓群之后,晋城市文物部门近日又在该市城区东环路(苑北路)东段的晋城市果品冷库院内发现“隰川五王”王室及其后裔墓群。

据山西商报报道,古墓群是2月17日在果品冷库院内被施工的工人发现的。在所发现的5处墓群之中,其中两处墓群被盗,另外3处保存完好。2月19日,晋城市文物部门对墓群进行了保护性抢救发掘。出土琉璃制品、金银铜器、玉带、古钱币、石碑等随葬品百余件。

在5处墓群的墓门口记者看到,墓门均是砖瓦仿木结构,墓内彩绘线条简练、人物等图案极其逼真。其中2号墓内的“金乌”壁画和“膳食使者”可谓明代墓室壁画的珍品,4号墓内的仪仗佣规模不凡,人物造型各异,充分显示出当年王室主人生活的豪华和权势地位的尊贵。

由此可大体推断,晋城的俩郡王,死后都安置在今晓庄社区到晋城体育场一带,这也地方志上描述,葬于城东北原的方位是一致的。

(九)

晋城王府带来的启示

为研究明代两位郡王在晋城的人生轨迹,注定要从多方辅助资料、多种周边学科入手,将“王府”放在更宏观背景中去审视观察,以“千斤砸四两”的劲头,去剖析这个样本。

于是除了历史学,还能从其他学科,来解读和获得王府故事之外的启示。

从城市规模和承载力来说,明代山西的三大城市,是太原、大同、长治,这是明朝三大亲王晋王、代王、沈王的分封地,每位亲王旁支都是几十个郡王。现在这样的山西城市阵营格局依然如此,尤其大同一直被国家“赋能”,长治则摆明要做“省域副中心”城市。

从经济体量和城市建设来说,当时的晋城可谓“三晋一大都会也”。分到新绛的灵丘王朱老六,就曾抱怨绛州城池不坚固,“地瘠民贫”,没有晋城的城池高深牢固,“地饶民富”;而从晋城能养王室一千多号人来说,是有一定供养的经济实力的。

从社会人口学来说,人口的流动和集聚,都是跟着社会资源的分配而变化的。城市作为先进生产力和政治文化的中心,必将吸附周边的人口流向区域中心城市,与王府联姻的晋城地方精英,无不是从周边县城或乡镇起步,发达后到城内购置地产。

以明洪武年间为例,时晋城全市总人口474931人,区域中心城市(泽州)人口142770人,占比30%;2018年全市总人口233万,区域中心城市人口58万,占比25%。两相对比揭示了从古到今,中心城市对人口的吸引力。晋城王府的联姻对象多是城内的商贾大户,也就不足为奇了。

- 晋城王府的活动空间边界,既受分封政策限制,同时亦受到古代交通地理的限制,大体活动在丹河流域范围。

从交通地理学上来说,晋城两个郡王的活动范围边界,集中在丹河流域的泽州盆地,这固然是分封政策限制了他们的空间拓展,但也由此反证了晋城区域内的丰富历史文化遗存的分布。无论是天井关、金村玉皇庙,还是碧落寺、珏山青莲寺,都在古代晋城区域内的主要交通干道上,沁河流域的沁水、阳城鲜少留下他们的痕迹。

从人际关系学上来说,晋城郡王做为仅次于地方政府的“亚权力中心”,吸引着地方官僚集团、知识分子集团、泽商财团的青睐,他们之间进行着深度的连接和合作,以联姻、联盟的形式,达成资源互补配置,维持着彼此的社会地位。郡王府与地方政府因为权力都来自中央朝廷,难免形成对抗,但大多数时期,“强龙”与“地头蛇”彼此忌惮,相安无事。

研究晋城王府风云变幻,带给我们的最后一个启示,就是:

一定要做个好人!

晋城的宣宁王朱老七,隰川王朱老十,他们肯定没有想到,即使死后过了五百年,还是被人拎出来会数落一通。

这于是成了文章之外的另一个历史任务。

流行学术,盛装散文

查看原文 >>