晉城王府風雲錄

五百年前,晉城地面上曾來過兩位皇家王爺,在今日晉城老城修築王府,繁衍生息,一住就是上百年。

這兩位爺爲啥要來晉城?成爲晉城人的兩位王爺及其子孫,又是怎樣融進晉城的社會?他們的王府現在在哪?他們喫得慣油而不膩的過油肉和湯湯水水的十大碗嗎?

五百年後,我們又應當怎樣對待,這一段晉城大地上發生過的皇家往事文化遺產?

(一)

騰籠換鳥,山西之累

說晉城這點事,離不開山西大背景。

世人皆知在明朝年間,中央政府在山西施行“洪洞大移民”政策,強迫一百萬山西人離開家鄉,去填充戰亂過後,人口下降嚴重的河南河北;卻不知道同時,中央政府還將大量皇親國戚的親王郡王分封在山西“搶地盤”:

除太原晉王、大同代王、長治沈王三大親王府外,山西還有74座郡王府,其中14座在親王府之外的城市,佔到同時期全國的三分之一。

用一句話總結說,在明朝,山西一方面輸出了四分之一的總人口去支援全國,另一方面,山西還接納了大量的親王郡王落戶山西,其郡王數量,領先全國。

用現在的話說,這實際上是明中央政府對山西玩的一招“騰籠換鳥”。山西能怎麼辦?走出去,請進來,自己都說了不算,誰讓你元末明初時候,受到的戰爭破壞最少,保存的人口最多,經濟物質條件又最優越呢?

(二)

皇上有旨,到晉城去

返回頭說晉城這兩位主,他們分別是大同代簡王的第七子和第十子,七子名喚朱遜炓,被封爲宣寧王,第十子朱遜熮,被封爲隰(音西)川王。下面的文字裏,爲表達方便,我們就簡稱爲朱老七和朱老十了,反正他們的名字也沒那麼重要。

朱老七和朱老十爲啥要搬到晉城去?這是因爲王子王孫們太多了,大同放不下了。

據《明英宗實錄》記載,當時的大同城,除了一座親王府,也就是朱老七朱老十他爹朱桂的府邸,還有12座郡王府,還有比郡王資格低的將軍和儀賓的府邸也有30多座,還有沒結婚等待繼承的郡王、將軍不計其數。大同的地方政府的財政供養能力嚴重不足。

怎麼辦?皇上尋思不能死磕大同啊,讓他們到山西其它地方開枝散葉去吧。

這樣朱老七和朱老十分到了晉城,山陰王老四、襄垣王老五分到了永濟,靈丘王老六分到了新絳,懷仁王老八分到了霍州。分到了哪裏,其實是很有講究的,不是皇上自己的隨機行爲,而是也有“套路”在裏面。

大體來說,作爲親王或者郡王的封地,在選擇要遵從“兩集中兩避開”:

一是集中於邊防之地,比如大同,是明王朝的九邊之地,是京城的屏障要塞;一是集中於戰略要地,比如太原和長治,分別佔據着汾河流域的上游和上黨高原的中心。兩避開是要避開財賦之地和偏遠之地,既不能讓讓王爺們的日子太好過,還得方便瞧得見他們的動靜。

- 大同古城。

(三)

其實不想走

朱老七和朱老十願意離開大同嗎?不願意!他們異口同聲的回答。

不光這哥倆不願意,所有離開大同的王子們齊刷刷表示反對。雖然大同這地方,一年就刮兩次風,每次刮半年,但七王爺已經38歲了,十王爺36歲了,現在讓他們離開生活了幾十年的故鄉,舉家搬遷到600公里的遠方,這哥倆心裏一萬隻草泥馬在奔騰。

不想去怎麼辦,郡王們就玩了個小“套路”。他們不敢公開違抗皇命,不說不去,只說想換地方。

懷仁王朱老八首先給皇上寫信說“我不想去霍州,我想去老六的新絳”,皇上說“就是因爲你們代府的郡王多,大同的城又小又狹窄,所以纔給你們兄弟們找地方,現在各地的王府正修着呢,等修好了再說吧。”

其他郡王們一看,紛紛效仿,其他人還只是拐着彎說想“換個地方”,進行“軟抵抗”,到了廣靈王朱老二的大兒子這裏,這個耿直的小夥子直接跟皇上攤牌說“我哪都不想去,我就想在大同”。

皇上看後勃然大怒,據文學家描述說,皇上就像一根火柴被點燃了一樣,先是將朱老二申斥了一頓:

“幾天前你們代府的老七和老十想去永濟,老八想去新絳,還有的不想外遷,你們都是各懷私心,你們那點小心眼,朕不是不知道,現在王府還沒建造完成你們就吵吵成這樣,再說將來去哪不去哪,這也是中央政府定的事,不許你們再妄議中央,擾亂國事。”

皇上訓完仍不解氣,又說“我找你們領導去”,於是大同的代王躺槍了,皇上的來信說了三點:

一、就是因爲你們大同城小,你們的郡王多,所以纔在山西其他地方建郡王府,王府建在哪裏,這事中央政府說了算!

二、現在各地的郡王府還沒完工,郡王們就起鬨,今天說換地方明天說不想去,你是親王,你給我深刻反省!!

三、以後讓那些郡王們不要隨意@我,你的人你管!!!

皇上生氣了,後果很嚴重。代王府的各位王子,再也不敢多說什麼,走吧?!

(四)

郡王們在晉城的人生時間

代簡王朱規的第七子宣寧王和第十子隰川王,作爲親王膝下的兩位郡王,在公元1461年夏天來到晉城,從此成爲一名新晉城人,在這片土地安家落戶,繁衍生息。

按照康熙版《澤州志》統計,宣寧王在晉城傳了六代,隰川王在晉城傳了五代。從他們來到晉城算起,到最後一代宣寧王1590年去世,晉城的郡王歲月曆經129年。如果算上郡王之後王府宗支的管理,則延續有150年左右。

宣寧王在晉城的六個版本,分別是1.0朱老七朱遜炓,在線時長48年,此人來到晉城9年後去世;2.0朱仕贏,在線時長31年;3.0朱成鈷,在線時長29年;4.0朱聰獻,在線時長24年;5.0朱儁相,在線時長51年;6.0朱充璨,在線時長約40年。

隰川王在晉城的五個版本,分別是1.0朱老十朱遜熮,在線時長46年,此人來到晉城10年後去世;2.0朱仕璲,在線時長41年;3.0朱成鈞,在線時長26年;4.0朱聰羨,在線時長36年;5.0朱儁柏,在線時長51年。

朱老七和朱老十這兩位郡王,子孫傳了五六代以後,然後,就沒有然後了,平均壽命39歲。用現在的話說都算是英年早逝,這是因爲晉城的水土不養人嗎?非也,其實明朝16個皇帝的平均壽命也才42歲。

(五)

郡王們在晉城的活動空間

朱老七,朱老十兩家前後十一位王爺,他們在晉城的活動的範圍、軌跡都有哪些?當然,筆者最初感興趣的,是當年他們的郡王府在哪?規模有多大?

當時晉城的郡王府有多大,這個不難,因爲在古代的禮儀社會,這些都是有標準的。

據《明英宗實錄》,天順四年,即公元1460年,“工部具府第式樣以進,上定其基址地東西二十丈南北三十丈,俾勿過制”。大明的城鄉和住房建設部給皇上看了郡王府的大樣圖,皇上審定了東西66米,南北99米的規格,並閱示不要壞了規矩!

至於晉城的這兩座郡王府的佈局,也不難在相關資料中找到,《大明會典·營造》就記載了郡王府的組成部分:

每位蓋府屋共四十六間。前門樓三間、五架。中門樓一間、五架。前廳房五間、七架。廂房十間、五架。後廳房五間、七架。廂房十間、五架。廚房三間、五架。庫房三間、五架。米倉三間、五架。馬房三間、五架。

比劃下來,晉城這兩座郡王府,大體是一座佔地6500平米的三進式院落。

同周邊比較下來:皇城相府陳家的“內城”是明末修的,東西71米,南北161米,是郡王府的1.9倍;良戶田家的“蟠龍寨”也是明末修的,不規則形的面積約8890平米,是郡王府的1.4倍;上莊王家的“棋盤四院”是萬曆年間修的,面積約3700平米,約等於晉城郡王府的1/2。

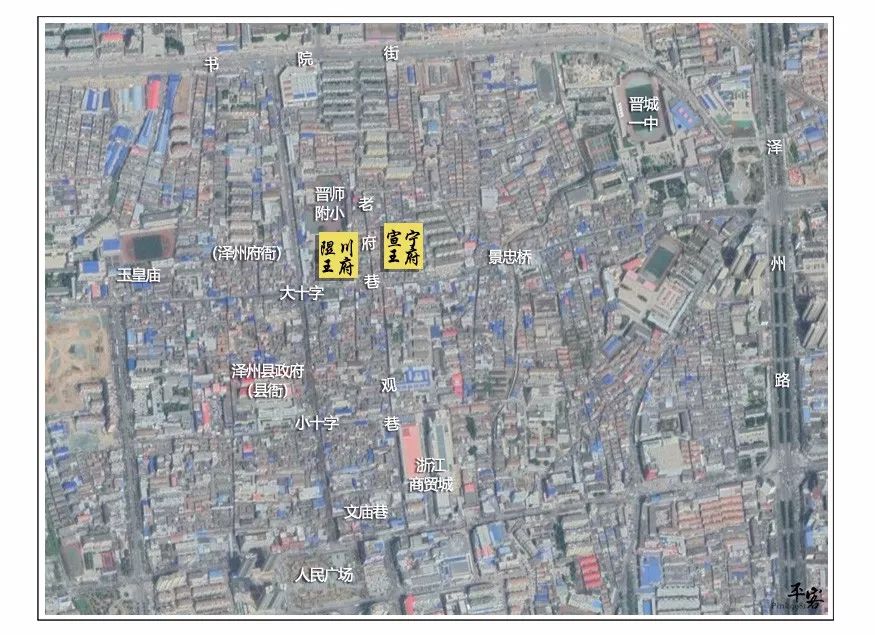

最難確定的是這兩座郡王府在當今晉城的位置。清版的《澤州志》上沒有記載,只能在明萬曆年間的“澤州圖志”上看見其位置,但是這樣的圖太意向了,周邊的張公祠、寧山衛等參照物不復存在了。我們只能在過去文廟今日浙江商貿城的位置上,順延向北推斷在今晉師附小以東的大概位置。

- 晉城郡王府位置示意圖(僅供參考)。

能夠確定到具體街道方位的,還是來自晉城大地上一塊石牌,2013年中華書局出版的《澤州碑刻大全》中,收錄了“重修顯慶寺碑銘記”,裏面記述了明弘治三年(1490年)重修金村顯慶寺的狀況,碑末的捐贈人透露出這樣的重大信息:

“東老府宣寧王,西老府隰川王……”這兩位郡王做爲捐贈的主角被刻在石頭上的時候,也順帶暴露了“戶口本地址”。一個在今天的老府巷東,一個在老府巷西。

就是這些重要的碑刻,才讓我們得知,晉城的郡王在金村鎮,在冶底,在天井關、在珏山、在青蓮寺、在玉皇廟、在高平董峯等都留下過他們的足跡。

當然,從現在曉莊社區到晉城體育場一帶,是他們永遠的歸宿,他們用了129年,在不同的時間以不同的速度,宣寧六代,隰川五代,向這裏完成最後的集結。

(六)

晉城郡王的人品,爆表VS撲街?

來到晉城的這兩位王爺,從人品上來說,不是一般的差,而是相當的差。

我們在這裏討論其人品,是因爲他們不是普通人,而是在晉城舉足輕重,是皇親國戚,影響着晉城社會。從這哥倆的類型來說,朱老七崇尚武鬥,朱老十則喜歡文鬥。

朱老七的所作所爲,按現在來說,就是混黑社會,不僅在民間耍橫,在朝廷上也放肆的很,所以嚴謹的說,晉城的宣寧王朱老七,七哥,是皇家黑社會。

朱老七早期是跟他爹混,據史料記載,還在大同時候,朱老七就帶着弟弟老八懷仁王,跟着他爹在大同城打砸搶燒,使用的兇器有棍子、斧子、錘子,遇見平民百姓,就暴打一頓揚長而去,十足的古惑仔形象。

後來就是在朝堂上出洋相了,覲見皇上,不按規矩行禮,玩個性。古代能行的話,這朱老七穿個洞洞褲人字拖上朝,也未可能。

皇家搞祭祀,偷了鹿角、鹿皮等貢品帶回來自己享用,這還是個王爺的作派嗎?這樣的人來到晉城,就是來造禍一方啊?由此猜想,晉城老城的百姓應該沒少受這位七爺的欺負。

相比在外禍害的老七,隰川王朱家老十則進行着偉大內鬥,他的鬥爭重點是嚴防王府資產流失,他爹的小妾劉氏溺愛壺關郡主,經常照顧一下給封糕點碎銀子啥的,朱老十受不了了,堅決進行攔截。

你說這麼點事,像一個皇家王爺的風範嗎?所以顧炎武在談論明代這些皇親貴戚時,評價了這麼一句話:“爲宗藩者大抵皆溺於富貴,妄自驕矜,不知禮義。至其貧者則遊手逐食,靡事不爲,名曰天枝,實爲棄物。”

棄物就是廢物,是垃圾。晉城這兩位,用現在話說,朱老七和朱老十,他們真的很LOW。當然不是待在晉城所有的宗族王室,人品都是這麼撲街,也有人品爆表的,獲得皇上嘉獎和晉城百姓點讚的。

宣寧王府輔國將軍朱成灈的妻子李氏,在1527年,就收到過來自北京嘉靖皇帝的“好人卡”。李氏的公婆有病,李氏就衣不解帶的服侍公婆十幾年,扎針先在自己身上試,絕對的“明朝好兒媳”,但想想看,這個人應該是晉城人吶?

隰川王府的宗室也出過很多的孝子賢孫,有爲父親守墓的,有爲父親割手臂上的肉熬湯的,有爲受災的晉城百姓捐錢捐糧的。包括朱老十搬到晉城之後,也沒蹲點搞內鬥,而是配合晉城地方政府,晉城的軍分區“寧山衛”抓起了強盜,還獲得了皇上的紅包打賞。

但有一個疑問的是,這件事在明代朱國楨《湧幢小品》記載的是明成化二十一年,即公元1485年,而按照朱老十的年表,此時他已經在晉城今天的苑北路果品冷庫那地底下,躺了整整14年沒動彈過一下了。

(七)

晉城王府的朋友圈

最後想說說晉城這倆王爺們的社交調查,宣寧王在晉城傳了六代,隰川王在晉城傳了五代,前後129年的時間,他們已經完全融入了大晉城。

山西師範大學的研究生成瑜女士,曾系統調查過晉城“郡王府的聯姻狀況”,從研究現存的碑刻材料來看,她認爲,跟晉城王府朱老七、朱老十結親的對象,分三類人:商人、官吏和地方大族。

比如晉城白雲鄉的梁詔的兒子梁賓植,娶了隰川王府輔國將軍朱成壩的閨女;晉城福星坊的李庸,兒子娶了隰川王府奉國將軍的閨女,女兒嫁給了王府的鎮國中尉。

與晉城這兩座王府聯姻最多的,要數晉城東中和坊的王森,以及平川廂的郜氏家族,從兒子到孫子,到曾孫,都和王府有着剪不斷的你嫁我娶的串聯。

不過我觀察到的重點是,和晉城王府聯姻的這些商人、大戶,他們的戶口都在“城內”,這說明,晉城作爲一個區域中心城市,自古就吸引着地方精英在此購房置地,集聚而居。

城市,是優勢資源的配置中心,這一點,到現在仍然沒變。晉城現在的樓盤都住着誰?依然是來自周邊各縣區、各行業的精英人羣。

晉城郡王府選擇和晉城當地的名門望族,資產雄厚的“澤商”進行聯姻,本質上就是一場資源等價配置:王府有可以加持的“王者榮耀”,地方官吏有權可以提供安全庇護,商人有錢可以帶來更好的物質生活條件。

除了與晉城城市裏的大戶聯姻,王府朋友圈的顯示更多的位置還有:城鎮。

大陽、周村、潤城、郭峪、金村等,從這些城鎮走出的地方精英,走出了晉城,走向了北京,也自然而然和晉城城內的王府發生了關聯。

像大陽的張氏家族,沁水郭峪的郭氏家族,他們的子孫都曾在外做官,在當地有着不可小覷的宗族勢力,和晉城王府互粉一下,是最平常不過的事情。這背後也不得不說,晉城這地兒除了盛產老闆,還孵化學霸啊!

據相關文獻,明代晉城考取進士的人數居山西前列。全山西考了1231人,而澤州(約等同今日晉城城區範圍)就考了104人,是當時山西所有府州最多的。這個也和今天情況差不多,2018年晉城一中考取清華北大19人,在山西僅次於省府名校山大附中。

這麼多進士,誕生出一批絕對的“高淨值人羣”,他們是晉城郡王府朋友圈高頻聯繫的羣友。今天我請你喫過油肉,明天你請他喫十大碗,後天我們一起同遊珏山青蓮寺,啊,山好高風好大路好陡,此情此景,我要賦詩一首,我要捐建天門樓,我要給你們寫墓誌銘……

不是玩笑話,據晉城出土的王府墓誌銘,參與書寫、篆刻的晉城本土精英不下百人,如果由此做一張關係拓撲圖,應該會看到,他們都和晉城的兩座郡王府有着七拐八彎千絲萬縷的聯繫。

(八)

晉城王府今何在?

沒有了,最後一位郡王是宣寧王6.0朱儁相,他在萬曆十八年,公元1590年去世,他死後,晉城就沒有王爺了,王府的管理落在王室的宗室成員上,一些輔國中尉什麼的進行維持。

萬曆十八年,晉城郡王府往西25公里,翻過一個山頭之後,是沁河流域的王家和陳家。上莊村的王國光,已經78歲了,他追隨的萬曆首輔張居正,去世整八年,而四年後,他的人生單程票也走到了盡頭,在爲後世留下一座“天官王府”後,帶着“老人漁色”的尷尬緋聞作別了人間。

此時,陳家的一代名相陳廷敬,還要等到48年後,才能呱呱落地。他的曾祖父陳三樂,正在小心翼翼,又耕又商,接力修建着後世被稱做“皇城相府”的龐大院落,他的女兒與王國光之孫的聯姻,被後世看作陳家崛起的標誌性事件。而晉城郡王府往北28公里處,丹河流域的田家,田逢吉的祖父田可耘,還在忙着原始積累,買房置地,起步終究還是晚了些。

從1590到2018,晉城沒有“王爺”的時間428年,而兩座郡王府,則在很早就消失了記載。

- 圖自明萬曆版《澤州志》,可清晰看到兩座郡王府的位置。

- 圖自清康熙版《澤州志》,圖中明郡王府消失了。此時修志距明亡62年。

- 圖自清雍正版《澤州府治圖》,已然沒了郡王府的標註。

晉城的地方誌最早是明萬曆年間這一版。在這一版的“澤州治圖”中,還明確標出了兩座王府的位置和名字,到了清康熙以及雍正這一版,兩座王府已經從圖中消失了。最可能的推測,兩座王府應該毀於明末的兵亂。

萬曆版《澤州志》上,關於晉城的郡王府最後一次出現在“叢異志”篇:萬曆十八年,宣寧王府房獸內吐火尺許,逾時方熄。這一年就是最後一代宣寧王離世的時間,宣寧王府着火了,燒了幾個小時才熄滅了。

這要讓《延禧攻略》裏的魏瓔珞看見了,還不是要喊:天降神火,嚴懲宣寧惡人!

當時的文壇領袖李維楨,正在山西做按察使,他沒忘記在澤州志的序中,對晉城這倆王爺的人品“補刀”:澤故有二郡王,以無嫡嗣爵除,其支庶千數,擇宗人署其事,權輕令格,不肖者往往魚肉細民,身離文網,有司莫如之何。

王爺死了,還開枝散葉出各種鎮國將軍輔國中尉一大堆,竟然達到一千人?圍繞兩座郡王府,這是一個家族人口區塊鏈啊?地方政府管呢不好管,國家的法律適配他們身上只能按最輕的來,王府黑社會儼然混成晉城城內的“王府特區”。

地上的王府消失了,地下的“王府”在過了四百多年後的2004年,被世人發現。 據當時的新聞報道:繼去年(2003年)在晉城市體育場發現大面積的明代墓羣之後,晉城市文物部門近日又在該市城區東環路(苑北路)東段的晉城市果品冷庫院內發現“隰川五王”王室及其後裔墓羣。

據山西商報報道,古墓羣是2月17日在果品冷庫院內被施工的工人發現的。在所發現的5處墓羣之中,其中兩處墓羣被盜,另外3處保存完好。2月19日,晉城市文物部門對墓羣進行了保護性搶救發掘。出土琉璃製品、金銀銅器、玉帶、古錢幣、石碑等隨葬品百餘件。

在5處墓羣的墓門口記者看到,墓門均是磚瓦仿木結構,墓內彩繪線條簡練、人物等圖案極其逼真。其中2號墓內的“金烏”壁畫和“膳食使者”可謂明代墓室壁畫的珍品,4號墓內的儀仗傭規模不凡,人物造型各異,充分顯示出當年王室主人生活的豪華和權勢地位的尊貴。

由此可大體推斷,晉城的倆郡王,死後都安置在今曉莊社區到晉城體育場一帶,這也地方誌上描述,葬於城東北原的方位是一致的。

(九)

晉城王府帶來的啓示

爲研究明代兩位郡王在晉城的人生軌跡,註定要從多方輔助資料、多種周邊學科入手,將“王府”放在更宏觀背景中去審視觀察,以“千斤砸四兩”的勁頭,去剖析這個樣本。

於是除了歷史學,還能從其他學科,來解讀和獲得王府故事之外的啓示。

從城市規模和承載力來說,明代山西的三大城市,是太原、大同、長治,這是明朝三大親王晉王、代王、沈王的分封地,每位親王旁支都是幾十個郡王。現在這樣的山西城市陣營格局依然如此,尤其大同一直被國家“賦能”,長治則擺明要做“省域副中心”城市。

從經濟體量和城市建設來說,當時的晉城可謂“三晉一大都會也”。分到新絳的靈丘王朱老六,就曾抱怨絳州城池不堅固,“地瘠民貧”,沒有晉城的城池高深牢固,“地饒民富”;而從晉城能養王室一千多號人來說,是有一定供養的經濟實力的。

從社會人口學來說,人口的流動和集聚,都是跟着社會資源的分配而變化的。城市作爲先進生產力和政治文化的中心,必將吸附周邊的人口流向區域中心城市,與王府聯姻的晉城地方精英,無不是從周邊縣城或鄉鎮起步,發達後到城內購置地產。

以明洪武年間爲例,時晉城全市總人口474931人,區域中心城市(澤州)人口142770人,佔比30%;2018年全市總人口233萬,區域中心城市人口58萬,佔比25%。兩相對比揭示了從古到今,中心城市對人口的吸引力。晉城王府的聯姻對象多是城內的商賈大戶,也就不足爲奇了。

- 晉城王府的活動空間邊界,既受分封政策限制,同時亦受到古代交通地理的限制,大體活動在丹河流域範圍。

從交通地理學上來說,晉城兩個郡王的活動範圍邊界,集中在丹河流域的澤州盆地,這固然是分封政策限制了他們的空間拓展,但也由此反證了晉城區域內的豐富歷史文化遺存的分佈。無論是天井關、金村玉皇廟,還是碧落寺、珏山青蓮寺,都在古代晉城區域內的主要交通幹道上,沁河流域的沁水、陽城鮮少留下他們的痕跡。

從人際關係學上來說,晉城郡王做爲僅次於地方政府的“亞權力中心”,吸引着地方官僚集團、知識分子集團、澤商財團的青睞,他們之間進行着深度的連接和合作,以聯姻、聯盟的形式,達成資源互補配置,維持着彼此的社會地位。郡王府與地方政府因爲權力都來自中央朝廷,難免形成對抗,但大多數時期,“強龍”與“地頭蛇”彼此忌憚,相安無事。

研究晉城王府風雲變幻,帶給我們的最後一個啓示,就是:

一定要做個好人!

晉城的宣寧王朱老七,隰川王朱老十,他們肯定沒有想到,即使死後過了五百年,還是被人拎出來會數落一通。

這於是成了文章之外的另一個歷史任務。

流行學術,盛裝散文

查看原文 >>