我在永慶坊修古建築——專訪永慶坊修繕施工總負責人

修繕團隊的工匠正在細心復原李小龍祖居內牆門楣灰塑。

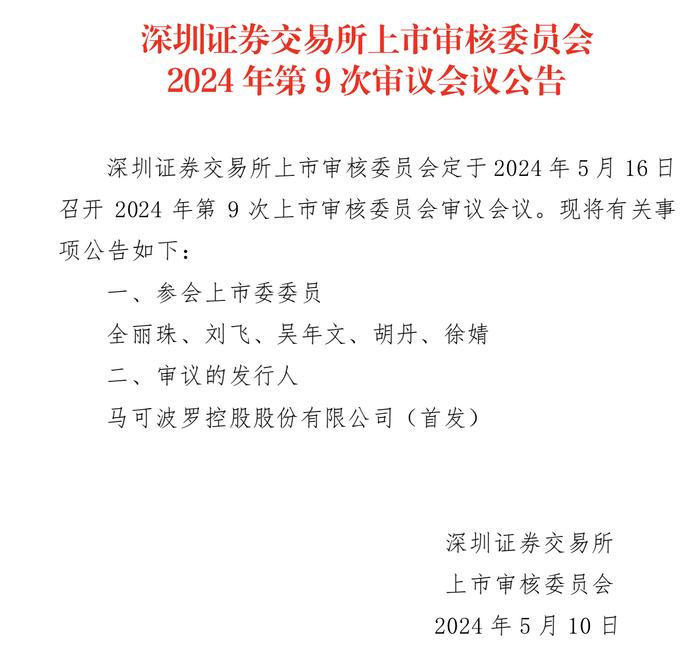

煥發活力的永慶坊。(廣州日報全媒體記者駱昌威攝)

荔灣西關永慶坊,是當下廣州最紅的一條老街。

2016年之前,永慶坊是一處擠滿老房危房的老社區;如今,永慶坊已變身“微改文創街區”,年輕人絡繹不絕,行走在麻石路上、青磚民居旁,撲面而來的是廣府風、文藝氣。這樣巨大的改變是如何實現的?昨日下午,廣州日報記者獨家採訪了恩寧路(永慶坊)修繕加固工程施工總負責人歐陽侖。兩年多前,正是他帶領着300多名工匠在這裏駐紮了10個月,完成了永慶坊近百間古舊建築的修繕加固工作,賦予老街永慶坊新的生命。

歐陽侖說,走在永慶坊,看着到處都是年輕面孔,自己就覺得很開心,“老街的修繕更新就是要吸引90後、00後有興趣‘到此一遊’,他們體驗過了,才能理解傳承的意義。”

摸排調研

建築“大雜燴”裏藏寶庫

2016年2月,古建築修繕專家、南秀古建公司負責人歐陽侖帶着古建修繕團隊入駐永慶坊施工現場,在這裏一待就是10個月。

當時,歐陽侖眼前是一片擠滿老房危房的老社區。在該片區約一萬平方米的建築面積中,需要修繕的建築物約8000平方米,區域內43棟徵而未拆的房屋中,有30棟爲“嚴重損壞”,有的已倒塌。

進駐後,歐陽侖團隊第一件事就是對該片區建築進行了深入摸排調研。“第一感覺,這裏是個建築‘大雜燴’,集合了清末民初到上世紀80~90年代的建築,又統一於廣府建築風格之中。”

這個“大雜燴”由以下幾部分構成:李小龍祖居、永慶一巷及二巷青磚牆體舊民居等清末民初古建築;永慶大街24-28雙號民國時期紅磚牆體舊民居;建於上世紀50~60年代的工人宿舍建築以及建於上世紀80~90年代的水刷石、青磚紅磚混砌的舊樓房。其中,李小龍祖居、永慶大街24-28雙號民居屬於荔灣區登記保護文物單位。

歐陽侖回憶說,當時,有些民居內尚有人居住,比如永慶大街一棟二層房子天面被隔斷爲多間,住了幾家人,居然還有人在屋頂吊起沙袋練武術,“該民居建於民國時期,它雖採用了混凝土樓板,但樓板強度明顯不夠,吊沙袋很容易對房屋結構造成損傷。”

深入摸查完,歐陽侖喜憂參半。喜的是,該片區珍藏了極爲豐富的廣府建築資源,囊括了多時期和多個等級的建築,爲後續修繕提供了發揮空間;憂的是,該片區建築損壞極爲嚴重,屋頂漏雨,牆體出現酥化、傾斜、開裂等狀況,部分建築基礎下沉等,給後面施工帶來了考驗。

如何做到修舊如故,完成保留城市記憶和原有街巷肌理的修繕任務,成了擺在歐陽侖團隊面前的一道難題。

步步用心

路面細心蓋鋼板保護百年麻石街

隨着修繕團隊的入場,永慶坊修繕加固工程很快開工了。這個團隊龐大且專業化,包括了瓦工、批線條工、灰塑工、壁畫工、鋪磚工、石作工、模板工、木工、檁條製作木工、鋼筋工等衆多工種。歐陽侖說,其中有廣東古建修繕行內赫赫有名的邵成村灰塑班組,邵成村爲廣州灰塑國家級非遺傳承人,團隊普通瓦工工匠也多具有一二十年古建修繕從業經驗。

歐陽侖說,從施工環境來看,這幾乎是自己從事古建築修繕二十多年以來最有難度的一次。

“我們面臨的第一個問題就是施工通道狹窄。”歐陽侖說,3米多寬的永慶大街是唯一的施工通道,而這條街是清末民初時期鋪的一條麻石板路,是永慶坊街坊記憶的一部分。爲了保護這條麻石路,施工隊在路面上覆蓋了一層厚鋼板和石粉,將它們完整“護衛”起來。

在危房區內開展修繕工作,既要保證工人安全,還要保證老建築構件拆卸安全,也是難題。歐陽侖舉例說,永慶一巷、二巷十多間民居瓦面破損嚴重,支撐瓦面的檁條和桷板已腐爛掉,施工人員只能在屋內搭起腳手架,把手伸出去,小心翼翼地進行拆除作業,儘量把瓦片和瓦筒完整取下來。僅拆瓦這項工作,40多名工人就做了半個月。

爲了加固舊建築,歐陽侖也絞盡腦汁,嘗試了各種技法。比如,在不改變建築形制、結構的前提下,往李小龍祖居青磚牆體內灌入了3米多高的石灰砂漿;永慶一巷拐角的工人宿舍建築原已部分腐朽的薄杉木樓板被更換爲鋼結構樓板;一些發生裂縫的牆體採用鋼筋“拉桿”的方式進行矯正,得以保留原建築的歷史外觀風貌。

修舊如故

每棟老建築都獨一無二

“在古舊建築修復中,我們要避免一個誤區——什麼都往標準化、模式化去走。”歐陽侖說,建築承載了城市歷史文化遺產的印記,這些印記就鐫刻在不同時間、空間中的形制、材質、工藝、圖案、手法當中。

具體到永慶坊建築外立面修繕中,歐陽侖說:“我們不是建設一條仿古商業街,永慶坊的每一座建築都有獨一無二的特性,我們在施工中很尊重建築本身所承載的建造過程等歷史記憶。比如說,永慶大街二巷建築外立面原來青磚的砌築風格是磚縫比較大,在修繕施工中,我們沒有刻意將磚縫變小,而是保存原狀。”

在永慶坊存有四五個時期的建築,在不同時期,外立面青磚砌體牆都有0.5釐米到2釐米大小不同的磚縫,縫隙砌築灰漿採用黃糖漿石灰膏灰漿。“在外立面修復中,我們沒有去改變,而是保留了這些磚縫原狀,修復也是老方法。”歐陽侖說,正是這種尊重,讓永慶坊外立面磚縫充分呈現了清末、民國、上世紀50~60年代、上世紀80年代、上世紀90年代等不同時期建築外立面砌體的特徵。

歐陽侖重訪永慶坊

“只有這樣,住在這裏的老街坊才能留住家園記憶。”歐陽侖這樣解釋不改變的原因。這種修繕細節比比皆是。永慶坊多棟建築外立面採用的是青磚、紅磚混砌的方式,在修復過程中也沒有做改動。永慶一巷8號民居,原有水刷石牆面修復前已呈空鼓狀態,最初的想法是把它剷掉重新做,後來放棄了,改爲採用注漿的方式將老牆面與牆體重新牢固黏合起來,將這面老牆面留了下來。

老街新生

年輕人多了老街又活了

如今,永慶坊已變身“微改文創街區”,成爲創客羣體、白領階層、市民遊客匯聚的“打卡地”。他們穿過麻石路,走進青磚民居,感受廣府建築的古韻以及文藝氣息。

“希望永慶坊能夠成爲歷史文化街區活態保護的一個樣本。既留住了老西關的記憶,也引來年輕的產業、年輕的人,讓保護與發展一舉兩得。”歐陽侖認爲,舊城舊建築修繕不能總是一副舊面孔示人,也不能做破壞式更新,要將傳統與現代有機結合起來,更重要的是,要能吸引年輕人來這裏。

歐陽侖解釋說:“只有年輕人體驗過了,才能知道什麼叫青磚屋、什麼叫‘爺爺父親那一輩的房子’,他們纔會喜歡上老建築,才能理解傳承的意義。”

據瞭解,繼永慶坊一期改造後,荔灣區將啓動恩寧路歷史文化街區房屋修繕活化利用項目,擬將其打造成集創意辦公區、濱水文化餐飲(酒吧)配套、時尚商業(體驗式)及綜合配套、精品民宿等於一體的廣州西關歷史文化創意街區,改造面積相當於一期的10倍。二期改造將以國家歷史建築保護利用示範區的建設標準進行打造,通過引入社會資本,提升歷史文化街區活化水平,目標是打造“記得住鄉愁,吸引得了年輕人,振興得起老城的活力街區”。

文、圖:廣州日報全媒體記者肖桂來(除署名外)

編輯:廣州日報全媒體

查看原文 >>