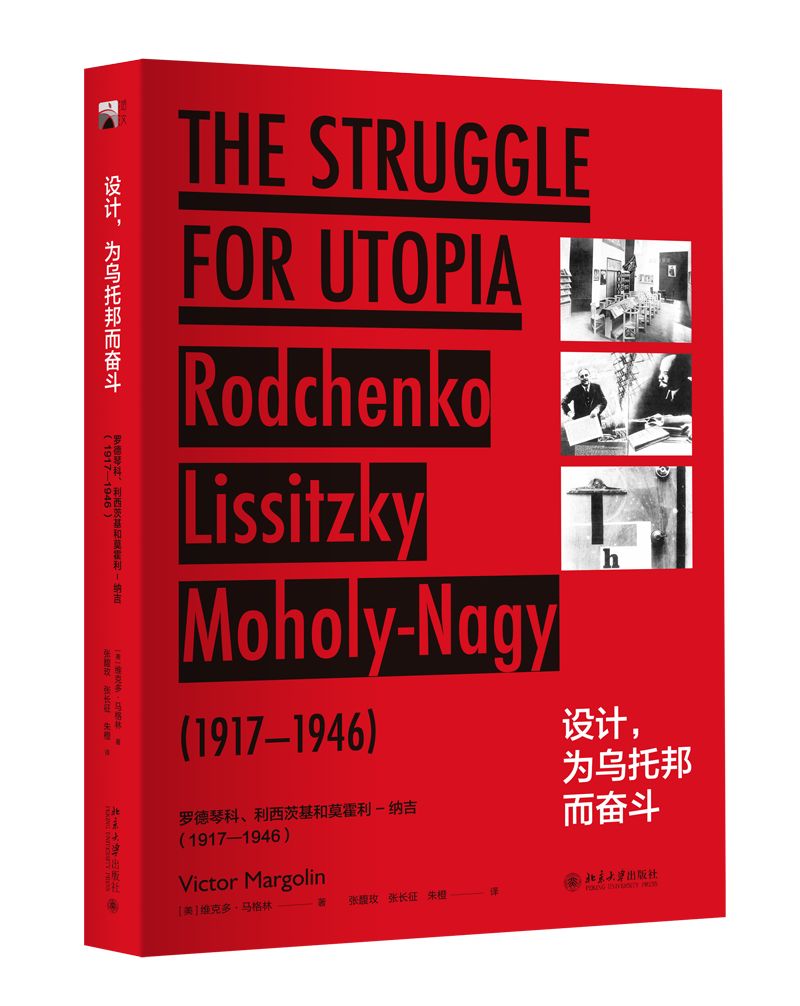

【書情】《設計,爲烏托邦而奮鬥——羅德琴科、利西茨基和莫霍利-納吉 (1917—1946)》

2018年10月新書《設計,爲烏托邦而奮鬥——羅德琴科、利西茨基和莫霍利-納吉 (1917—1946)》

[美]維克多·馬格林 著,張馥玫、張長征、朱橙 譯

北大培文出品,北京大學出版社出版。

*文章版權所有。轉載務請註明來自“閱讀培文”微信(ID:pkupenwin)

編輯推薦

在時代變革之際,設計如何推動社會發展?

在堅守理想之時,設計如何助力使命完成?

內容簡介

第一次世界大戰後,“藝術—社會先鋒派”興起,主張讓藝術家更多地參與社會生活的建設。本書以羅德琴科、利西茨基和莫霍利-納吉,這三位構成主義大師爲例,對他們的創作實踐進行全面研究,藉由對他們的藝術生涯的考察,本書作者——美國著名設計學家維克多·馬格林,審視了這三位藝術家如何在產品設計、平面設計、展覽設計、建築設計、攝影和設計教育等領域,用設計與藝術創作來積極介入社會;如何在那個充滿革命情緒的年代,致力於平衡設計與藝術和社會變革之間的艱難關係,最大程度地彰顯先鋒藝術家的社會使命與抱負。

作者簡介

維克多·馬格林(Victor Margolin),美國著名設計學者,伊利諾伊大學芝加哥分校設計史教授,國際著名設計理論刊物Design Issues創始人,主要研究領域涉及可持續設計、社會設計和設計倫理。

第一章

未來的願景:羅德琴科與利西茨基,1917—1921

第二章

德國構成主義:利西茨基與莫霍利-納吉,1922—1923

第三章

創造“藝術家兼構成主義者”:羅德琴科,1922—1927

第四章

形式的政治學:羅德琴科與莫霍利-納吉,1922—1929

第五章

政權的象徵:利西茨基與羅德琴科,1930—1941

第六章

爲商業而設計還是爲生活而設計?莫霍利-納吉,1937—1946

內文選讀/導論

在1820年代早期,聖西門(Henri de Saint-Simon)伯爵第一次提出藝術家作爲社會先知,與科學家和實業家形成“三巨頭精英聯盟”,從那時起,他將藝術家這一角色定義爲懷有難以捉摸之理想的一羣人。對於聖西門來說,藝術意味着對想象力進行富於創造性的訓練。藝術家將竭盡所能地運用各種技法,包括詩歌、繪畫與音樂,去做能夠激發人類願望的表達。在聖西門的“三巨頭精英聯盟”中,藝術家是對未來社會提出設想,實業家則部署管理技巧來將藝術家的設想付諸實踐。因此,“三巨頭精英聯盟”必須對所有社會活動的構想、分析與執行負起責任。

卡林內斯庫(Matei Calinescu)聲稱羅德里格斯作爲聖西門的密友與信徒,是他最先使用“先鋒派”這一術語來表示一種藝術實踐,而不僅是用作軍事術語。“先鋒派”一詞用作軍事術語時,是指一列士兵在戰場上向前行進;但是聖西門和他的同伴賦予這個詞更爲寬廣的意義,他們聲稱藝術家不像士兵,更像是將軍,因爲藝術家構想出“作戰計劃”,而前線的士兵則根據命令行事。

在羅德里格斯於1825 年發表的關於藝術家、科學家與實業家進行對話的文章中,藝術家如是說:

藝術的命運是最爲美妙的,它以積極的力量作用於社會,具有真正的佈道功能,作爲智者之先驅有力地向前行,爲他們的時代發展作出貢獻!這就是藝術家的責任……

然而,隨着19 世紀的發展,許多藝術家仍然拒絕充當社會先知的角色,與之相反,他們更願意劃出與社會生活相分離的獨立環境與地帶,在其中他們可以捍衛藝術的完整性以對抗大衆潛在的墮落。德國批評家彼得·伯格(Peter Burger)注意到,先鋒派對那些受到廣泛關注命題的興趣逐漸減少,這與他們轉向對美學領域的探討並且集中關心形式問題,有密切的關聯。伯格認爲先鋒派關於藝術語言的新的自我意識,形成了他們的重要認識,即外部經驗對於一件藝術作品本身而言並不是必需的。伯格將持有這一觀念的藝術家描述爲審美先鋒派。

一旦藝術家認爲藝術的形式或語言具有天生的力量,便開始將他們的作品和早期關心這一問題的藝術家的作品聯繫起來,而不是僅僅關注審美的問題。在這一點上,正如伯格所指出的,“藝術作品與現實之間形成了一種新的關係。不單是各式各樣的現實滲透於藝術作品之中,而且藝術作品也不再封閉於現實之外”。

發展這種聯繫的目的是“新藝術—社會先鋒派”的中心問題。我們可以回顧未來主義藝術家對於在他們的藝術中表達速度、嘈雜以及日常生活的同時性的渴望,以及他們對於字體、傢俱、室內陳設乃至城市設計的敏感性。同樣,表現主義藝術家也不單純面向設計,但是他們與柏林的達達主義藝術家一樣,也找到了藝術與生活之間的一種銜接。那些信奉風格派和新造型主義原則的藝術家,特別是凡·杜斯伯格和皮特·蒙德里安,想讓他們的幾何語言成爲主導並體現於整體的建築環境之中。

在俄羅斯藝術家中,卡西米爾·馬列維奇希望至上主義能夠包羅萬象地再現人類精神,並將至上主義形式應用於日常生活中的所有對象。俄國構成主義藝術家則展開關於藝術價值的激烈辯論,許多人決定完全拋棄藝術,通過創造與運用書報亭、招貼、傢俱與劇場裝置等新對象,來表達他們強烈的信念。例如,在包豪斯中,沃爾特·格羅皮烏斯希望將所有藝術活動整合於建築的羽翼之下。

然而,“藝術—社會先鋒派”並不單純對創造新形式感興趣,他們希望那些形式成爲一種新精神的“能指”(signifiers),他們野心勃勃地爲藝術創造新的社會角色,讓藝術成爲社會生活的組織與建構中不可或缺的參與者。這樣的認識讓我們回想起聖西門關於藝術家作爲社會先知的觀點,但又有所不同。聖西門與他的追隨者在他們設想的“三巨頭精英聯盟”中區分了兩種類型的行爲:散漫的行爲,這是藝術家對於目標、目的和計劃的假定;務實的行爲,指的是實業家對於方案的切實可行的實施舉措。在聖西門構想中,最明顯的是藝術家擁有預見可能性的能力,但得依賴其他人將他們的想法付諸實踐。然而,“藝術—社會先鋒派”的野心是縮小那些被侷限於假定與投機的散漫行爲與務實行爲之間的差距,使其融入一個新社會的建設之中。他們希望形成“雙重革命”的效應,通過對革命藝術實踐進行重新定義,使其也成爲革命社會實踐的一部分。雖然,我們意識到他們並沒能大規模地實現最初的預期目標,但是儘管如此,人們仍然認可他們爲藝術家所開闢的新方向, 尤其是肯定宣言的權威性,以及生產出社會生活中可能偏好的模型。

在歐洲歷史上的特定時刻,1909 年前後,馬裏內蒂在巴黎《費加羅報》上發表了《未來主義宣言》,“藝術—社會先鋒派”隨之開始活躍,一直持續到第一次世界大戰之後的1920 年代初期,當時蘇聯共產黨在蘇俄鞏固他們的勢力。在20 世紀, 革命性的社會背景似乎第一次爲先鋒派藝術家提供了有利的地勢。

學界有許多關於20 世紀早期先鋒派運動及其領導者的研究。在理論層面上, 雷納特·波焦尼(Poggioli Renato)、馬特·卡林內斯庫和彼得·伯格已經嘗試將先鋒派作爲一種現象,並研究其對“後戰爭時期”的影響。更具體來說,許多學者已經就未來主義、表現主義、達達主義、超現實主義、風格派、構成主義和包豪斯展開了諸多研究。對各種特定運動與藝術家個人的深入研究,使我們積累起關於兩次世界大戰期間先鋒派的豐厚知識,然而,還有一些重要的問題有待探究。我們需要更精確地闡明“藝術—社會先鋒派”最初的烏托邦式信念是如何成爲他們追求目標的動力,他們爲什麼會相信願景得以實現,而當他們的願景受到冷漠的反對時,他們如何改變策略,他們取得了哪些局部的勝利。

我對這些問題的興趣引導自己去寫了一系列關於三位“藝術—社會先鋒派”的代表人物——亞歷山大·羅德琴科(Alexander Rodchenko),埃爾·利西茨基(El Lissitzky)、拉茲洛·莫霍利-納吉(Lászlo Moholy-Nagy)的文章。選擇這三位藝術家,是因爲他們在兩次世界大戰之間的那段時期的抱負和藝術生涯,覆蓋了範圍廣泛的藝術實踐,並且他們致力於將自己的信念付諸實踐。從當代這一優越的視角來看,我們可以討論一系列由他們的作品所引發的問題。

本書的每一章節都聚焦於一個單獨的專題,其中涉及一位或多位藝術家。通過考察這三位藝術家如何在特定的歷史環境中創作,我希望更好地探討一個更大的問題,即藝術與社會生活的關係,該問題形成了本研究的框架。我還沒對羅德琴科、利西茨基、莫霍利-納吉所做的藝術與政治選擇形成結論性評價,這並不是一個容易的選擇。他們屬於第一代對激進的藝術語言與革命性的社會形勢的關係進行考察的藝術家。在第一次世界大戰之前與大戰期間,在那段藝術與政治激烈動盪的時期,當他們開始明確自身的視覺與社會價值時,他們無法衡量自身影響可能達到的程度或方向。作爲藝術家,以上三位都拒絕接受將傳統的具象表現性繪畫作爲抽象繪畫的一種新視覺語言。他們還從純粹而散漫的藝術領域轉向對各式各樣務實的設計形式的探索。利西茨基是一位活躍的平面設計師與展覽設計師,同時還是一位訓練有素的建築師。羅德琴科與莫霍利-納吉既是攝影師,也是劇場的舞臺美術設計師。他們三人都是教師,利西茨基起先教授藝術,後來在位於莫斯科的蘇聯設計學校福庫特馬斯設計學院(VKhUTEMAS)教授室內設計;羅德琴科教授基礎課程並同時主管金屬製品工作室;莫霍利-納吉領導着包豪斯的金屬工作坊。在他們所從事的各種形式的工作中,有着重要的連續性,這來源於他們關於基本視覺語彙的信念,以及他們將藝術視爲一種延伸到美學領域的實踐的概念。隨着這種目標性的轉變,藝術與設計之間的邊界不再那麼牢固,藝術家對於視覺問題的關注便可以通過圖形設計、建築、電影、展覽與舞臺設計、產品設計等極其多樣化的活動來 闡述。

爲所有上述活動指引方向,並肯定它們之間的關聯性的,是現代藝術家的一種意識形態或一組信念。根據人類學家克利福德·格爾茨(Glifford Geertz)的理論, 意識形態是一種“象徵行爲”的形式,通過這種形式,人類有意識或有目的地創建符號系統,並建立人類行爲的邊界。格爾茨提出,在傳統社會中,那些繼承的符號強化着延續過去價值的行爲,但是在社會動盪時期,比如革命時期,當傳統符號系統不再被認爲是有效的,一種創建“社會組織與心理過程的模板”的需求便被提上日程。

正是這樣一些動盪的情況促使羅德琴科、利西茨基與莫霍利-納吉的意識形態的形成。他們三人都在各自國家發生政治革命的時期內成爲藝術家——羅德琴科和利西茨基在俄國,而莫霍利-納吉在匈牙利,他們都目睹並親身參與了藝術領域的巨大變革。這些政治與藝術事件是他們的意識形態形成的背景,而這些意識形態基於以下三大共同信念:

一、藝術家是社會變革先鋒團隊的一分子,並應努力展現烏托邦社會的特徵。

二、藝術不是僅僅關乎其審美領域的孤立的話語實踐。

三、那些被認爲是客觀和準確的形式,是視覺陳述最恰當的基礎。

儘管羅德琴科、利西茨基與莫霍利-納吉三人分別以截然不同的方式將這一意識形態付諸行動,但其特徵還是在他們的實踐中確立了共同方向。終其一生,他們所處的社會環境發生了劇烈變化,他們的實踐策略經歷了嚴峻的考驗與重大的調整。他們在工作中經常面臨理想與實踐相沖突的情況,每個人都處於可能性與現實的辯證關係之中。

因此,這些章節最能解釋這些變化與修正,我將它們安排於一個相近的時間序列之中。每一章節都聚焦於一個關於其中某位或多位藝術家的特定問題。

我的寫作從俄國大革命結束後羅德琴科與利西茨基的實踐開始,他們將繪畫作爲討論革命建築與城鎮規劃的手段。這裏所討論的問題是最初的革命熱情如何營造環境,激勵藝術家去擴大其社會影響範圍。

在第二章中,我開始關注德國構成主義的問題,它與俄國構成主義有着明顯的差別。利西茨基於1921年底去了德國,並與莫霍利-納吉進行了第一次會面。這兩位藝術家是1922—1923年那場關於“構成主義藝術的社會潛能”討論的中心人物。與利西茨基剛剛離開的俄國形勢相比,德國並沒有內在的革命承諾,構成主義的政治含義更多地取決於藝術家自身試圖創建的語境。

在第三章中,我將讀者的視線帶回到蘇聯,以及羅德琴科在新經濟政策時期的作品。1921年底,羅德琴科宣佈結束繪畫創作,並開始嘗試多個領域的設計。他的目的是針對設計項目的緊迫性,考察結構主義視覺語言的可能性。值得討論的是,他設想自己以設計師的身份來完成設計項目。

羅德琴科與莫霍利-納吉兩人均在1920年代早期開始攝影創作,並且持續了十年以上。在他們創作生涯的某些特定節點,他們的作品有極爲相似之處,然而他們的創作動機卻迥然不同。在第四章中,我試圖探討他們的攝影創作與他們所處的社會環境之間的關係,並特別關注這些環境因素如何影響他們對於作品的不同主張,從而驅使兩人從一個相似的起點,走向了截然不同的方向。

隨着1929 年第一個五年計劃的啓動,蘇聯藝術家與設計師被號召起來,要求他們比過去更爲直接地爲國家服務,這使得先鋒派在很大程度上失去了自主性。在第五章中,隨着利西茨基於1925 年從西方回到蘇聯,我開始討論利西茨基和羅德琴科如何面對這些限制他們創作自主性的新約束條件的問題,與此同時,這又爲他們提供了在爲國家的服務中承擔真正的設計任務的機會。

在最後一章,我考察了莫霍利-納吉如何從歐洲移居到美國,成爲新包豪斯設計學校與設計學院的負責人。通過比較他在這些學校中制定的教學計劃,與那些支持他計劃的商業領袖的期望,從關係的複雜性中,我們可以看到莫霍利-納吉如何嘗試將他早期的先鋒派社會理想融入芝加哥企業資本主義的背景之中。

有些時候,羅德琴科、利西茨基與莫霍利-納吉似乎在爲同樣的烏托邦價值而奮鬥。然而,羅德琴科與利西茨基最終被迫轉變他們的意識形態,去抵制反對先鋒派的蘇聯政策;而莫霍利-納吉則不得不去面對雖允許大量自由創作但對藝術家的政治主張不當回事的資本主義社會。

儘管這三位藝術家想象了許多種並未實現的可能性,但他們的實踐仍然保留下了能幫助我們解決一些重要問題的豐富經驗。通過回顧他們的生平,我們可以更好地評估藝術與設計對社會的影響程度,也能更清晰地理解在何種社會情境之中藝術的影響能夠行之有效。正是這些問題的力量促使我從事這項研究,並堅信解答這些問題終將會有所裨益。

查看原文 >>