洞察·资道|王涵:不应过度强调全年GDP增速目标 关注三大产业链的潜在风险

摘要:王涵表示,境外疫情蔓延加大全球经济不确定性,政策稳中求进,对GDP增速目标可能不必过于强调。短期增加宏观对冲力度、积极扩大内需,中长期,政策在通过刺激扩大内需对冲疫情影响的同时,也强调提升要素流动效率、向内部改革要红利,这意味着利用同样的资源在经济中发挥更大的作用,各种要素的市场价值有望得到提升。

近日,国家统计局公布一季度GDP为206504亿元,同比下降6.8%。有关全年GDP要不要“保6”和如何“保6”的问题,引发较大关注。兴业证券首席经济学家王涵认为,“疫情导致经济活动‘急刹车’,市场对一季度‘数据差’已经有一定预期。复产复工逐步推进,经济开始‘爬坑’,一季度GDP数据甚至略好于市场预期。”

一季度GDP数据略好于市场预期

突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济运行造成了比较大的影响。尽管国内疫情已经得到较好控制,复工复产取得重要进展,经济社会运行秩序加快恢复,但是国际疫情持续蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多。

对于一季度的经济数据,王涵表示,市场对一季度“数据差”已经有一定预期。复产复工逐步推进,经济开始“爬坑”,一季度GDP数据甚至略好于市场预期。GDP是一个产出的概念,2020年一季度有超过一半的工作时间内十几亿中国人为了“抗疫”停止生产经营活动,经济数据肯定是最差的时候。而市场对此是有预期的,此前已经公布的1-2月经济数据和中观层面的高频数据也指向这一点。随着中国国内疫情得到进一步控制,经济秩序逐步恢复,高频数据显示2月中旬以来复工复产逐步回升,当前已接近或达到正常水平。制造业、建筑业等行业正在通过相应加班加点的方式挽回部分损失。实际上,一季度GDP甚至还略好于预期,说明后期赶工速度较快,相较于海外经济体,中国经济展现出较强韧性。

随着复工复产逐步推进,目前中国经济的主要矛盾从供给端转向需求端。外需层面,疫情在境外持续蔓延,全球经济增长存在较大不确定性,将对海外需求产生拖累并冲击出口企业。内需层面,虽然制造业、建筑业等行业可通过赶工补进度,但想要弥补餐饮、旅游等服务业的损失,难度可能会更大一些。

正如4月17日的政治局会议指出,“当前经济发展面临的挑战前所未有”。在此背景下,政策基调上“稳中求进”,在稳住疫情防控和民生底线的基础上维护经济增长,对GDP增速目标可能没必要过度强调。王涵表示,境外疫情蔓延加大全球经济不确定性,政策稳中求进,对GDP增速目标可能不必过于强调。短期增加宏观对冲力度、积极扩大内需,中长期,政策在通过刺激扩大内需对冲疫情影响的同时,也强调提升要素流动效率、向内部改革要红利,这意味着利用同样的资源在经济中发挥更大的作用,各种要素的市场价值有望得到提升。

发达经济体“祸水东引”风险上升

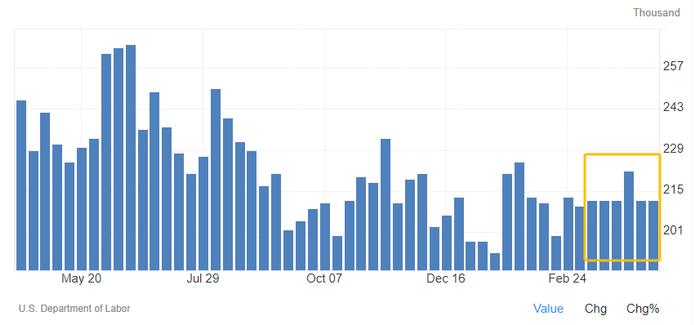

3月以来,全球资本市场震荡加剧,大宗商品价格下跌,以美国为代表的发达经济体爆发了史无前例的流动性危机。为应对疫情,缓解流动性危机,美国大规模财政刺激计划出台,预计美国政府债务率、赤字率都将大幅提升。

“本轮美国政策刺激力度已经超过2008年次贷危机。”王涵坦言,当前,美国推出了约2.3万亿美元的财政刺激,参考彭博当前对于美国2020年名义GDP增速的一致预期在3%左右,如果假设这部分财政支出完全由美国新增政府债务来支撑,那么美国政府债务率将上升至119%,这超过了美国政府债务率历史上前期最高点(二战后1946年的118.9%)。从赤字来看,即使假设2020年财政收入不变(在当前的疫情影响下这一假设是偏乐观的),刺激计划全部在2020年支出中体现,那么2020年联邦政府赤字率将接近14%,这实际上已经超过了次贷危机的规模——2009年奥巴马推出8000亿美元财政刺激计划之后,当年政府赤字率为9.8%。

相对美国政策刺激的力度,后续更需关注这部分财政刺激的成本由谁承担的问题。短期来看,这部分财政资金可能大概率由美联储的无限量QE承接。但本质上,只要债务存在其后续的偿还或利息支付压力依然需要由全体民众承担。王涵分析,美国消化本次刺激的成本主要可以通过国内国外两条途径来实现。

从美国国内来看,或增加关于增税政策争论的风险。从美国国内来看,过去几年美国大规模减税虽然延长了美国经济复苏,但也引发国内的一些不满。尤其是有观点认为,减税政策使得美国大企业以及企业家(富人)更为受益,因此加剧了贫富差距,因此包括拜登在内部分美国政客开始支持向富人征税。而本轮美国财政大刺激,可能意味着关于税收政策逆转的争论可能会大幅增加。

从对外政策来看,发达经济体“祸水东引”的风险上升。如果美国国内无法消化这部分刺激的成本,其将一部分成本向外转嫁的风险将上升。同时,如果本轮美国政府动用“超级火箭筒”却未“救活”经济,这也将意味着美国政府可能正以更快的速度透支其信用。在此背景下,美国是否会动用其他非经济层面的手段来巩固其信用或者化解国内矛盾,也存在不确定性。

关注三大产业链的潜在风险

疫情冲击下,海外各国社会内部矛盾进一步激化,全球化趋势或将受到冲击,中国产业链受到前所未有的挑战。一些国家提出不惜代价补贴成本,鼓励本国企业转移制造业,呼吁产业链回归。同时,受国外工厂停工影响,国内部分企业的生产零件出现短缺。

关于国内如何应对产业链、供应链出现的新情况,王涵强调,国内需集中关注产业链中潜在脆弱的环节。对于中国而言,需要额外关注电子、粮食、能源三大产业链工业不确定性带来的潜在风险:

其一是电子产业链。2018年最新数据看,中国半导体需求中仍有27%的产品线高度依赖美国供应商,其中操作系统、数据库、中间件等基础软件领域,美国企业在中国市场份额则均超过50%。因此,需要关注半导体产业部分核心器件的供给缺口风险。

其二是粮食产业链。虽然我国三大主粮——大米、玉米和小麦自给率仍高,但大豆进口依赖度高达85%。考虑到当前已有部分国家因为疫情对粮食进行限运甚至禁运,需要关注粮食安全问题。

其三是能源产业链。页岩油革命后美国逐渐成为原油净出口国,但中国能源对外依存度较高。考虑到在石油市场上美国与中东产油国日益激烈的竞争关系、维护中东稳定的成本、以及中国对中东能源的依赖等因素,需要关注能源安全问题。

虽然政治成本抬升的风险可能会影响企业短期经营,但中长期看效率和成本仍然是企业全球布局的核心考量。对策方面,王涵指出,短期应当稳住生产,把握国内市场规模大、工业体系和基础设施完备的优势。中长期补齐产业链“短板”,化危为机,培养新动能。

具体来看,短期疫情境外蔓延,全球需求不足的问题可能正在转向供不应求的问题,这意味着率先走出疫情的中国产业链的话语权增强。中国可以把握住国内市场规模巨大、工业体系完整、基础设施完备等优势,保持国内产业链供应链的稳定性和竞争力,促进产业链协同复工复产达产。

中长期可建立定期全产业链安全筛查机制,集中力量补齐产业链“短板”。从系统安全性角度,而非纯经济角度,维持中国全产业链的完整性。并要抓住战略机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,培育壮大新动能,增强产业链供应链的灵活性。