抗战期间易县罕见的一张吃喝照背后

战争年代,由于粮食的稀缺、军纪的森严、供给渠道的艰难,军队和老百姓一般都是各吃各的,在一起聚餐的场面很少。那时,只要一看到八路军人跟老百姓在一起吃喝,首先想到的一个词是:犯纪律。

说不准八路军和老百姓在一起吃喝,不是绝对的。比如在特殊的情况下,一分区八路军中的易县子弟很多,时不时,会有某个易县的干部途径家门口回家,在一起跟他回家的战友中,一定会受到这家人都尽力款待。这种情形时有发生。这绝对不属于“犯纪律”。

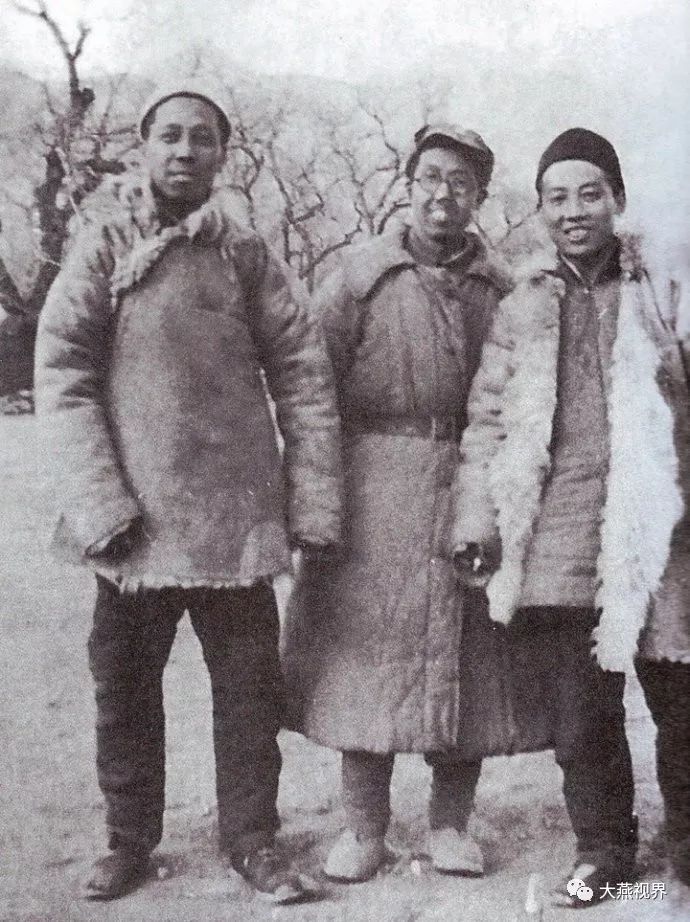

眼前的这张老照片,并不是来自刘峰的相册,是一位对晋察冀抗战感兴趣的后生转给我的,照片中的主角人物是当时的一团三营长张英辉。我拿这张照片同刘峰留存的所有照片小样对照了一下,并没有从中找到相同的照片。但我疑似,这张老照片仍旧出自刘峰之手,是当时跟随一团摄影的刘峰拍摄之后,洗印后给了张英辉的。

这次刘峰抗战摄影集的出版稍嫌粗糙,许多刘峰亲手拍摄的老照片并没有集全,比如许多一分区红军干部、抗战干部家中珍藏的抗战时期的老照片中,不少应该出自当时刘峰的拍摄。这种凡被拍摄的主角是干部个人的照片,刘峰一般都没有保留底片,当时就给了被拍摄者的个人。

眼前的这张老照片,我疑似拍摄的时间在1942年的9月,那时,一团的改制工作基本完成,营一级编制不再存在,被任命为易县支队长的张英辉和当时被张英辉拉到易县支队的几位三营干部向居住多时的房东一家作告别答谢聚餐。

为什么是1942年的9月而不是其它的什么时间?为什么要猜测是刘锋拍摄的而不是什么别人?我在下面谈谈我的看法。

1942年秋天,是晋察冀军区准许军队和老百姓在一起吃饭的分界线,在以前是不许可的。一是军队吃老百姓的绝对不许可,被称作“犯纪律”;二是军队也没有余粮余钱供老百姓来吃喝,都是卡着人头来发放粮票和菜金的,而且菜金微薄,自己吃都不够,哪里有富余请别人吃饭。

但1942年就不同了,军队实行了来自延安的“大生产”政策,第一次自己有了富余,有能力,当然也有了新的政策,允许你用自己的富余所得请老百姓吃饭。

1942年开始,晋察冀实行的军队“大生产”政策,是个统称,这一政策允许军队开展不与民争地的大生产运动,自己动手,丰衣足食。此外,还允许军队经商、允许军队截留从敌方缴获的物资所得,实行自己(指干部战士本人)、集体(指部队自身)、上级(指上交部分)都得益的经济政策。

再来顺便谈谈1942、1943年杨成武亲自策划和指挥的几次冀中运粮、运布、运物资的大行动,高粮和姚雪森等许多一分区老干部的回忆中都被提及过。不知道你注意到细节没有?每一次抢运回到一分区,所有参加抢运物资的干部战士都有各人的“分红”可拿。这就是当时晋察冀部队实行的新经济政策中的奖励政策。

这一政策实行了五年,解放战争初期也一直都在实行。直到1947年6月刘少奇、朱德为首的中央工作班子来到晋察冀以后,朱德对晋察冀部队一直实行的大生产和经商的政策紧急叫停,这才算对1942年开始实行的经济政策有了个了结。

所以1942年秋天一团一些营级干部请老乡吃饭,既是政策所允许的,也是经济上负担得起的。

再谈摄影师的问题。

1942年1月以前,一分区有三位摄影干部,即杨国治、李鸿年(李途)、刘锋。其中,杨国治和李鸿年来自晋察冀军区摄影科,是1939年11月一分区取得雁宿崖、黄土岭大捷后,聂荣臻高兴,亲自批给一分区的宝贵礼物。但1942年1月,这两个人又奉命回到了晋察冀军区,筹备成立晋察冀画报社。所以1942年,一分区只有刘锋一个摄影干事。

1943年初,来自丁玲带领的西北工作团的葛焰、叶苍林来到了一分区,叶苍林来到一分区的任务之一,是根据晋察冀军区政治部的命令,每个主力团都要培养一名摄影干事。可是迄今为止,这些团属摄影干事都是谁?有什么作品?实际上有目可睹,一件也看不到。

还有一个客观现实,不能不提。在1942年的9月,晋察冀军区公布了几个新成立的游击支队,虽然张英辉任支队长的易县支队不在这上面,这也是我猜测易县支队隶属于易定徐支队的主要原因。当然,这只是猜测,不一定对。

自1939年的1月开始,一分区一团就驻扎在易县东部地区的林泉、界安、东西步乐的这些村子,成为把守一分区东大门的有力屏障。

自1939年12月黄土岭战斗结束后,原驻扎在涞源县银坊一带的一分区三团与五支队赵玉昆所属的二十五团、二十六团换防,三团驻扎到易县东部的塘湖地区。这是比一团更接近敌伪统治区的战线位置,所以,真正把守一分区东大门的,应该是三团。三团在这个地区坚持了两年时间,到了1941年底、1942年初,原三团所在的塘湖地区已经沦陷为日伪统治区,所以,三团向南,改为驻扎在满城县的四个赵庄一带,把守一分区最靠近保定的东南大门。

三团走了,一团开始与日伪军直接对阵。因为太靠近前线,一分区各领导机关从原来所在的几个娄山村一带,转移到周庄(司令部)、岭东村(政治部)、裴庄(地委及行署)一带。

一团的驻地属根据地的前沿,但仍在根据地的范围之内,从一团再往东,就是游击区,往东南是易县县城,往东北是满城县城、大王店鬼子据点和保定城。这些游击区不能没有八路军的地方部队,谁在那里活动?当然是被称作“易定徐游击支队”在活动。

张英辉被组建易县支队之后,当然不能再留在一团的驻地根据地内,要到游击区去活动。而且游击支队不像主力团一样,没有自己固定的驻地,要不时变换驻地地点,比如,这个易定徐支队可能在易县,也可能几天后去了定兴,再过几天又去了徐水(很长时间都在徐水县史各庄)。此外,游击支队不再穿军装,而是穿便衣,在游击区活动起来不像正规八路军出现的那样显眼。

没有找到易县支队的照片,只有一张龙华支队(二区队)政委黄连秋的照片,均是便衣打扮

我猜想这张老照片就是张英辉临走前向居住多年的老房东和地方村干部的告别餐会。看桌上的菜肴,十分简单寒酸,在场的人举杯同饮的,应该是易县当地当时最普通的“地瓜烧”。

聚餐的地点,具体在易县中东部的哪个村子很难猜测。因为当时靠近塘湖的一团几个村子的驻地南界安、北界安、榆林庄、西渭庄,都已经成为了对敌的前沿阵地,一团团部也已经后撤到了沙岭村。再往后撤,就上了狼牙山。以后果真如此,1943年后,一团团部真的一退再退,被迫迁到了狼牙山上的老君堂,而昔日的驻地界安一带,则成为了一团及当地民兵大摆地雷战的战场。

还有一件事不能不说。三团原来的驻地塘湖、尉都、裴山因丢弃得早,好一些,以后没有再经历日伪军的大屠杀。而一团的几个原驻地堡垒村,比如沙岭、菜园、南淇村,先后都经历过日伪军的大屠杀。而一分区司令部住过的北娄山,因村民早已离去,人没有受到大伤害,但全村被彻底焚毁,破坏。所以,照片上跟张英辉一起合影的这几位老乡,很可能早就不在了。

一位易县当地人李英武,当年的一团卫生队卫生兵。解放以后当过医院政委,最后的职务是北京空军后勤部卫生处处长。他退下来后,唯一的心愿就是积极为易县当地拉赞助,拉投资,改变易县的贫困面貌。由于他到处找人拉钱成了“魔怔”,那些一分区出来的老干部们都纷纷躲着他。

李英武当然不能放过他当年的顶头上司,他当卫生兵时候的一团卫生队队长尹明亮。尹明亮是江西泰和人,一团团政委朱遵斌和三团团政委肖锋的泰和老乡。1955年,尹明亮超过他的两个老乡上司,被授予少将军衔。若干年过去,尹明亮的一个儿子尹卓,又成为军队的专家被授予少将军衔。

曾经的一团卫生队长尹明亮

海军信息化专家咨询委员会主任,少将研究员;博士后导师组组长尹卓

(来源于YANXIN的博客)

查看原文 >>