爲了搞懂什麼是記憶,這位科學家四年來每天堅持訓練蟲子

“在科研中,”尤金說,“你也許並不知道研究會走向何處,但你相信,當抵達終點時,所有的努力都將是值得的。”

記憶,就是喚起蕩然無存的昨日。

小的時候在泳池潛泳,摸到池底的瓷磚,感受到耳朵裏的壓力。跟家人一起穿過果園,從樹枝上摘下蘋果。這些場景以一種難以察覺的形式,遊走在你的腦海之中,直到有一天,在一種氣味或聲音的激發下,它們終於現出原形。

雖然記憶顯得虛無縹緲,但科學家認爲,它們或存儲於神經元之間的連接(即突觸)之中。理論上,若能按照每一個神經元和突觸的位置繪製出腦部圖譜,這個圖譜或許就是你畢生記憶的記錄。

這樣的圖譜名爲“連接組”,它們有望變革我們對人腦和意識的理解。通過比對健康與非健康大腦的神經連接,研究人員可以針對精神疾病設計出新的治療手段。而作爲連接組的一種極端應用前景,有人設想了這樣的未來:人們將記憶上載到機器人身上,以實現某種形式的永生。

不過,連接組的前景有多廣闊,繪製連接組所面臨的挑戰就有多艱鉅。

人腦擁有大約860億個神經元和100萬億個突觸,其複雜性到了接近於無窮大的程度。科學家已經針對某些神經元密集的團簇開始了局部繪製工作,但要把整個人腦繪製出來,恐怕得要幾千年。

正如普林斯頓大學知名神經學家承現峻(Sebastian Seung)所言:“繪製出完整的人類連接組,這是有史以來最大的技術挑戰之一。它需要世世代代的努力才能成功。”

尤金·李在MIT的霍維茨實驗室中。

蟲子是怎麼想的?

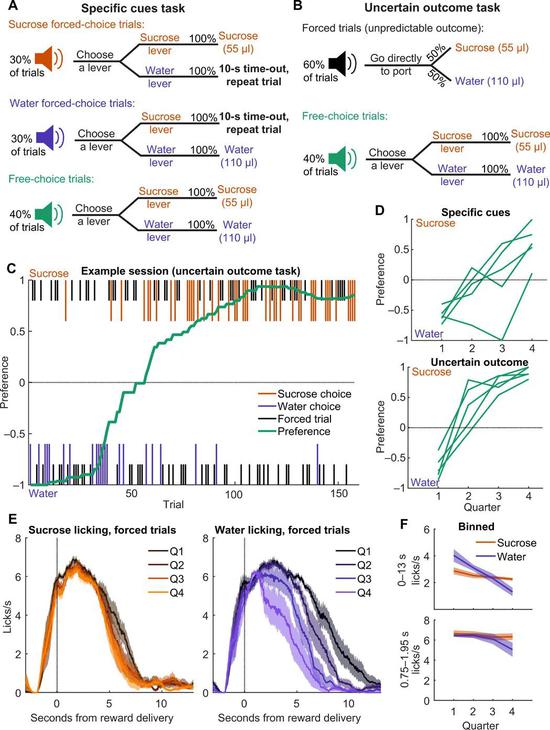

正是在這樣一個背景下,在麻省理工學院(MIT)一個沒有窗戶的房間裏,尤金·李(Eugene Lee;音)正埋頭苦幹。他是該校腦與認知科學系的博士生。這四年來,他都在研究線蟲的連接組。這個項目雖沒有繪製人類連接組那麼宏偉,但有望解答這樣一個問題:動物是怎麼學習的?

尤金身着條紋襯衫,語調流利。他的桌上擺放着各種用具,都跟一種名爲“秀麗隱杆線蟲”(C. elegans)的微型線蟲有關。

尤金在秀麗隱杆線蟲身上投入了大量的時間。他借用一個世紀以前伊萬·巴普洛夫做過的經典實驗,對這些線蟲展開認知分析。

在巴普洛夫實驗中,狗在人類的調教下學會將鈴聲與食物聯繫起來。這類行爲名爲經典條件反射,是一種簡單但強大的學習模式。

尤金把它照搬到了線蟲身上。秀麗隱杆線蟲的連接組首次繪製於30年前,在連接組的幫助下,尤金不必面對線蟲神經網絡的一團亂麻,而得以知道,在這種線蟲學習過程中,哪些神經細胞在協同作用。然而,只有教會它們對刺激作出反應,他才能理解一個問題:信息在其神經系統中是如何流動的。

若能取得成功,這項研究有望啓發其他科學家,使他們採取同樣的辦法,研究其他更加複雜的動物。研究人員或許會因此相信,將小鼠乃至人類的連接組繪製出來,都是值得的。

但尤金髮現,在那之前,我們還有很多難關需要攻克。畢竟,在線蟲訓練問題上,我們並沒有現成的說明書。

“你得知道蟲子它是怎麼想的,”他說。“它爲什麼要學習?對它來說,什麼最要緊?”

若只用肉眼觀察,秀麗隱杆線蟲顯得很不起眼。在培養皿內,它們就像一根根線頭,散落在光滑的瓊脂表面;它們一生中大部分的時間都在覓食細菌。但一到顯微鏡下,它們就變成了一種超自然生物。

秀麗隱杆線蟲的身體是透明的,隨着蠕動而閃現出各種不同的質地。光滑的圓卵連成一串。腸道爲暗色,具有顆粒感。軀幹修長,色灰,帶麻點,就像月球表面一樣,或明或暗。

尤金對秀麗隱杆線蟲情有獨鍾,這是因爲它們簡單與複雜並立的誘人特質。它們只有302個神經元、7000個突觸,簡單得不足以模擬人類認知,但學習能力和記憶力卻讓人刮目相看。因此,在用連接組解釋動物行爲這一領域,它們成了最佳測試用例。

“很多研究以蠕蟲和果蠅等簡單且具有高度可追溯性的模式生物爲對象,圍繞神經系統的工作原理,提供了大量的洞察,”MIT生物學教授、尤金的論文導師羅伯特·霍維茨(Robert Horvitz)說。2002年,他與另外兩名科學家一同獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

對尤金而言,這些實驗很磨練毅力。訓練一條線蟲耗時45分鐘,逐一訓練多條線蟲的一次課程通常要持續八小時。

線蟲的“輔導課”是這樣的:尤金將每條秀麗隱杆線蟲暴露在兩種環境因素下:一種是它們討厭的紫激光;一種是通常不會引發線蟲任何反應的果味酒精。經過10至20次“課程”,這些線蟲學會將兩種因素聯繫起來,在只聞到果味的情況下,也會出現嘔吐反應,或吐出已經喫下的細菌,並向後蠕動。

每一次迭代中,感官信息都會以電流和化學物質的形式通過神經迴路。在這些蠕蟲體內,該回路始於感光或嗅覺神經元,繼而流過其他一連串神經細胞,最後抵達負責嘔吐反應或向後蠕動的肌肉細胞。尤金預期,通過檢視連接組,他或能找到一個特定的神經細胞,它既鏈接到嗅覺神經元,也連接到感光神經元。

“也許,”他說,“那個神經元就是兩種感官的信息首次收集的地方,也就是學習發生的地方。”

爲檢驗這一假設,尤金將使用激光,殺死上述神經。神經迴路一經切斷,秀麗隱杆線蟲就無法正常學習了。他將系統性地重複這一過程——逐一殺死附近的神經元,記錄相應的行爲改變——由此繪製出將感光能力和嗅覺聯繫起來的整個神經迴路。

工作中的尤金有着鼓手般的韻律感。他坐在顯微鏡前,將焦點對準單個線蟲,右手握着帶酒精的吸管,往線蟲頭上扇。幾秒後,他腳踩踏板,啓動激光,使兩種刺激並行。過後,再施以果味酒精這種單一刺激,觀察線蟲反應。這時,尤金會用左手的食指,將線蟲消化肌收放的韻律敲入電腦——這是嘔吐反射的衡量指標。

尤金喜歡獨處,通常從中午12點工作到凌晨3點。他沒有什麼可分心的事,也不用跟其他研究人員共享設備。在枯燥的實驗中,他偶爾能獨享勝利的喜悅。

“我喜歡晚上工作,”他說,“要是有什麼激動人心的發現,你可以大喊大叫。你可以沉浸在走在最前沿的喜悅之中。旁邊有人就不行了。”

通常,科學家最忙的時候,是實驗出問題的時候。尤金花了幾個月的時間,解決實驗涉及到的種種問題,將訓練線蟲的激光調到最合適的強度,確定使用的氣味類型,還有調整其他變量。

爲了保持頭腦清醒,他每週騎兩次馬。這是他當初心血來潮的選擇——他想找一種“英式”運動,跟小時候在新加坡玩過的截然不同——不過,跟枯燥而緩慢的學術研究相比,兩者還是有共通之處。

尤金練了兩年的控馬小跑,纔開始越障練習。時至今日,他還是在小跑和越障之間切換,保證基本功紮實。“每次小跑過後,越障都會進步,”他說。“這讓我知道:基本功不可小覷,循序漸進終將帶來大的飛躍。”

和科學一樣,騎馬難免也有不順當的時候。

“有時候,你學得很好,但也會出岔子。”尤金說。“你分心了,哪裏出問題了,這是沒辦法的事。”

揭開神經迴路運作之謎

近兩百年中,認知領域內有兩個截然相反的研究方向。一個從宏觀角度出發,按照運動控制、情緒控制等功能,將腦劃分成不同的區域。另一個則從微觀視角出發,描述單個神經元的屬性,以及神經元之間如何通過電與化學信號,實現相互交流。

但兩種辦法都難以解釋一個問題:神經元本身相對簡單,但卻能自我組織成迴路,以完成信息共享、複雜決策,並形成意識——這是怎麼辦到的?

通過將連接組與功能試驗(functional test)——比如殺死神經元,或關閉/開啓神經元——相結合,研究人員正在揭開神經迴路運作之謎。針對秀麗隱杆線蟲,科學家已經解釋了種種行爲,包括如何用嗅覺避開危險的細菌,神經遞質血清素(五羥色胺)如何刺激其排卵,以及雄性個體如何將交配的重要性置於食物之上。

連接組的潛力有多大?對此,最奇特的證據或許出現在2015年。當時,生物學家和計算機科學家們組成團隊,將這種線蟲的連接組載入了一個樂高機器人。

這臺方塊機器由灰色、米色和紅色積木搭成,代表了該線蟲的某些身體部分。它有一個朝向正面的超聲波傳感器,代表嗅覺神經元;兩旁兩個發動機控制的輪子,代表控制肌肉的神經元。

在縮略版的線蟲意識指引下,機器人也表現出了線蟲一樣的行爲。研究人員按動前置與後置觸摸感受器,機器人就會前移或後移。偶爾撞上牆壁,它就會暫停一下,隨着一聲刺耳的輪軸聲,調轉車輪,嘗試另一個方向。

研究人員的結論是:即便只是線蟲連接組的一個縮略版本,也足以催生簡單的行爲。

那麼,線蟲的這個連接組能解釋更加複雜的生物體的行爲嗎?科學家認爲,秀麗隱杆線蟲的一些啓示也適用於小鼠和人類。

爲了生存,從昆蟲到節肢動物,所有動物都仰賴一些基本行爲,比如檢測運動並響應,以及適應性學習。瑪塔·茲拉蒂奇(Marta Zlatic)供職於霍華德·休斯醫學研究所下屬的一家機構,她說,在不同動物身上,這些基本行爲的表現各不相同,但背後的神經迴路可能經過自然選擇,具有共同的模式。

若神經迴路的組織形式的確相互類似,研究人員就能採用定向方式,研究更大的腦。換言之,科學家不用將小鼠的腦全部繪製出來,而只需對照已經掌握的線蟲資料,按圖索驥,在小鼠腦部, 搜尋某種神經模式。

“藉助從簡單生物體身上學到的東西,我們對更大的生物體有了很多可檢驗的假設,”茲拉蒂奇說。“人們可以直接上手,檢驗這一假設,而不用面面俱到。在相對較大的腦中,後一種做法非常之難。”

某一株系的秀麗隱杆線蟲。它們的某些細胞能表達一種熒光蛋白。

針對秀林隱杆線蟲等簡單動物的研究還顯示,使用低解析度的連接組——即一種完整的腦部圖譜,但描述的是大致結構,而非每個神經元的確切位置——科學家也能作出重大發現。

“觀察每一個細節,我看到的是什麼?只看其中10%,我看到的又是什麼?”紐約洛克菲勒大學教授柯里·巴格曼(Cori Bargmann)說。“審視令人歎爲觀止的細節,我能發現什麼?後退一步,綜觀整個視圖,我又能發現什麼?”

對科學家而言,這是目前“熱議”的一些問題。巴格曼說。

切入點

這些問題的答案是不可知的,因爲儘管連接組應用前景喜人,但對大腦錯綜複雜的運作機制而言,它只是一個切入點。在連接組之上,覆蓋着一層又一層變動不居的複雜性,靜態圖譜無法捕捉這一切。連接組也無法告訴我們:神經元是在相互協作還是在相互抵消。它無法記錄突觸強度的變化,而這是神經元對附近神經元影響裏的衡量指標。除了這些,還有奔湧的神經調質——它們在腦部滲透,改變着腦部活動,但在連接組中並不可見。

“秀麗隱杆線蟲的連接組發表以來,30年過去了,我們還是沒有徹底弄明白它的腦,”巴格曼說。“實驗的結果和成效比我們預期得更加複雜,充滿變數。”

但科學家還是認同這樣一點:連接組是當代神經科學的關鍵組成部分。要將人腦近於無窮的複雜性組構起來,變成人類思維可以理解的東西,那麼,它或許是我們手頭最好的工具。

在線蟲實驗的啓發下,研究人員開始繪製其他動物的腦,包括海鞘蝌蚪、蠅的幼蟲和成蟲、斑馬魚,還有小鼠視網膜。雖然眼下他們還不確定能發現什麼。

這些項目的時間線和成果都不確定,支撐它們的是一種信念。就像夜深人靜時,尤金一絲不苟地訓練線蟲們一樣,神經科學家們相信,只要一次一個神經元,將大腦繪製出來,他們終究會實現突破。

“在科研中,”尤金說,“你也許並不知道研究會走向何處,但你相信,當抵達終點時,所有的努力都將是值得的。”

翻譯:雁行

審校:李莉

編輯:漫倩

來源:statnews.com

造就:劇院式演講,發現創造力

更多精彩內容,敬請點擊藍字“瞭解更多”。

查看原文 >>