我國今年GDP增速能達到多少?林毅夫這樣說

經濟日報-中國經濟網北京5月19日訊(記者 馬常豔)兩會在即,關於GDP的討論熱度越來越高。在疫情衝擊下,我國今年GDP增速能達到多少?對於這個問題,全國政協委員、北大國家發展研究院名譽院長林毅夫近日在一場在線論壇上作了深入分析。

林毅夫表示,中國作爲世界第二大經濟體、第一大貿易國,必須放眼新冠疫情對全世界的衝擊,才能更好地瞭解對中國的衝擊到底會有多大,以及中國究竟應該如何應對。從去年下半年開始,國際貨幣基金組織、世界銀行等國際機構已經連續調低發達國家及世界經濟增長預期。3月份新冠肺炎成爲全球大流行病之後,美國成爲重災區,遭到巨大的金融、經濟與社會衝擊。

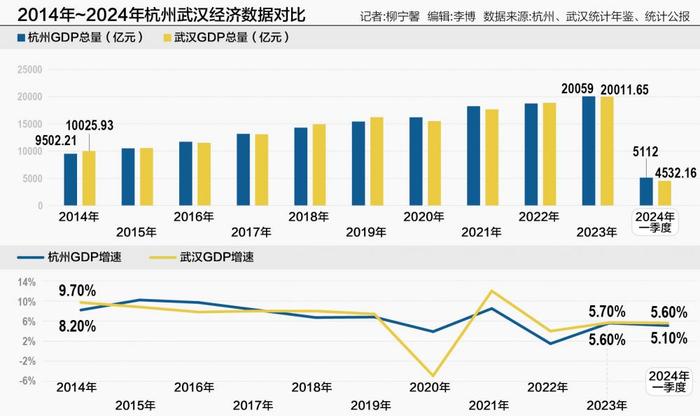

林毅夫認爲,我國經濟增長目標要考慮疫情帶來的不確定性。他分析稱,今年不能指望出口拉動經濟,經濟增長必需更多地依靠國內。中國要想達成全面建成小康社會的目標,使GDP在2010年的基礎上翻一番,人均收入也在2010年的水平上翻一番,今年的GDP增長率就要達到5.6%,過去常談中國GDP還有年均8%增長的潛力,在正常情況下,即使國際經濟情況不好,靠國內的投資和消費達到5.6%的增長甚至更高,應該不難。但是新冠肺炎疫情是百年不遇的大傳染病,它影響到需求面也影響到供給面,影響國內也影響國外。在這個突然衝擊之下,我國今年一季度GDP增速爲-6.8%,加大了二三四季度的經濟增長壓力。

林毅夫說,如果第三、四季度能夠反彈到10%,今年的增長率預計可達3%-4%。要實現全年5.6%以上的增長,第三、四季度則必須達到15%以上。對中國來講,財政政策和貨幣政策都有相當大的空間,再加上政府的執行能力,真要努力,這個目標並非不可達到。但是考慮到新冠疫情還沒有疫苗,而且疫情還很有可能從歐美擊鼓傳花般蔓延到印度、拉丁美洲、非洲等地區,不僅影響面擴大,而且很可能像1918年的大流感那樣出現第二輪暴發的風險,對經濟的負面影響可能比第一輪還嚴重,就更麻煩。

由於高度的不確定性,林毅夫認爲,政策應該給明年和後年留下一些空間。“如果第三季度、第四季度能夠達到10%的增長反彈,全年經濟增長率將爲3-4%,與原來預期的5.6%還有距離,兩個翻一番的目標今年難於實現。但是考慮到全球的經濟增長是負3%,中國能達到3%以上,已經高出全球6個百分點,相當了不起。”林毅夫說,建黨一百年是2021年,在碰到百年不遇的大傳染病時,把原本要提前一年實現的第一個百年目標,延期到明年建黨一百年時實現,應該是可以接受的。

對於提振經濟的做法,林毅夫表示,中國按過去應對經濟危機的經驗提出了新基建,這既能創造投資需求,還能給未來的發展打下基礎,這個好的經驗當然還要繼續。但是單單靠傳統的基建投資或新基建並不夠,這些投資在創造就業、提高收入、增加消費方面會有時間差。發消費券的好處是相當於增加家庭的收入和消費的可能性,而且如果能發得精準,還能更好地對沖當地受疫情衝擊最大的企業或產業,從而通過引導消費實現精準救助,“一石雙鳥”,既保了家庭,又保了企業。