伏羲:黃帝的子孫,創造了“八卦”,老家在今天的陝北

摘要:膚施人是白狄,那麼伏羲也是白狄。四五千年前,還是黃帝時期,以至夏商時期,陝北、晉北、河北太行以北, 生活着獫狁人, 也可寫作“鮮虞”“燻育”“薰育”“葷粥”“薰粥”“獯鬻”“玁狁”“燻鬻”“獫允”“軒轅”等,發音大同小異,差不多都是“鮮魚”一樣的發音。

伏羲

伏羲是三皇之一,比黃帝和炎帝更古老,主要功績是推演八卦,而八卦又發展爲易經。八卦和易經有什麼具體功能?老郭不懂,有人把它描繪得神乎其神,且權理解爲中國原始哲學吧。

易是什麼,爲什麼這樣厲害,讓無數人推崇備至?

漢朝的許慎 研究了一番,說易是蜥蜴,蜥蜴能斷尾能變色,變化多端。而八卦,就那幾根長短不一的棍棍,排列組合,變化萬千,讓你眼花繚亂。蜥蜴也吧,八卦也吧,總之都是變化。

後世人大都認同許慎的說法,因爲沒有更好的解釋。

韓國八卦旗,其實只有四卦。

伏羲爲什麼叫伏羲?

有人說伏羲是蜥蜴,“羲”同“易”,而“易”正是蜥蜴。伏羲推演的八卦變化莫測,就像會變色會斷尾的蜥蜴。

這樣的解釋不知別人能否接受,老郭不能接受。

甲骨文就有“易”字,畫兩個水杯,水從一個水杯轉入另一水杯,這就是“易” 。很明顯,這是變化、轉變,易就是變化的意思。

到了金文,簡化爲一隻水杯,杯內有三滴水。

再後來,易字又變化了,是一個傾斜的水杯,杯內的三滴水正外泄,突出動態。

“易”字,水杯傾斜,水外泄,突出動態。

這正是易字的本來面目,“變化”。

“易”字和蜥蜴沒一毛錢關係啊,伏羲也就和蜥蜴沒任何關係了。

那麼,伏羲到底是什麼?

原來是膚施。

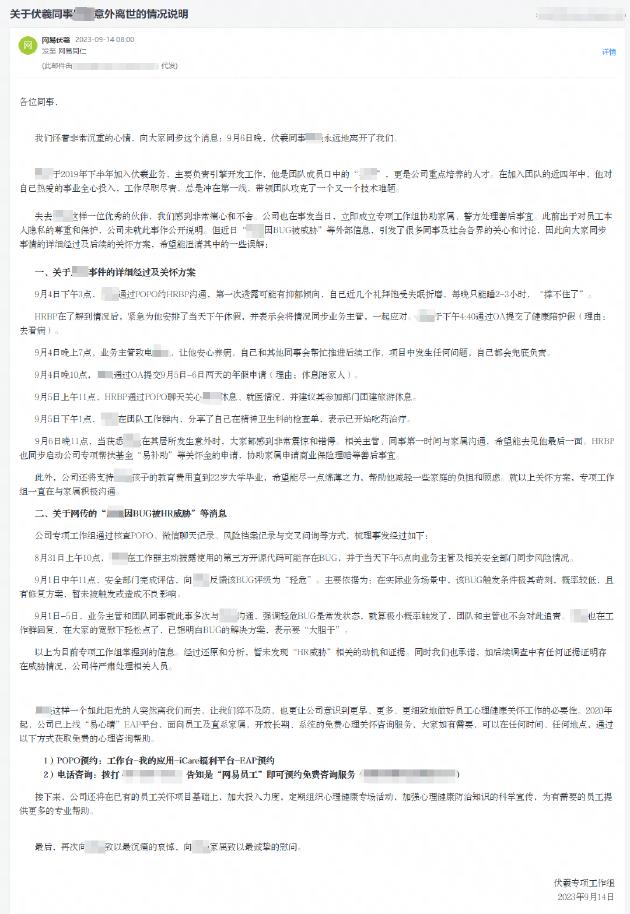

延安原名膚施,張學良去陝西“剿匪”,把膚施讓出去了 ,老人家大喜,把膚施改名延安。

有個傳說。釋迦牟尼的曾孫屍毗正在修煉,一隻餓鷹追捕一隻白鴿,白鴿慌不擇路,躲進屍毗的袈裟。到嘴的肥肉沒了,餓鷹找屍毗理論,屍毗以不得殺生、慈悲爲懷的理論教導餓鷹。餓鷹說,你少廢話,鷹喫鴿是天經地義,你不讓我喫鴿,我就得餓死,這算不算殺生?

屍毗一聽,也有道理,如何是好啊?

屍毗想了半天,也沒想出個好辦法,不得已,割自己身上的肉喂餓鷹,這就是“膚施”。後世把 屍毗割膚飼鷹 的地方叫膚施,就是現在的延安。

傳說很動人, 但宋人就提出疑義,理由是東漢佛教才傳入,而膚施一詞早在戰國就有。

“民國四少”之張學良。

膚施,要從四五千年前說起。

四五千年前,還是黃帝時期,以至夏商時期,陝北、晉北、河北太行以北, 生活着獫狁人, 也可寫作“鮮虞”“燻育”“薰育”“葷粥”“薰粥”“獯鬻”“玁狁”“燻鬻”“獫允”“軒轅”等,發音大同小異,差不多都是“鮮魚”一樣的發音。

怎麼,還有軒轅?這不是黃帝嗎?

正是。

黃帝一詞,春秋纔出現,春秋以前沒有 。您如果給周文王、周武王、商紂王說黃帝故事,他一頭霧水,聞所未聞。到了春秋,文人們根據民間傳說,加上自己的想象,意造了“黃帝”這樣一位祖先,並給這位祖先附加了許多功績,如造字、造車、指南針,還有黃帝內經,等等,都是他老人家的發明創造,總之黃帝是一位光芒四射、無所不能的偉大人物。

其實,您從“黃帝”一詞的字面意思就可推斷這不是一個人名,誰會給自己或自己的兒子取個“黃帝”的名字呢?他很可能是一個職位,或一組擔任某職位的偉人,更可能是一個部落名。

夏商時,陝北生活的是獫狁人, 音“xiǎn yǔn” ,這是一個能征善戰的部落。“獫狁”不是中原人對他們的蔑稱,是自稱。到了春秋戰國,中原人稱他們爲“狄人”,或“北狄人”,這就是醜化他們的蔑稱了。狄人又分白狄、赤狄、長狄,生活在陝北的是白狄, 晉文公重耳的舅家就是白狄,他也娶了個狄人老婆,叫季隗 ,是生活在山西離石的赤狄。可見,春秋時狄人和中原人區別並不大,等級也不十分明顯,他們互相通婚。

中國有七大方言,閩語、粵語、吳語、 湘語、 贛語、客家語,六大在南方,北方只有一個晉語。晉語怎麼產生的?

來自狄人,晉語、狄人和黃土高原幾乎完美地重合,操晉語的人正是四千年前狄人的後裔。

狄人操的不是漢語,他們操的是粘連語,像英語、日語一樣,多音節,比如獫狁、鮮虞、膚施、伏羲,還有周的先人不窋、子鞠、慶節、皇僕、差弗、高圉等,都是多音節。而漢語是孤立語,單音節。

狄人在春秋戰國以後陸續漢化,接受了中原漢語,但一些發音還保留着祖先遺風,比如“後鼻音”,說話老像感冒。其實他沒感冒,就這發音,改不了,外地人還學不會。現在,你在街上遇到一個說話“嗡嗡”響,帶着濃重鼻音的人,不用問,他肯定是狄人的後裔。

狄人中的白狄,又是正宗黃帝的後裔。

《山海經大荒西經》:“有北狄之國,黃帝之孫曰始均,始均生北狄。”

《山海經大荒北經》:“大荒之中,有山名曰融父山,順水入焉。有人名曰犬戎。黃帝生苗龍,苗龍生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬,白犬生牝牡,是爲犬戎工,肉食。”白犬顯然指的是白狄,肉食,說明他們是遊牧民族。

《世本》:“鮮虞,姬姓,白狄也。”

杜預《春秋釋例》說:“鮮虞中山,白狄,姬姓。”

《春秋穀梁傳集解》的作者範寧與杜預同屬東晉人,他也說,“鮮虞,姬姓,白狄也。”

白狄,也叫鮮虞,姬姓,是正宗黃帝子孫 ,革命後代,根正苗紅。

膚施城方位圖。

關中、晉南、豫西是炎帝部落勢力範圍,這些地區現在說的是中原官話,與晉語有着明顯區別。這是因爲這些地區處在東西交通大動脈上,經濟比較發達,降水等自然條件優越,經過千百年的交流,語言與中原充分融合。同時說明,炎帝部落與黃帝部落還是有一定差別。

這裏插一段。很多人說匈奴的祖先也是獫狁,匈奴一詞是中原人對他們的蔑稱。

這話不對。匈奴是自稱,匈奴人到了歐洲,歐洲人稱其爲 “hun”,音若“胡”,後綴詞 尾 “n”,我們翻譯爲“奴”。

中原所稱的胡人、胡虜的“胡”,開始專指匈奴,“匈”字古代發音“hu”,唐宋以後發“xiōng”。後來,“胡人”泛指北方草原民族。

這一現象還有“倭”。

中國古代稱日本人爲“倭”,很多人以爲是蔑稱,其實不是。 日本人自稱“wa”,我們寫作“倭” ,一個帶有歧視的漢字,發音和 “wa” 近,還是音譯。

漢字3300年了,3300年以前只能口口相傳,傳到春秋時, 把“獫狁”傳成了祖先的名字。這也是人類社會的普遍現象,把部落名傳成人名。

“獫狁”多難聽啊,怎麼聽也不像是一位偉大、光榮的偉人啊,於是寫個諧音吧,“軒轅”。雖然黃帝是一輛車也不上講,但總比“獫狁”強吧。這就是“軒轅”的由來。

方言是文化的活化石 。南方方言保留了較多的古漢語發音,在某些南方方言中,軒轅的軒發“xiān”, 軒轅發“xiān yuán”, 與獫狁很接近,從一個側面證明,“軒轅”正是“獫狁”。

春秋時,陝北生活的是白狄。這時候文字成熟了,春秋以後的歷史就很清晰。

白狄是鮮虞人,正是夏商時的“獫狁” ,發音差不多。白狄在秦晉的雙重打壓和欺騙下,公元前600年至公元前550年,經過半個世紀的遷徙,大部分白狄人陸續離開陝北,跨黃河,躍太行,來到太行山以東,建了一系列國家,其中有著名的“中山國”。

公元前296年,趙滅中山,中山人也就是白狄人又返回老家陝北,在今天榆林南的魚河建了座城,這座城叫“膚施城”。

“膚施”一詞正式出現在先秦文獻中,此時距 白馬馱42章經 到洛陽還有364年。

白狄人回到闊別300年的陝北,他們像折戟而歸的將軍,又像創業失敗的青年,垂頭喪氣地返回故里。白狄人走出陝北混世界,失敗後又回到陝北,跋涉幾千裏,上演了一段史詩般的民族大遷徙。

錯金雙翼神獸,中山國文物。

這個城爲什麼叫“膚施”呢?

那時候, “膚施”發音與“白狄”同,“膚施”即“白狄”。 延安大學的張小兵說,上古發音沒有現在的輕脣音,如“伏羲”應讀作“皰犧”。膚,正好與“白”“百”一音之轉。上古也沒舌上音,“施”正好讀作“狄”。 膚施,就是“白狄”。

《辭海》:“一作宓羲、包犧、皰犧……”

白狄人也叫鮮虞人,鮮虞人生活的這條河叫 “鮮虞河”,慢慢成了“魚河”。 所以說,今天極普通的魚河可不是一個普通的鄉鎮,它大有來頭啊!

橫山黨岔“膚施城”遺址。

“膚施”正是“伏羲”,音相近。膚施人是白狄,那麼伏羲也是白狄。

我們可以作如下推斷:白狄越過黃河到河北之前,還有一部分白狄人,也就是“膚施”人南下,來到渭水流域。經過一代代口口相傳,這支人由一個部落傳成一個偉人,後來把這個偉人寫作“伏羲”。

如是說,伏羲是比黃帝晚的人物 ,正因爲晚,他才能創造“八卦”這樣的複雜程序。