「聚焦」國家醫保局掛牌2週年,醫保改革何處去?

摘要:對50條重磅政策進行梳理,並對專業人士採訪發現,國家醫保局改革存在這樣一種路徑: 在做好醫保基金“開源節流”的監管工作後,醫保局會以支付方的立場撬動醫療服務模式的轉變。接下來將結合對大健康領域資深戰略專家劉芷辰博士的採訪,對國家醫保局的改革邏輯和未來中國醫療支付體系的演變趨勢等問題進行探討。

今天是國家醫保局掛牌兩週年。

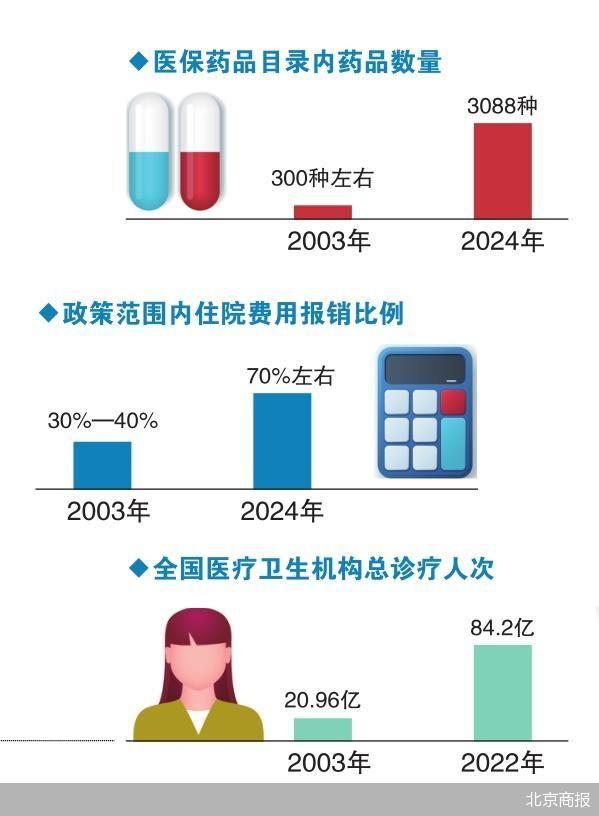

兩年前的今天,在北京西城月壇北小街,國家醫保局正式掛牌辦公。此後兩年中,醫保基金監管、帶量採購、醫保目錄調整、DRG付費等系列政策在這裏研究、制定、推出,給醫療健康產業帶來了增量與想象。

對50條重磅政策進行梳理,並對專業人士採訪發現,國家醫保局改革存在這樣一種路徑: 在做好醫保基金“開源節流”的監管工作後,醫保局會以支付方的立場撬動醫療服務模式的轉變。在建立多層保障的醫療支付體系的同時,一個創新醫療服務體系呼之欲出。

路徑之外,更大的邏輯在於:政策及其表徵的權力,不只是強制和阻止,更應是生產性的。它生產新的話語、類型、對象,構成新的實踐和生態。

兩根曲線

連年攀升的醫療支出牽動着人們的心。早在2014年,華中科技大學和人民出版社共同發佈的一份報告預測稱,到2024年,“醫保基金將面臨結餘虧空7353億的嚴重赤字。”

2014年,醫保收入9687億元,支出8134億元,隨後幾年中,醫保壓力不斷增大。到2018年,醫保支出增速爲22.08%,收入增速爲17.61%。兩條曲線交叉,醫保支出增速第一次超過了收入增速。

若以2018年的醫保數據作爲常量計算增勢,那麼醫保支出將在2023年超過醫保收入資金,醫保資金邁入“收不抵支”階段。

醫療事關國計民生,關乎人民對美好生活的嚮往,兩條曲線相交後逆向運行的局面,誰都不願看到。

過去,醫保資金的監管分散在四個部門:城鎮職工和居民的醫保由人社部管理,新農合由衛計委管理,醫療救助由民政部管理,而醫療服務和藥品價格由發改委管理。

這種分散管理使醫保基金難以統籌調配,拖慢了行業變革的步伐。醫改步入深水區,亟需一個更有力的支點,抵達更深層次的改革。

在此背景下,2018年5月,國家醫保局正式掛牌辦公。

50條政策

2018年7月初,電影《我不是藥神》上映,圍繞“抗癌藥價高”等問題的討論衝上熱搜。此後,國家醫保局聯合國家衛健委,發佈了其自成立以來首條重磅政策——《關於開展抗癌藥省級專項集中採購工作的通知》。

自抗癌藥集中採購開始,醫保局開啓了全面的改革。

據國家醫保局官網數據,國家醫保局成立以來,獨立或聯合其它部門共發佈50條政策,除政府事項外,共計37條政策。

藥品集採

藥品集中採購的目的是探索完善藥品集中採購機制和以市場爲主導的藥價形成機制,降低羣衆藥費負擔,規範藥品流通秩序,提高羣衆用藥安全。

據國家醫保局公佈的《2019年醫療保障事業發展統計快報》,截至2019年底,“4+7”藥品集中帶量採購試點地區25箇中選藥品平均完成約定採購量的183%,中選藥品採購量佔同通用名藥品採購量的78%。 試點全國擴圍後,25個通用名品種全部擴圍採購成功,擴圍價格平均降低59%,在“4+7”試點基礎上又降低25%。

醫保目錄調整

國家醫保目錄掌握着80%公立醫院的銷售市場,對於企業來說,如果未能進醫保,將失去由醫保目錄帶來的市場放量優勢,陷於激烈的市場競爭中。而對於消費者來說,更多救命救急的好藥被納入醫保可以節省開支。

2019年8月20日,國家醫保局關於印發《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》的一紙通知,引發了行業地震。這是國家醫保局成立以來首次全面調整藥品目錄,也是自2000年第一版藥品目錄以來對原有目錄品種的一次全面梳理,距上一輪醫保目錄大調整僅間隔2年。

從涉及醫保目錄調整的5條政策來看,國家醫保局想讓醫保藥品目錄動態調整進入常態化,以盤活現有醫療資源,讓醫保基金髮揮更大作用。

醫保基金監管

醫保基金監管是國家醫保局的重要任務。爲此,國家醫保局在全國範圍內佈局打擊欺詐騙保的高壓態勢,形成落實責任,暢通舉報投訴渠道,發現問題從嚴、從重、從快處理等一系列工作機制。

據醫保局數據,2019年各級醫保部門共現場檢查定點醫藥機構81.5萬家,查處違法違規違約醫藥機構26.4萬家,其中解除醫保協議6730家、行政處罰6638家、移交司法機關357家;各地共處理違法違規參保人員3.31萬人,暫停結算6595人、移交司法機關1183人;全年共追回資金115.56億元。

互聯網醫療

業內普遍認爲, 醫保支付未打通是互聯網醫療行業發展的最大阻礙。對於互聯網醫療這種創新醫療服務形式,國家醫保局採取穩步推進的改革策略,從破冰到開口。

2019年8月30日,國家醫保局政策提出,定點醫療機構提供的“互聯網+”醫療服務,與醫保支付範圍內的線下醫療服務內容相同,且執行相應公立醫療機構收費價格的,經相應備案程序後納入醫保支付範圍並按規定支付。

疫情期間,在線問診、遠程就醫等方式體現出了互聯網醫療的巨大價值。2020年3月2日,國家醫保局和國家衛健委聯合發佈《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見》,互聯網診療服務納入醫保支付的進程更進一步。

扶貧脫貧

“全面小康”不僅是一句口號。國家醫保局有4條政策都集中在了扶貧脫貧上。近年相關文件相繼發佈,將貧困人口全部納入基本醫療保險、大病保險、醫療救助制度覆蓋範圍是硬任務。

普惠性提高大病保險保障水平,對貧困人口繼續執行起付線降低50%、支付比例提高5個百分點的傾斜政策,全面取消建檔立卡貧困人口封頂線;醫療救助資金繼續向深度貧困地區傾斜,進一步提高醫療救助託底保障能力。

據醫保局數據,截至2019年底,全口徑基本醫療保險參保人數135436萬人,參保覆蓋面穩定在95%以上。

接下來將結合對大健康領域資深戰略專家劉芷辰博士的採訪,對國家醫保局的改革邏輯和未來中國醫療支付體系的演變趨勢等問題進行探討。

開源節流

隨着醫保基金壓力的增大,國家醫保局的第一階段任務是“節流”和”開源”,劉芷辰表示, “把醫保的盤子通過社會化的力量做大”。

國家醫保局出臺的DRG支付、基金監管、帶量採購等政策便是遵循了“節流”的邏輯。通過基金監管信用體系建設、醫保智能監控等方式實現精細化監管和節流控費,杜絕騙保行爲。

2018年共追回醫保資金10.08億元,2019年共追回資金115.56億元。可以想見,未來醫保防欺詐的力度還會繼續加強。不過,追回欺詐的醫保資金,對近2萬億元的醫保基金支出來說,對節流的貢獻還是很低。

對節流貢獻更大的是醫保支付方式改革。在住院費用管控方面,主要通過DRG支付方式,改變以往項目爲主、住院報銷、以藥養醫等過度醫療行爲,構建正向激勵機制,使醫療機構和醫生自主控制住院費用增長。

隨着疫情防控進入常態化,國家將逐步加強基層醫療衛生機構作用,通過 醫聯體、醫共體的打包支付方式牽引,整合醫療與健康,推動傳統的醫療爲主的模式 向預防爲主的模式轉變。

以上源自2018年中國衛生健康事業發展統計公報,可以看出,住院費用數倍於門診費用,而這也是醫保基金支出的大頭。對這部分費用的管控,將能有力減少醫保基金的支出。

劉芷辰博士認爲,“醫保局在未來的支付機制設計中,如何通過支付方式變革,構建正向激勵機制,推動醫療機構和醫生更積極主動地參與到醫療服務模式的變革中,還需要進一步的制度設計。”

2020年3月5日,中共中央國務院《關於深化醫療保障制度改革的意見》一經發布,引起了重大反響,這條政策被衆多業內人士視爲“爲未來十年中國醫改定調”的綱領性文件。政策提出了 “1+4+2”的總體改革框架。

在這份路線圖中,我們可以看到“開源”的政策邏輯。

在“多層次醫療保障制度體系”中,基本醫保是主體,而商業健康保險未來有望成爲體系裏規模最大的補充醫療保險的支付方。

受益於政策和需求的爆發,商業健康險進入發展的快車道,近5年市場規模年複合增長率超過30%,目前商業健康險賠付支出規模不到4%,預計2020年健康險將迎來更大增長空間,市場規模逼近萬億級別。

未來醫療

在劉芷辰看來, 國家醫保局下一階段的工作任務或許是以“超級買單方”的角色,撬動醫療服務模式的轉變,進而使整個醫療生態發生位移和域遷。若干年後,回溯醫改的成功,醫療支付的改革功不可沒。

從中短期來看,以下幾方面將會發生較大變化,或許也是產業創新的機遇所在。

首先是互聯網醫療。疫情以來,互聯網醫療迎來了重大的發展機遇。劉芷辰認爲,今年的互聯網醫療有新的變化——過去的互聯網醫療主要指平安好醫生、微醫、春雨醫生等第三方的互聯網醫療平臺,但這次更多是政府和公立醫院主導的傳統醫療服務線上化,線上服務未來能夠直接與醫保掛鉤。

但是,互聯網醫療要全面與醫保打通,還面臨着一系列的監管問題。怎麼對線上服務項目進行定價、支付,怎麼能確定是首診還是複診,怎麼對線上服務進行監管,怎麼評估線上服務的質量?這些問題都亟待解決。

其次是醫療大數據。圍繞個人的生命健康數據進行全生命週期管理是大勢所趨,但現在醫療數據沒有開放和打通,很多事情都無法開展。 比如,對健康險公司而言,如果拿不到個人比較完整的醫療數據,它們就很難去做精算、風控和產品的開發,這就導致商業健康險扎堆於保大病的百萬醫療險和高端健康險,與醫保的銜接某種程度上是斷裂的。大病重病只是大數法則中的偶然,常見病、慢性病纔是醫療的常態。

劉芷辰認爲,關於醫療數據的問題,應該走向“三權分立”,即應該明確定義醫療數據的生產方、監管方和使用方,使行業生態的參與方都能各歸其位。

最後是健康管理。健康管理是以非醫療的手段幫助人們趨近於完全身心健康。據美國凱撒醫療數據,醫療只佔健康影響因素的10%-20%,而居住環境、生活方式等佔到了健康影響因素的80%-90%。

從包括國家醫保局在內的監管方的頂層設計來看,多條政策已在明確推進健康管理理念。如近日,銀保監會制定的《關於規範保險公司健康管理服務的通知》中,就明確提出了保險可開展的健康管理服務的內容和範圍。

通知雖還未正式發佈,但一定程度上昭示了未來行業的發展方向,無論是國家醫保基金和公共衛生基金的統籌,基層傾斜,還是商業健康險支持健康管理服務,隨着國家政策陸續出臺,相信從關注疾病治療向關注個人健康和預防的健康保障機制正在逐步醞釀和付諸實踐。