她是如何利用航班延誤險獲利300萬的

(原標題:利用航班延誤險獲利300萬,她是怎麼做到的?)

記者 陳曉雙 鄭萃穎

近日,南京一女子通過購票虛構行程,利用延誤險漏洞獲利300多萬元涉嫌詐騙的新聞引起熱議。

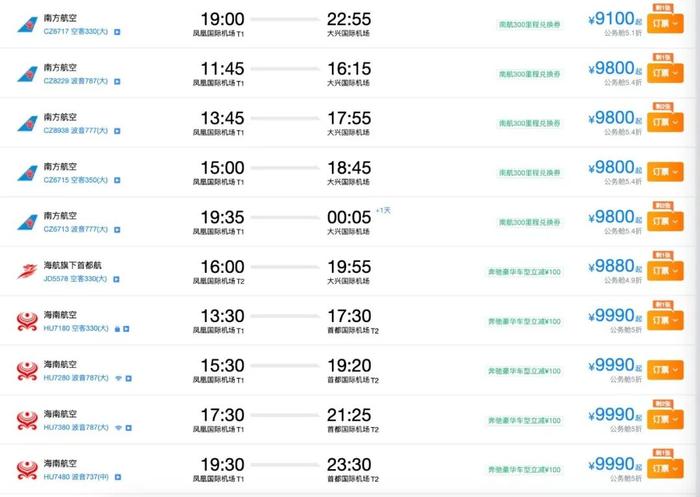

6月9日,南京市公安局發佈消息稱,鼓樓警方成功偵破一起涉嫌航班延誤保險詐騙案。從2015年至今,曾有過航空服務類工作經歷的李某,爲獲得延誤險索賠,會在網絡上挑選延誤率較高的航班,並使用親朋好友的20多個身份證號以及護照號購買機票,每一個身份最多購買30-40份延誤險。

如果航班延誤幾率不大,她就會在飛機起飛之前把票退掉,儘量減少損失。一旦航班出現延誤,李某便利用航空公司無需本人申請理賠的規則,着手向保險公司索賠。其中一趟航班,李某以5個人的身份索賠到了10餘萬。

航空延誤險的賠付金額在幾十到幾百元不等,如果算上購買機票的成本,爲了騙幾百元的保費得不償失。但通過不同保險公司、不同的銷售渠道,有些旅客可以同時購買多份航班延誤險。

據飛常準APP的分析,假設一份延誤險賠償300元,50份就是15000元,而機票和保費的投入可能不到3000元。李某不但用自己的身份證購買延誤險,還通過他人身份證同時操作,一次延誤有可能獲得幾萬元的收入。

雖然說延誤險也有賭運氣的成分在,但每到雷雨季節,航班延誤概率都比較大,“中獎”機率很高。再對航班綜合信息進行一些分析,比如提前看天氣預報、關注前序航班情況等,有大概率可以獲得賠付。

此外,有媒體報道稱,李某曾有過航空服務類工作經歷,熟悉航班延誤險賠付中沒有人工覈驗的漏洞,也存在提前獲取航班取消或延誤信息的途徑。

不過,民航業人士向界面新聞介紹,除了計劃性取消外,天氣或者航班序列狀況造成的延誤,航空公司客服坐席和旅客得到消息的時間間隔不會超過10分鐘。他表示,“一旦公司下達延誤通知,坐席會收到相應郵件,由他們告知旅客。”因此,通過業內途徑獲知延誤信息以騙保的可能性不高。

不過,航空服務類工作經歷,的確幫助李某熟悉並利用程序漏洞。

比如,一般航空延誤險都會明確標出有效期,即“被保險人持有效機票檢票並進入所乘坐的客運飛機客艙艙門起飛時,至抵達機票載明的終點離開所乘客運飛機客艙艙門爲止。”也就是說,按照規定,被保險人必須實際乘坐飛機纔可以獲得賠付。

但據飛常準APP介紹,在實際操作中,保險公司一般會在航班到達後48小時內自動判斷航班延誤時長及旅客的客票狀態。如果航班延誤時長達到賠付標準且客票狀態爲已使用狀態(USED/FLOWN),保險公司就會自動將理賠款賠付到被保險人賬戶。有些保險公司爲了客戶體驗更好、賠付效率更高,只要客票是已值機狀態(CHECK IN),就會默認爲客戶實際乘坐航班,並賠付理賠款。

也就是說,李某隻需要在網上爲購買了延誤險的航班辦理值機,就可以自動獲得理賠。

目前,航空延誤險主要作爲增值服務以及有附加價值的產品存在,包括中國銀行、交通銀行、中信銀行等都爲信用卡貴賓用戶提供專屬權益,贈送航空意外險和延誤險。保險公司則通過售賣低價的延誤險獲客,增加用戶粘性,也能更快地獲得銷售和理賠數據。

中山大學嶺南學院金融學系副教授宋世斌此前在接受媒體採訪時也表示,延誤險開發的初衷並非是爲了給乘客提供保障,而是希望通過這款產品,讓客戶體驗即時賠償服務。

慧擇保險網副總經理蔣力曾經在接受媒體採訪時坦言,“經營航延險的都是財產險公司,精算水平沒有壽險公司要求高。”

沒有精細化的賠償審覈,也導致了騙保團伙的出現。除了南京這起案件,2020年5月,上海警方破獲了另一起“航延險”詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人27名,涉案金額超2000萬元。

水滴公司保險保障事業羣綜合運營支持趙婷婷告訴界面新聞,“延誤險騙保的事情已經很久了,這波人已經把保險公司薅疼了,行業內也有騙延誤險的黑名單。”

市場上可選擇的航延險正在逐漸減少,限制卻越來越多。有旅客回憶,前幾年起飛前一個小時還能買到延誤險,通過微信小程序搜延誤險也可以直接購買,現在已經沒了。

2017年,許多保險公司下架延誤險產品或者進行調整。延誤險產品設計者、慧擇網副總經理蔣力當時評論稱,“最直接的原因是保險公司賠償太嚴重,也就是公司所面臨的賠付遠遠高於它收到的保費。”

針對騙保情況多發,目前仍然提供航延險服務的保險公司紛紛出臺政策限制,來控制風險。據趙婷婷介紹,現在如果航班因颱風延誤,而且此前已有颱風預警,即使買了航延險也不在理賠範圍內。

另據澎湃新聞,目前航延險普遍由“即時生效”調整爲次日凌晨或更晚時間生效,2小時以內的賠償金額往往不足50元,甚至零賠付。以前海財險爲例,該公司的航延險需在投保後第六日凌晨才生效,2小時以內無賠償。

由於航延險的定位,這款產品註定不會爲普通旅客和保險公司帶來很高的收益。未來,單獨銷售的延誤險可能會越來越少,主要在綜合性旅遊或出行保險產品中附帶,或以年卡形式出現。