中芯19天閃電過會 科創板即將迎來2000億半導體巨頭

原標題:中芯19天閃電過會,科創板即將迎來2000億半導體巨頭

19天閃電過會,中芯國際集成電路製造有限公司(下稱“中芯國際”)成爲了首家同時實現“A+H”的科創紅籌企業。

6月19日,上交所科創板上市委公告顯示,中芯國際科創板首發過會。公司的上市申請於6月1日獲得上市申請受理,6月4日進入問詢環節,6月7日公司回覆首輪問詢。3天問詢、4天回覆、19天過會的速度也刷新了京滬高鐵(601816.SH)此前創下的23天過會紀錄。

中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一,也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業,主要爲客戶提供0.35微米至14 納米多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。

公司本次擬在科創板發行募集資金總額高達200億元,超過中國通號首發募資105億,有望成爲新的科創板“吸金王”。

同時,中芯國際募集資金用於投入12英寸SN1芯片項目,符合國產替代和週期復甦的背景,藉此帶動以中芯國際爲中心的國內半導體廠商的工藝迭代和業績增長。

對於中芯國際的閃電過會,一位上海投行人士對第一財經記者表示,“A股發行上市制度改革的穩步推進,包括註冊制推出、允許紅籌公司在境內上市等等,是中芯國際實現科創板上市的重要助推力。未來,科創板上市機制的包容度、靈活性會吸引更多質地優良的高新科技企業在A股上市。”

本次上市委會議提出問詢的主要問題,包括中芯國際14nm和28nm等較先進製程產品的市場定位及未來應用前景。

根據中芯國際此前的回覆顯示,公司是全球範圍內有技術能力提供14nm技術節點的純晶圓代工廠4家之一。目前,14納米已建設月產能 6000 片,產能和產量處於穩步爬升階段。未來隨着產能的持續擴張,公司將持續投入相應的研發及設備支出。

中芯國際14nm產品雖已產生營收貢獻,但佔比仍比較低。公告顯示,2019年14納米制程產品收入爲5,706.15萬元,該晶圓代工業務主要服務於手機應用處理器等領域的終端客戶。截至2020年一季度,14納米制程產品收入爲7215.42萬元,佔公司當季營收的1.3%,較上年末微升0.3%。

此外,截至目前,中芯國際的28nm產品收入及佔比持續下降。但產能依然過剩,且產品毛利率爲負。原因主要爲當前全球28nm製程廠家有5家,2018 年和 2019 年度全球28nm製程市場出現產能過剩。

對於28nm製程未來較高折舊壓力影響。中芯國際此前表示,集成電路晶圓代工行業是資本密集型行業,新產線投產後會在一定時期內面臨較高的折舊負擔,隨着生產規模的增長與折舊壓力的遞減,產線的毛利率水平將會逐漸提升,是符合行業發展規律的。

上市委會議提出,要求公司說明超過3億美金的28nm製程集成電路晶圓代工在手訂單是否構成虧損訂單,是否預計了相關損失,以及對報告期內財務報表的影響;毛利率持續負是否構成上述固定資產和在建工程減值的跡象。

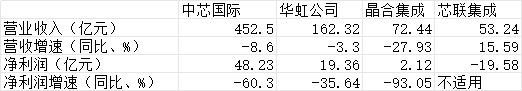

業績方面來看,中芯國際的業績仍面臨扣非淨利潤可能虧損的壓力。2017年~2019年,中芯國際分別實現營收213.90億元、230.17億元、220.18億元,歸母淨利潤分別約爲12.45億元、7.47億元、17.94億元;扣非後歸母淨利潤分別爲2.73億元、-6.17億元及-5.22億元。

不過,中芯國際在今年第一季度實現了扭虧。報告期內,中芯國際實現營業收入64.01億元,同比增加38%,毛利率爲21.58%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約1.43億元。

根據業內預測,中芯國際最快將於7月初正式在科創板掛牌上市。

興業證券的研報給出了對中芯國際四種潛在估值錨猜測:估值錨一,以可比板塊和中國通號(688009.SH)A股/港股溢價196%/189%推算,中芯國際潛在估值1919億元/1856億元;估值錨二,以科創板半導體行業12家公司,剔除頭部3家公司後,其餘9家PE、PB推算,中芯國際潛在估值2231億元/2913億元;估值錨三,以臺積電和全球可比公司PB推算,潛在估值2351億元/597億元;估值錨四,以與臺積電市場份額比值推算,潛在估值2093億元。