揭祕!天問一號探測器傳回的地月合影是怎麼拍出來的

(原標題:揭祕!天問一號探測器傳回的地月合影是怎麼拍出來的)

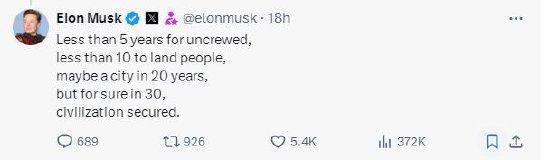

上圖爲2020年7月27日,天問一號探測器在飛離地球約120萬公里處,利用光學導航敏感器拍攝的黑白地月合影。圖片中,大的新月狀球體爲地球,小的新月狀球體爲月球。中國國家航天局供圖

7月27日,中國航天科技集團研製的天問一號火星探測器上的光學導航敏感器在離地球120萬公里處拍攝,同時向地月家園說再見。天問一號利用光學導航敏感器對地球、月球成像,獲取了清晰地月合影。在這幅黑白合影圖像中,地球與月球一大一小,均呈新月狀,在茫茫宇宙中相互陪伴。

探測器在太空中,就像輪船航行在茫茫大海上,不同的是飛離地球后沒有衛星導航系統指引。與傳統的無線電導航不同,光學自主導航可以通過圖像目標識別和特徵提取,完成位置、速度等導航信息的獲取。這也是支撐我國未來進一步走向宇宙更遠空間的重要技術之一。

在基於地面無線電導航實現精確定位的基礎上,中國航天科技集團八院研製團隊給探測器配備了光學導航敏感器,並對深空探測相關光學導航方法進行工程驗證。這個光學導航敏感器安裝在探測器上,可以在飛近火星的過程中通過對火星成像,利用火星圖像計算火星的形心位置和視半徑大小,結合估計算法獲取探測器相對於火星的實時位置和速度信息。此次地月成像即由光學導航敏感器自主曝光拍攝完成。

“光學導航敏感器就好比探測器的‘眼睛’。”八院控制所光學導航專家打了個比方,“有了這雙明亮的‘眼睛’,探測器也就有了自主能力,可以自己看着飛向目的地。”

探測器在飛近火星的過程,八院研製團隊將裝有長焦鏡頭的導航敏感器當作一隻“千里眼”,最遠可以在1000萬公里的距離識別火星,還能自主適應火星從點目標到面目標、從弱目標到強目標的火星圖像提取,從而實現即使沒有外部導航信息,也能夠在深空飛行中自主找到前進的道路。有了明亮的“眼睛”,“天問一號”就可以看着火星再踩下“剎車”。這種光學自主導航技術也將爲我國後續深空探測任務的開展打下堅實基礎。

相關推薦

"天問一號"發射成功後 因爲一張圖臺媒又腦洞大開

24日,臺灣《自由時報》刊登了一篇關於“天問一號”的報道,然而,就是這麼一個單純得不能再單純的科技新聞裏,臺媒居然靠一張圖片,把新聞聯繫到“臺灣”身上。

圖片截取自臺灣《自由時報》

這篇名爲《中國長征5號火箭升空,官方罕見釋出“TW-1”照片》的報道提到,在“天問一號”發射成功後,中國航天科技集團發佈了一張照片,圖中,科研人員列隊組成“TW-1”的字樣。

學過基礎拼音的小學生都知道,“TW”,實則是“天問”二字的拼音首字母,該字樣指代的是“天問一號”。然而,《自由時報》對這個圖片的解讀,讓看了的人都忍不住歎服他們無與倫比的想象力。

《自由時報》假借轉發微博網友評論稱,在中國網友心中,“TW-1”喻指“臺灣No.1”(臺灣第一),甚至還說已經有大陸網友懷疑,科研人員擺出這個字樣,是因爲“天問一號使用了臺灣的技術和設備”。

圖片截取自《自由時報》報道

實話說,剛看到這則報道時,筆者一度以爲報道作者是把留言當真了,可查閱了一些資料、尤其是《自由時報》自己提供的鏈接後,筆者又覺得,可能是我不懂欣賞對岸同行的幽默感。

首先,這個“TW隱含臺灣,在大陸是敏感詞”的說法,就讓人忍俊不禁。試問,我們爲什麼要把自家省份的名字,列爲敏感詞呢?那我們官方的“國臺辦”等機構名字裏的“臺”,指的是什麼呢?

搞笑的是,真正把地名當敏感詞的,恰恰是給《自由時報》撐腰的“臺獨”政客們。就在本月,爲了操弄“去中國化”議題,民進黨籍政客遊錫堃還建議把跟“中國”有關的詞,比如“中醫”裏的“中”,改爲“臺醫”。

看來,《自由時報》的這番關於“敏感詞”的臆測,是在以己度人了。

圖片截取自臺灣中天新聞

另外,從《自由時報》自己給出的鏈接看,無論是“TW-1”的真實含義,還是大陸網友評論的語境,他們其實心裏都有數。

《自由時報》在原文給出了“TW-1”圖片的來源鏈接,該圖片源於“中國航天科技集團”微信號的推文。在他們選用的“TW-1”圖片的上一張,就是科研人員擺出“天問一號”漢字造型的圖片。

顯然,《自由時報》是在明明看到了上圖的情況下,打着放大鏡,開着宇宙一般大的腦洞,才選出“TW-1”這張照片,編出“火箭用了臺灣技術”這個低劣的故事。

更搞笑的是,《自由時報》企圖證明“很多大陸網友說“天問一號”用臺灣技術”的微博鏈接,點進去就是一派吐槽《自由時報》無端造謠的歡樂場面:

看到對岸同行爲了蹭“天問一號”的熱度,搜腸刮肚去找這麼刁鑽的角度,筆者倒是有一個建議:與其在對岸當看客,倒不如支持兩岸統一,等臺灣迴歸後,作爲中國大家庭的一份子,你們完全可以理直氣壯地對外說:看,這就是我們自家技術造出來的火箭!