諾貝爾經濟學獎爲何頒給了這對師徒?

(原標題:諾貝爾經濟學獎爲何頒給了這對師徒?)

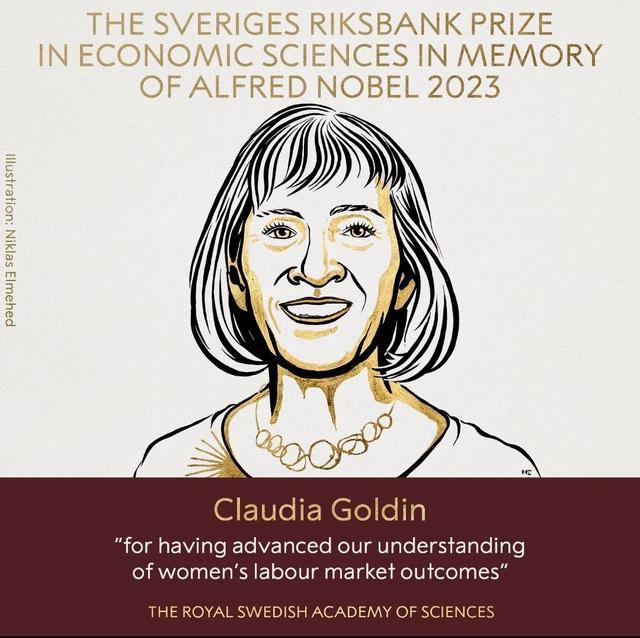

▲圖片來源:諾貝爾獎官方推特

10月12日,2020年諾貝爾經濟學獎揭曉。今年的經濟學諾獎授予了美國經濟學家保羅·米爾格羅姆(Paul Milgrom)和羅伯特·威爾遜(Robert Wilson),以獎勵他們“對拍賣理論的改進和對新拍賣形式的發明”。巧合的是,這兩位學者都來自斯坦福大學,而威爾遜正好是米爾格羅姆的博士生導師。繼去年諾獎出現夫妻檔後,今年的諾獎又上演了師徒檔。

要指出的是,米爾格羅姆和威爾遜的研究範圍很廣,也曾和另外兩位經濟學家——克雷普斯、羅伯茨一起在博弈理論、機制設計等領域進行很多研究,因此經常被學界稱爲“KMRW四人組”。這次諾獎獎勵他們在拍賣方面的成就,其實只能算是對其成就的部分認定。

在市場配置的方式中,拍賣是一種十分古老的形式。考古資料表明,早在幾千年前,巴比倫人就開始用拍賣配置資源。而在羅馬時期,叛亂的軍閥們甚至曾用拍賣決定皇帝寶座的歸屬。進入現代後,拍賣的應用更是得到了巨大的擴展,從電信頻段的分配、電力資源的調配,到搜索引擎的競價拍賣,拍賣都發揮着至關重要的作用。而一些我們認爲和拍賣無關的問題,例如股票市場的交易,從本質上看其實也可以歸於拍賣問題。

儘管拍賣本身十分古老,但被上升到理論層面則是上世紀60年代的事情。在1961年的一篇論文中,維克裏對拍賣的幾類形式進行了考察,並提出了一個重要的發現:“收益等價定理”,也就是說,在其考察的幾類拍賣中,其期望收益本質上是相同的。維克裏後來因此斬獲諾獎,卻不幸在頒獎前突然去世了。代替維克裏教授去領獎的,正是米爾格羅姆。

▲獲獎者美國經濟學家保羅·米爾格羅姆和羅伯特·威爾遜是一對師徒檔。圖片來源:斯坦福大學官方推特

在維克裏之後,很多經濟學家都對拍賣進行了研究。比如,2007年諾獎得主邁爾森就用嚴格的數學推導證明了收益等價定理的普遍成立。不過,這個定理要依賴於嚴格的條件,至於在這些條件放鬆後,各種拍賣之間孰優孰劣,就需另行考慮。

在收益等價定理賴以成立的條件中,最爲重要的一個是沒有關聯評價,也就是說,每個競拍者對拍賣目標的評價是獨立的。但這個假設顯然不成立。針對這一現象,米爾格羅姆教授對存在關聯評價時的拍賣進行分析,比較不同拍賣形式對期望收益造成的影響,分析了“贏者的詛咒”等重要理論問題,還在此基礎上提出了很多新型的拍賣設計。

相比於米爾格羅姆,威爾遜教授對於拍賣問題的考察更爲宏觀,更加和整體市場的運作相結合。例如,他有一篇論文分析過競爭性拍賣,相關的結論其實更加適合於用來幫助我們理解更爲廣義的市場運作。當然,他對於純拍賣問題也做過很多工作,比如對雙重拍賣的分析、對整體拍賣和分擔拍賣的比較等,這些都是十分重要的工作。

除從事理論研究外,威爾遜和米爾格羅姆都非常重視實踐。威爾遜曾幫助美國內政部設計了海上租賃的拍賣,還幫很多地方設計了電力市場拍賣。而米爾格羅姆則更爲著名,號稱世紀拍賣的聯邦電信委員會對電信頻譜的拍賣就出自他的設計。

諾獎評委會在介紹這對諾獎師徒檔得主的貢獻時提到,如今的拍賣問題已無所不在。在這樣的世界裏,米爾格羅姆和威爾遜的拍賣理論,或許能夠幫助我們更好地設計資源配置方案,也幫助我們更好地認識世界。