假冒金融App層出不窮 機構緊急提示詐騙套路

假冒金融App層出不窮 機構緊急提示詐騙套路

時代週報記者 黃坤 發自上海

“掛羊頭賣狗肉”,假信託公司屢禁不止。

10月26日,中原信託官方微信公衆號發佈聲明稱,近日,有不法分子冒用中原信託名義,通過微信等向不特定人羣發送網頁二維碼鏈接,並在有關頁面及App顯示“理財”“三分寶/五分寶/長期寶/短期寶”等字樣,非法宣傳誘導投資者投資從而騙取投資者財物。

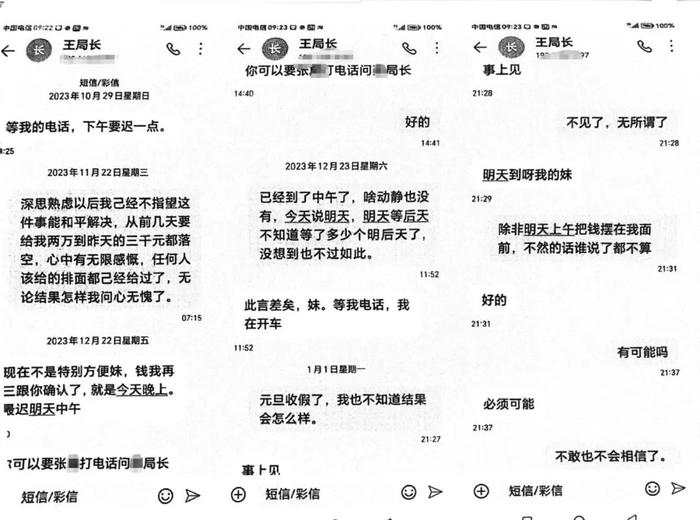

10月30日,一位投資了“長期寶短期寶”字樣產品的用戶告訴時代週報記者,自己在抖音中認識一位網友,其以戀愛、教學理財等名義主動提出帶她賺錢,剛開始投入的確獲利,待投入一定資金後,則顯示銀行卡錯誤難以提現,本金被騙。

今年以來,中原信託、紫金信託、中信信託、華澳信託、中航信託等多家信託公司發佈聲明稱,有不法分子冒用信託公司名義進行金融詐騙,廣大投資者需提高警惕。

10月30日,中原信託相關人士向時代週報記者表示,如果投資人是通過某些人特定推送的鏈接來下載使用的App,已經財產受損的,不要繼續投資,建議立即聯繫當地警局進行處理,中原信託也會配合警方調查;同時建議客戶在投資前,先打官方客服覈實App、理財產品信息。

時代週報記者發現,其實今年以來,除信託公司以外,持牌消金、京東白條、金融科技公司等涉及借貸業務的機構和品牌也頻繁出現此類現象,雖涉事機構多次澄清,“冒名”事件仍層出不窮。

多家公司App被冒名

根據中國信託業協會調研數據,2019年,24家信託公司通過財富App實現新增客戶數約6.76萬名,並在手機客戶端實現了身份識別、人臉識別、自主開戶、電子合同簽署等功能。

隨着信託理財發展,信託公司被 “冒名頂替” 的灰色理財防不勝防。

時代週報記者發現,2013年至今,每年均有數家信託公司發佈不法分子“冒用信託公司名義銷售假信託產品”、“收取信用卡或個人小額信貸辦理手續費用,進行詐騙活動”等聲明。

通過虛假App詐騙是怎樣的套路?投資者如何避免上當受騙?

10月30日,中信信託相關業務人員向時代週報記者表示,近期有客戶向公司反映,有不法分子假冒中信信託,目前已有投資者被騙,在客戶反饋後,中信信託及時出具了澄清公告。

中信信託在聲明中表示,公司及下屬公司從未開發“中信信託”“中信信託智多星”“中信信託家族信託”等App,或通過上述App向投資者推薦任何理財產品、投資項目或辦理個人貸款業務。

對於詐騙套路,錦州網警巡查執法進行披露,首先,騙子們會將服務器設在國外,利用僞基站仿冒成官方號碼,向用戶發送包含註冊鏈接的欺詐短信;或者通過假冒金融機構客服等方式,來引誘受害人下載假冒App。

當受害者下載假冒App後,詐騙分子就會通過覈實個人信息、進行身份驗證等來套取受害者的銀行卡號、密碼等;或者利用收取所謂的工本費、解凍費、保證金、擔保金等方式,誘導受害者向某些賬號轉賬。

在詐騙分子獲取受害者的相關信息之後,便直接將受害者銀行卡里的餘額取走;或者在收取所謂的工本費、解凍費、保證金、擔保金之後,直接將受害者拉黑。

11月1日,信託業內人士告訴記者,對於假冒信託產品,投資者應該首先提高自身信託認知水平,打款實際都是打到託管專戶或者對應項目開設的募集專戶,項目真實性基本看賬戶就可以判別;在無法確認產品真僞時,則應直接與信託公司聯繫覈實。

金融機構責任幾何

對機構來說,不法分子冒用信託或消金公司的名義無疑侵犯了機構的名稱權,進行金融詐騙還很可能會導致機構的社會評價降低,對機構的名譽權造成侵犯。王懷濤告訴記者,機構可以通過向公安部門報案或向法院提起名稱權、名譽權訴訟等方式進行維權。

10月30日,一位中原信託內部人士向記者坦言,公司也是間接受害人,一直在收集相關案例,已向當地警方報案,但目前因尚未找到確切冒用公司信息的人,且不是直接財產受損害者,所以沒法直接立案。

隨後,時代週報記者在微信中查詢“中信信託”,出現了4個公衆號,帶有“中航信託”字樣的公衆號有10個,多位信託投資者均向記者表示,難以分辨是否爲官方公衆號。

信託公司在被“冒名”中承擔怎樣的責任和義務?

10月31日,上海新古律師事務所主任王懷濤告訴時代週報記者,投資者向機構覈實檢舉後,機構首先應在第一時間出具公告或通過律師事務所發送律師函等方式告知投資者,避免發生更多的財產損失;同時機構基於企業的社會責任應加強投資者教育活動,幫助投資者提高鑑別能力,必要時協助投資者維權。

爲防止用戶財產受損,信託公司也實施了相應風控和應對措施。

10月30日,中信信託工作人員告訴記者,目前在中信信託第一次購買產品的投資者,必須通過財富中心預約購買。

10月31日,用益信託研究員帥國讓表示:“信託公司應加大資金投入和專業人才引進,通過金融科技提升業務辦理效率,從而挽回被盜名可能對信託公司聲譽產生的負面影響,彌補信託公司在金融科技安全方面存在的不足。”

App假冒難以杜絕

《2020年上半年電信詐騙分析報告》顯示,上半年,互聯網金融企業日常辦理的詐騙案件中,假冒借貸App詐騙案件、冒充工作人員詐騙案件最爲常見,合計佔比高達97%。

事實上,除信託公司以外,時代週報記者查看黑貓投訴等平臺發現,今年以來,盛銀消金、中郵消金、長銀五八消金等消金機構;景林資產、保銀投資等老牌私募;還唄、京東白條、360借條等平臺均存在被假冒的現象。

據中國互聯網金融協會披露,2020年4月19日央視曾報道了一場涉案金額超過千萬元的平臺網絡信息犯罪案件,此次案件中嫌疑人仿製與官方平臺高度相似的手機軟件,通過短信鏈接等形式定向聯繫目標,謊稱是正規平臺,誘騙對方進行下載並騙取個人信息和保證金。

據悉,該案件中鏈條製作仿冒App數量達到100餘個,詐騙後臺數據庫存儲了近十萬餘條疑似被害人信息,據公安機關統計,該技術團夥涉及的已報案被害人超過2000人。

App盜版問題爲何多年難以消除?上海一信託業內人士表示:“熱門App很大比例都有盜版問題,主要原因還是目前App監管比較薄弱,盜版違法成本低,對盜版打擊力度小,尤其對於安卓系統來說,分發渠道五花八門,管控難度非常大。金融業直面巨量資金流通,更是容易被不法分子盯上,在這樣大環境下自然也無法獨善其身。”

10月31日,王懷濤也向記者分析道,目前法律對金融詐騙從行政、民事、刑事三方面都進行了規制,之所以多年來“冒名頂替” 屢禁不止,是因爲相關條例並不健全,有些內容不符合現實的需要,存在立法滯後的問題,尤其是技術因素。