當陌生的相逢成爲日常,平臺經濟能否從系統困局走向意義重建

孫萍(中國社科院新聞與傳播研究所)

在數月前發生的某事件中,司機爲了“彌補虧空”提前接單,併爲了儘快送完這一單選擇了抄小路行駛,但是此時,系統不斷提示的偏航警告引發了女生的恐慌,並最終釀成了悲劇。有關的調查分析中有這麼一句話令人十分觸動:“僅從調查來看,感覺是兩個生活不易的人相互毀滅的故事。”

令人十分遺憾的是,這個彼此毀滅的故事裏沒有爭吵,只有沉默。兩個人不約而同地選擇了信任系統,而不是彼此。於是,系統的引導代替了人與人的交流,最終也取代了人與人的信任。出門打上一輛滴滴,我們不會在意司機是誰;餓了叫一份外賣,我們不會知曉送餐小哥如何一路走過來;家裏髒了找一個保潔,我們也無從知曉這個阿姨從哪裏來,又要去到哪裏。

系統之困,困住了我們所有人。技術在向前奔跑的路上迷失了方向、失去了秩序,而這種技術的“失序”在很大程度上成爲現代社會“意義失序”的前提。當人被自動化的技術鎖定在特定場景、機會的關係中,而不得不扮演被賦予的角色時,它帶來的不是對建立關係的渴望,而是排斥。

蘭登·溫納說,技術的發展邏輯充滿自主性,它會脫離人類的控制並以“技術漂遷”的形式走上自我定義的邏輯。很不幸,這句話在平臺經濟走到今天的時刻,正在成爲現實。數字平臺飛速發展,我們似乎已經掌控不了技術發展的節奏,算法和人工智能正在逐步“脫嵌”我們的社會生活,捆綁、異化、侵蝕人的生存和生活。

勞動意義的喪失

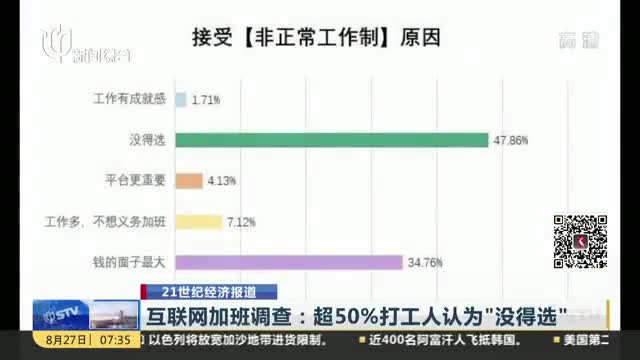

馬克思講,勞動是人的基本特徵。但是,現代社會的人,尤其是年輕人,並不喜歡勞動。我們的田野調查發現,勞動意義的喪失成爲當下經濟發展的普遍問題,而且在平臺經濟的環境裏尤爲突出。“如果不是爲了生存,誰願意幹這個。”這是我們調查中經常聽到的一句話。

有意思的是,在平臺裏工作的數字工人,沒有人是真的填不飽肚子,但是,幾乎所有人都覺得自己非常貧窮。這種貧窮,很大意義上其實不是真正的經濟貧窮,例如喫不飽、穿不暖或者露宿街頭,它是一種關係貧窮、情感貧窮、交流貧窮,或者說是項飈教授所說的“意義貧窮”。

我見過每天干16個小時的網約車司機。一個月掙2萬,每天只睡4個小時。爲了能夠省掉進城的時間,他在北京二環的小衚衕裏租了一個牀位,一個月800。“就是用來睡覺,還有給手機充電。”他不認識自己的舍友,也很少跟別人交流,閒着的時候以抖音、快手爲伴。

還有一個快遞小哥,在過去的半年裏面,他從來沒有休息過。他的微信簽名是“我不是在送件就是在送件的路上”。倉庫裏面爆單了,他連續每天干到晚上12點。最多的時候,一天送了三百多單。

但是我發現,他們並不快樂。哪怕是頭一天運氣好,掙了挺多錢,第二天早上醒來,收入帶來的滿足感轉眼就消失了。一方面,他們覺得需要繼續幹活,“養活系統”,因爲只要請假,他們在系統裏的分值就會下降,績效也會減少;另一方面,他們覺得自己除了幹活,沒有什麼別的“愛好”。

老吳是一名閃送員,去年秋天老父親病重,他趕回老家陪牀。一週之後,他回來北京,發現自己的“王牌”沒有了,被降級成了普通級別。“我現在一天就掙100多,刨去喫喝、油錢,掙了個寂寞。”他很無奈,用抖音發了個短視頻訴苦,我點進去的時候,觀看量有200多。

王琦是一名動畫設計師,許多著名綜藝的開頭結尾動畫效果都出自他手。他喜歡做動畫,但又覺得幹這行很熬人。“時間太長了,麻了。”每年,他給自己和團隊每人買1000萬的保險……

我們很難找回勞動的快樂,像工業化大生產時期的工人們,流着汗,卻笑着。那種飽滿和激情被“喪文化”和“沒指望”取代了。

導致勞動意義喪失的原因很複雜,但是跟平臺勞動的污名化有很強的關係。大家喜歡給平臺勞動者“貼標籤”,他們被社會話語建構成“另類”。這個“另類”並不僅僅指代快遞員、外賣員、共享單車搬運工等數字平臺藍領,也包括在大廠、互聯網公司、平臺企業工作的程序員、策劃、運維、設計等。道理其實很簡單,因爲當下社會話語對平臺勞動的基本建構是“消耗”或者“肝”。平臺發展的商業化邏輯讓整個社會變成一個大熔爐,每個人都是一塊柴火,被扔進去,燃燒,消耗。

“絲滑服務”和“惰性養成”

平臺經濟發展的重要特徵是對既有社會關係的重組。它包括兩個層面:一是對平臺參與者的身份進行重新劃分,將參與其中的人劃分爲消費者和勞動者;二是對平臺參與者既有關係網絡的拓展,建立原本不存在的關係和合約。例如,在網約車平臺,發送訂單和接收訂單的人被劃分爲“乘客”和“司機”兩種身份,與此同時,各自的義務和責任也分派完成。通過技術的連結,人與人的“偶遇”變得隨時隨地,長久關係的維持卻變得困難。

同時,在這樣一個多方鏈條關係中,人與人的關係變得不平等。雖然都是參與者,但是“顧客導向”始終是平臺發展的首要原則。推進顧客的消費體驗和好感度成爲平臺追求市場佔有率的重要落腳點。顧客是平臺實現商業化盈利的重要前提,平臺的算法規則設計和管理模式都緊緊圍繞其展開,滿足用戶的需求成爲第一要務。也正是因此,平臺要求勞動者進行無可挑剔的“絲滑服務”。

那些以前在工廠裏做衣服、在工地上搬磚、在農田裏耕作的“粗人”,當他們前腳踏進平臺工作,後腳就被堆積如山的、細緻精密的工作要求掩埋。人生第一次,他們要學會如何管理自己的表情和身體,如何使用普通話交流,如何變得“有眼色”,如何“示弱”來討顧客歡心。

“(去別人家工作的時候)我從來不上廁所,也不喝水。喝多水上廁所,客人會介意。”李大姐成爲金牌保潔員的祕密,就是隱忍。有時候,她連續8個小時滴水不進,一直都在拖地、洗衣、擦玻璃。

當技術系統開始偏向一方而忽略另一方時,一種不平等的關係開始出現。系統“失序”在所難免。“滿分服務”和“隨叫隨到”的存在,促成了社會民衆的“惰性養成”,以至於,外賣員晚到幾分鐘,顧客會很生氣;快遞被放到了不合適的位置,顧客也會變得惱火;家政阿姨漏擦了擺件,會被投訴。

不合理的“嬌慣”涵養了顧客的“惰性養成”,長期來看,並不見得是一件好事。社會關係的培養和維繫是一個長期的過程,如果大家失去了耐心和信任,隨之而來的,便是系統之困的另一端——我們很容易失去了人與人基本的信任、友好和寬容。

這些不合與衝突背後,是平臺經濟發展模式的系統性問題。系統規則的“失序”讓個體間的關係衝突頻現。我們可能不止一次地聽到這樣的論斷:“技術的發展終會解決今日的憂慮。對於平臺經濟,也不例外。”

但是,面對當今中國平臺生產形態的大變革,我情願多做一段時間的保守主義者。技術解決主義的方式聽上去簡單快速,且十分誘人。但是,把複雜的社會現象和生態系統定義爲簡單的、可量化的流程,並不可取。因爲這個過程中,我們只關注到系統秩序的完善,卻喪失了對於社會關係意義層面的思考。

系統的“失序”關乎數據責任、社會治理、勞動尊嚴、情感倫理,同樣是一個複雜的存在。數字平臺發展到今天,面臨着太多的問題需要改進。當下最需要的,可能是對於平臺發展模式的反思和改進。

模式質疑

平臺經濟,簡單來說是指由數字技術支撐、促成多方交易的新經濟形態。它的背後,由一系列數據驅動、算法支撐和網絡協同的經濟活動單元組成。我們的生活正在被平臺經濟包圍,翻看手機,裏面有關衣食住行的App,幾乎都可以被稱爲“數字平臺”。

拉赫曼和西倫的在論文裏說,21世紀平臺資本發展的一個重要特徵是管理模式的轉變,即由“控制”變爲“連接”。也就是說,平臺經濟的發展模式不再是傳統的工廠的、泰勒式的依靠“控制人力”來賺錢,而是通過“連接各方”來盈利。在這個過程中,人力來去自由,但是每一個進來過的人,都會被變成“數據”,併爲數字平臺的盈利貢獻力量。平臺大數據的積累和存在爲“連接”奠定了基礎,而算法的發展將“連接”變爲可能。

跟朋友聊天的時候,大家說到一個問題,那就是爲什麼當下的平臺經濟就像“魔丸”哪吒降世,帶着這麼大的火力、吸引力和毀滅力。道理很簡單,因爲每一個活下來的互聯網平臺都是歷經多輪洗牌、補貼戰、價格戰、兼併戰之後,留存下來的勝利者。它們的身上帶着強烈的危機感和求生欲,生存是第一要務。

與“打工人”一樣,互聯網平臺正陷入嚴重的“內卷”:在過去的十年中,先融資、再燒錢、搶市場、提價格的四部曲成爲“比賽規則”。這個過程中,消費者、勞動者都成爲平臺競相招攬的對象。

那麼,我們爲什麼會對今天的數字平臺充滿質疑?

除了上面所提到的商業化和資本化的問題,很大程度上是因爲今天的平臺發展背離了其設想的初衷。作爲一種新的生產形態和勞動模式,平臺經濟帶有鮮明的技術引領性。它是互聯網產業的“新生兒”,是技術創新的代表。我們對於平臺的想象,在很大程度上沿襲了對於互聯網技術的想象——民主參與、個人自主、平等進步。

在我們的腦海裏,平臺經濟應該像創立伊始的互聯網那樣,飽含開放性和善意——它可以有效實現端對端、無許可創新和開放參與。在這裏,人人都可以不受阻礙地參與或退出平臺,可以分享信息、經驗、價值和理念,它是開放且公平的,沒有權威性的壓制與號令。

但是,理想很豐滿,現實很骨感。

平臺經濟帶着技術的光環、鉅額的投資和蜂擁而來的勞動大軍,一路高歌猛進,帶着商業化和私有化的邏輯,一頭扎進了資本的海洋,沒有回頭。互聯網世界原本許諾的“平等”“公平”的原則消失了,個體的、弱勢的和底層的話語裹挾着消費主義的願望,被忽視、湮沒,不復存在。

我最後一次見到馬婷是在一家小餐館。2018年的夏天,她靦腆地跟我講起自己如何從鄉鎮走到縣城,最後來到北京跑外賣,她覺得掙錢多。直到幾個月後,她在三天之內丟了兩輛電瓶車,報警後忍無可忍,蹲在馬路上嚎啕大哭起來。“聽到電動車GPS的報警響了,但是我當時在20層送餐。”

底層話語權的淹沒需要被關注。

我們的研究團隊對中國社會過去十年各階層的互聯網話語權進行了探究,結果發現:從2009年至2019年,中國網民在社交平臺上的話語權呈現出明顯的分化。60%的羣體擁有的話語權僅有1%;相反,6.3%的精英階層網絡話語權佔比卻達到了70%以上。持續的商業化和資本化成爲社會精英人羣佔據網絡話語權的重要途徑,也正在成爲埋葬數字底層話語表達的墓誌銘。

同樣,人工智能技術發展到今天,不但“替換”了很多人力,也擠佔了人類很多的決定權和話語權。“技術越權”正在成爲我們社會的常態,無論是在平臺勞動上,還是日常生活中。比如,我們其實需要反思,爲什麼波音飛機的自動駕駛功能會拒絕人工的干預。

中國社會的土壤肌理豐富,在這裏成長着千姿百態的平臺形態。如果平臺技術發展的模式和邏輯一直沒有得到有效的改善,這種“倒金字塔”式的不均衡發展會拓展到社會生活的方方面面。

意義重建是否可能?

平臺經濟的崛起,讓我們見證了中國勞動力市場的又一次大轉移。改革開放時期,農民“下工廠”的壯觀場景依舊曆歷在目,而到了今天,“工廠”正在成爲過去,“打零工”變成新的出路。平臺經濟正在形成巨大的虹吸效應,把傳統產業的人口“吸附”過來。

這是一個巨大的人口系統“搬遷”工程。國家信息中心分享經濟研究中心發佈的《中國共享經濟發展報告(2020)》顯示,2019年,平臺帶動的就業人口達到7800萬,在未來五年內,這一數字會變成2億。

我們正處在一個“公共感”非常強烈的時代,每天都有大量的議題和問題冒出來。但是,當下我們對於一些公共議題的討論缺少“大問題”的關照。平臺經濟未來發展方向和模式就是其中一個例子。技術和分工的細化,使平臺系統被劃分爲無數個細小的、個體化的“幀”,無數的場景和問題出現了,需要不斷應對。時間和空間被壓縮,意義和關係被忽略,個體的話語沒有得到有效傾聽,社會對於數字時代工作的意義沒有得到有效的建構。勞動幸福感的喪失也是源於此。

在過去的一年中,我們經歷一場又一場針對“工作”和“勞動”的大討論。一系列議題,讓我們看到了社會公衆對於體面勞動的真切反思。平臺經濟日新月異的發展,正在宣告我們的理論和思考已經落後。對於平臺發展的意義重建需要更多的人加入其中,思考更加可持續的共建的形式,參與對話和重建的過程。

我們需要建立一種新型數字化關係。在這種新型的數字化關係中,我們需要考慮合作生產的可能、提高技術的可供性,以及互惠關係的長期維持。

平臺經濟正在成爲我們生活意義的載體。“陌生的相逢”成爲一種日常的、規範化的法則進入我們的生活。這是一種“連接關係”的邏輯,但是在現有的平臺邏輯下,這種“連接”排斥關係的建立和體面勞動的維持。消費者被抬高,勞動者被貶低。連接的雙方沒有建立互信的、可持續的、彼此尊重的社會關係。

我們在田野中曾遇到這樣一位閃送員。她叫馬姐,兩年前,她的老公在網上賭博,輸了150萬。她從一家美髮店的老闆娘變成一無所有的配送員。每天回家,她都會把電動車停到距離小區1公里之外的地方、脫下外賣衣服、步行回家。“我怕鄰居看見,笑話我。”有一天,馬姐在街上等單,碰到了自己之前的一個客戶。她低着頭,準備好被奚落。客戶卻說,“沒想到老闆娘也出來跑外賣。其實我也是個騎手,只是每次去理髮,都不好意思告訴你們”。

當前的平臺勞動裏存在着大量的“低門檻就業”。這些人面臨着身份認同的掙扎。我們的田野調查中遇到很多和馬姐一樣的人,不願意透露自己是快遞員、外賣員或者家政工的情況。平臺發展的模式不停地強化數字勞動作爲“社會底層”的邏輯。算法和智能技術建立的關係如何從“偏頗”走向“公正”,將是實現意義和關係重構的重要前提。

意義失序正在成爲我們生活的常態。失序的平臺,一端是人類共有的社會系統,一端是個體生活的小生態。重新建構意義的起點,是在承認彼此平等且共享發展成果的基礎上,找出相處的規範。

參考文獻

ten Oever, N. (2021). “This is not how we imagined it”: Technological affordances, economic drivers, and the Internet architecture imaginary. New Media & Society, 23(2), 344-362.

Winner, L. (1978). Autonomous technology: Technics-out-of-control as a theme in political thought. Mit Press.

Sun, P., Zhao, G., Liu, Z., Li, X., & Zhao, Y. (2020). Toward discourse involution within China’s Internet: Class, voice, and social media. New Media & Society, 1461444820966753.