李迅雷:總和生育率明顯失真 不能反映生育意願的真實水平

原標題:生育意願斷崖式下降了嗎——如何確保三胎政策有效

來源:李迅雷金融與投資

李迅雷 唐軍

第七次人口普查之後宣佈全面放開三胎政策引起了社會的廣泛關注和熱烈討論。最普遍擔憂的問題可能有總和生育率低至1.3、放開三胎可能沒有效果、人口加速老齡化會對經濟社會有多大影響等。本文從數據分析和宏觀角度對這些問題展開討論,希望能透過表面數據得到一些更客觀理性的結論。

主要觀點

近幾年新出人口的快速下滑主要是因爲育齡婦女年齡結構的變化,而不是年輕人生育意願的斷崖式下降。新出生人口與25-29歲(生育率最高)人口占比的變化趨勢是高度一致的。

在2016年全面放開二胎之後,25-29歲與30-34歲育齡婦女的生育率明顯提高,且在2018、2019年連續處於2005年以來的高位。其中30-34歲育齡婦女的出生率上升更明顯,可能同時受益於放開二胎和生育年齡推遲。

我國當前的城鎮化率僅爲64%左右,人均GDP處於中高等收入水平,與日本、韓國等高收入、高城市化率的國家缺乏可比性。參考前文估算的修正後的總和生育率以及全面放開二胎對生育率的提振效果,我們估計全面放開三胎後,能反映真實生育意願的修正後的總和生育率可能在1.9-2.0之間。

加速老齡化是過去兩波嬰兒潮和計劃生育政策造成的既定結果,無論如何鼓勵生育,都無法改變未來三十年加速老齡化的結果。鼓勵生育只是爲了未來的人口世代更替能更加平穩。

外匯儲備一定程度上可以看作是人口紅利期年輕人積極儲蓄在國家層面的彙總表現,因此如何讓外匯儲備保值增值,關係到人口紅利期的儲備在人口老齡化後是否還有相應的購買力。

如何做好留守兒童的教育工作,或者如何減少流動人口中父母與學齡子女間的分離,都對提升“成才率”具有重要意義。爲此,應該進一步降低城市落戶門檻,增加對農業人口的轉移支付規模,擴大義務教育的年限。

不僅要加快推進房產稅爲先導的稅制改革,還要鼓勵發展社會慈善事業,鼓勵富裕階層和企業家捐款,通過先富帶後富,解決中低收入階層的實際困難,尤其是要改善我國新生代農民工的城市居住和工作條件,使得他們的生育和養育條件進一步得到改善。

低至1.3的總和生育率明顯失真,不能反映生育意願的真實水平

人口普查數據中最直觀也最衝擊人眼球的可能就是總和生育率低至1.3。這一指標的表面意義可以理解爲平均每對夫妻只生育1.3個嬰兒,這意味着每代人口數比上一代下降35%。根據世界銀行公佈的全球200多個國家和地區2019年的總和生育率數據,1.3大概位於倒數第十位左右,這無疑是很誇張的低生育率。

加上近幾年公佈的新出生人口也連年下滑,即使在2016年全面放開二胎政策後,新出生人口仍未改變快速下滑的趨勢,因此輿論普遍認爲低至1.3的總和生育率反映了年輕人極低的生育意願。

事實上,總和生育率的計算公式爲:

總和生育率(TFR)= ∑(各年齡階段的年生育率*5年*該年齡階段育齡婦女的佔比)

其中育齡婦女的年齡階段劃分爲15-19歲、20-24歲、25-29歲、30-34歲、35-39歲、40-44歲、45-49歲,∑表示加總求和。

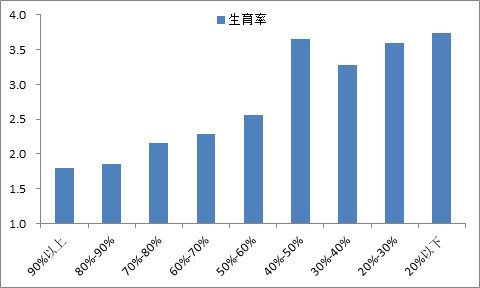

可見國際上常用的育齡婦女的年齡標準是比較寬的,從15歲到49歲。而各年齡階段生育率對總和生育率的影響權重取決於該年齡階段婦女人數在育齡婦女裏的佔比。而由於1960和1980年代出現了兩波嬰兒潮,且在1980年代開始實施計劃生育,造成目前各年齡階段的育齡婦女分佈極不均勻。其中高年齡階段的育齡婦女佔比較高且生育率很低(受計劃生育影響),這會極大的拉低總和生育率這一指標,使其不能客觀反映年輕人的真實生育意願。

從國家統計局的抽樣數據來看,25-29歲與20-24歲的育齡婦女的生育率是最高的,而2019年這兩個年齡階段的人口占比相比2015年下滑3.6個百分點,對應的是這兩個階段的育齡婦女減少約2500萬(14億*3.6%*0.5)。從這個角度看,新出生人口從2015年的1655萬下降到2019年的1465萬(下降不到200萬)就顯得比較正常了。

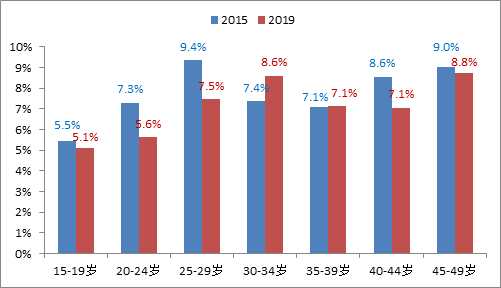

圖表1 2019年與2015年各年齡階段的人口占比

數據來源:國家統計局,wind,中泰研究所

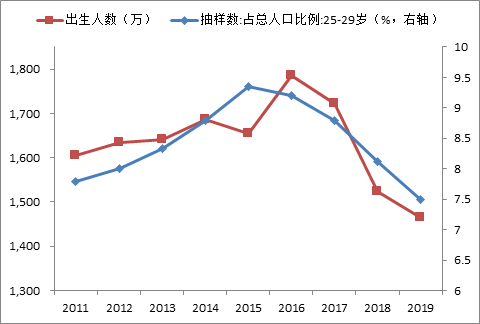

可見,近幾年新出人口的快速下滑主要是因爲育齡婦女年齡結構的變化,而不是年輕人生育意願的斷崖式下降。新出生人口與25-29歲(生育率最高)人口占比的變化趨勢是高度一致的。

圖表2 新出生人數與25-29歲年齡佔比變化趨勢一致

數據來源:國家統計局,wind,中泰研究所

全面放開三胎,會有效果嗎?

全面放開三胎的政策宣佈後,大部分輿論都認爲效果不會太明顯。很多人是從撫養壓力大、不敢生的自身感受得出的結論,也有很多分析的依據是2016年全面放開二胎後新出生人口仍然快速下滑。但其實放開二胎後對生育意願的提振作用是明顯的。

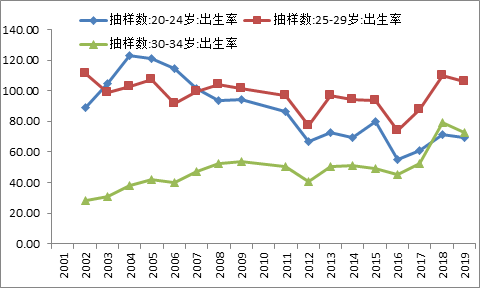

從各年齡階段育齡婦女的生育率來看,在2016年全面放開二胎之後,25-29歲與30-34歲育齡婦女的生育率明顯提高,且在2018、2019年連續處於2005年以來的高位。其中30-34歲育齡婦女的出生率上升更明顯,可能同時受益於放開二胎和生育年齡推遲。

圖表3 25-29歲、30-34歲育齡婦女出生率在2016年後明顯提升

數據來源:國家統計局,wind,中泰研究所

可見,放開二胎政策對年輕人的生育意願提升明顯,而新出生人口下滑主要是最適齡(25-34歲)的育齡婦女減少所致。

那麼如果排除掉各年齡段分佈嚴重不均勻以及高齡育齡婦女(34-49歲)在過去計劃生育政策下極低生育率的影響後,總和生育率大概在什麼水平呢?

本文采用如下粗略估算方法:

1) 如果沒有嬰兒潮造成的年齡階段分佈不均勻,則各年齡階段的人口應該分佈比較平穩。假設各年齡階段的出生率對總和生育率的影響權重相同,即排除掉了年齡階段分佈嚴重不均勻的問題。

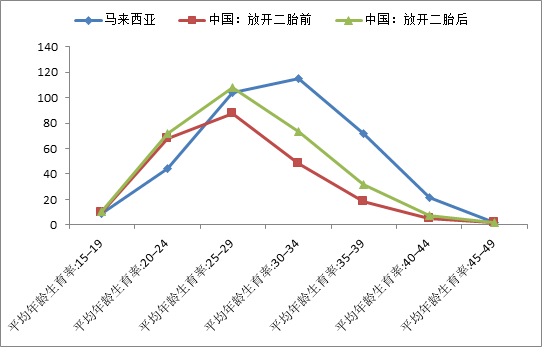

2) 要修正高齡育齡婦女(34-49歲)在過去計劃生育政策下的極低生育率,需要找到可供參考和比較的樣本。我們找到了城鎮化率和人均GDP水平都與我國比較接近且公佈了各年齡段婦女生育率的馬來西亞作爲參考樣本。如圖表4,在15-29歲的三個年齡段中,中國和馬拉西亞的出生率相差不大,後面的年齡段則中國明顯偏低。參考馬拉西亞各年齡段出生率的分佈特徵,可以估算假設沒有計劃生育政策影響下中國34-49歲育齡婦女的出生率,再計算總和生育率。

3) 取2013-2015年3年的平均出生率代表全面放開二胎前的水平,取2017-2019年3年的平均出生率代表全面放開二胎後的。

圖表4 中國與馬來西亞各年齡段的出生率(每千人)對比

數據來源:馬來西亞統計局,中國國家統計局,wind,中泰研究所

根據上述方法粗略估算,消除掉育齡婦女年齡分佈極不均勻以及計劃生育對高齡育齡婦女生育率影響之後,放開二胎前的修正總和生育率約爲1.44,放開二胎後的修正總和生育率約爲1.78。

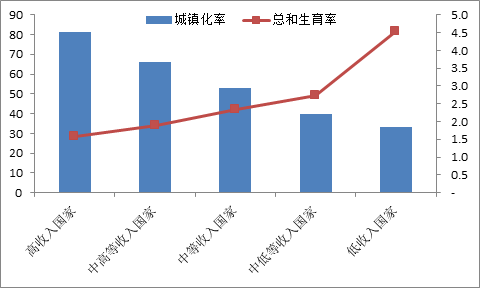

全面放開三胎後,計劃生育對生育率的限制作用可能就很小了。放開三胎後的生育率水平將取決於自然狀態下年輕人的生育意願。從全球各國和地區的生育率來看,雖然生育率可能受各國宗教信仰和文化傳統的影響,但城鎮化率越高、人均收入越高的國家和地區生育率越低的規律非常明顯。比如,城鎮化率高、生育率低的國家裏既包括了很多歐洲富國,也有韓國、日本等亞洲國家,還有阿聯酋、卡塔爾等伊斯蘭國家。

圖表5 全球200多國家和地區按城鎮化率分組下平均總和生育率

數據來源:世界銀行,wind,中泰證券研究所

圖表6 不同收入水平的國家和地區的總和生育率

數據來源:世界銀行,wind,中泰證券研究所

城鎮化率和收入水平越高的國家和地區,或許意味着分工更細,工作專業性更高,工作時間和地點的靈活度則會比較低,養育小孩要付出的直接成本和機會成本都會更高,從而降低了人們生育的意願。此外,越富裕的國家和地區,其經濟社會越穩定,社會保障體系越完善,人們通過年輕時的儲蓄來養老就越可行,而通過養育後代來養老防老的現實需求會下降。

因此,全球普遍存在的現象是富裕國家和地區的生育率明顯較低,即使同一國家裏也存在富裕階層生育率更低的現象。比如全面放開三胎政策後,中產階級(尤其是一二線城市的)表示不敢生、不願生的聲音應該是最大的。

根據統計局數據,我國當前的城鎮化率爲64%左右,人均GDP處於中高等收入,參考前文估算的修正後的總和生育率以及全面放開二胎對生育率的提振效果,我們估計全面放開三胎後,能反映真實生育意願的修正後的總和生育率可能在1.9-2.0之間。雖然沒有表面數據(總和生育率1.3)那麼誇張,但仍低於生育更替水平(2.1左右),且隨着我國城鎮化率和人均收入水平進一步提高,生育率將會繼續下降。因此,從長遠來看,需要出臺提升民衆生育意願的長期配套政策。

加速老齡化是既定結果,將影響我國經濟的相對競爭優勢

前文估算修正後的總和生育率是爲了消除育齡婦女年齡結構和過去計劃生育的影響,使其更能反映當下年輕人的真實生育意願,便於國際間的比較。修正後的總和生育率明顯高於公佈的表面數據,說明真實的生育意願並沒有那麼低,但這不能說明老齡化問題不嚴重。恰恰相反,這正好說明加速老齡化是過去兩波嬰兒潮和計劃生育政策造成的既定結果,無論如何鼓勵生育,都無法改變未來三十年加速老齡化的結果。鼓勵生育只是爲了未來的人口世代更替能更加平穩。

因此,如何應對接下來的加速老齡化是我國要面對的重要課題。而有些輿論提出的各種激進的鼓勵生育的政策恐怕都“遠水解不了近渴”。

首先應該明確的一個問題是老齡化引起的撫養比(非勞動力人口/勞動力人口)提高,會影響我國經濟的相對競爭優勢,而不會存在“撫養不起”或“供不應求”的總量問題。如果簡單的把勞動力人口看作提供產品和服務的生產者,非勞動力人口(老人和小孩)看作是產品和服務的消耗者,即使勞動力人口占比下降較快,但相信科技和生產效率提升的速度會明顯更快,因此撫養的絕對能力不會存在問題。

但是在老齡化程度更高的國家,需要通過對年輕人或企業徵更多的稅費用於養老支出,這會降低其相對競爭優勢,造成資本和產業外流到撫養比更低的國家。從這個角度來說,所有能提升我國經濟未來競爭優勢的舉措都能對應對老齡化產生正面作用。比如,更穩定的社會秩序、更多和更優秀技術人才、更完善和廉價的基礎設施、更穩定和高效的供應鏈體系等等。總之,通過構建其他方面的競爭優勢來彌補老齡化帶來的影響。

提升代際儲存的有效性

提到對未來老齡化社會的擔憂,大部分個體最自然的想法就是自己多存點錢,將來好養老。如果一個人生產的產品或提供的服務的價值超過其自己消費的量就形成了他的儲蓄,那麼在人口紅利期大部分年輕人都想儲蓄以備養老,即大部分人都產出大於消費,那多出來的產出就只能出售給國外(因爲大部分產品都不能長期保存),換回美元,體現在國家層面就是貿易順差和外匯儲備增加。

可見,外匯儲備一定程度上可以看作是人口紅利期年輕人積極儲蓄在國家層面的彙總表現,因此如何讓外匯儲備保值增值,關係到人口紅利期的儲備在人口老齡化後是否還有相應的購買力。

這裏插個題外話,以前經常在網絡上聽到一種說法:中國買這麼多美國國債,把錢借給美國還不如給自己國家的貧困地區使用,或者提議將外匯儲備發給老百姓花掉。這要麼是對外匯儲備缺乏專業理解,要麼是故意吸引眼球。從上面的分析可以看到,外匯儲備是人口紅利期大多數個體都追求儲蓄而彙總到國家層面的結果,這些靠順差換回來的美元買美國國債能獲取穩定的利息,也沒有足夠多的更好的其他資產可以買。而把外匯儲備的美元發給老百姓與央行直接“印錢”發給民衆的效果基本一致,因爲除了少數人會出國消費之外,大部分人還是會到銀行換成人民幣在國內消費,最後美元還是回到了央行,只是整個流通的人民幣多了而已。

回到正題,近年來美國以及全球央行都大幅放水、推行赤字貨幣化,外匯儲備要保持未來購買力不下降的難度越來越大。建議進一步豐富外儲形式,加大對外投資。如通過一帶一路加大對海外基礎設施的投資,增持海外核心公司的股權、實物資產或者收益權等,或許能有效應對全球央行放水。此外,進一步加大金融開放力度,藏匯於民,通過民衆自發增持海外核心公司的股權可能比主權投資基金更便利。

除了外匯儲備,在基礎設施建設、環保投資等方面也能一定程度上實現代際儲存。事實上在學術界,代際儲存大多數時候是指環境資源可持續發展的分配原則。提升環境保護力度、加大在環保領域的投資可以視爲一種代際儲備,使得人口老齡化時面對的環境資源條件更有利。同樣,在基礎設施建設方面,適度超前和更加科學的規劃設計,給人口老齡化時期留下更好的基礎設施,避免人口老齡化與基礎設施老化同時出現,都不失爲一種好的代際儲存的方式。比如,在養老、醫療等基礎設施方面做出超前規劃和投資。

從人口紅利到“人才紅利”:要重視教育公平

隨着科學技術的發展,尤其是人工智能技術的突飛猛進,人口紅利本身的重要度在下降,而“人才紅利”在未來顯然會更重要。每一次人工智能技術取得重要進展時,網絡上都會出現很多擔憂的聲音:哪些職業將來要被取代、多少人將要失業。

可見,在科學技術是第一生產力的年代,人才是最重要的。人口規模決定基數,而教育可能決定“成才率”。一方面鼓勵生育,確保人口基數的相對平穩。另一方面,通過更好的教育提升“成才率”是更加重要和見效更快的舉措。

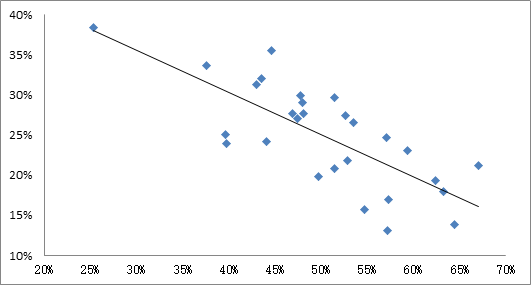

從全球範圍來看,城鎮化程度高的地區,生育率都相對較低。從國內各省份來看,也明顯存在城鎮化水平高的省份生育率相對較低。比如用0-14歲人口與15-64歲的比例來代表各省份過去十年的生育率水平,其與各省過去十年的平均城鎮化率呈現明顯負相關(見圖表7)。可見,即使出臺鼓勵生育的政策,生育率提升相對明顯的也一定是農村和小城鎮地區。因此,加強農村和小城鎮的教育資源,做好教育公平對提升整體“成才率”非常重要。

圖表7 我國各省份0-14歲人口占比與過去10年的平均城鎮化率負相關

數據來源:國家統計局,wind,中泰證券研究所

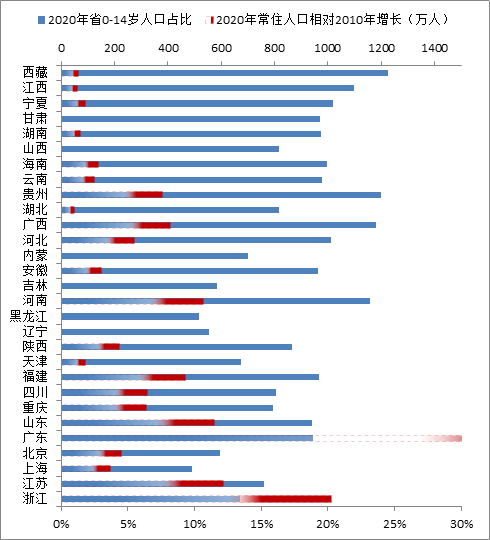

此外,我國流動人口規模越來越大,大量勞動力人口流入大城市工作,而其子女卻留在家鄉上學,留守兒童的規模越來越大。在缺少父母陪伴和教育的情況下,如何做好留守兒童的教育工作,或者如何減少流動人口中父母與學齡子女間的分離,都對提升“成才率”具有重要意義。爲此,應該進一步降低城市落戶門檻,增加對農業人口的轉移支付規模,擴大義務教育的年限。

如圖表8,西藏、江西、寧夏、甘肅、湖南等省份,一方面0-14歲人口占比較高,說明其過去十來年新出生人口較多,另一方面其過去十年常住人口增長很少,說明勞動年齡人口外流比較多。可以推測這些省份的留守兒童相對較多。事實上,除了浙江、江蘇、廣東以及北京、上海等直轄市,其餘省份可能都存在規模較大的留守兒童。

圖表8 常住人口增長不多但0-14歲人口占比高的省份可能留守兒童較多

數據來源:國家統計局,wind,中泰證券研究所

加快推進收入分配體制改革,讓三胎生育有保障

當前,全球經濟都面臨居民收入結構非常扭曲的現實。據瑞士信貸《2021年全球財富報告》,最富有的1%人羣擁有全球近一半財富。我國的居民收入結構也存在分化現象,與發達國家相比,我國尚未實施資本利得稅、房產稅和遺產稅,故收入分化現象要更加引起重視。

如上所述,生育意願與收入水平和城市化率有關,這意味着我國相對落後地區的年輕人生育意願更強,但養育負擔也更重。故應該通過提高中低收入家庭的收入水平,縮小收入差距來改善生育和養育條件和環境。

走向共同富裕,也是我國2035年發展目標之一。五中全會首次提出把全體人民共同富裕取得更爲明顯的實質性進展作爲遠景目標,提出“完善再分配機制,加大稅收、社保等調節力度和精準性;發揮第三次分配的作用,發展慈善事業。”

因此,不僅要加快推進房產稅爲先導的稅制改革,還要鼓勵發展社會慈善事業,鼓勵富裕階層和企業家捐款,通過先富帶後富,解決中低收入階層的實際困難,尤其是要改善我國新生代農民工的城市居住和工作條件,使得他們的生育和養育條件進一步得到改善。