人類文明還剩多少年?

統計數據告訴我們,任何事物都最可能處在它壽命的中間階段,人類這個物種也不例外。

撰文|亞伯拉罕·洛布(Abraham Loeb)

翻譯|張乃欣

審校|王昱

對於那些在自己的研究中尋找目標的青年科學家,我建議他們參與一項與社會息息相關的研究,比如減緩氣候變化,加速疫苗研發,滿足我們對能源或食物的需求,在太空中建長期基地,或者尋找外星文明的技術遺蹟。廣義地說,社會爲科學研究提供資金,科學家也應該通過關注公衆利益來回報社會。

最重要的社會挑戰是延長人類文明存在的時間。在最近一次面向哈佛校友的演講中,有人問我覺得人類科技文明還會存續多久。天體物理學家理查德·戈特(Richard Gott)認爲我們通常會發現自己處於人生的中間階段,而我的回答就基於這個事實。一個人是剛出生的嬰兒的概率比是成人的概率要小几萬倍。同樣,如果剛剛起步的技術時代還要持續數百萬年,那麼僅僅一個世紀之後人類就滅亡也是不可能的。現在的情況更像是,我們正在見證人類技術的成年期,人類可能再存在幾個世紀,但不會太長。公開這個統計結論後,我意識了到這個預測有多麼可怕。但是,這樣的命運真的無法避免嗎?

其實這背後藏有一線希望。還存在這樣一種可能性:因爲人類擁有自由意志,所以我們能夠提前幾個世紀爲自己後代的生活進行規劃,以應對不斷惡化的境況。與氣候變化和戰爭有關的技術災難會給人類帶來威脅,但明智的公共政策可以減小這些風險。

目前尚不清楚,我們的決策者是否會對未來的挑戰作出回應,使我們免受上述統計結論的影響。人類不善於應對前所未有的風險,與氣候變化相關的政治就是一個例證。

這就把我們帶回了宿命論的觀點。物理學的標準模型理論假定我們都由基本粒子組成,且不含其他成分。又因爲所有的粒子及其相互作用都要遵循物理定律,所以作爲這樣的複合系統,本質上我們並不自由。從這個角度來看,我們所理解的“自由意志”僅僅包含了與人類活動相關的不確定性。這些不確定性放在個人尺度上看時會相當大,但放在大批樣本里就會趨於平均。個人層面上,人類及其複雜的互動能讓我們擺脫可預測性,但或許,人類過去對整體人類文明命運的塑造依舊沒有逃過統計學的擺佈。

想要預測我們的科技文明還剩多少時間,可以調查一些與我們相似文明的統計信息,瞭解它們的始末。這些文明誕生於我們之前,並且被類似的物理定律約束。大多數恆星先於太陽數十億年形成,可能在它們的宜居行星上已經有了科技文明,只不過這些文明現在已經消亡了。如果我們有關於文明壽命的歷史數據,就可以計算出我們的文明在不同時期生存的可能性。這種方法類似於根據大量同類原子的行爲記錄來校準放射性原子衰變的可能性。原則上,我們可以通過太空考古和在天空中搜尋已經消亡科技文明的遺蹟來收集相關數據。這提供了一種設想,即人類文明的命運取決於物理約束。

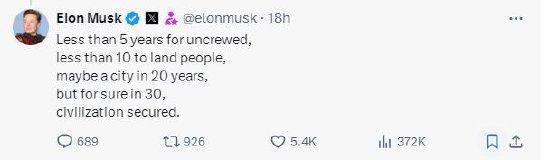

然而一旦面對存活概率分佈的問題,人的意志就可能會選擇無視所有的可能性,表現得像一個統計上的異常值。例如,如果一些人選擇離開地球,人類文明延續的機會就會提高。目前,所有的雞蛋都還放在同一個籃子裏。探索太空可以保護我們的文明不因地球的毀滅而終結。雖然目前地球是一個舒適的家園,但我們最終將被迫搬遷,因爲太陽會在10億年內把地球表面所有的液態水都燒光。在其他世界建立多個人類社區,就像古騰堡(Gutenberg)在1455年左右印刷《聖經》,從而避免因一場災難丟失珍貴的內容。

當然,即使是從地球到火星的短途旅行,也會對人體健康造成嚴重的危害,這些危害可以來自宇宙線、高能太陽粒子、紫外線輻射、缺乏可呼吸的大氣層和低重力環境。克服在火星定居的困難,也將提高我們根據自身經驗識別宜居行星的能力。儘管有這樣的設想,但要知道,地球上的挑戰很可能會阻止人類以更大膽的目光看待太空旅行。有些人可能覺得地球上的問題已經夠多了:“太空事業並不能滿足我們在地球上最迫切的需求,所以爲什麼要把寶貴的時間和金錢浪費在這個上面?”

在接受這個前提之前,我們應該認識到,長遠來看,嚴格專注於世俗的目標,並不能在環境不斷變化時爲我們提供更多的必要技能。人們可能會把目光侷限在暫時性的問題上。但歷史告訴我們,這些困擾最終都會變得無關緊要,比如汽車發明之前的“我們如何去除城市街道上不斷增加的馬糞”或手機發明之前的“如何建一個巨大的固定電話線路網”。

誠然,關注局部問題刻不容緩,但我們也需要靈感來讓我們以更宏大的尺度看待問題,這樣才能進一步開拓我們的視野。固步自封會使我們陷入衝突,因爲它放大了分歧和資源有限的問題。更廣闊的視野有利於通過合作應對全球性挑戰。沒有比科學更適合這種觀點的了,科學是一種可以延長人類壽命的“無窮項和遊戲”。如奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde,愛爾蘭作家)所說:“我們都生活在陰溝裏,但仍有人仰望星空。”希望能有更多的人仰望星空,因爲這樣能讓我們獲得更多靈感,而不像統計學預測那樣把更多人推向宿命論的陣營。

關於作者:

亞伯拉罕·洛布是哈佛大學天文學系前主任,哈佛和史密森天體物理中心理論與計算研究所所長。

文章鏈接:

https://www.scientificamerican.com/article/how-much-time-does-humanity-have-left/

本文轉自環球科學