聚焦3·15|“貼金”食品盛行,華麗背後暗藏安全問題

來源:北京商報

近幾年,“食金之風”盛行起來。北京商報記者調查發現,市面有不少食品中添加了金箔進行售賣,深受消費者喜愛。但是,喫金箔會對人體造成傷害嗎?近日,市場監管總局、國家衛健委、海關總署三部門聯合發佈通知,明確金箔類物質不是食品添加劑,不能用於食品生產經營。業內人士表示,如果食用的黃金量過大或是摻有其他有毒物質,有可能造成危害,甚至危及生命,應當引起消費者與商家注意。

“食金”之風盛行

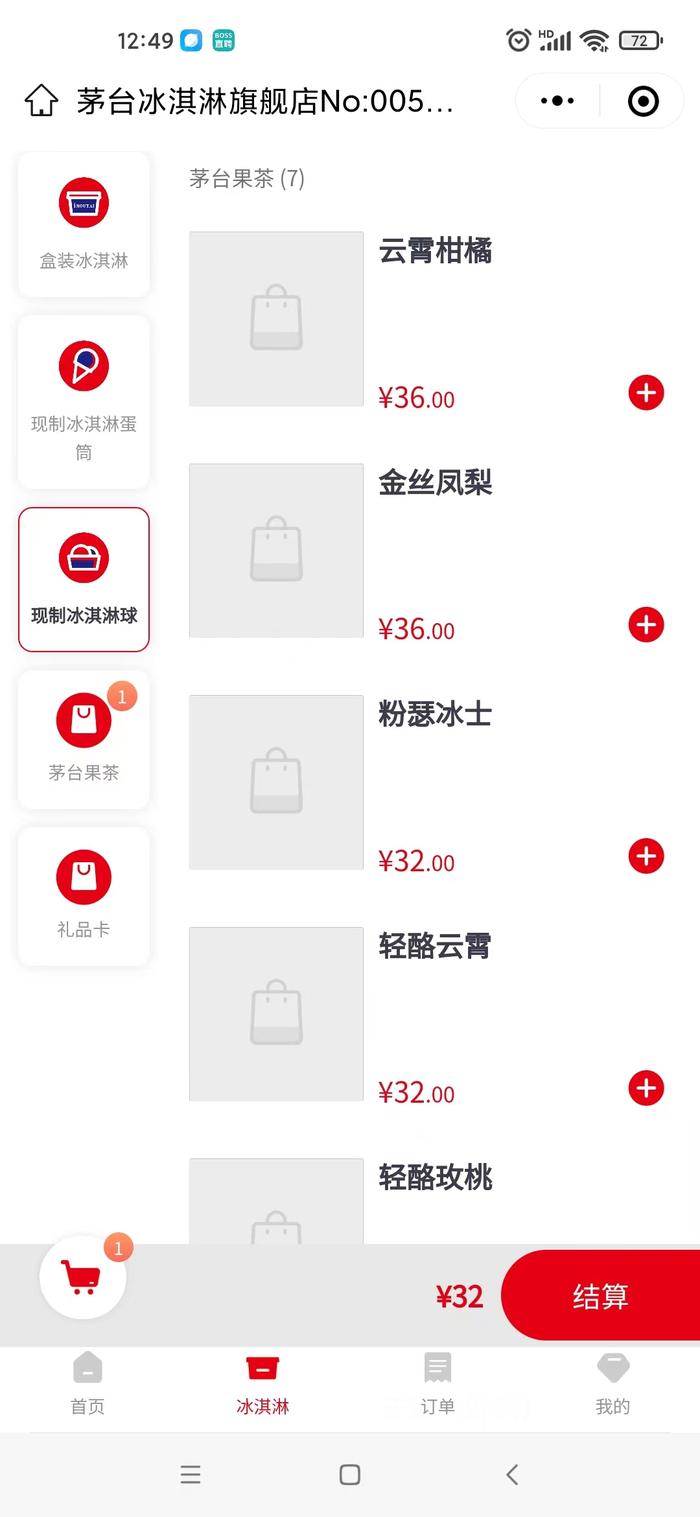

近日,北京商報記者調查看到,市場上有許多添加金箔、金粉的甜點、西餐、冰淇淋等食品經營店鋪,這些食品看起來“高端大氣上檔次”,是門店的“奢華”招牌,吸引了不少消費者前去購買嚐鮮。

北京商報記者瞭解到,在北京望京地區的“kumacake”蛋糕店售賣的栗子巧克力蛋糕上貼了金箔紙;雙井“LePetitPain”麪包店的甜品也撒着金箔;五道口的“秀兒四九城·新京菜”售賣點綴了金箔的鵝肝菜品;朝陽大悅城的“BONUS”冰淇淋店內的冰淇淋也刷上閃亮的金箔……

這些“臉上貼了金”的食品深受消費者歡迎,許多消費者在店鋪點評中評價道“看上去非常驚豔”“十分奢華”“高級美”。但也有網友不敢輕易嘗試,有人擔心這不是“吞金”行爲嗎,是否會對身體有害?

經濟學家宋清輝對此認爲,商家在食物中添加金箔,目的是爲了迎合消費者所謂美觀、奢華的相關需求。

戰略定位專家、九德定位諮詢公司創始人徐雄俊告訴北京商報記者,許多商家都在食品中加金箔,是因爲行業上不良現象的流行,未受到規範。

華麗背後的隱患

“食金”之風盛行的背後,這些“貼金”食品真的安全嗎?

根據我國食品安全法律法規及食品安全標準規定,金(銀)箔金(銀)粉類物質既不是食品生產原料,也不是食品添加劑,不能用於食品生產經營。早在2001年,金箔就被原衛生部明令禁止加入食品中。我國並未批准金箔用於食品。

這意味着,在食品中添加金箔並售賣屬於違法違規行爲,背後暗藏隱患。

朝陽區大悅城BONUS冰淇淋店工作人員告訴北京商報記者,店內的金箔冰淇淋目前暫不可售,原因是“無貨”,但以後有貨了還會繼續售賣。

在部分電商平臺上,北京商報記者注意到,目前已搜索不到“食用金箔”,不過美甲裝飾性金箔、繪畫用金箔仍正常售賣。同時,北京商報記者還發現,當在“金箔”搜索詞中加入符號、空格等防屏蔽後,仍能發現“冰淇淋貼金”“蛋糕金箔”等產品在架售賣。

在黑貓投訴平臺上,關於“添加金箔”的投訴有200多條,其中有消費者投訴反映稱,喫了含金箔食品後出現噁心、拉肚子等情況。

業內人士表示,金元素並不能被人體吸收,胃酸無法分解金箔。如果食用的黃金量過大或是其中摻有其他有毒物質,有可能造成危害,甚至造成中毒。

徐雄俊說,“很多消費者對法律法規瞭解不清,難以分辨其中的安全隱患”。

市場監管在行動

針對此類現象,有關部門正在加大對食品中違法添加金箔的監管力度。1月29日,市場監管總局、國家衛生健康委、海關總署聯合印發《關於依法查處生產經營含金銀箔粉食品違法行爲的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》要求食品生產者不得采購使用金銀箔粉生產加工食品,食品銷售者不得采購銷售含金銀箔粉食品,餐飲服務提供者不得製作售賣含金銀箔粉餐食。

在各地市場監管方面,遏止“食金之風”的力度也在加強。近日,據浙江電視臺經濟生活頻道報道,杭州市上城區市場監管部門發現有商家售賣含金箔食品,而其購買的8瓶裝飾金箔產品標籤上無產品配料表、營養成分表、產品生產標準、生產者、生產時間、生產許可證編號等信息,也無法提供該裝飾金箔可食用的證明,行爲已構成違法,市場監管部門對其作出罰款10萬元的處罰決定;2月17日,浙江省桐鄉市市場監管局發現某食品超市正銷售名爲“俏雅金裝金箔梅酒”和“萬上金箔梅子酒”,兩款“金箔酒”均已銷售若干,涉嫌違反《中華人民共和國食品安全法》相關規定,商家將面臨行政處罰。

中國食品產業分析師朱丹蓬對此表示,目前製造金箔酒的酒企和在食品中添加金箔的行爲更多是一種吸引消費者、提升銷售的營銷手段。由於金箔添加成本不高,酒企想要就此提價,短期來看可能對銷售會有一定的拉昇作用,但並不會長久,此類行爲也或引發酒企違規添加。

宋清輝認爲,要制止“食金”之風,一方面商家要有法律意識,要深刻認識到這是一種違法行爲,切莫以身試法。另一方面,監管部門應加大處罰力度,切實防範濫用金箔的現象再次發生。對於消費者而言,要遠離“拜金之風”,千萬不要認爲喫的是“尊貴”,實際上是花錢傷害自己的身體健康,得不償失。

北京商報記者 白楊 張函