算法新規施行 53.8%受訪者表示會選擇關閉算法推薦

“清朗·算法綜合治理”督促整改信息繭房、算法歧視、大數據殺熟

“清朗·算法綜合治理”督促整改信息繭房、算法歧視、大數據殺熟

3月1日起,國家網信辦等四部門聯合發佈的《互聯網信息服務算法推薦管理規定》(以下簡稱“規定”)正式施行。規定明確了用戶可以選擇關閉算法推薦,也可以拒絕使用其個人的特徵數據的算法推薦服務。你會選擇關閉算法推薦嗎?

日前,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com),對1144名受訪者進行的一項調查顯示,規定落地後,53.8%的受訪者表示會選擇關閉算法推薦功能。受訪者期待規定能遏制誘導過度消費(68.2%)、大數據殺熟(61.9%)、誘導沉迷(57.5%)、過度收集個人信息(46.0%)等方面的不良之風。

受訪者中,00後佔27.2%,90後佔51.7%,80後佔21.2%。

受訪者期待規定能遏制誘導過度消費、大數據殺熟、誘導沉迷等

東南大學大三學生王琦,是某打車軟件的老用戶。最開始,他只使用這一款軟件,從去年開始,他也開始使用其他打車軟件。這時他發現,在使用了其他打車軟件後,原來打車軟件的價格明顯有所下調。同樣的路程他的費用要比同學低不少。對此王琦很生氣,“這既是‘殺熟’,誰粘性大、用得多,價格反而貴,也是在侵犯我的個人隱私,爲什麼我使用別的打車軟件的情況會被收集到?”

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認爲,輿論導向一定不能讓技術完全控制,比如,如果全按算法數據蒐集的個人喜好進行熱搜排序,那飯圈這種很熱烈的文化會不會經常佔據熱搜?信息繭房會不會產生?信息的鴻溝會不會因此加大?

調查中,大家期待規定遏制誘導過度消費(68.2%)、大數據殺熟(61.9%)、誘導沉迷(57.5%)、過度收集個人信息(46.0%)等方面的不良之風。還有通過算法推薦影響網絡輿論(40.4%)和算法歧視(37.3%)等。

中國傳媒大學網絡法與知識產權研究中心主任王四新說,對於在算法上誘導沉迷、誘導消費的惡意行爲,法律上的界定方法,是要從具體場景出發,看宣傳是否具備誤導性,能否直接滿足消費者的需要。比如用戶利用搜索引擎去搜索某個醫院,那呈現出的搜索結果是不是真實面貌,還是說會故意安排一些與搜索無關的內容,誘導消費者去點擊,甚至是表面上符合消費者預期,但點擊後又會跳轉到其他頁面,掛羊頭賣狗肉,這裏邊就可能存在誘導消費的問題。誘導沉迷則可能是利用一些誇大、虛假的信息,甚至直接使用色情圖片,來誘導關注,包括一些新聞類的App,看標題很吸引人,點進去卻進入了購物平臺,這都屬於明顯的惡意引流、惡意誤導,是在利用用戶的心理預期牟利。

對於一些短視頻平臺的誘導沉迷算法,王琦也很無奈。“很多時候你未必打算瀏覽短視頻,但由於它的內容推送投你所好,就會吸引你不自覺地沉溺其中,等到反應過來時已經看了很久了。我喜歡在短視頻平臺上瀏覽新聞,就經常被推薦大量的負面新聞、交通事故等,同時穿插一些科普、時尚的內容,看起來營造了一個多元的信息氛圍,但其實主要內容全是負面新聞,內容粗糙,看完後除了產生情緒波動,沒有實際收穫,浪費大量時間精力”。

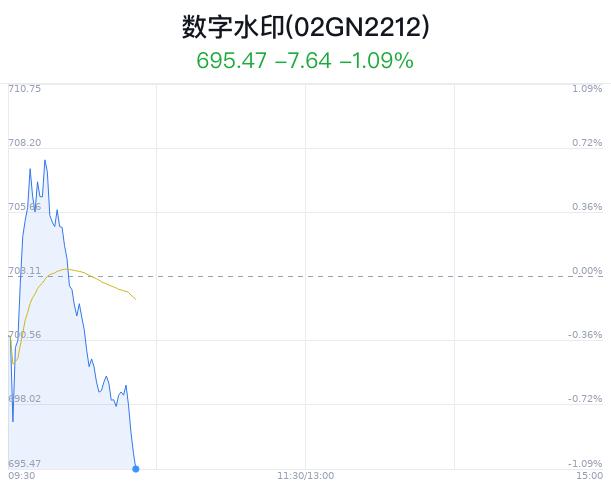

規定落地後,53.8%受訪者表示會選擇關閉算法推薦功能

王琦表示,人們不應該被算法覆蓋,如果算法太強大,對用戶太瞭解,那用戶的選擇就會受到很大限制,看似有選擇,實際都是被設置好的。“希望算法越來越公開透明,算法關閉選項能夠儘快落實,從根本上解決算法帶來的問題”。

規定落地後,53.8%的受訪者表示會選擇關閉算法推薦功能,18.2%的受訪者不會,28.0%的受訪者表示不好說。

王四新說,規定通過要求企業設置“算法推薦服務功能”的開關選項,給予用戶自主選擇權,來保護消費者利益,確實可以在一定程度上遏制亂象。“讓消費者擁有更多選擇,要求企業提供更多元的服務,實際上是在構建消費者與企業間的理想平衡模式。個別企業會製造陷阱,但政策的導向就是在提醒消費者,哪些陷阱不要踩,給羣衆創造一個選擇的條件”。

中青報·中青網記者 王品芝 實習生 潘澤強 來源:中國青年報

2022年03月24日 10 版