“借名买房”带来麻烦:房屋升值后要求确认产权,法院驳回

合伙买房投资,一起付首付,一起还月供,还签订了《合伙购房协议书》,但房子未登记在自己名下,在房价上涨后,当他要求确认产权时,却遭到对方拒绝,最终二人对簿公堂。

红星新闻记者从成都锦江区人民法院获悉,近日,该院就审理了这样一起案件,最终,当事人确认产权的请求被法院驳回。

法官表示,近年来,被限制购房人“借名买房”的现象屡见不鲜,“借名买房”或许可以规避某些政策或条件限制,但潜在风险较大,常常存在请求确认产权共有得不到支持、房屋被转卖或者因被借名人对外负债被法院强制执行等风险。因此法官提醒大家,“借名买房”风险高,切勿因贪图一时利,留下后患。

锦江区法院

和同事合伙买房

各自出资50%,各自享有50%的产权

温某、冯某原来同在一家化妆品公司工作,是同事关系。2015年,冯某向温某提出,两人各出一半资金,共同购买房产用于投资,各自享有房子50%的产权以及房产增值的一半,温某表示同意。

2015年底,双方以按揭贷款的方式购买下锦江区的“乐天圣苑”小区一套面积为81.37平米的房屋,由于该楼盘是热门楼盘,开发商表示以双方名义购买手续繁琐,要求只能以一方名义购房。冯某随即提出,由于他熟悉买房程序,用他的名字签署合同、办按揭贷款手续更方便,如果温某不放心,之后双方可专门签订协议来确认各自的份额,温某遂表示同意。

2015年11月8日,两人一人给了2万,支付了购房定金4万元,办理按揭贷款手续时,二人又共同支付首付款32万余元。2016年2月,房子开始还按揭贷款了,温某每月向冯某的银行账户支付一半的按揭贷款。

一年之后(2017年2月),为明确双方合伙买房的事实,二人签订了《合伙购房协议书》,协议书中约定,双方共同出资购买的房屋总价为107万余元,二人各自出资50%,各自享有50%的产权。

其次,购房时文件的签署等均由冯某办理,房产相关的合同、手续、产权证等均登记在冯某名下,冯某为贷款人,贷款年限为30年,温某每月7日前将一半贷款支付到冯某的银行账户。此外,购房发生的所有税、费等均各自承担一半,房屋租金、房产增值等收益也由双方各自享有一半。

房屋增值后对方“赖账”了

二人只好对簿公堂

2021年,随着房价增值上升,温某提出将房产的增值部分予以确认,冯某却以种种理由表示拒绝,在协商过程中,冯某甚至提出现在房产登记在他的名下,就是他所有,企图否认当初合伙出资买房的事实。为了维护自己的权益,温某向锦江区人民法院提起诉讼,要求确认他所拥有的该套房产50%的所有权。

在庭审中,冯某表示,他对双方共同出资买房,并各享有50%份额的事实无异议,之所以无法为温某办理共有证,是因为这套房子存在按揭抵押,而且温某名下本就有两套房子,属于限购人员。

冯某还表示,当年买房时,他的名下只有一套房屋,按2015年的政策,他享有低利率和低首付的政策,温某是看重他有这样的优势,才以他的名义买房,强调不是他要求温某共同出资买房,而是双方协商的结果。庭审中,温某也陈述其名下确实有多套房屋。

“借名买房”风险大

法院驳回确认产权的诉讼请求

法院认为,二人签订《合伙购房协议书》发生在民法典施行前,因此根据《物权法》规定:不动产物权的设立、变更、转让等,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。双方签订《协议书》时,房屋尚未完成不动产物权登记,冯某未取得房屋所有权,双方之间仅存在债权债务的合同关系,不产生物权变动及共有的法律后果。

现在,房屋虽然已经办理产权登记,但温某名下有多套房屋,不符合现行的购房限购政策,仍无法完成物权变动登记,且目前房屋存在抵押登记,未经银行同意,也不得随意转让。因此,温某要求确认其享有50%的所有权,缺乏事实基础,也不符合法律规定,法院不予支持。最终锦江法院判决驳回了温某的全部诉讼请求,并表示,若温某认为他的权利受到了侵害,可另案向冯某主张权利。

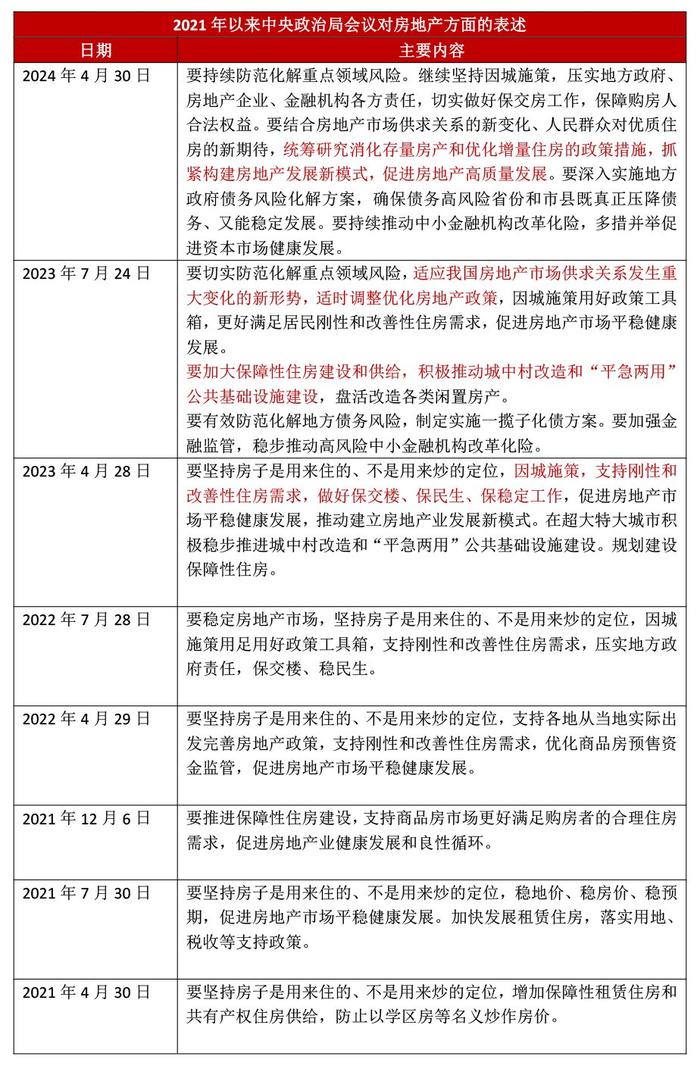

法官表示,限购、限售政策是国家为了保障民有所居、遏制投机炒房、稳定住房市场的重要举措。购房者不符合限购政策,会导致相关合同无法继续履行。近年来,被限制购房人突破限购桎梏,“借名买房”的现象屡见不鲜,“借名买房”或许可以规避某些政策或条件限制,但潜在风险较大,常常存在请求确认产权共有得不到支持、房屋被转卖或者因被借名人对外负债被法院强制执行等风险。因此法官提醒大家,“借名买房”风险高,切勿因贪图一时利,留下无穷患。

成都商报-红星新闻记者 章玲