藍天野:再見,再見了

就是中國話劇的一個座標

現在,舊的座標隱退了

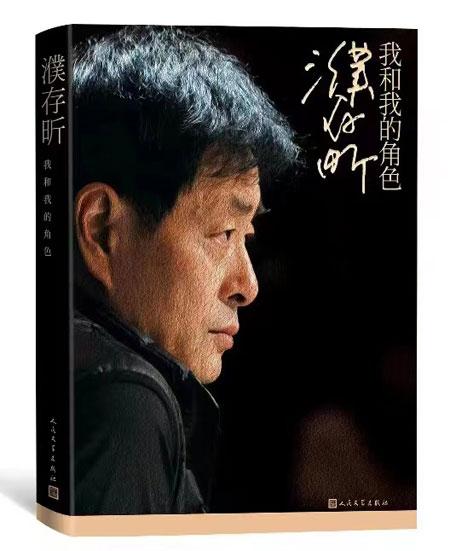

6月8日午後,藍天野在睡夢中離世的時候,北京人民藝術劇院裏正忙成一團。4天后就是人藝70週年院慶的大日子,全院上下都在忙着準備紀念演出和每天晚上的直播。有記者在排練廳碰到了濮存昕,他似乎對這一天早有準備,微笑着說:“很圓滿,他精彩的一生像一臺戲一樣,該謝幕了。”語氣安寧、釋然,但眉眼低垂的一瞬,流露出疲憊和恍惚。

藍天野(右)在《封神榜》中飾演姜子牙。

濮存昕說,藍天野得了很重的病,拒絕治療了,“非常好的選擇,爲什麼要那麼痛苦。他最後是喫不下東西了,蠟炬成灰淚始幹。”年初的一次電視採訪中,藍天野透露自己患了胰腺癌。

人藝70週年的重頭戲,是院慶正日子當晚第二代《茶館》班底的集體演出,並且首次現場直播。梁冠華飾演王掌櫃,濮存昕飾演常四爺,楊立新的角色是秦仲義。1958年,《茶館》首演,秦仲義是藍天野演的,那時他剛剛30出頭。同臺的人有於是之、鄭榕、英若誠、黃宗洛等等,老舍編劇,焦菊隱、夏淳導演,那是人藝的創始一代,也是黃金一代。

那一代之中,藍天野是最後一位從舞臺上離開的。2020年,他還登臺參演了《家》;2021年,他第三次導演《吳王金戈越王劍》。他曾經說:“我對這一生,有時候還比較滿意,甚至於有點小得意,但是更多是一些波折、坎坷,我覺得是人生教給我,在舞臺上怎麼去創作。”只要他還站在舞臺上,就是中國話劇的一個座標。現在,舊的座標隱退了。

“演戲也就那麼點兒事”

“他有一種骨子裏的體面。”央華戲劇藝術總監王可然看得出,藍天野的這種體面,來自於內心堅定的價值觀。你尊重了,他就會很開心,把你當自己人,你沒尊重,有時候就會碰釘子,“他有很多棱角”。

放在戲劇上,王可然覺得,藍天野的價值觀就是“堅定地、徹底地維護人藝的尊嚴”。這發生在藍天野身上毫不違和。“人藝的江山是他們打下來的,人藝的戲劇流派是他們奠定的,”王可然對《中國新聞週刊》說,“那一代人有榮耀感,他(這麼想)是最讓我能夠接受的”。

藍天野是北京人藝黃金一代的遺存。那代人從新中國成立後一直活躍到上世紀90年代初,塑造了北京人藝的戲劇風格,焦菊隱所稱的“中國學派”,也是在他們的表演中建立的。他們最爲公衆所知的集體之作,首推《茶館》,如今看來光芒萬丈的班底,當時只道是尋常。

藍天野飾演資本家秦仲義,在劇本里,老舍形容這個角色“穿得講究,滿面春風”,跟藍天野相貌堂堂的氣質十分合襯。1956年年底,老舍寫完劇本,北京人藝建組、分配角色。藍天野並不熟悉資本家,他拿到角色後立刻去體驗生活,到前門、安定門一帶泡茶館,跟企業家交上朋友。

1958年,藍天野(右二)在《茶館》中飾演秦仲義。圖/北京人藝

那時候做事不着急,《茶館》首次排練,花在體驗生活上的時間比排練還多。體驗生活回來了,焦菊隱導演要求演員先做角色的生活小品,以此建構自己的人物,最後纔開始排戲。藍天野編了個叫《鵪鶉鬥》的小品,說秦二爺得了只絕頂出色的鵪鶉,被龐太監看上了,秦二爺故意獅子大開口,讓龐太監買不起。接着,他又讓人把鵪鶉送到龐太監府上,這表面人情讓龐太監受到極大侮辱,命人炸了下酒。秦二爺聽了,只冷冷回敬了句,龐太爺,您好雅興。小品一演,滿座叫好。

對人藝的這些風格和方法,藍天野有着骨子裏的認同。85歲出演《甲子園》時,雖然已經歷經滄桑、滿身閱歷,他依然花了一番功夫從內心建構出角色的形象。北京人藝重視的“深刻的內心體驗”,斯坦尼斯拉夫斯基的“從自我出發”理論,都給了他啓發,終身受用。而這些理論曾經遭到否定,他自然憤憤不平。

這並不意味着頑固。“小鮮肉”被廣爲詬病的那幾年,有人問到藍天野,他卻發出了聲援。他說,“小鮮肉”是侮辱性稱呼,一個演員不一定成爲一個藝術家,你可以說演得還不夠好,但不要侮辱他。

有人提出“北京人藝演劇學派”的說法,他也不同意。他說,人藝歷經數十年確實形成了自己的風格,但不能以中國話劇的龍頭老大自居,“演戲也就那麼點兒事”。

這麼點兒事,他想了一輩子,也幹了一輩子。

1952年北京人藝建院起,他就隨中央戲劇學院話劇團合併到了人藝。他演過《明朗的天》《北京人》《茶館》《關漢卿》《帶槍的人》《蔡文姬》《王昭君》等70多部話劇,經典角色有《北京人》中的曾文清、《茶館》中的秦仲義、《蔡文姬》中的董祀、《王昭君》中的呼韓邪單于等。轉入導演編制後,他又執導了十多部中外話劇。

經歷過恍如隔世的人事動盪,演戲的方法和心境都在轉變。

初次演《茶館》的時候,藍天野31歲,正是秦仲義在第一幕的年紀;到了第三幕,角色已經70多了,他得使勁兒演。1992年最後一輪演《茶館》時,半生過去,他已經65歲,第一幕倒成了難題。爲了演出青年秦二爺的瀟灑,他改了亮相的方式,將秦二爺設定成策馬而來的狀態。一個箭步跨進門檻,撂下掖在腰間的長袍大襟,甩開繞在脖頸的辮子,夥計趕上來,接過馬鞭,一連串動作一氣呵成,令人過目不忘。

1987年,藍天野在六十的年紀上準時離休,似乎決絕地徹底告別話劇,專心從事書畫。在別人邀請下,偶爾也演演電視劇。那幾年,他在《封神榜》和《渴望》中的無心插柳之作,爲他贏得了全國上下的認知度,之後徹底離開公衆視野。

可能沒人想得到,後來,藍天野還能演到90多歲,並且活到了95歲的年紀上。他年輕時是人藝有名的“病秧子”,病根是“大躍進”時落下的,當時突擊排戲,連《茶館》這種不是革命題材的戲,也拿來“大躍進”,每天演三場。演戲之餘,還要參加大鍊鋼鐵、砸礦石,身體喫不消了。從30出頭,他沒有哪天不靠安眠藥睡覺。因爲低血壓,不止一次暈倒在後臺。誰成想離開戲劇以後,身體卻奇蹟般地好轉了,血壓也迴歸正常,倒成了老一代裏最硬朗的人。

84歲那年,在人藝領導的力邀下,他回到闊別19年的舞臺,出演了話劇《家》。藍天野的“衰年變法”竟從此開啓。

“你是人,我也是人!”

既然重回舞臺,藍天野想做些不一樣的東西。他的決心,從迴歸之作《家》的選角上就顯現了。

2011年,北京人藝時任院長張和平在食堂裏張羅了一場“鴻門宴”,座上賓是朱旭和藍天野兩對夫婦。酒過三巡,張和平話鋒一轉,請兩位老人家出馬,在即將新排的《家》裏飾演角色。此時距離藍天野最後一次演話劇,已經過去了19年。朱旭答應得很乾脆,他一直沒有離開過話劇舞臺。而藍天野對演戲已經生疏太久,連連推辭。談話陷入尷尬,朱旭夫人宋雪如適時打了個圓場,說這件事很重要,回去先認真想想,再給劇院答覆。

幾天後,藍天野的答覆還是不想演,但在場的幾位人藝領導都沒鬆口。於是閒聊起來,藍天野談起了藝術,說按照常規想法,肯定是讓我演高老太爺,讓朱旭演馮樂山,但藝術創作要反向思考,我從來沒演過反面人物,如果我演僞善人馮樂山呢?沒過多久,人藝領導就找朱旭商量,對調角色。自己說出的話成了真,藍天野再也沒有理由推辭了。這一年,他憑藉《家》重返話劇舞臺。他已經84歲,重心早就轉移到了畫畫上。

2012年9月14日,北京人藝話劇《甲子園》在首都劇場首演。圖/視覺中國

第二年是北京人藝建院60週年,劇院以一部新劇《甲子園》紀念甲子之年,又把藍天野搬出了山。

這是個發生在敬老院的故事。藍天野出演主角老建築師黃仿吾,人藝的朱琳、朱旭、鄭榕等老演員都上了舞臺,六位主演平均年齡82歲。一輪演下來,藍天野覺得並沒有生疏,反而比以前長進了。長進的是生活經歷,對人生、社會和人的認識理解有了變化。爲什麼過了近20年,還能找回感覺?他講過,不是說演戲的能力和技巧有多好,而是感覺戲劇就是他的這一生,是人生在教他如何創作。

年輕時,他演劇裏的老人,後來他比角色還老。

《茶館》最後一場戲,王掌櫃、秦二爺和常四爺撒着紙錢祭奠,在絕望中互相告別。這是中國話劇舞臺上的經典一幕。經歷了“文革”十年停演,1979年復排的時候,藍天野對這場戲有了徹骨的領悟。“我親眼目睹了一些人遭受折磨、囚禁……不僅是身體上的摧殘,更有對心靈、人格的打擊和侮辱,”他曾回憶說,“不僅是知道、瞭解,是有了體驗。”

《甲子園》裏,黃仿吾講起老樓的陳年往事,“1945年,這裏是中共地下黨聯絡站。”那一刻,似乎也是暮年的藍天野在追憶自己的一生。1945年,藍天野就是一名北平地下黨,他的家就是地下黨據點,有電臺,架着天線。就在那時,他開始投身戲劇,那是上級派下來的工作:用戲劇開展革命活動。

藍天野這個名字也是爲了地下工作起的化名,他原名王潤森,1927年出生在河北饒陽縣,滿月時隨家人遷居北平。1948年冬,平津戰役迅猛發展,北平已成孤城,他隨組織轉移到石景山發電廠,解放軍司令部過年時給他們送來一頭豬、一隻羊。轉年,北平解放,他是第一批進入北平城的勝利者。劇裏金奶奶回憶,“大姑娘、小媳婦上街扭秧歌”,正是解放軍入城式的場景,22歲的藍天野站在天安門金水橋上,看到了這一幕。

回憶來到1968年,“這裏被洗劫一空……爺爺就慘死在這棵大樹下”。這樣的場景,他也見過。

1966年,文化大革命來了,北京人藝裏貼出第一張大字報,從莫里哀的話劇《慳吝人》中牽強地挑出一句臺詞,把北京人藝批成文藝黑線的大黑窩。藍天野和同事梁秉堃覺得可笑,第二天就寫了一張大字報反駁,署了倆人的名字。那時,他還不知道這場運動是怎麼回事,他歸結爲自己“思想一貫正統”。他倆順理成章成了北京人藝最早被衝擊的人。在一次開除他黨籍的討論會上,單位同事紛紛舉手贊同,一位老大姐還主動揭發他,說他去過她家,鼓動她圍攻造反派。藍天野啞然失笑,他連她家在哪都不知道。

《甲子園》裏,每講到一個時期,劇裏就會放出當時人留下的字跡,也有藍天野寫下的一句話。他揮手寫下七個字:“你是人,我也是人!”

政治運動帶來的創傷,也許讓他對人與人的信任更爲珍視。他有着老派的重感情的一面,這讓他的一些故事,總能隔着遙遠的時空產生迴響。

80年代導演的《吳王金戈越王劍》,是他找作家白樺寫的,寫完之後,白樺編劇的電影《苦戀》被批判。北京人藝因此擱置了《吳王金戈越王劍》。一年後風聲過去,藍天野重啓這部劇,在北京演出後反響熱烈,有幾位中央領導都給了很高評價,遂啓動全國巡演。

演到70多場的時候,白樺打來電話,問這個戲還在演嗎,當時白樺的編制在武漢軍區,他說部隊內部有人說,北京正在演一部白樺的戲,是在影射某些現象。藍天野沒在意,後來才知道,因爲這個戲,白樺被批判了一年多。

31年後,2014年,北京人藝請藍天野在執導過的14部戲中挑一部復排,他沒有任何猶豫,就選了《吳王金戈越王劍》。這既不是他影響力最大的作品,也不是劇本名氣最高的一部。箇中原因,是“爲了白樺這部才情橫溢的劇本,卻在當時遭遇到不正常的輿論環境”。他給身在上海的白樺打電話,白樺很驚訝。這部劇重新講述了“臥薪嚐膽”的典故,越王勾踐忍辱負重,終於完成復國大業後,卻私慾膨脹,重複了吳王的悲劇,是個以史爲鑑的故事。“大的輿論環境不一樣了,這些戲既是好戲,也有現實意義,這纔是我們搞戲的原則。”藍天野露出固執的一面。

故事到這裏還沒有結束。2021年年初,94歲的藍天野拄着柺杖走進人藝排練廳,再次復排《吳王金戈越王劍》。他又想起了兩年前去世的老朋友白樺,神色哀傷,哽咽着說,白樺寫這個戲,其實是一種濃濃的家國情懷。可在那時,卻遭遇相反的誤解,藍天野半生都沒有釋懷。

“懺悔是需要力量的,而寬恕需要更大的力量”

到了80多歲,藍天野偶爾去小劇場看看年輕人的新戲。有一次,在衚衕裏的蓬蒿劇場,他對劇作家萬方說,想讓她寫一出關於兩個老人的戲。他本想借此跟上海的老朋友焦晃合作一把,結果機緣巧合之下,這出戏被央華戲劇簽約製作,由賴聲川導演,合作者變成了李立羣。

劇名叫《冬之旅》,主題是深邃的。兩個主角陳其驤和老金,年輕時是同學和最好的朋友,後來在“文革”時期,陳其驤迫於壓力出賣了老金,害得他含冤入獄、家破人亡。到了暮年,陳其驤找到多年未見的老金,想要求得他的原諒。萬方將主題定爲傷害與寬恕,原名就叫《懺悔》。

2016年7月15日,《冬之旅》上海演出期間,藍天野(後中)與秦怡(後右)、白樺(前)、萬方合影。供圖/萬方

萬方對《中國新聞週刊》回憶說,藍天野對劇本沒有提任何要求,她構思內容的時候,想到了自己父親曹禺,想到了那一代人的經歷,她最熟悉的就是“文革”十年。她以最殘酷的年代作稿紙,爲父輩做心靈傳記,“懺悔是需要力量的,而寬恕需要更大的力量。”

藍天野喜歡這個劇本,第一次看劇本就很感動。“一個演員最怕的就是遇到讓自己心動的戲,這個劇本真正打動我的還不僅是劇中那些經歷,還有一種釋放。”他說。

《冬之旅》巡演了五六十場,還去了臺灣的劇院,所到之處都引發轟動。“我想天野老師對這個戲是投入了全部情感的,有一種震撼人心的力量。”劇終,當藍天野拄着柺杖走下舞臺,萬方感覺他已經與老金身心合一。

“這個戲有他的人生經歷。他不是在別人的角色裏唱自己的歌,是在自己的命運裏唱着大多數人的悲歡。”央華戲劇藝術總監、《冬之旅》製作人王可然如此解釋這種身心合一的狀態,他覺得耄耋之年的藍天野,爆發出了高能的表演能量。每次他都得攥緊手心、拎着一把汗從頭看到尾。

藍天野人高馬大,輪廓分明,大半輩子都留着帥氣的背頭。萬方覺得,他身上有一種氣質,所以戲路也多是《茶館》的資本家秦二爺、《王昭君》的呼韓邪單于此類角色。《冬之旅》裏,他通過老金這個人物,終於脫掉了那層“高貴的外衣”。老金是一個嚐盡苦難的受害者,如今步入蒼涼的晚年,藍天野演出了極生活化的暮年氣息。

這出戏對人的消耗極大,92分鐘裏,88歲的藍天野和63歲的李立羣每一秒都在臺上,即使對年輕演員都是體能的考驗。每次演出前的下午,藍天野都要跟李立羣再對一遍詞。開演之前,倆人在後臺手拉着手互相打氣。

藍天野非但沒感覺到疲憊,戲劇熱情反而持續燃燒。他還有一個心願,希望能最後導演一部戲,主題是曹雪芹。他跟《杜甫》《李白》的編劇郭啓宏邀約過,郭以準備工作太重婉拒,又跟《甲子園》的編劇何冀平提起,何倒是答應了,但當時手裏的工作太多,只能等等。這一等,就再也沒等到。

“他是一個自在活着的人,做的事、說的話都是他想做、想說的。”萬方說,“所以他不斷演戲,我覺得也是自己的心願。沒有考慮那麼多,沒考慮要爲藝術生涯留下什麼光芒,他不會想到這些。”她從小生長在北京人藝,藍天野是看着她長大的“天野叔叔”,兩人相知頗深。

藉着萬方寫的故事,藍天野透露過自己的暮年心境。他說,關於懺悔、原諒和回憶的主題,也正是自己思考着的人生命題。雖然已經快90歲,但生活中很多事情就是放不下,那是人與人之間的傷害,以及之後的寬恕、諒解。

《冬之旅》裏,老金和老陳促膝相談,燙平了糾纏半輩子的心結。不止是放下恩仇,而是穿越絕境,進入了生命的另一個境界。

結尾,老金拄着柺杖,迎着舞臺側面的燈光,緩步走下去了。他把老朋友留在身後,也把往事留在身後,高大的身影消失在光芒裏。“再見,再見了”,老金留下最後一句話。萬方熱淚盈眶。藍天野也走下去了,“再見,再見了”。

(本文參考了《煙雨平生藍天野》)