她走入職校調研,看見學生“無聊生活”的背後

汪子津第一次和職校產生交集,是在一次課題調研中,她認識了一名在重慶念職高的學生,老家在四川大涼山。對方告訴她,爲了走出大山,擺在面前的選擇只有打工和去職校學一門技術,在自己的老家,很少有人能通過高考升學。

從小到大,汪子津升學都很順利,從江西的一所重點高中畢業,考到北京師範大學教育學部,四年後,又保研到清華大學教育研究院。那個重慶女生的經歷,讓她意識到選擇職校的背後有憧憬、無奈和心酸,在人生的分岔路口,或許更多人被過早地剝奪了選擇的權利。

2020年5月,她來到江西省某縣做職校生調研,試圖瞭解他們選擇職校背後的原因,以及他們在職校中的經歷,和這份經歷對他們之後人生的意義。

她以實習老師的身份,進入了當地唯一一所職業學校——郊外學校(化名),在近五個月的時間裏,她陪學生們一起聽課、到實訓車間操作機牀、去外地實習。

她見證過學生滿懷期待地去外地工廠實習,不足一個月落荒而逃地回到職校,希望繼續升學;遇見過學生由於內心深處對“職校生”身份的不認同,不願上前和清華的她打招呼;也見到過“軍事化管理”下,學生們“混日子”的心態,以及職校教學資源的貧瘠。

這段調研經歷讓汪子津對職校生羣體有了更細緻的認識,在她看來,不能僅用“成績差”這個標籤來概括職校生,他們中的很多人非常懂事,進入職校的原因是複雜的,包括希望早點掙錢養家,擔心在鄉鎮高中畢業後升學失敗等等。

汪子津在碩士論文《成爲職校學生》中記錄了這段調研經歷。碩士畢業後,她在廣州一家服務於職校學生的公益機構HOPE學堂工作,延續對職校生羣體的觀察,陪伴他們走出人生中迷茫的一段路。

2022年5月1日起,修訂後的《職業教育法》正式施行,這是《職業教育法》於1996年頒佈施行後的首次大修。修訂後的《職業教育法》明確,職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型。

在汪子津看來,《職業教育法》能帶來怎樣的改變,還很難去判斷。距離理想化的職業教育或許還有很遠的路要走,她說,期待有一天,“讓選擇升學的學生和選擇直接就業的學生,都有可能去實現自己的夢想,成爲自己想成爲的人”。

汪子津所在的公益機構裏,職校生參加戲劇工作坊。本文圖片除特殊標註外,均爲受訪者供圖

[以下爲汪子津的自述:]

上職校:一個權衡後的選擇

2020年3月,疫情最嚴重的時候,很多學校都推行線上課程。我跟朋友自發組建了一個線上教學情況的調研小組,希望瞭解網絡設備欠發達地區的學生上網課的情況。那次調研,我認識了一個在重慶念職高、家在四川省大涼山的同學,我纔開始對職業教育有了一些認知和興趣。

我問她,以前班上的初中同學都去了哪裏?她跟我講,有一部分去了職校,還有一部分去打工,很少有同學能夠上普高。當時,我對於“職校”這個選擇是沒有概念的,回溯過往,我的同學中可能有人輟學打工,但幾乎沒有人去唸職校。

和職校生相比,我從小到大升學都很順利,但是與此同時,更多的人被較早地剝奪了選擇的權利,走上了另外的人生道路。所以我會好奇,他們選擇職校背後的人生是怎麼樣的?

去職校調研之前,2020年5月,我先去了江西省的一個鄉鎮初中,想去認識一些即將中考的學生,先去了解一下他們(升入職校)前一個人生階段的狀態。

我去的鄉鎮初中畢業班有三個班級,總共150多人。對於這些學生來說,畢業後最好的選擇是考上縣城的高中,但每屆只有二三十人能考上。剩餘同學裏,有近百人能通過普高的錄取線,考上鄉鎮的高中。但鄉鎮高中的升學率很低,對於他們來說,如果沒有考上縣城的高中,無論去鄉鎮高中還是去職校可能都是一個差不多的結果——考不上大學。

所以不少同學會糾結是去鄉鎮高中、職校,還是輟學打工。

在鄉鎮初中,我認識的第一個同學,是一個性格大大咧咧、自來熟的女生。她成績不是很好,每次晚自習我去找她,她都特別開心,因爲她不想繼續坐在教室裏上課。

距離中考不到一個月,她簽訂了自願放棄中考的承諾書,成爲郊外學校的春招生。但第一次跟她聊的時候,她想去打工。她在網上認識的一些在廣東打工的朋友告訴她,去城市打工是一件很“酷”的事情,街道上來往的是法拉利、勞斯萊斯那些特別豪華的車,她很嚮往這種生活。

但臨近中考,職校到初中宣傳,初中老師也傾向推薦成績不好的同學春招進入職校,這樣不用參加中考,初中的升學率也會更好,而推薦人也可以得到一筆500元的介紹費。

這個女孩的父母在鎮上開傢俱店,家裏條件不算差,她的家人覺得女孩子年齡小,出去打工不安全,也是出於對老師的信任,給她報名了郊外學校的學前教育專業。

學生選擇職校,通常是很多原因疊加的結果。

參加戲劇工作坊的職校學生。

我印象很深的是一個叫大雄的男生,他的母親是一個盲人,但她提前踩點了郊外學校,最終才確定讓大雄去讀郊外學校的高鐵乘務專業。她1990年代從國企磚瓦廠下崗,依靠低保和做盲人按摩維持生計,對“工作穩定”有一些執念。

她告訴我,要不是大雄沒考好,她更希望兒子能讀普高、上大學。但另一方面,大雄希望能早點掙錢,緩解家庭經濟壓力。

還有一些同學通過了普高錄取分數線,但沒有考上理想的高中,認爲還不如去職校學一門技術,中職升學的渠道更多,未來會更有保障。(中職升學渠道包括:普通高校單獨招生考試、高職專升本統一招生考試、中職院校與大專院校聯合辦學的3+2大專班)

大多數初中畢業生在擇校的時候,是通過老師或親戚的推薦,他們的父母大多來自農村,靠務農、打零工、工廠打工,或者做點小生意維持生計,能獲取的教育信息有限,關於升學也給不出太多建議。

“軍事管理”下的“混日子”

2020年8月,我正式進入郊外學校進行田野調查。

校長允許我以實習老師的身份待在學校,還專門給我開了一個歡迎儀式,PPT上寫着“歡迎清華大學在讀碩士研究生汪子津來校實習研究中職、普高教育工作”。當時,學生還沒開學,只有老師們參加了歡迎儀式。但我覺得特別尷尬,會擔心之後該怎麼向學生介紹自己。

一開始,在學生晚自習的時候,我抱着一摞問卷一個個班發放。我不會主動提及自己的大學生身份,擔心和他們產生隔閡,只是稱自己是實習老師,同時來做一個調研,想了解他們在學校的一些情況。

郊外學校的職高部有490多名學生,分爲機械加工與數控、高鐵乘務、電子商務、學前教育四個專業,每學期都會有學生退學。高一剛入學可能有四個班級,高二變成了三個班,等到高三,大多數學生外出實習,準備升學的同學就自動縮減到一個班級。

機械加工與數控專業的課程分爲理論和實操兩部分。

(實操部分的)實訓車間像是由地下車庫改造的,空曠的地膠地面上只擺放了兩臺操作車牀和一些零部件。二十個學生輪流操作,每個人只能操作幾分鐘,沒有輪到的學生在一旁打鬧或者倚靠在牆邊無所事事地站着。還有些學生下課了還沒有輪到操作,教學設備的匱乏很難讓學生在實操中獲得相應的技能。授課老師都是一些工廠裏有經驗的師傅,他們兼職教授實操課程,每週只上三次。

郊外學校的實訓車間。

而在維修家電的課程上,學生使用的是很有年代感的破舊家電,可能在現實生活中,已經沒有人願意花錢維修這些家電。

很神奇的是,電子商務專業使用的還是2015年的課本——教學生如何開網店。電子商務的發展非常迅速,如果還在用幾年前的課本指導學生,或許對於學生未來的工作幫助不大。

有學生從工廠實習回來後,抱怨在學校裏使用的機牀,和工廠使用的機牀完全不一樣。也有老師說:“同學們在學校裏是學不到什麼東西的,只能等到去工廠裏回爐重造。”

我記得此前我想去旁聽一位老師的“客服課”,但他覺得這門課講得非常不好,不希望我去旁聽。後來他還是同意了,課堂上他照着課本念:如何給網店模特拍照更好看。學生們不是趴在桌上睡覺,就是在玩手機。這些學生對拍攝設備是陌生的,但老師從未使用過手機或者攝像機幫助講解。

課程結束後,我問這位教語文的老師,爲什麼來上這門課。他說,郊外學校開設的專業幾乎每年都在變,什麼熱門開什麼,沒有考慮學校實際的資源。因爲學校覺得他拍照好看,就選了他來上這門課。

在郊外學校,除了剛入職一兩年的老師會特別認真地備課,那些已經在職校裏待了幾年或者十幾年的老師,基本上不會再花時間備課。一方面,學校對老師的評價不取決於學生的成績;另一方面,上個世紀90年代末,郊外學校由公辦轉爲民辦後,新教師不再有編制。跟我同住的兩位剛入職的老師,都在準備考編制,她們希望把郊外學校作爲一個跳板,考上了就會離開。

學生們用“無聊”來形容職校生活。他們覺得對所學的專業、老師的教學方式都不感興趣,“自己站在講臺上講課可能也比老師照着課本唸的好。”還有學生說:“我能夠做的好像只有用自己的手機打遊戲或者看網絡小說,因爲學校裏的其他東西沒有辦法給我帶來快樂。”

在郊外學校,每天學生6:30左右起牀,到操場集合做早操或晨跑,喫過早飯後,8:10上課。上課之前,每個班的班長會把學生們的手機收走,下課再發下來。但學生們有自己的應對手段:把手機模型或者早就不用了的舊手機交上去,依舊在桌子下面玩手機。

每天晚上有兩節晚自習,八九點結束。我之前晚自習的時候去過教室,基本上大家都在玩手機,坐姿各不相同,很少有老師到班級干預,或要求學生晚自習時間一定要寫作業。

對比職校的宣傳手冊,職校的實際情況差距很大。例如,宣傳手冊上說高鐵乘務專業的應屆生會被推薦到機場、高鐵站工作,但實際上他們被推薦去了廣東的高速收費站工作。實習工資按照實習城市的最低工資標準發放,扣除五險一金後,還不夠往返江西的路費。

宣傳手冊上稱學校的另一特色是“軍事化管理”。高一年級學生入學的第一學年,每天早上8點到9點軍訓。在一些班級裏,學校聘請的退伍教官不僅負責軍訓,還會和教課的老師一樣,承擔班主任的工作。

在學校的軍訓動員大會上,學生代表發言說:“軍人意味着絕對服從,一切行動聽指揮。”而職校老師也默認,新生如果沒有經過軍訓是不聽話的。很多家長選擇郊外學校,是希望學校可以管住孩子,而軍訓恰好是一個讓學生聽話的手段。

爲了防止學生談戀愛,學校教官隔三岔五搜索學生的QQ和抖音賬號,看有沒有情侶頭像,或者發一些跟戀愛相關的內容。每到週五,走讀的學生放學回家,教官去附近的公交站檢查有沒有牽手的學生情侶。

大多數學生對教官的評價不高。他們抱怨教官不允許學生抽菸,自己卻每天在學校裏抽菸、喫檳榔,用體罰來壓制學生。

教官們的體罰方式分爲幾種,有的時候罰學生跑圈,比如說學生早操遲到了,被要求揹着宿舍的棉被跑操;如果學生抽菸被發現,則會罰他們面對一面寫着禁止吸菸等標語的牆,罰抄幾百遍“吸菸有害健康”之類的標語。

我問過一名學校裏資深的教官,怎麼理解他在學校裏的身份。他說:“我什麼雜事都會去做,只要學校叫我做的我都去做。”在他看來,自己沒有其他技能,不能像其他老師一樣教課,“更嚴格的管理”是他爲學校奉獻的一種方式。

郊外學校校長室裏的監控屏幕。

從工廠實習回來,再也不想進工廠

職校生在選擇學校、專業的時候,大多數處於迷茫的狀態,但也會隨着時間的推移發生一些變化。

訪談初期,很多學生告訴我:“專業是隨便選的,機械加工與數控專業適合男生,學前教育專業適合女生就來了。”對於所學的專業特別感興趣的學生,我沒有碰到過。

有一個高鐵乘務專業的女生,第一次訪談她的時候,她正準備去學校安排的廣東省某高速收費站實習,當時她對實習充滿了期待。

她從小由爺爺奶奶帶大,父親在外地的船廠工作,家裏還有一個弟弟和一個妹妹,有了工作,意味着能減輕家裏的負擔。而且她男朋友也在同一個城市做快遞員,她希望兩個人都能留在廣東工作,開始新的生活。

但她實習不到一個月,就離職回家了。我和她做了一次回訪,她反覆提到“被騙”。在她的印象裏,實習的高速收費站距離市區很遠,周圍環境荒涼,宿舍的地面髒得不穿鞋都不敢落腳。因爲工作性質需要倒班,睡眠也很不規律。

她問同事,職業發展的上限是什麼?同事告訴她,中職學歷留在收費站基本上不會有上升空間。這讓她感到心灰意冷。

她認爲學校既沒有教給她有用的知識,又沒能給她提供一個更好的工作機會。回到家鄉後,她自己找了一份客服的工作。

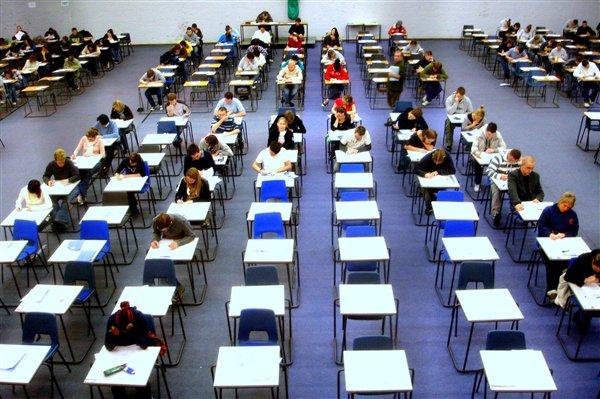

在職校學一門技術是很多學生的初衷。資料圖

同批去高速收費站實習的八九位學生,只剩下兩個女生還留在收費站工作。其中一個女生和我還保持聯絡,相比其他人,她有着更強的“忍受力”,性格沉穩認真。她的父親打兩份工養家,母親沒有工作,她很喜歡畫畫,因爲沒考上理想的高中,她想找個師傅教她畫畫,但她的父親認爲學畫畫是找不到穩定工作的,幫她選了高鐵乘務專業。

因爲實習單位不允許我進入園區,我讓學生每天寫日記發給我,去了解他們的工作。她的日記是最詳細的,會把培訓中學到的手勢和工作情況畫下來,並做文字說明。她沒有抱怨過收費站的工作,或許在她看來,這份穩定的工作和其他工作是一樣的。

機械加工與數控專業的學生多數被分配到電子廠、汽車廠和電器廠實習。有學生描述廠裏充斥着工業油的味道,空氣環境很差,還會被要求加班。但按照《職業學校學生實習管理規定》,他們是不被允許加班的。

工廠里正式工每月有兩千元底薪,時薪19元/小時。學生去實習和正式工幹一樣的工作,但是沒有底薪的,時薪第一個月13.5元/小時,第二個月14.5元/小時,最高能拿16元/小時。

有學生在電子廠做質檢實習,他說:“回想在學校的學習好像只有軍訓有用,因爲軍訓的時候要一直站着,到了工廠也是一直站着。”

大多數學生沒等到六個月實習期滿,就提前離職了。回來後,很多學生不想再去工廠工作,想要繼續讀書,希望提升學歷找到更好的工作。

但在我調研的這所職校裏,完成升學的學生是佔少數的,很多學生最後只能選擇就業。但如果直接工作,待遇比較低,只能去工廠流水線、做服務員等,從事和所學專業無關的工作。

所以我覺得沒有辦法把希望寄託於所有學生都走升學這條路,而要去思考怎麼才能讓選擇升學的學生和選擇直接就業的學生,都有可能去實現自己的夢想,成爲自己想成爲的人。

“教育有沒有可能爲職校生提供更好的工作或者是向上流動的機會?”針對這個問題,做完課題的時候,我是很悲觀的。

教育的意義:提供更多的可能性

我記得第一次去班級發放問卷,班主任當着學生的面對我說:“你不要對這些人抱有太大的希望,太大的信心,太高要求,這些人字都不一定寫得好。”當時,學生們毫無反應,好像已經習慣了被這樣評價。

在訪談中,我也能明顯地感受到這一點。訪談的學生曾說:“我不好意思跟別人說去了職校唸書。”“親戚雖然表面上說職校挺好的,但是那些親戚還是覺得讀大學更好。”“我也覺得讀職校不好。”

有一次,我喫完飯從食堂回宿舍,兩個男生走在我後面,我聽見他們的談話:“叫一下她?”另一個同學說:“人家肯定不理我們,人家是清華的,我們是什麼?”我最開始想跟他們打招呼,但是聽到這話,我也不知道該說什麼了。

但這件事讓我意識到,在與他人的比較中,一些職校生接受了教育存在等級差異的社會規則,把外界負面的評價內化成了自我評價。

2021年3月,《光明日報》旗下的《教育家》雜誌,曾聯合相關教科院做過一項樣本量約10萬人的問卷調查《中國職業教育發展大型問卷調查報告》,其中中職學生4萬多人,70.26%的中職生認爲職業教育發展最大的問題是“社會認可度低”,最直接的體現就是他們找不到好的工作。

即便他們在工廠實習,和工廠的其他勞動者相比,工資也是最低的,最不受保障的。對職業教育的“污名化”落在每一個職校生身上,都可能給他們造成一些心理上的創傷,使他們變得不自信。

在我去郊外學校調研的時候,看到的這種創傷是不明顯的。但我畢業後,去廣州一家服務於職校學生的公益機構HOPE學堂工作。在機構組織的面向職校生的戲劇工作坊裏,有學生會講述自己曾遭遇的來自家長或以前同學的貶低,這些是讓他難以接受的。

比如說,有一個男生的家長和他說:“你去職校也是混日子,你也學不到什麼東西。”他會覺得自己不被認可。

同時,我也在他們身上看到了人生的更多可能性。有一個讀數控專業的中職生,他在參與HOPE學堂活動的時候說,他很喜歡唱歌,想去酒吧駐唱,但他的父親覺得這不是正經的職業,爆發了一些矛盾衝突。

學堂的社工們和他的父親交流了很多,在我們的活動中,也會和同學們探討工作選擇、勞動價值等問題,他漸漸意識到去酒吧駐唱也許也會面臨很多問題,最終決定走幼師這條路,既結合了他自己的興趣愛好,也能有一份不讓家人擔心的、有保障的工作。後來,他考上了廣州的一所高職的學前教育專業,現在是一名幼兒園老師,在幼兒園也會教小朋友唱歌。

戲劇工作坊是我所在的公益機構一直在做的事情,我們7月也會在廣州的美術館做戲劇演出,學生們會上臺出演自己的故事。我們在一些職業學校裏駐點,通過組織遊戲、活動讓學生們互相熟悉,用戲劇表演的方式讓學生們習慣用身體去表達,通過即興演出、雕塑設計、寫作、口頭表達等方式,和學生們交流他們在成長過程中經歷過的一些家庭關係中的矛盾、與家人的關係,在校園中經歷過的欺凌、與同學之間的關係,以及有關未來就業、去工廠打工的一些經歷,希望陪伴他們成爲自立、自信的青年。

我們不會對學生的表達做太多評判。有的學生說,此前很少對別人分享自己的過往,因爲有些經歷並不是那麼愉快的。

參加戲劇工作坊的職校學生。

新修訂的《中華人民共和國職業教育法》(以下簡稱爲《職業教育法》)於2022年5月1日正式施行。明確了職業學校學生在升學、就業、職業發展等方面與同層次普通學校學生享有平等機會。

我和周圍同事的感覺是《職業教育法》可能會加大職業教育院校的內部分層。比如說《職業教育法》強調社會力量和企業力量參與到職業教育中,在深圳、廣州、佛山等發達地區,已經有很多優質的企業入駐職校,職校生實習、升學、就業的機會更多。

但對於中西部縣城的職校來說,《職業教育法》的修訂究竟能帶來多大的改變,很難去判斷。比如說我調研的這所郊外學校,能對接的企業資源和投入到教學實踐中的資源都是有限的,我在學校的羣裏,目前爲止,也完全沒有看到《職業教育法》引發的任何討論或行動。

我覺得我們對職業教育的定義不應該僅僅是學一門技術的教育。學生也可能在職校裏獲得了更好的朋友關係,體驗了愛與被愛,擁有了對於未來的更多想象,我覺得這些都是特別重要、特別好的事情。

“混”在職校裏是自然而然發生,但是不混反而需要逆水行舟的勇氣。這可能就是學校給的機會,讓他們看不到一個更廣闊的外界社會。所以對於學生們來說,職校教育應該提供更多的可能性。