連年穩坐全球冠軍寶座 中國造船業全面趕超日韓

2021年下半年,韓國產業通商資源部與韓國僱傭勞動部、韓國海洋水產部聯合發佈《韓國造船(K-造船)再騰飛戰略》,目標是將韓國建成世界第一造船強國,提出韓國政府和造船企業應集結力量,進一步加快環保、智能船舶的開發。

韓國政府則將加快制定促進造船業生產和就業增長的政策,穩定人力資源供需,爲構建堅實的“韓國造船”生產基礎提供支援。

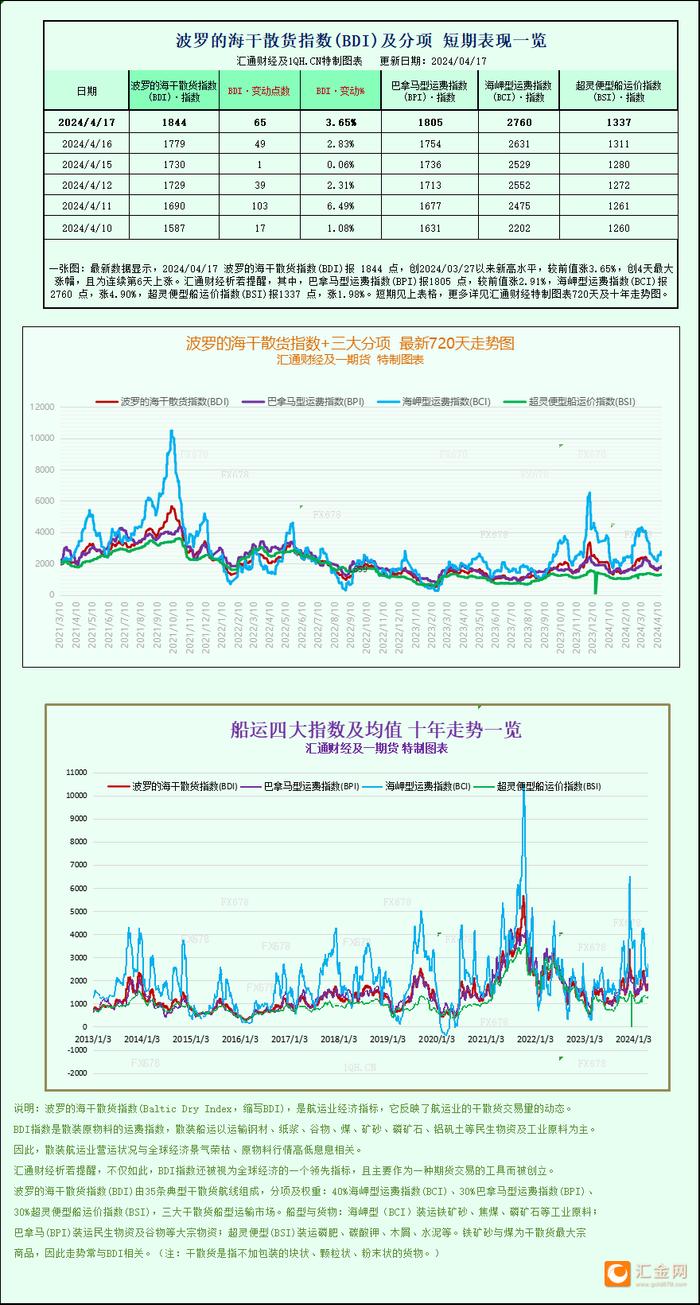

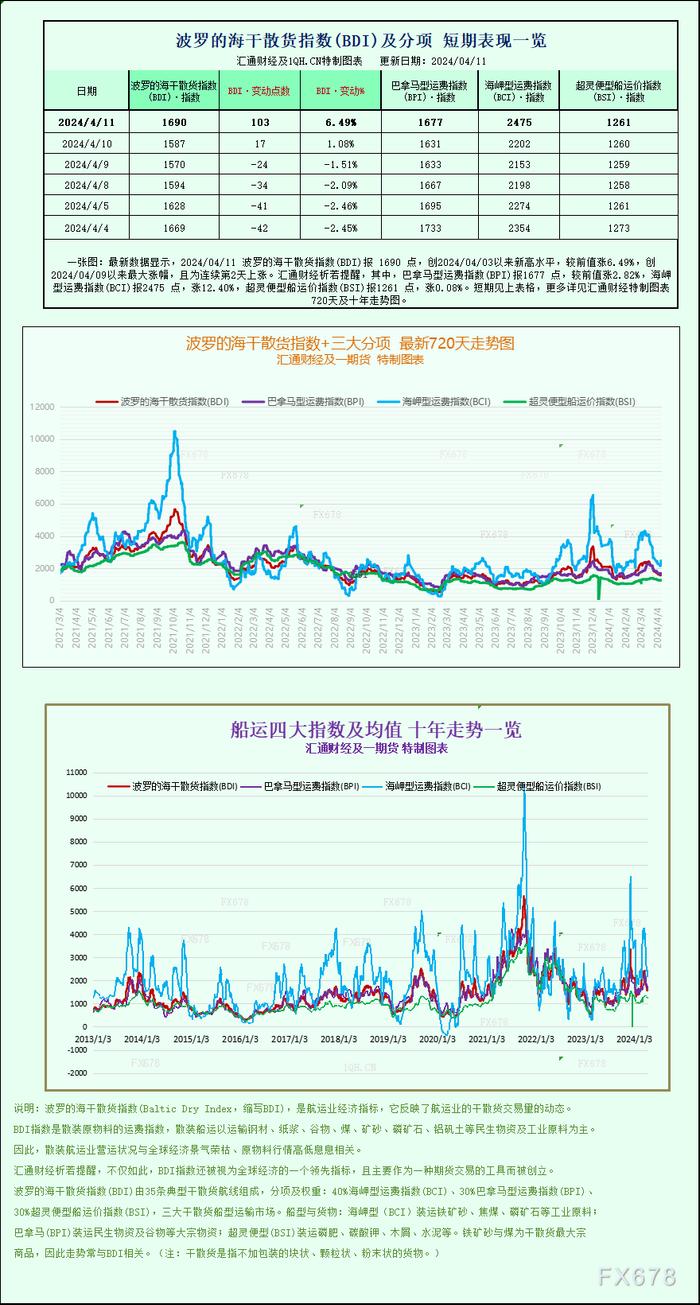

韓國提出重振造船業的背後,是近年來逐漸被中國趕超的現實。自2008年中國新接訂單量成爲世界第一以來,除2011年和2018年略低於韓國外,其餘年份中國新船訂單始終保持世界第一,2019年以來更是實現了全球接單量的“三連冠”。

更讓造船業者興奮的是,新冠疫情暴發後,隨着全球航運市場的逆勢高漲,造船行業也迎來了十年未見的繁榮景象,而更多老船到期更換和環保要求升級的需求,也催生了更多造船訂單的需求爆發。

十年中的觸底反彈“拋物線”

2021年7月,國內最大民營造船企業揚子江船業旗下的長博造船,在暫停運營9年後,重新恢復造船功能。

當時,揚子江船業董事長任樂天就表示,2021年是揚子江船業有史以來接獲新造船訂單最多的一年。

揚子江船業的逆襲,只是國內造船業的一個縮影。從2020年下半年開始,持續繁榮的航運市場就帶動新造船訂單“井噴”,2021年全球新造船訂單創下自2014年以來的新高。

而在2020年時,全球手持船舶訂單量還只有15994萬載重噸,較2014年的31688萬載重噸近乎“腰斬”,創2008年金融危機以來新低。

“新冠疫情暴發後,全球航運需求則是逆勢增長,運價大幅上漲爲船東帶來了充裕的現金,以目前的運價計算,跑一次中美集裝箱運輸就能收回購船成本,極大地激發了船東們的買船慾望,因此新造船訂單量迅速上升。”多位行業內人士分析。

中國在這一輪造船業的觸底反彈中同樣受益。根據中國造船工業協會的數據,2021年,中國造船新接訂單量爲6231萬載重噸,同比增長115.38%;中國造船手持訂單量爲9798萬載重噸,同比增長37.79%。

而隨着造船業的替換需求同步上升,不少研報認爲將拉動造船行業進入新一輪超級週期。

上一輪超級週期,還是出現在2003年到金融危機爆發前的2008年。當時隨着中國經濟發展迅速,海上運輸貨物量大幅增加,船舶訂單大幅增加。

而在金融危機爆發後,隨着全球經濟增速下滑,造船業也經歷了行業低谷,直到2020年,全球新造船訂單還是同比下降30%。

可以說,過去的十年對於造船業來說,走出了一條“高位回落再觸底反彈的拋物線”。

全面趕超的十年

不過,近十年來,中國的造船業在全球造船行業興衰中,開始逐步走上前臺。從2005年開始,中國造船在全球市場上所佔的比重就在快速上升。

在亞洲,中日韓都是傳統的造船大國,不過近十年來,日本造船業逐漸落寞,中韓造船業的競爭則日益白熱化。

在上一輪超級週期中,中國船廠扮演的主要還是承接日韓溢出訂單的配角,而在新一輪新船訂單爆發潮中,訂單越來越多地湧向中國船廠。

根據英國克拉克森研究公司發佈的統計數據,2021年,中國新船承接訂單,以近50%的市場佔有率位居世界第一。今年上半年,中國在造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三個指標上繼續全面領先日韓。

除了在總量上繼續保持領先,中國的造船企業在各細分船型市場上也在持續發力。18個主要船型中,中國獲得10個船型的市場份額第一,其中在集裝箱船、散貨船、化學品船、多用途船(MPP)、海工船、汽車運輸船(PCC/PCTC)等船型的市場份額超過50%(絕對優勢)。

不過,來自中國船舶工業行業協會的數據顯示,今年上半年我國的出口船舶產品中,主要還是散貨船、油船、集裝箱船和氣體船占主導地位,出口額合計佔比68.2%。其中,散貨船佔比28.9%、集裝箱船佔比18.9%、油船佔比14.5%、氣體船佔比5.9%。

而在代表造船工業皇冠上三顆“明珠”的大型LNG運輸船、航母和大型郵輪方面,中國的造船企業仍在努力突破中。超大型集裝箱船、新一代的17.4萬立方米LNG運輸船、大型汽車運輸船(PCTC)、智能型船舶、浮式液化天然氣設施(FLNG)、第六代半潛式鑽井平臺等一系列高端船舶及海工裝備,開始成爲我國船舶工業新的出口名片。

未來之爭

值得注意的是,LNG等清潔能源船舶,也是日韓船企目前發力的主要方向,背後是來自環保減排的壓力帶來的船舶升級需求。

去年年底,國際海事組織(IMO)通過了船舶短期減排措施提案,從技術能效指數(EEXI)要求和營運碳強度評級機制(CII Rating)兩方面對航運企業的減排提出了要求,這一初步戰略將於2023年正式轉爲最終戰略,意味着未來幾年,航運業面臨的主要挑戰就是尋找一條脫碳之路。

多位行業內人士認爲,碳減排法規的要求將加速船舶換新,催化特定船型的發展,尤其是LNG等清潔能源船舶的使用。

目前,韓國三大造船企業現代重工、三星重工和大宇造船都在加大對LNG等高附加值船舶的研發和製造,希望可以搶佔更多新能源動力船舶和低碳排放船舶的市場份額。

而在中國,由工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部在8月聯合發佈的《工業領域碳達峯實施方案》中也明確提到,要大力發展綠色智能船舶,加強船用混合動力、LNG動力、電池動力、氨燃料、氫燃料等低碳清潔能源裝備研發。

目前,唯一能製造LNG船的滬東中華造船廠,已制定了2035年前全面提升LNG船在內的產業升級方案。江南造船廠則計劃建設低碳和智能船舶的研發中心,準備將5G、大數據等技術更多用於新型船舶。

2021年,我國首艘17.4萬立方米浮式液化天然氣儲存再汽化裝置(LNG-FSRU)和全球最大20000立方米LNG運輸加註船順利交付;2022年1月,滬東中華造船(集團)有限公司與法國GTT公司聯合研發的全球最新一代“長恆系列”17.4萬立方米LNG運輸船獲得日本商船三井株式會社的認可,簽訂了6艘建造合同。這是中國船企在LNG運輸船建造領域一次性生效數量最多(6艘)、合同金額最大(75億元)的訂單。

今年上半年,我國新承接17.4萬立方米大型液化天然氣(LNG)船30艘,佔全球總量的32.6%;新承接訂單中綠色動力船舶佔比也從2021年的24.4%提升至44.8%。

可以說,誰能在高附加值船舶領域贏得先機,誰將有望成爲未來超級週期中世界的造船中心。