城市定製醫療險“新亮點”:新增居家護理服務,能否彌補長護險覆蓋不足問題?

南方財經全媒體 見習記者李晶晶 廣州報道

近日,各地城市定製商業醫療險陸續上線。

短短几日,多個產品的投保人數已突破百萬人。其中,“北京普惠健康保”上線3天已有超100萬人投保,廣州“穗歲康”上線第1天即突破110萬人。這是在已上線的城市定製商業醫療險中反響不錯的兩個產品。

從已上市的產品來看,今年的城市定製商業醫療險多是採取“加量不加價”的方式吸引消費者。除了對保障內容做出了一定升級,產品還放寬了多類參保人羣限制,滿足了更多消費者羣體參保需求。此外,一個較爲突出的亮點,是對健康管理服務的增配和升級。

記者留意到,今年新上線的產品中,有產品首次將“上門護理”“居家康復”加入增值服務內涵,滿足了老年人羣體對於居家護理、康復照護的需求。

通過這一服務的“補給”,政府是否能滿足部分老年人羣體的居家護理需求?憑藉着“惠民保”類商業補充醫療險的“大流量”優勢,是否在一定程度上彌補政策性長護險、商業性長護險在服務覆蓋不足的問題?對此,業內人士表示,目前來說依然較難。

業內人士認爲,“惠民保”類商業補充醫療險的優勢是低門檻、低價格,有效吸引大量年輕人羣投保,而年輕人羣的廣泛參與能有效平滑老年人羣投保所帶來的賠付風險。但是,如果要提高居家護理服務水平配給、增加服務頻次等“足額”的居家護理服務,將帶來產品價格的調整,這將導致產品對年輕人羣的吸引力減少。年輕人羣的流失,對產品可持續性來說也是個“得不償失”的問題。

新增上門護理服務,滿足老年人羣對於居家護理需求

記者發現,今年的產品對於被保人的健康管理服務都有了不同程度的關注和增設,比如說2023年“鎮江惠民保”新增了“我AI健康”服務,通過聯合國內多領域科研及臨牀機構,幫助個人實現從健康篩查——評估——風險識別——方案推薦與自定義管理——管理反饋——健康變化展現的全流程閉環主動健康管理服務。

2023年“常州惠民保”,也新增了腫瘤早篩服務、分診服務、電子健康檔案管理服務、出院醫囑諮詢服務等9種健康服務。

此外,2023年“北京普惠健康保”創新增加了17項健康管理服務,針對老年人羣體可能需要的陪診、護理、康復需求新設了“就醫陪診”“上門護理”“居家康復”等三大類服務,進一步滿足老年人羣體對於居家護理、康復方面的需求。

根據“北京普惠健康保”提供的增值服務方案,該產品包含5次上門康護服務,其中陪診服務每次不超過4小時,每次上門康護服務可在42項服務中任選一個項目,每次上門服務時長不超過1小時,服務包含所需要的護理耗材。

不過,服務的使用也有一定條件。其中,就醫陪護類和上門護理類服務需投保人在二級以上醫療機構相關門診治療以後一個月內申請,或發生住院、手術後六個月內使用。有需求的被保人可通過該產品官方微信公衆號進行申請和預約。

長護險發展緩慢,大部分老人長護需求未能得到滿足

目前,我國超4200萬失能老人的長期護理,依然存在較大的保障缺口。

自2016年開始,我國已在全國15個城市、2個重點聯繫省份開展政策性長護險試點。

截至2021年底,長護險試點已覆蓋49個城市,覆蓋1.4億元人口,累計160萬失能人口因此受益。

不過,對於超4200萬的失能人口而言,政策性長護險的覆蓋仍不足,顯得杯水車薪。

另一方面,商業性長護險在城鄉的推廣較爲緩慢。由於商業長護險的健康告知要求,不少消費者投保時被“拒之門外”或是“除外參保”。與此同時,相對較高的保費也讓消費者投保積極性下降。

事實上,近年來,商業性長護險在彌補政策性長護險保障缺口的作用較爲有限。

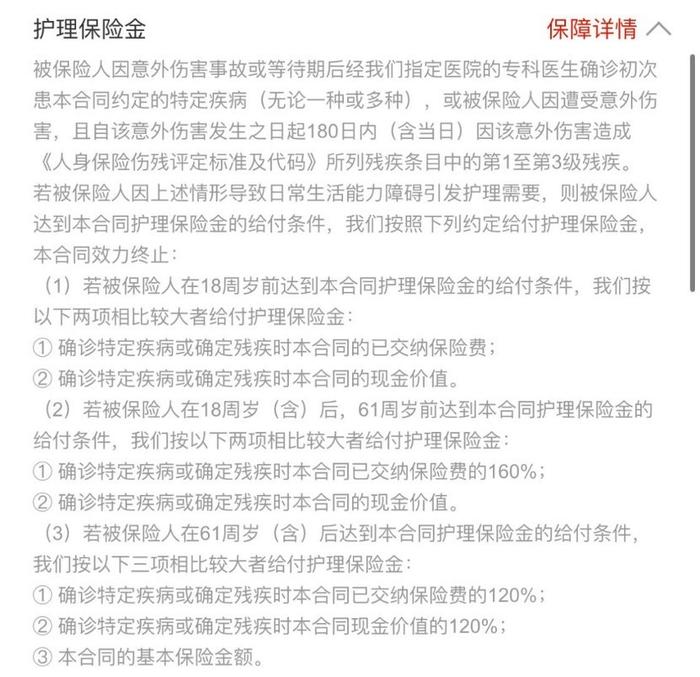

近期,銀保監會正式下發《關於開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知(徵求意見稿)》(下稱《徵求意見稿》),希望通過存量人壽保單向長期護理保單轉換的方式解決失能護理狀態羣體的護理保障空白問題。

《徵求意見稿》提出保單貼現法和精算等價法兩大方法,以此將人壽保單的滿期或死亡給付責任轉換爲長護險的長期護理給付責任。

業內人士對此看法不一。有相關人士認爲,該種方案對解決長期護理保障空白的作用不是很大。

“先看申請轉換時被保險人未進入護理狀態的壽險保單。如果是未進入護理狀態,要讓被保人轉爲長期護理責任就有較大難度。因爲未進入護理狀態的人往往會低估自己進入護理狀態的風險,進而低估長期護理保險的價值,爲此未必願意進行保單責任轉換。而申請轉換時被保險人已經進入護理狀態的壽險保單,既然已經進入護理狀態,那麼對被保人來說護理的需求就是剛需了,如果自己有合適的保單可以變現爲護理保單,且比退保帶來的價值要高,那無疑客戶是滿意的,但如果這個轉換比退保帶來的價值要少,客戶也未一定願意通過複雜流程來實施保單轉換”,上海對外經貿大學金融管理學院教授、保險系主任郭振華表示。

難以滿足長久需求,無法解決長護險覆蓋不足的問題

《徵求意見稿》對可以轉換的壽險保單類型也有一定限制,包括一是沒有附加險;二是保險金額平準;三是普通壽險而非新型壽險;四是生效滿兩年以上。

事實上,同時滿足以上四個條件的壽險保單類型,基本剩下傳統終身壽險、定期壽險和傳統兩全險等險種。

這幾類保單的持有人,如果進入了長期護理狀態,需要一筆較爲龐大資金,也可以通過退保方式來進行,而非通過轉換業務,轉換業務後所得到長護險服務價值,亦難獲得保證。

爲此,有業內人士預期,該轉換辦法在市場上的接受度可能不大,長護險保障覆蓋面不足的問題較難解決。

那麼,是否可以憑藉“惠民保”這一類商業補充醫療險的“大流量”優勢和“大範圍”優勢,植入上門護理、居家康復服務,在一定程度上彌補政策性長護險、商業性長護險在服務覆蓋不足的問題?

有業內分析人士對記者表示,“惠民保”類商業補充醫療險的優勢是低門檻、低價格,能夠有效吸引年輕羣體投保。與此同時,年輕羣體的廣泛參與也能有效平滑老年人羣投保所帶來的賠付風險。但是,如果提高居家護理服務水平配給、增加服務頻次等“足額”居家護理服務,將導致產品價格的調整,而這將降低該類產品對年輕羣體的吸引力。

上述分析人士表示,流失的年輕羣體對產品可持續性發展來說“得不償失”。因此,目前,將長護險服務完全植入“惠民保”類產品或存在一定難度。

另一方面,如果把產品分爲“少年版”和“老年版”來進行投保,也不太現實。

上述人士表示,“現在惠民保類城市定製醫療險之所以便宜,是因爲有大量年輕人蔘與。如果分開兩個版本,老年版本身就要漲價;如果再增加諸如長護責任等保障責任,就更要漲價,這個可能也難以持續推廣。”

(作者:李晶晶 )