平安健康險朱友剛:健康險行業爲何增速放緩?“惠民保”是否對百萬醫療險產生衝擊?

百萬醫療險的高歌猛進在這一年彷彿按下了“慢放鍵”。

銀保監會統計數據顯示,2022年上半年,健康險保費收入5341億元,同比增長4%,與2020年、2021年同期的19.7%、7.9%相比增速放緩。健康險行業增速放緩的原因有哪些?如何突破增長的“瓶頸”?

近日,平安健康險黨委書記、董事長朱友剛在接受界面新聞記者專訪時表示,健康險要往前看20年一直是高速發展,從無到有,從小到大。這兩年是壽險、重疾險的調整,2021年重大疾病保險保費收入佔了整個健康險52%左右,重大疾病保險是補償型的,經過20年,老百姓已經完全被教育,完全滿足這個需求,這是一個產品的問題。

第二是則是壽險隊伍的轉型。“這支隊伍經過了20年的發展,疫情使得隊伍在大面積轉型,隨着年齡慢慢變大,再加上社會就業形勢的變化,這支隊伍也在轉型。”朱友剛分析說,第三個原因是行業目前的新產品都是在健康領域打轉,創新遇到一定瓶頸,所以這三個問題,造成行業出現了調整。

調整將何時結束?根據朱友剛的判斷,明年還會調整,這是合理的調整,因爲是整個行業從產品到機制到創新到體系上的調整。“可能未來還要進行產品和隊伍的變化,大的調整到位以後纔會有新的起步,這個新的起步我感覺還有兩年的困難期,我的判斷是2024年下半年到2025年纔會從谷底向上走。”

按照銀保監會等13部門發佈的《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》,要擴大商業健康保險供給,力爭到2025年,商業健康保險市場規模將超過2萬億元。這個任務顯然任重道遠。

“我預測今年健康險保費規模也就9000多億元,1萬億不到,我判斷兩年後是1.4萬億元左右,感覺不會超過1.5萬億元。”朱友剛說。

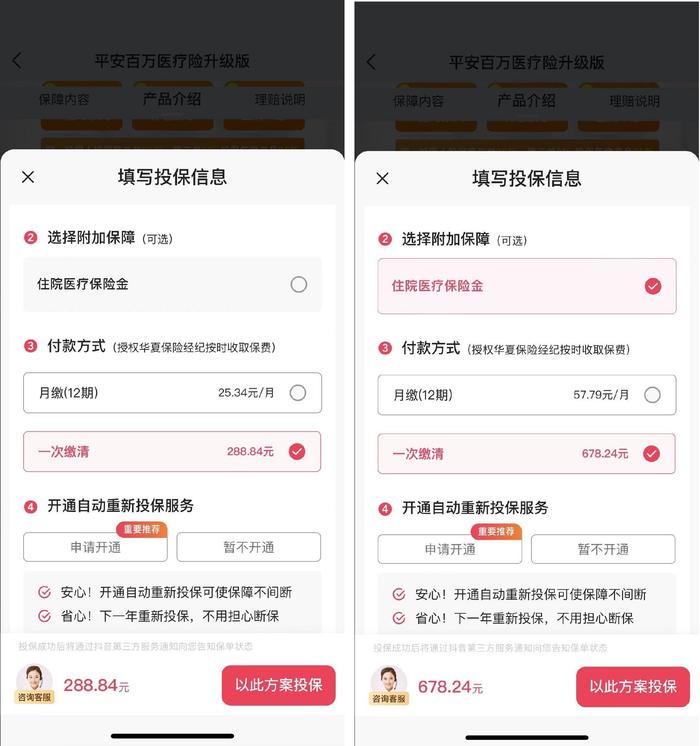

近五年來,醫療險領域誕生了兩大網紅現象,一是以平安e生保爲代表的百萬醫療險橫空出世,成爲爆款產品。有行業數據顯示,百萬醫療險的用戶規模在2020年突破了9000萬,保費規模超過了500億元。

但從2020年開始,“惠民保”又成爲新一代“網紅”產品。截至2021年底,已有27個省份推出了200餘款“惠民保”產品,參保總人次達1.4億,保費總收入已突破140億元。從數據上看,“惠民保”是否對百萬醫療險產生了衝擊?

平安健康險總精算師兼首席風險官丁雯對界面新聞記者說:“惠民保”在健康險行業的比例其實還在一個初步階段。過去兩到三年,“惠民保”概念非常熱,“惠民保”其實是一個保基本的概念,它對整個行業帶來的最大的好處,除了增強基礎保障,更多的是完成了中國這個保險市場的教育,喚醒了羣衆的保障意識。

事實上,近兩年來,健康險公司也在不斷創新,越來越多的險企創新推出針對亞健康人羣、“次標體”相關保險產品,目前已覆蓋高血壓、糖尿病、甲狀腺/乳腺結節等多種疾病。

近日,作爲百萬醫療險“鼻祖”的平安e生保也完成了2023版的升級,新增院外剛需普通藥品保障,開創百萬醫療院外普藥保障的先河;推出“出院三日賠”服務,將出院理賠週期從行業平均近2個月縮短到三天。目前接受平安健康保險出院代辦服務的用戶三日結案率100%,一日結案率98%,平均4小時結案,較傳統事後理賠時效大幅提升。

“2016年以來,整個行業經歷了非常多的迭代,現在產品的方向是根據不同需求的用戶,爲其提供定製化的產品。下一步百萬醫療險的戰場一定在服務。”朱友剛說道,縱觀十年來健康險的發展,行業發展路徑已發生了變化。最初健康險重在“保險保障”,隨着健康中國戰略的推行,民衆健康意識的覺醒,健康管理和醫療服務在健康險中的作用愈發重要。

目前,商業健康險產品供給、理賠服務等方面仍存在很多不足,同時國民醫療健康服務能力尚未完全滿足百姓需求,未來健康險創新空間還很大。