知乎下線匿名功能,互聯網再無隱祕的角落?

億歐創始人黃淵普炮轟“知乎匿名制度”半個多月後,知乎官方宣佈下線匿名功能。然而,隨着《網絡暴力信息治理規定(徵求意見稿)》的發佈,有關網絡匿名的治理可能剛剛開始。

作者 | 宋子豪

來源 | 豹變

在知乎刷到自己是一種什麼體驗?億歐網創始人黃淵普給出的回答是,很受傷。

在知乎看到問題“億歐黃淵普會卷錢跑路嗎”以及問題下的匿名回答後,黃淵普於6月20日在朋友圈炮轟知乎創始人周源,以及知乎的匿名功能。黃淵普稱,自己受到了知乎的欺負,並給周源發微信“會有你的報應”。

半個多月過去,這段公案宣告正式結束。7月7日,知乎官方宣佈下線匿名功能,新版本計劃於7月14日上線,“利益相關,匿了”成爲歷史。

而根據7月7日網信辦發佈的《網絡暴力信息治理規定(徵求意見稿)》中關於匿名話題板塊的內容,關於網絡匿名貼的管理調整可能遠沒有結束。

知名企業家的維權事件,或將成爲中文互聯網ID管理制度發展過程中的轉折點。

知乎“匿名制度”遭遇炮轟

6月21日,受到知乎“欺負”的黃淵普在微博上發表公開信,實名舉報知乎和知乎創始人周源,並@中國政府網、人民政協網等相關部門,然後往各相關部門發郵件。

在公開信中,黃淵普表示,自己不是第一次被知乎用戶的匿名回答造謠,此前已經被造謠過自己架空了億歐投資方,也被造謠過因爲能力太差被撤掉了CEO職位。

之前,黃淵普對這些評論幾乎都沒有理會,但有一條“據說黃淵普花錢購買上海市五四青年獎章”的匿名回答,觸及到了他的底線。

黃淵普提到了兩個原因,一是自己不會送禮,更不會花錢;二是政府性質的獎項和嚴肅的學位,不應該被“據說”造謠。

黃淵普稱,自己先是在微信上聯繫了知乎創始人周源,試圖解決問題,但一晚上都沒有得到回應。於是,出離憤怒的黃淵普發了“好自爲之”等字句,刪了周源的微信,隨後在朋友圈炮轟周源和知乎匿名制度。

同時,黃淵普表示自己會繼續向相關部門實名舉報知乎和周源,直到知乎改變目前的機制。

6月21日晚上,知乎美股暴跌9.21%。

針對此事,知乎官方回應稱,知乎有完善的社區治理機制,反對編造不實信息、惡意誹謗他人等行爲,歡迎用戶通過“舉報”途徑反饋,平臺將第一時間進行覈查和處理。

6月22日,周源在自己朋友圈回應:“匿名功能是社區早期的產品機制,我們的初衷是希望維護一個開放討論的社區環境,用戶在分享個人經歷的同時沒有個人隱私方面的顧慮。我和團隊正在重新思考隱私保護與良性討論機制,針對匿名功能的具體調整舉措將在近期發佈。”

知乎的調整舉措還沒發佈,7月7日,網信辦發佈了《網絡暴力信息治理規定(徵求意見稿)》。

意見稿中擬規定:“網絡信息服務提供者應當加強對網絡社區版塊、網絡羣組的管理,不得在詞條、話題、超話、羣組、貼吧等環節集納網絡暴力信息,禁止創建以匿名投稿、隔空喊話等名義發佈導向不良等內容的話題版塊和羣組賬號。”

巧合的是,7月7日下午,知乎發佈了下線匿名功能的通知,新版本將於7月14日上線,用戶可自行選擇是否公開匿名回答。消息一經公佈,立即衝上熱搜第一。

黃淵普公開的訴求是“想要知乎這個平臺做出改變:把平臺規則調到更公平合理,依然可以匿名,但要用實名制+造謠追責機制讓造謠的人能承擔成本。”

但隨着事情的發展,不只是黃淵普一個人的問題,匿名功能帶來的用戶保護,以及對於造謠成本的降低,已經在互聯網上被討論許久。

爲什麼匿名的吸引力這麼大?

能隱身於社交平臺,對用戶確實有不一樣的吸引力。國內外都有因爲匿名玩法而短時間內受到用戶追捧的軟件。

比如,2022年8月底上線的匿名問答遊戲應用《Gas》,在未見大規模推廣的情況下,上線兩個月內便登頂美國App Store免費榜。

而在此之前,最出名的匿名社交軟件要數2014年的Secret,當時有不少硅谷員工在上面傳播真假難辨的硅谷八卦。

國內也興起過“無祕”“吐司”“烏鴉”“馬桶 MT”等一批以匿名交流爲核心玩法的社交軟件。

其中,2020年11月14日上線“Tape小紙條”,核心玩法就是匿名提問箱。提問者將軟件中的提問箱分享到朋友圈,就可以獲得別人的匿名提問或評價。Tape上線後,只用了不到半年時間,用戶量就突破百萬。

而對於知乎來說,匿名帶來的流量也有不小的吸引力。

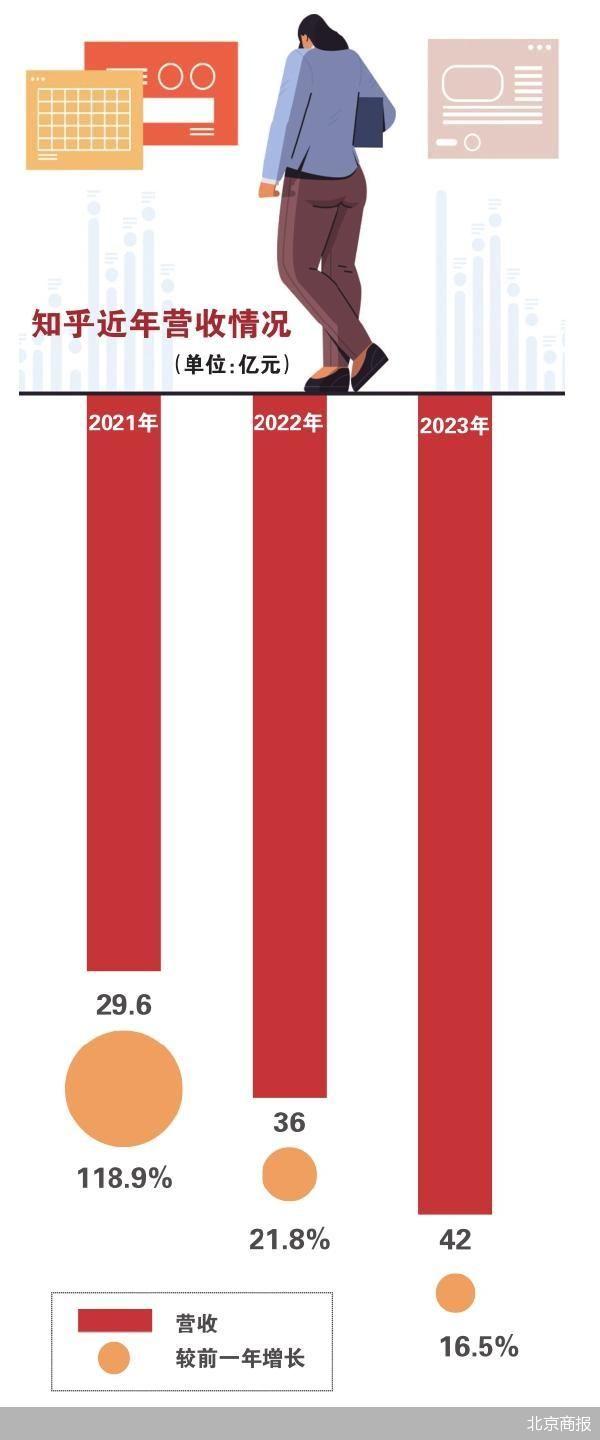

一方面知乎的營銷費用高企,但是月活躍用戶卻到了1億左右的瓶頸期。

根據財報,知乎2022財年銷售與營銷費用爲20.3億元,同比增長24%,2023年一季度銷售及營銷開支爲4.46億元,約佔當季營收的45%。

而匿名回答往往涉及所謂內幕、八卦,甚至是故事會式的各種吸睛經歷,其帶來的免費流量客觀上提高了知乎的社區活躍度。

另一方面,知乎依然面臨業績壓力,而匿名回答帶來的熱門話題對知乎部分核心業務營收有提升作用。

2023年一季度,知乎總收入爲9.94億元,同比增長33.8%。雖然虧損同比大幅收窄70.9%,但仍然有1.79億的淨虧損。

在知乎的主營業務中,會員付費作爲主要收入來源,當季收入4.55億元,約佔營收的46%,同比增長105.2%。而鹽選會員引流方法之一,就是在熱門問題下插入一個偏重娛樂性的虛構故事,然後通過分章節吸引用戶續費觀看。

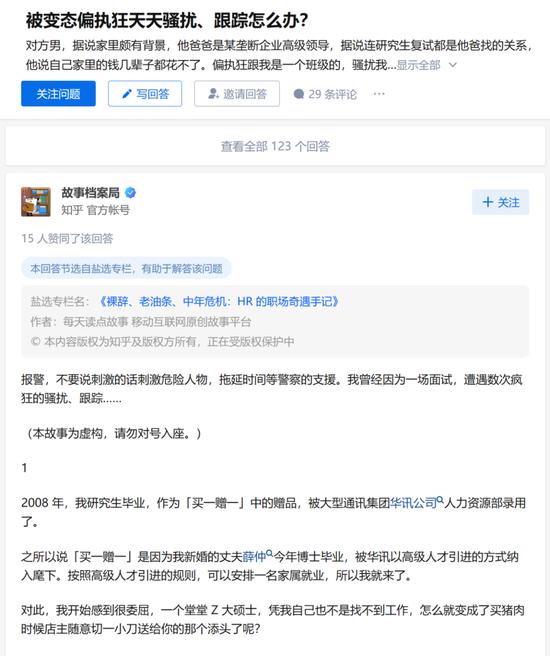

在“被變態偏執狂天天騷擾、跟蹤怎麼辦”的知乎提問下,用戶回答中可以看到這樣的鹽選故事開頭:“報警,不要說刺激的話刺激危險人物,拖延時間等警察的支援。我曾經因爲一場面試,遭遇數次瘋狂的騷擾、跟蹤……(本故事爲虛構,請勿對號入座。)”

此外,很多熱門話題本身也是由匿名提問、匿名回答帶來的熱度。比如問題“你怎麼看江西女孩”,就是因爲“1888萬的天價彩禮”這個匿名回答,在問題提出一年後再次火爆,並且出圈。

但匿名也是一把雙刃劍,雖然能在短期內快速吸引用戶,但匿名平臺可能被不法分子利用傳播色情、“殺豬盤”、虛假廣告等違法內容。在監管日趨嚴格的當下,稍有不慎就會被下架處理。

曾經宣稱“匿名社交是未來”的社交軟件中,Popi提問箱因爲內容管控問題被下架,無祕改名爲“祕蜂”也沒逃過下架的命運,Tape在改名爲“輕鹽”後突然宣佈APP服務器永久關閉。

而上述“1888萬天價彩禮”的回答,後續被證實爲虛構內容,該用戶謊言被戳破後,連道歉聲明也是匿名形式發出的。該賬號已經被知乎官方封號,但是類似的謠言,也讓用戶對知乎所謂專業的定位產生了質疑。

網絡匿名大軍的末路

《網絡暴力信息治理規定(徵求意見稿)》中提到的“禁止創建以匿名投稿、隔空喊話等名義發佈導向不良等內容的話題版塊和羣組賬號”,並不針對知乎,互聯網的其他匿名現象也可能受到進一步治理。

曾因匿名板塊發帖被各大廠圍追堵截的脈脈,在知乎宣佈將取消匿名功能後,也發佈了聲明,稱其在2021年就升級了用戶ID管理機制,所謂匿名發帖的用戶,後臺都是須經過綁定手機號加實名認證雙重認證。只是發帖時選擇了唯一暱稱,這套ID管理機制與目前主流的社區機制相似,此後脈脈平臺不存在“匿名發帖”的情況。

也就是大家常說的,前臺匿名,後臺不匿。

實際上,早在2018年7月25日,脈脈就曾因匿名版塊存在用戶匿名發佈謠言侮辱誹謗他人,侵犯他人名譽、隱私等合法權益的問題,被北京市網信辦、北京市公安局依法聯合約談相關負責人。

而在2019年3月,脈脈由於名爲“嗶哩嗶哩員工”的賬號評論稱,“B站能睡小姐姐,我睡了四個”,而被B站起訴不正當競爭,並被判賠償30萬元。

B站表示,脈脈加V認證使公衆誤以爲是B站真實員工,提高了該評論的可信賴度,構成商業詆譭,構成了不正當競爭。

2020年2月4日,因認證爲百度員工的脈脈用戶發帖稱,百度領導疫情期間要求員工喫開工飯,脈脈被百度起訴。

一審法院認定該賬號發佈涉案言論屬編造傳播虛假信息行爲,脈脈構成商業詆譭,判其爲百度消除影響,並賠償25.1萬元。二審法院駁回脈脈上訴,維持原判。

而除了平臺開闢匿名板塊、匿名功能等,用戶自身依然有千變萬化的匿名形式。比如早先在豆瓣上設置ID爲“已註銷”和“江湖騙子”的許多賬號,或者近期興起的momo大軍。

所謂momo,全名叫“麼麼龍 momo”,屬於微信原創表情包系列IP,當用戶通過微信授權登錄其他軟件時,可選擇作爲初始頭像,並以momo作爲默認ID。

所以,當許多人都選擇用momo頭像和暱稱時,相當於一種隱身。甚至有使用該暱稱的用戶提出,一“mo”做事萬“mo”當。

在知乎宣佈下線知乎匿名功能後,也有用戶討論是否可以效仿當年天涯等社區的公共馬甲。用戶對匿名功能的懷念可以理解,但實際上,匿名的管理問題確實有待商榷,比如知乎雖然可以對匿名回答舉報、投訴,但是最高懲罰也只是銷號,使得造謠成本極低。

從監管近年出臺的相關規定可以看出,對匿名行爲的治理正在越發嚴格,在網絡暴力日加猖獗的今天,到了“匿名”走下舞臺的時候了。