又一千万级大额股权流拍!中原银行年内至少5亿股股份遭拍卖 上市以来股价已缩水超85%

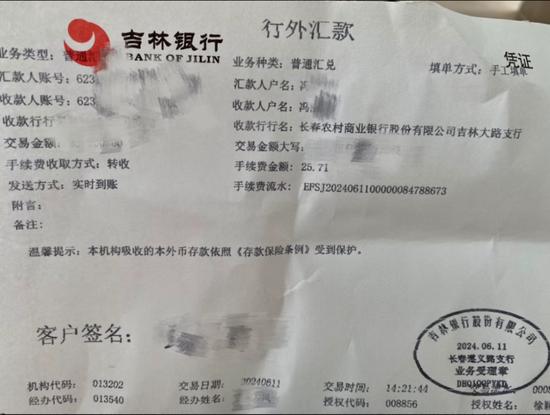

财联社7月18日讯(记者 史思同)今日上午10点,中原银行3200万股内资股及孳息在阿里拍卖平台进行的第二次司法拍卖结束。整场拍卖除吸引到9人设置提醒、587次围观外,无一人报名,再次因无人出价而流拍。

据了解,该笔股权评估价为5632万元,此前第一次拍卖为评估价的85折出售,本次二拍则是在一拍的基础上再打9折,起拍价为4308.48万元,约合每股1.35元。但遗憾的是,即便价格一降再降也同样鲜有人问津。

财联社记者注意到,今年以来中原银行已有2笔亿元以上、4笔千万元以上的大额股权进行了拍卖,但结果均是流拍。反观该行年内被拍卖的部分小额股权,不仅成功售出,还同时受到多人竞价。

业内人士指出,银行股权本身对受让方的资格条件有着较为严格的要求,而投资人是否有接盘意愿也与具体银行股权定价、公司业绩及盈利前景等因素有关。

实际上,近年中原银行业绩整体保持增长,盈利水平基本稳定,但在资本市场的表现却不容乐观,今年以来股价更是持续低迷下行,接连打破历史新低。数据显示,截至7月18日收盘,中原银行报收0.355港元/股,当日跌幅1.39%,较发行价缩水超85.51%。

年内至少5亿股股份遭拍卖

近年来,中原银行频繁有大额股权遭到拍卖。据财联社记者不完全梳理,仅是今年以来该行就有2笔亿元以上、4笔千万元以上的股权在阿里拍卖平台进行了拍卖,但最终普遍未能成交。

今年2月1日,中原银行1亿股股份以1.054亿元的起拍价进行第一次拍卖,较评估价打8.5折;一个月后,该笔股权折上9折进行了二拍。5月25日,该行约2.37亿股股份进行第一次拍卖,起拍价即评估价约2.3亿元,但此次流拍后,该笔股权尚未进行二拍。

此外还有今年1月3日,中原银行5921.12万股内资股以3789.51万元的起拍价进行第二次拍卖。6月15日,该行3200万股内资股及孳息以4787.2万元的起拍价进行一拍;6月18日又一笔3730万股内资股以3925.77万元的价格进行一拍;6月21日一笔5300万股内资股以4070.4万元的价格进行一拍。随后7月份,这三笔股权先后又再次打折进行了二拍。

与此同时,财联社记者注意到,据其年报显示,截至2022年末,中原银行约有70.27亿股内资股股份存在质押情形,占已发行普通股股份总数的19.23%。此外,该行还有约22.84亿股内资股股份涉及司法冻结。

据了解,今日刚流拍的3200万股权便是为法院所查封,所有人河南光彩集团发展有限公司为该行第8大股东,持有该行约5.35亿股股份,持股占比为1.46%。

“一般来说,大额股权频繁拍卖,可能引发市场对其经营管理变化,进而影响业务正常开展,甚至影响发展战略执行及市场声誉等。”对此,业内分析人士指出,该行不少股份存在质押冻结、股权拍卖等情况,一定程度反映该银行股权结构潜在波动性。

但同时他也补充称,就目前拍卖情况来看,上述大额股权拍卖基本均未成交,股东也没有频繁变动,因此该行目前股权结构仍保持稳定。

部分小额股权成交有明显价格优势

对于上述股权拍卖频遭冷遇的情况,该业内人士认为或是投资人对公司未来股权治理结构以及盈利前景的预期等方面有担忧。据他介绍,一方面,银行股权本身对受让方的资格条件有着较为严格的要求;另一方面,投资人是否有接盘意愿与具体银行股权定价有关,也与公司过去经营业绩以及未来经营发展前景等因素有关。

不过在上海证券研究所固收首席郑嘉伟看来,投资者普遍对银行股权热情不高,多数银行股权拍卖普遍难寻意向买家。除了上述因素以外,一方面银行股权拍卖市场交易不够活跃,整体流动性不足,投资方接盘银行股权后只能拿分红;与此同时,随着监管趋严,投资方成为银行股东后在关联交易方面也更加受限。

而从上述股权拍卖情况来看,今年以来拍卖的千万级以上的大额股权中,起拍价格无论是丝毫不“折”还是“折上加折”,最终皆难逃流拍下场,甚至几乎没有任何意向投资者报名,似乎其股权拍卖的结果与价格因素的关系并不明显。

但与此同时财联社记者也注意到,与无人问津的大额股权相比,部分小额股权却不仅能够成功售出,甚至还会收到多位竞买人的竞价。

如今年2月份,中原银行一笔25.07万股股权以15.33万元的价格成交,一笔22.56万股股权以12.85万元成交,两次拍卖分别约合每股0.61元、0.57元。有意思的是,该两笔股权拍卖过程中均受到了两位竞买人竞价,其中前者经历了20轮出价、后者也有5轮出价。

而就价格来说,以上两笔小额股权的成交价,与今日刚流拍的3200万股权起拍价相比,相差足有一两倍之多,存在着较为明显的价格优势。

上市以来股价已缩水超85%

公开资料显示,中原银行成立于2014年12月,成立之后其业绩不断增长,总资产更是以年均千亿的速度持续扩张,成立不满三年就成功于2017年7月登陆资本市场。

然而上市以来其股价表现并不乐观,近年更是持续走低。数据显示,2019年6月份及9月份,中原银行先后经历了两次较为剧烈的下跌,股价从2港元/股以上彻底跌至1港元/股左右。此后,该行股价便持续低迷下行,并不断打破最低点。

截至7月18日收盘,中原银行报收0.355港元/股,跌1.39%,较2.45港元/股的发行价缩水超85.51%,目前总市值为129.8亿港元。同时,当日盘中最低跌至0.33港元/股,再创历史新低。

从业绩方面来看,中原银行上市后的首个完整年度,净利润就出现了高达四成的缩水幅度,此后业绩回升但增速逐步放缓。2019年-2022年,该行分别实现营收190.22亿元、194.28亿元、192.83亿元、256.11亿元;净利润分别为31.64亿元、33.01亿元、35.65亿元、36.50亿元。

对此业内人士分析指出,近年来经济环境复杂多变,银行板块估值低洼,今年以来在港上市的中小银行股价走势明显分化,也反映对不同区域中小银行经营前景预期等。不过该银行近年业绩表现及盈利状况较为稳定,整体基本面稳健,预计随着经济复苏,企业经营进一步改善,后续行情有望修复。

值得一提的是,此前在2021年年报中,中原银行时任董事长徐诺金在致辞中明确提出了“突破万亿、回归A股”的发展目标。

而一年后的2022年报显示,吸收合并三家银行(洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行)重组后的中原银行,2022年末资产规模成功突破万亿达13267.36亿元。但与此同时,年报中关于“回归A股”的规划及进展等内容却只字未提。

据了解,今年4月份中原银行原董事长徐诺金辞任,随后5月份该行董事会选举郭浩为董事长,并于次月获得了监管批准。对于此前立下的回归A股目标,后续能否顺利完成,尚存不确定性。