靠“銀髮經濟”年入近8億衝刺IPO,同仁堂資本版圖再擴張

文|野馬財經 劉欽文

編輯|李白玉

《禮記·禮運篇》雲:“使老有所終,壯有所用,幼有所長。”

“老有所終”強調的是每個人在老年階段都能得到應有的關懷和尊嚴,生活無憂,心有所依。隨着全球人口老齡化的加速推進,"銀髮經濟"正逐漸成爲社會經濟發展的重要驅動力之一。

同仁堂集團旗下的北京同仁堂醫養產業投資集團有限公司(下稱“同仁堂醫養”),主營醫療養老大健康領域,過去幾年通過“買買買”方式將多家醫院收入囊中,既包括同仁堂集團旗下的醫院,也包括三溪堂、上海承志堂等老字號中醫館。

通過收購、投資等多種方式,同仁堂醫養迅速擴張,借“銀髮經濟”東風,如今意欲到港交所主板進行IPO。值得注意的是,同仁堂旗下已經有三家上市公司,一年前,同仁堂集團所屬三家上市公司同仁堂(600085.SH)、同仁堂科技(1666.HK)、同仁堂國藥(3613.HK),加起來總市值首次突破千億大關。不過現在又降至790億元。

同仁堂醫養IPO,能否幫助“同仁堂系”的市值再上一層樓?

年入近8億,醫療養老的空間有多大?

從古至今,尊老、敬老、養老送終都是對人的基本要求,但養老正在逐漸成爲一項難題。2013年播出的國產劇《老有所依》講述了同爲第一代獨生子女的一對夫妻,因爲父母的養老問題而引發的種種故事,折射出中國當代老齡化趨勢下的婚姻、家庭與社會面臨的挑戰。

根據第七次全國人口普查數據,我國65歲及以上人口比重達到13.5%,人口老齡化程度已高於世界平均水平(65歲及以上人口占比9.3%)。不斷增長的老齡人口帶來了養老需求的擴張。

根據國際房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行公佈的研究結果顯示,中國養老產業發展空間廣闊,預計2050年可達到百萬億元規模,將成爲新型替代性支柱產業之一。

但目前,我國現在大多數養老機構僅能提供基礎生活照顧服務,難以提供專業醫療服務,而醫療服務恰恰是整個養老產業鏈的關鍵環節。

“政策助力下,養老產業細分領域將迎來更多的發展機遇,產業資本和資源將向養老產業加速聚集,養老服務領域將會產生一批新的上市公司。上市公司要充分發揮自身優勢,抓住政策機遇,加速技術研發和服務創新,轉型升級,建立起較強的競爭優勢。”海南博鰲醫療科技有限公司總經理鄧之東表示。

2015年,同仁堂成立北京同仁堂投資發展有限責任公司,爲同仁堂集團的新領域培育平臺和產融結合平臺,通過各類資本運作方式,助推產業轉型升級,做強做大。2019年10月16日正式組建掛牌爲醫養集團,聲稱要全力以赴開啓“醫養大健康”領域的新佈局。

目前,同仁堂醫養在醫療領域已託管、劃轉、併購4家專科中醫院,近10家社區醫院。2022年,北京同仁堂互聯網醫院“同仁堂中醫”順利通過審覈並上線運營,全面啓動“互聯網+中醫”診療業務。

同仁堂醫養的專科中醫院包括同仁堂中醫醫院、同仁堂鞍山中醫醫院、同仁堂石家莊中醫醫院等,社區醫院包括呼家樓第二社區衛生服務中心、酒仙橋社區衛生服務中心等。

隨着醫院數量的增加,同仁堂醫養在2021年成功扭虧爲盈。企查查顯示,2020年-2022年,同仁堂醫養的營收分別爲4.8億元、5.11億元和7.89億元,淨利潤爲-1435.59萬元、161.43萬元和374.71萬元。

扭虧爲盈後,同仁堂醫養也緊鑼密鼓的開展了上市工作。2023年,同仁堂醫養針對股改及其他內控服務、改制財務顧問、香港聯交所主板上市綜合服務、香港上市數據合規法律服務等項目公開招標。

圖源:企查查

2024年1月至今,中標結果陸續公式,其中中金證券以300萬元中標,北京市通商律師事務所以28萬元中標。

或許是對未來的“銀髮經濟”有信心。官網顯示,同仁堂醫養集團將通過發展醫療、養老、內購電商、培訓、膳食五大業務領域和先進的管理,努力實現五年內成爲五十億級規模企業集團的目標。

多家收購醫院來自“同仁堂系”

同仁堂醫養的發展,離不開母公司、兄弟公司的“支持”。

2022年,同仁堂將孫公司北京同仁堂山西連鎖藥店持有的全資子公司北京同仁堂太原醫療管理連鎖有限責任公司股權的51%,轉讓給同仁堂醫養,轉讓金額541.11萬元,同仁堂醫養獲得控股權。

同年,同仁堂旗下另一上市主體同仁堂科技,將北京同仁堂南三環中路藥店有限公司的49%股權轉讓給同仁堂醫養,轉讓金額1937.63萬元;又將北京同仁堂第二中醫醫院的49%股權,以 4201.12萬元的價格轉讓給同仁堂醫養。

2023年7月,同仁堂子公司北京同仁堂商業投資集團有限公司,將持有的北京同仁堂鞍山中醫醫院、北京同仁堂石家莊中醫醫院51%的股權轉讓給同仁堂醫養,轉讓對價分別爲 600.29元、46.92萬元。

圖源:同仁堂年報

企查查顯示,鞍山中醫醫院2021年的營收2211.77萬元,淨利潤38.59萬元,總資產1191.42萬元;北京產權交易所披露,石家莊中醫醫院2023年營收1639.49萬元,淨利潤-898.38萬元,截至2024年3月31日,總資產1829.93萬元。

圖源:北京產權交易所官網

除了內部的醫院轉讓外,同仁堂醫養外部也收購了部分中醫館。2022年4月,同仁堂醫養及所屬管理基金公司,對義烏三溪堂公司旗下的保健院、國藥館進行股權併購。

義烏三溪堂旗下設有三溪堂國藥館連鎖有限公司、義烏三溪堂中醫保健院。其中,三溪堂國藥館連鎖擁有6家中醫分館,業務涉及藥品零售、中醫醫療、鍼灸推拿等,而三溪堂中醫保健院爲全國最大的單體醫館,佔地面積20800平米。

2024年2月4日,同仁堂醫養收購上海承志堂中醫門診部有限公司70%的股權,作價9100萬元。

此外,同仁堂醫養與母公司同仁堂之間也存在關聯交易,且數額不斷增加。雙方關聯交易內容包括購貨、銷貨、接受勞務、提供勞務,金額從2021年的324.37萬元,快速增長至2022年的714.02萬元,實現超過一倍的增長,再到2023年,進一步躍升至3781.32萬元。

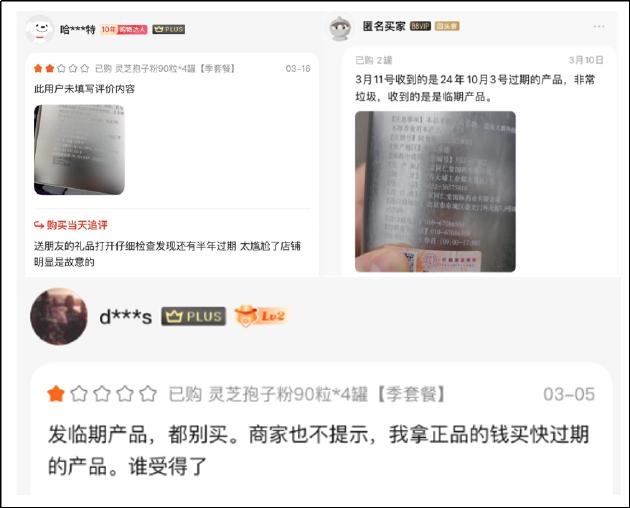

旗下有醫院被處罰,曾存在醫療糾紛

雖然同仁堂醫養接手幾家醫院的時間不長,但部分醫院出現了因重複收費、超標準收費、使用非衛生技術人員等原因遭受的處罰,此外,還有醫院存在患者去世產生的醫療糾紛。

企查查顯示,2023年11月至今,同仁堂中醫醫院三次被處罰,原因包括使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作;未將醫療廢物按照類別分置;未按規定填寫病歷資料案。罰款合計3.4萬元。

圖源:企查查

此外,還有上海承志堂中醫門診部因重複收費、超標準收費;醫療廣告內容未經審查被兩次處罰,罰款合計14.78萬元;北京同仁堂石家莊中醫醫院因涉嫌違反《醫療保證基金使用監督管理條例》被罰5.79萬元;北京同仁堂第二中醫醫院因消防檢查不過關被罰1.5萬元。

醫療糾紛方面,裁判文書網顯示,位於遼寧省鞍山市的張殿臣在入住鞍山中醫院後,救治無效離世。雖然張殿臣的年紀並未透露,但其子女張秋影、張耀宗、張耀德三人分別出生於1952年、1956年、1958年。

三人表示,2018年6月22日父親因感冒入住,30日中午父親身上發熱,查體溫38.6度,出現抽搐,護士找醫生給父親用了藥,但沒有好轉,抽搐了3次。換了一種藥後,第二次和第一次打針時間不到30分鐘,藥剛打完沒到10分鐘,我父親就不行了,醫生來了做心肺復甦搶救,沒有搶救過來。事後我問過醫生,他說用的是嗎啡,但醫院的病志上寫的是安定。

基於以上情況,三人要求鞍山中醫院賠償醫療費、伙食補助費、護理費、死亡賠償金、精神損害撫慰金、喪葬費等,合計29.33萬元。

但鞍山中醫院表示,患者入院時精神萎靡不振,確診爲慢性腎衰竭合併急性腎衰竭、高鉀血癥、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等,建議患者行血液透析治療,但患者家屬拒絕行透析治療。6月30日的治療過程中,進一步治療建議轉入重症監護室應用呼吸機治療,但患者家屬拒絕轉入重症監護室,放棄治療,簽字爲證,患者不存在使用嗎啡的情況。

雖然鞍山中醫院給予否認,但醫院出具的死亡記錄、死亡病例討論記錄和居民死亡醫學證明書記載的死亡原因均非一致。並且院方私自拆封已經雙方封存的病歷。

圖源:裁判文書網

最終,法院認定,由鞍山中醫院承擔張殿臣死亡產生的合法損失的70%賠償責任。關於張秋影、張耀德、張耀宗三人認爲,鞍山中醫院爲張殿臣用藥爲嗎啡非安定且爲導致其死亡的原因的意見,因未提供充分證據,不予支持。

最終,鞍山總醫院被判一次性賠償賠償張秋影、張耀德、張耀宗20.47萬元。

“不一致的死亡記錄表明醫院在病歷管理和醫療質量控制方面存在缺陷。私自拆封病歷可能損害了醫院的信譽,同時也反映了對患者隱私和法律權益的不尊重。此類行爲可能導致患者和家屬對醫院的信任度下降,引發更多的糾紛。”中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示。

不過,柏文喜也指出,“醫療糾紛在醫療行業內並不罕見,由於醫療服務的複雜性和個體差異性,醫療糾紛時有發生。需要加強醫患之間的溝通,確保患者和家屬對治療過程和結果有清晰的瞭解。嚴格遵守醫療相關的法律法規,尊重患者的合法權益。“

雖然醫療養老領域蘊含着巨大的市場潛力,但這一領域也伴隨着特殊的責任和挑戰,尤其是服務對象爲相對脆弱的老年人羣體時。老人羣體由於身體機能衰退、慢性病多發等特點,對醫療護理的依賴度更高,這就要求醫療服務必須更加專業、細緻且人性化。

推動第四家公司IPO,能否比肩“中藥三劍客”?

北京同仁堂的歷史最早可以追溯到明末清初,彼時樂氏家族在寧波歷代行醫,中醫樂良得知自己祖上曾在京城做官,於是一路北上,以手搖串鈴,走街串巷,行醫賣藥,最終定居在北京,成爲京城樂家的第一代。

1669年(清康熙八年),樂家第四代樂顯揚在北京創辦同仁堂藥室,標誌着同仁堂品牌創立。“同仁”語出《易經》,意爲:“無論親疏遠近,一視同仁。”

此後,同仁堂發展一路順風順水,1702年,第五代樂鳳鳴在北京前門外大柵欄開設同仁堂藥鋪;1723年,同仁堂開始爲清宮供御藥,歷經八代皇帝,長達188年。1954年,北京同仁堂參與了第一批公私合營改造,隸屬北京市藥材公司。

中成藥中,保密配方共分爲三個等級,一級叫國家中藥絕密品種,保密期限爲永久,目前只有兩個,分別是雲南白藥和片仔癀。二級叫中藥保密品種,有五個,分別爲:北京同仁堂的安宮牛黃丸、白雲山的華佗再造丸、蘇州雷允上的六神丸、和黃藥業的麝香保心丸、廣譽遠國藥的龜齡集,保密期限爲長期。

憑藉着“老字號”品牌和中藥保密品種、大單品安宮牛黃丸,近年來,同仁堂的營收、淨利也穩步增長。2021年-2023年,分別實現營收146.03億元、153.72億元和178.61億元,淨利潤分別爲18.91億元、21.99億元和25.83億元。

和穩步增長的營收一起,同仁堂的資本腳步從未停止。同仁堂於1997年在上交所掛牌上市,2010年拆分同仁堂科技至港股上市,2013年再推同仁堂國藥在香港創業板上市,並於2018年轉主板上市。

截至5月17日,同仁堂、同仁堂科技、同仁堂國藥三家的總市值分別爲641.6億元、74.16億港元(74.16億元人民幣)和87.06億港元(80.55億元人民幣),合計790.76億元。

圖源:百度股市通

相比之下,從同爲老字號的“中藥快消品三劍客”雲南白藥、白雲山、片仔癀來看,截至5月17日,三者的總市值分別爲雲南白藥985.6億元;白雲山A+H股合計882.87億元;片仔癀1429億元。同仁堂與之相比,仍有一定差距。

此次同仁堂再推同仁堂醫養上市,也勢必幫助“同仁堂系”在資本市場上加強份量,進一步提升整個“同仁堂系”的市場估值和競爭力。

你對於養老產業有何看法?歡迎下方留言討論。