過士行導演《鳥人》,與人藝版大不同

摘要:新京報採訪了話劇《鳥人》編劇和導演、著名劇作家過士行,聽他談談時隔26年之後對於《鳥人》這部作品的新的理解,和他所認爲的和人藝版的不同。對於《鳥人》描寫的這類人羣,過士行坦言,現在年輕的演員根本就沒見過。

編劇、導演過士行向年輕演員們講鳥籠的故事。

新版《鳥人》演員在排練廳進行肢體訓練。

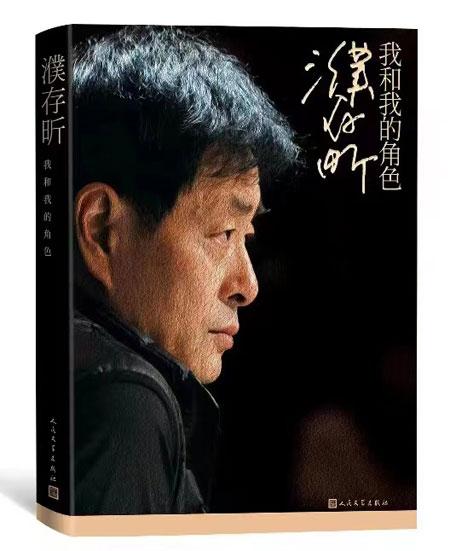

1993年,由林兆華導演的話劇《鳥人》首登北京人藝舞臺,林連昆、梁冠華、濮存昕、楊立新、韓善續、徐帆、何冰等人出演,在當年連演130場一票難求。今年5月22日-6月9日,由仙童國際製作的“致敬華語經典戲劇”的最新版《鳥人》也將在北京隆福劇場上演,這一版則由《鳥人》的編劇過士行導演。從2008年開始,過士行已經相繼導演了《備忘錄》《暴風雪》和《婚姻情景》三部作品。

話劇《鳥人》是他於1991年創作的戲劇作品,與他的另外兩部作品《棋人》與《魚人》並稱爲“閒人三部曲”,如今已成爲中國話劇史上的經典。話劇《鳥人》描寫了一羣城市生活中與鳥有關的“閒人”。相比之前的陣容,過士行此次起用的演員都是面向社會招募,平均年齡27歲。

在“過爺”看來,他選的這些演員好學、陽光,如同一張白紙,在反覆的排演訓練錘打中逐漸成長。新京報採訪了話劇《鳥人》編劇和導演、著名劇作家過士行,聽他談談時隔26年之後對於《鳥人》這部作品的新的理解,和他所認爲的和人藝版的不同。

A 與上一版有何不同?

養鳥文化曾是盛極一時的京城符號,隨着時代變遷,已經逐漸淡出人們的記憶。這類人羣在過士行看來,沒有一個導演比他更瞭解,“把這羣人搬上舞臺,我能做一些別人做不到的。”談到這次與人藝版的不同,他認爲人藝版非常寫實,每個細節都很逼真,表演和服化道是相匹配的。追問下,“過爺”表示,人藝版的樹都是真的,當年用春天剪枝下來的樹幹直接搬上舞臺,演一段時間就會枯萎,所以當時的《鳥人》總得換樹。再比如,當年人藝是真鳥上臺,這次也準備了真鳥,但如果沒有十足的把握,也可能用道具。“與他們相比,我們的舞臺非常簡單,近乎是一個空臺,沒有任何支點,表演起來非常困難,大部分時候會讓他們從現實生活中抽離出來,運用一些戲劇化的表達,更多是對於舞臺時空的使用。如果說人藝版展現的是現實的時空,我們展現的則是心理的時空。”過士行說。

對於《鳥人》描寫的這類人羣,過士行坦言,現在年輕的演員根本就沒見過。當年的演員還能找一些生活原型,去鳥市採風,現在沒有這條件。他認爲,“如今有很多東西得靠我的經驗去恢復,跟過去的創作方向完全不一樣,所以就不在真實細節上計較,會在哲理性上去強調。”

B 選擇演員“抄近路”

雖然沒有經歷過那個時代,但如今的這批年輕演員在如何遛鳥、罩鳥籠子、打開鳥籠子、給鳥添食加水等“鳥人”體驗方面,都幸運地受過玩家“過爺”的專業訓練。談及這一次選擇演員的標準,過士行坦言,標準很簡單,首先演員跟我寫的劇中人物很符合,他們再經過自己一定的努力,飾演這個人物非常適合;但換一個角色,他未必能演好。他進一步解釋說“我基本上按本色挑選,少數是按照性格演員(這類演員就是運用表演技巧來塑造不同性格的人物)挑選的。”

《鳥人》中,過士行認爲最難定的演員是劇中的“三爺”一角,一位京劇花臉演員。之前飾演這一角色的是北京人藝表演藝術家林連昆與演員何冰,都分別用他們的方式讓這一角色成爲了舞臺上的經典形象。“如今我們找不到像林連昆、何冰這樣的話劇演員來演有着京劇從藝背景的老藝術家,或許有也達不到他們那種高度,只好抄近路,直接找一個京劇演員來演。可能過去想的是讓話劇演員更像一個京劇演員,如今我們反着做,想辦法讓京劇演員更適應話劇的表演形式。好在馬阿龍比較年輕,能夠接受新生事物。”

C 林兆華的《鳥人》是工筆畫

過士行在排練的過程中發現,《鳥人》對於這些年輕演員的難度在於臺詞處理。“一開始我帶着所有演員又重看了人藝版的視頻,林連昆、濮存昕、梁冠華他們的臺詞簡直太妙了。”過士行直言,雖然目前年輕演員達不到這一步,但他們也有自己不同於前一版的亮點,比如這次設計了鑼鼓經。“鑼鼓經很複雜,但是他們有的人現在已經學得非常專業了,指導他們的京劇老師都說個別演員可以去搭班當司鼓了。相信有些地方的處理和想法,觀衆會感覺出是我的趣味來。”過士行說。

如今連過士行也自嘆,當年竟能寫出這樣的劇本,“一開始沒想寫劇本,只是沉迷於這些東西,後來發現它裏面有一定的戲劇性纔開始寫。”

對於新版《鳥人》是否還會保有“京味”,過士行解釋道,他們演的就是發生在北京這片土地上的事,至於使用什麼樣的語言並不重要。他們怎麼生活,遇到了哪些問題纔是最重要的。“實際上北京的語言已經開始帶有混搭的味道,不完全是純北京話,所以排一部純北京味的話劇,還不如排一個有戲劇性的作品。如果說林兆華的《鳥人》是宋徽宗的工筆畫,而我的《鳥人》就是八大山人,就是寫意,講求神似。”過士行說。

如今的戲劇在過士行看來,像是他人生的一種延長,如果沒有戲劇寫作,現在退休後就會進入到純粹養老的狀態了。

這些年他覺得自己最大的變化是,在導演了幾部作品後,對於創作的想法更加立體化。他坦言“我寫戲劇的黃金時代已經悄然過去,但做導演的黃金時代剛剛到來,可能今後導戲的貢獻會比寫戲的貢獻要大。”

採寫/新京報記者 劉臻