主動脈內球囊反搏術(IABP)講解及相關護理

英文釋義:

一般默認選擇自動模式

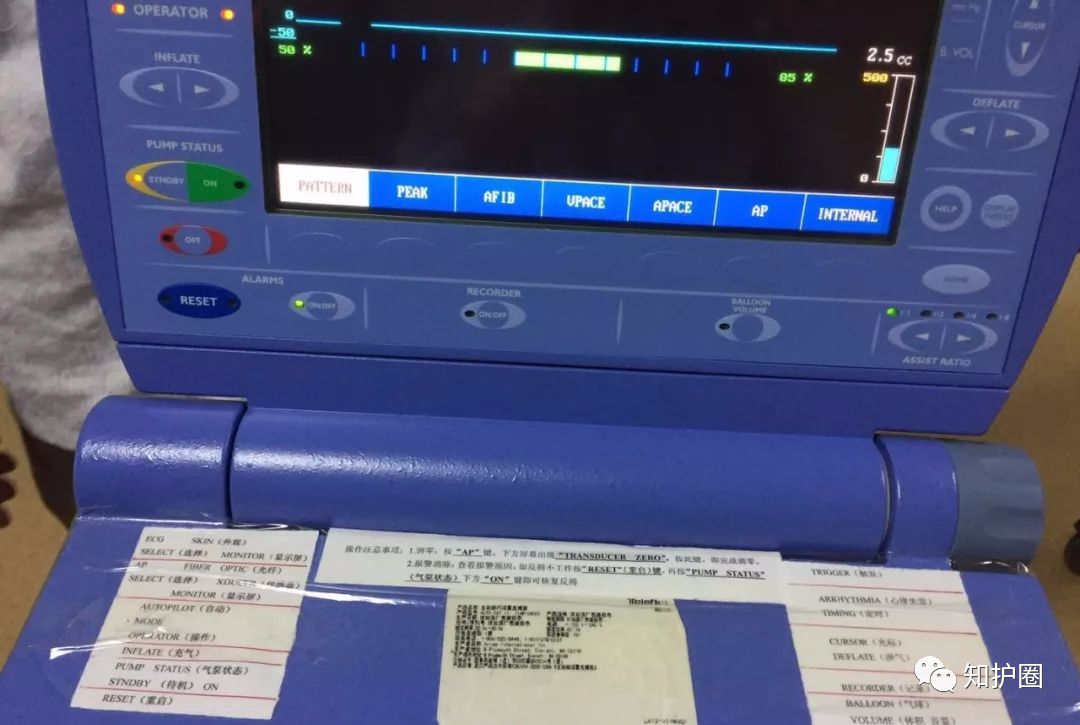

TRIGGER:選擇模式

手動模式下有七個選擇:PATTERN、PEAK、AFIB、VPACE、APACE、AP、INTERNAL

前五個爲有心電模式下的選擇,根據病人心律情況選擇,其中APIB適用於房顫病人,AP爲動脈模式,無心電。INTERNAL爲內觸發,無信號。

更改氣囊容積,要求平臺壓與AUG相近,相差正負25,效果最好,減少球囊的容量,但是,每2個小時,恢復打100%兩分鐘。

一般情況推薦按暫停STNDBY鍵,按下OFF鍵,會有1-2S清空氦氣的時間,但是,停止使用時要按OFF,這樣才能抽空氣。

可以選擇報警時間,機器會報警但不會發出聲音。

更換氦氣只需旋閉開關,直接更換,機器會有十分鐘左右的儲備氦氣使用時間。

定義:

主動脈內球囊反搏(intra—aorticballoonpumpIABP)是目前在心臟血管疾病方面臨牀應用較廣泛而有效的機械性輔助循環裝置,由動脈系統植入一根帶氣囊的導管至降主動脈內左鎖骨下動脈開口遠端,進行與心動週期相應的充盈擴張和排空,使血液在主動脈內發生時相性變化,從而起到機械輔助循環作用的一種心導管治療方法。

作用:

IABP可降低主動脈阻抗,增加冠狀動脈血供,降低左室射血分數,減少心臟做功,降低心肌耗氧,增加氧供,達到改善心功能的目的。對手術前後的心肌缺血的控制有良好的作用,尤其在改善高危患者的手術結果和存活率等方面的意義重大。目前隨着適應證的擴大,其監護及併發症的問題也較爲突出。據文獻報道,併發症的發生率爲20%左右。

IABP適應徵:

(一)心臟外科圍手術期應用適應徵

1高危因素,術前預防應用危重搭橋患者,急性心梗行急診搭橋患者,EF小於30%搭橋患者,晚期風溼病患者及血液動力學不穩定、手術危險性大的複雜病人。

2心臟直視術後脫機困難,左心衰,急性心肌梗塞患者,復跳後血壓無法維持,必須依賴人工心肺機輔助患者。

3心臟直視術後出現低心排,心功能衰竭。

4心臟移植手術的輔助治療,術前心臟功能差及無供體心臟,術後心功能差需進一步輔助。

5人工心臟的過渡治療。

(二)心內科應用適應徵

1急性心肌梗塞併發心源性休克,血壓難以維持。

2不穩定型或變異性心絞痛持續24小時。

3急診行心導管檢查及介入治療心功能差,血流動力學不穩定患者。

4頑固性嚴重心律失常藥物治療無效患者。

5難治性左心衰竭或瀰漫性冠狀動脈病變不能做搭橋患者。

臨牀應用指針:

1心臟指數<2L/min.m2。

2平均動脈壓<8.0kPa(60mmHg)。

3體循環阻力>2100dgne。

4左房壓>2.7kPa(20mmHg),CVP>375pxH2O。

5尿量<20ml/h。

6末稍循環差,四肢發涼。

上述情況經積極治療,正性肌力藥及活性藥調整心臟負荷、糾正代謝紊亂後血流動力學仍不穩定患者,儘早用IABP輔助。

禁忌症:

1嚴重主動脈關閉不全;

2主動脈夾層動脈瘤、主動脈瘤、竇瘤破裂及主動脈大動脈有病理改變或大動脈有損傷者;

3全身有出血傾向,腦出血患者;

4不可逆腦損害;

5心臟停搏,室顫及終末期心肌病患者;

6心內畸形糾正不滿意者;

7周圍血管疾患放置氣囊管有困難者;

8惡性腫瘤有遠處轉移者。

IABP操作方法

(一)IABP的建立:

1常用股動脈經皮穿刺法,較少選股動脈切開法和主動脈插管法;

2插入深度約750px,X線下mark在降主動脈起始端爲最佳位置;

3觸發模式:多由心電圖觸發。無自主心率或心動過緩者可由起搏觸發。

4設置參數:起搏比率常從1:1開始,氣壓由高開始,心功能改善後逐漸下調。

(二)、反搏有效指標

1主動脈收縮壓力波形降低而舒張壓力波形明顯上升;

2正性肌力藥、活性藥、多巴多酚用量逐漸減少;

3血液動力學逐漸趨向穩定,心排量上升;

4尿量增加,腎灌注好;

5末稍循環改善,心率、心律恢復正常。

(三)、抗凝治療

1肝素:0.5-0.8mg/kg,4-6小時一次。APTT延長兩倍以上。

2低分子右旋糖酐:10-20ml/h,靜點或口服乙酰水楊酸0.3-0.5g,8小時一次,用於禁用肝素患者。

3體循環期間和術中、術後滲血多而心包縱膈引流管未拔除患者,可不用其他抗凝藥。

(四)、停用指徵

1多巴胺多酚<5mg/kg/分;

2心指數>2.5l/分/m2;

3平均動脈壓>90mmHg;

4尿量>4ml/kg/小時;

5手足暖,末稍循環好;

6減慢反搏頻率時,上述指標穩定;

7一般不超過3天。

IABP注意事項

1使用IABP均爲危重患者,隨時注意生命體徵、出入量等。

2術口有無出血及血腫,術側下肢有無缺血及神經壓迫表現。

3導管置入深度,有無移位。

4有無主動脈夾層、腸繫膜動脈、腎動脈閉塞。

5IABP需抗凝並會對血小板造成破壞,應監測凝血功能及血色素、血小板。

6IABP機工作狀態是否正常。

IABP併發症及防治

1下肢缺血,嚴重者甚至下肢壞死:

(1)原因:a:股動脈內腔細小;b血栓形成及脫落。

(2)預防:a:選擇氣囊管要合適;b:積極抗凝治療;c:確屬股動脈內腔細小、硬化鈣化,末端血流不暢者及時終止,拔除插管。

2動脈損傷、撕裂、穿孔:要求操作準確、輕柔。

3插管困難,發生率10%-25%,股、髂動脈粥樣硬化,改用小型號氣囊管。

4動脈栓塞,發生率2%。

5氣囊破裂。

6感染:加強護理,抗生素治療。

7出血:監測凝血功能,調整抗凝劑,局部用藥。

8血小板減少:監測血象,必要時輸血小板。

9導管插入動脈夾層。

主動脈內球囊反搏術(IABP)的護理

1術前準備及術中配合

備好球囊導管和反搏主機。靜脈用肝素鹽水(生理鹽水50ml+肝素50mg),沖洗導管的肝素鹽水(生理鹽水500ml+肝素50mg),手術擴創包(無菌巾),1%利多卡因以及除顫器。協助醫生進行右側腹股溝處備皮,消毒,局部麻醉後穿刺置入動脈鞘管,再將球囊導管引入,到達位置後,固定好外固定器。外固定器與主A鞘管相接,球囊反搏導管與主機連接,調整反搏間隔及頻率。股A穿刺點局部予無菌敷料固定,建議用寬125px,長20~750px的低過敏膠布沿大腿縱後方固定於大腿上,防止管路沿大腿皮膚形成隧道狀被意外拉出。

2.觀察反搏效果

早期患者心功能差,給予1:1輔助,確保有效反搏並取得正確的IABP生理效應。心功能改善、血流動力學穩定,可調整爲1:2至1:4,並逐漸停用。注意壓力波形變化,若發現反搏波形明顯變小甚至消失,提示反搏球囊測壓導管折曲或堵塞不通,應及時處理。

反搏有效的徵兆包括循環改善(皮膚,面色可見紅潤,鼻尖,額頭及肢體末端轉暖),中心靜脈壓,肺動脈壓下降,尿量增多,以及心泵有力,包括舒張壓及收縮壓回升。因此,準確觀察A收縮壓,舒張壓,平均壓,反搏壓與波形。觀察壓力是爲了選擇合適的充氣期限,因爲氣囊在左心室舒張期充氣,在左室收縮前排氣,以此來減輕左室負荷,增加心排量,改善心肌供血供氧。同時反搏前後的壓力變化以及反搏期間壓力的動態變化,反映了反搏療效和病情的變化;動脈收縮峯和舒張末期壓反搏後都較反搏前降低,而平均壓上升,這說明反搏有效。根據各項壓力的動態變化,結合心率、尿量等指標估計病情的好轉與否,調整反搏壓力大小及反搏頻率。調整後的反搏壓顯示值變化也需要密切觀察,以及及時發現氣囊漏氣等情況。

3監測生命體徵

動態進行有創動脈血壓,呼吸,中心靜脈壓及心電圖監測,每30min記錄一次,及時觀察動脈壓力曲線情況,並根據壓力波形調整氣囊充盈與排空的時間;及時觀察心電圖,採用藥物等控制心率在90~110次/min。及時糾正酸中毒,避免低血鉀引起心律失常。當頻繁出現期前收縮或其他心律失常時會影響反搏正常進行,並每小時記錄一次出入量,維持水,鈉及酸鹼平衡。常規進行氣囊導管護理及拔管後護理。

4抗凝治療的監測

在應用肝素,抗凝過程中,2~4h監測出血凝血時間(ACT)1次,使ACT維持在200~500s或活化部分凝血活酶時間(APTT)49~55s。肝素鈉100mg加入50ml生理鹽水中用微量泵勻速緩慢推注,速度爲2~4ml/h。除了維持凝血指標外,應密切關注臨牀出血徵象,如局部滲血、血小板計數的變化綜合分析,恰當處理,及時調整肝素用量,達到既能抗凝,又不出血的目的。

5足背A監測

確定足背A搏動處,並在皮膚上作標識以利監測,以及早發現下肢缺血情況,一旦發現應及時報告醫生處理。

6導管穿刺處的護理

IABP導管置入本身就易成爲細菌進入人體的通道,若護理不當,極易引起全身感染。每天在嚴格的無菌操作下更換鞘管插管處的敷料。更換敷料時要防止鞘管移位,影響反搏效果。觀察穿刺部位有無滲血,血腫發紅現象。陋筆率同步,反搏圖形是否正常,規律,掌握反搏泵各項報警系統。觀察IMBP外固定管內有無血跡,防止導管移位、摺疊、斷開。

7體位的護理

應用IMBP治療的病人要絕對臥牀,取平臥或半臥位小於45°,大於45°股動脈處導管易折斷或損壞,用上氣墊牀,穿刺側下肢伸直,避免屈膝、曲髖,限制髖關節和下肢活動,踝關節處用約束帶固定,避免導管打折。間隔分別在左、右肩下墊軟枕,骶尾部、肘部和足跟部1h按摩一次,預防壓瘡發生。每班交接班時必須檢查導管插入深度,每次搬動患者後應檢查導管位置。

8維持內環境穩定

維持水電解質平衡,每2-4h抽血查血氣分析,按醫囑及時積極靜脈補鉀,並觀察中心靜脈壓及尿量,記24h出入量

9心理護理

患者經歷手術創傷且病情嚴重,術後活動受限,留置各種管道會引起不適,加上住ICU相對隔離,患者常有恐懼和孤獨感、容易喪失信心,煩躁不安。護士應主動關心患者,利用各種表情及動作符號圖,指導患者表達自我需求,安慰和鼓勵患者,細心觀察心理變化,避免告知患者不良信息,適當安排家屬探視。

10拔管的護理

反搏主循環穩定後可拔除導管。經股A拔除IABP反搏氣囊導管及鞘管後用手指按住穿刺點上方25px處1h,再用紗布,彈力繃帶包紮。穿刺點處放置1kg鹽袋壓迫6h,制動體位15h後撤除。拔管後局部無出血、紅腫、足背A搏動良好、皮膚溫度、顏色正常、血流動力學穩定,說明拔管成功。

常見併發症的護理

1血管併發症

行IABP術常見的血管併發症包括肢體缺血,穿刺部位血腫和出血。血管併發症的發生率爲5%~20%。

(1)下肢A栓塞:如果插管側肢體出現紫紺或紅腫、發熱、感覺過敏或遲鈍,足背A的波動微弱或消失,應考慮動脈栓塞的可能。應即刻告知醫生,給予抗凝治療(如靜脈注射肝素或皮下注射低分子肝素),定時監測全血凝血酶原激活時間,使之維持在正常值的兩倍以內。密切觀察出血傾向;患者術後密切觀察置球囊管一側的下肢A波動,注意下肢皮膚的色、溫、覺的變化,並與對側比較;加強肢體護理;抬高下肢,做肢體功能性被動鍛鍊(如肢體按摩、攥握、拍打等),以促進下肢血液循環。

(2)出血:對切口採用無菌透明粘膠粘貼,應密切觀察穿刺處有無滲血,周圍有無血腫及皮下淤斑,注意血小板計數的變化,做綜合分析,恰當處理。

2感染

包括穿刺部位的感染,導管感染或菌血症。嚴格控制重症監護人員流量,環境消毒及無菌操作,由於置管處離尿管較近,當有尿液外溢時,容易污染置管穿刺部位,因此,應及時更換被血、尿污染的敷料。加強導管的無菌管理及創面感染徵象的觀察,及時將滲出物作細菌培養。每日監測體溫,血象的動態變化並配合醫生行全身抗生素治療。

3球囊破裂

如果氦氣通道內發現血液或氣囊部再擴張就要考慮球囊的破裂。球囊破裂導致的潛在併發症包括氦氣栓塞、血液漏入球囊形成血塊使球囊工作陷入困難,阻礙了撤除IABP時球囊的充分萎陷。因此在術前檢查血管造影瞭解有無動脈粥樣斑塊,術中及時瞭解置管是否困難,留心觀察每條管道,一旦發現有反搏壓低平且血液從反搏管流出,馬上通知醫生行撤管與再置管處理。

來源:繇曜S

查看原文 >>