結婚率創11年新低7700萬成年人獨居 他們爲何單身?

(原標題:結婚率創11年新低,7700萬成年人獨居!是什麼讓他們選擇單身?)

圖片來源:攝圖網(圖文無關)

在浙江某三線城市工作的小伊最近有點鬱悶。即將迎來30週歲生日的她,面對家人和親友的頻繁“催婚”,感覺越來越難以應對。

小伊坦言,以前覺得一個人自由自在無牽無掛,也沒有對家庭尤其是孩子的負擔和責任,所以很享受單身的狀態。“但長期一個人生活,現在覺得孤單了,想找個人一起生活,但又苦於交際圈太小,找不到合適的對象。”

事實上,跟小伊境遇相似的人不在少數。按照民政部的統計,目前中國有超過2億單身成年人,其中包括超過7700萬獨居成年人。

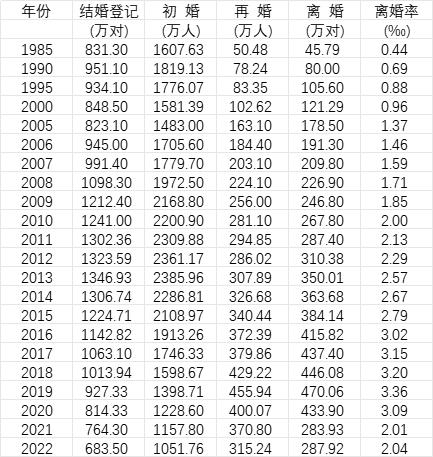

近日,《2018年民政事業發展統計公報》(以下簡稱《公報》)對外發布。《公報》顯示,2018年全年,我國依法辦理結婚登記1013.9萬對,比上年下降4.6%,結婚率爲7.3‰,比上年降低0.4個千分點,創下2008年以來的新低。

圖片來源:民政部《2018年民政事業發展統計公報》

結婚率創十一年新低

結婚率、離婚率等數據向來是觀察婚姻適齡人口、家庭以及社會狀況最重要的指標。

結婚率是指一定時期(通常指一年)內,結婚人數與同期一定範圍人口數的比率。最常見的結婚率指標,是以一定時期結婚人數(或對數)與同期總人口數相比,稱爲總結婚率,簡稱結婚率。

每日經濟新聞記者梳理了民政部近11年的相關統計數據發現,以2013年爲分水嶺,自2008年到2018年,結婚對數成“倒U”型發展,從2008年的1098.3萬對逐年上升,到2013年達到1346.9萬對的頂點;自2013年後結婚對數開始逐年下降,並降至2018年的1013.9萬對。

而這11年的結婚率情況也基本與這一走勢相符。自2008年的8.27‰,逐年攀升至2013年的9.9‰,達到這一頂峯後,結婚率開始演繹“五連降”,降至2018年的7.3‰。而這一數據也成爲十一年的最低。

與此相反的是,近幾年來,離婚率數據持續走高。《公報》數據顯示,2018年依法辦理離婚手續的共有446.1萬對,比上年增長2.0%,其中:民政部門登記離婚381.2萬對,法院判決、調解離婚64.9萬對。離婚率爲3.2‰,與上年持平。

記者還注意到,《公報》展示了各年齡段人口在結婚登記人口中的人數。其中,25~29歲年齡段的登記結婚人口最多,爲736.2萬人,在2018年總的結婚登記人口中佔到36.3%,其次是20~24歲年齡段,佔比爲21.5%。

圖片來源:民政部《2018年民政事業發展統計公報》

律師稱當前婚戀環境對女性不夠“友好”

結婚率爲什麼持續走低?這些沒結婚的人多數是抱着怎樣的念頭?

在網友的眼中,多數主動選擇單身的人似乎總喊着“一人喫飽,全家不餓”“一直單身一直爽”;而被動單身的人大多感嘆着“沒精力、沒時間談戀愛”“沒房沒車沒存款,拿什麼結婚?”

在每日經濟新聞記者隨機採訪的多名單身人士中,不少人表示,戀愛才是關鍵,現在的狀態是想戀愛,但找不到“三觀”一致的人,只有等到戀愛以後纔會涉及結不結婚的問題。“我是一個人能過,不會爲了結婚而結婚,如果兩個人生活和一個人一樣快樂,我就會結婚啊。”一位在北京從事傳媒工作的女士說。

在被問及若以結婚爲前提,房子、車子這些物質條件是否重要時,多名受訪人士均表示,“無論何時何地,物質都很重要”。其中一名女士表示,不想結婚後降低單身時的生活質量,“如果結婚後讓我更辛苦,那肯定不行。”

事實上,近年來女性想結婚的意願確實呈逐步走低的趨勢。一組數據直觀地說明了女性婚姻觀的變化:1990年,30~35歲的女性中,未婚人數只佔0.6%;而到今天,未婚人數佔到7%;而35~40歲的女性中,未婚佔比則從0.3%增長到4%左右,增加了10倍以上。

專門從事婚姻法律業務的廣東廣強律師事務所律師吳傑臻認爲,當前的婚戀環境對女性不夠“友好”:

首先,女性意識到在傳統家庭分工下,她們不僅要工作,還要承擔大量家務和生育的義務。

其次,婚姻法新的司法解釋強化隔離私人財產,反對不勞而獲。這雖然是一種進步,但在客觀上,由於婚內一方所創造的財富很容易被隱藏、轉移,因此走向職場也就成爲多數女性認爲是最正確的道路——只有自己賺錢,把錢掌握在自己手裏,才能擁有主動權。

第三,因爲傳統的家庭分工,一些用工的企業擔心女性把大量時間分配在家庭裏,無法像男性那樣工作,無形中就產生了職場性別歧視。如此,一些女性寧願選擇晚婚甚至不婚。

在吳傑臻看來,正是由於一些女性認爲婚戀環境不夠友好,因此纔會在婚前想要得到更多保障,比如高額彩禮、房產證加名等。而這往往又會超出很多普通男方家庭的能力,即便有結婚的意願,也很容易在談婚論嫁時一談就“炸”。

有網友表示,結婚先要房子,三線城市90平方米左右的住房都要大約90萬元(還不包括裝修),還要買車(將近20萬元),加上彩禮和酒席,對於一個普通工薪家庭而言,足以掏空幾乎所有積蓄。

近年適婚人口數量略有下降

圖片來源:攝圖網(圖文無關)

目前在上海從事設計工作的小靜對每日經濟新聞記者坦言,上海的生活成本比較高,生活壓力也很大,目前狀態就是“談不起戀愛,結不起婚,掙不到錢,談不起夢想”。這似乎也從一個側面印證了結婚率出現明顯地域差異的情況,即經濟越發達地區的結婚率越低。

數據顯示,2018年全國結婚率最低的上海只有4.4‰,浙江5.9‰爲倒數第二,廣東、北京、天津等地的結婚率也偏低。還有研究顯示,在經濟較發達的省份,房價越高,結婚率也就越低。

從人口結構角度來分析,專家認爲,適婚人口數量下降、婚齡推遲、城市化進程加快等,都是結婚人數漸趨下降的原因。

南開大學人口與發展研究所教授原新表示,現在的平均初婚年齡是有史以來最高的。最新統計全國平均初婚年齡約爲25~26歲,其中城市達到26~27歲,農村大約在25歲。

從全國來看,目前結婚年齡集中在24歲~30歲之間,這部分人出生於1989年~1995年,而這幾年的絕對出生人數本身就較前幾年有所減少。

另外,30歲以上年齡段的結婚比重增長,也是導致25~29歲年齡段結婚人口比重有所下降的新增因素。有統計顯示,部分地區30歲以上年齡段初婚率人數增長趨勢明顯。

例如上海市婦聯公佈的《改革開放40年上海女性發展調研報告》顯示,截至2015年,上海男女的平均初婚年齡分別爲30.3歲和28.4歲,比10年前分別提高了5.0歲和5.4歲。

而來自南京市民政局的統計顯示,2015年南京人初婚登記總平均年齡爲30.4歲,到了2017年,這一數據達到32.6歲。另據江蘇省民政廳數據顯示,2017年,江蘇人平均初婚年齡爲34.2歲,其中女性34.3歲,男性34.1歲。

結婚率低將影響生育率

結婚率低會對社會發展帶來哪些影響?

業內人士認爲,就全世界範圍看,很多經濟發達城市都存在一定的“低慾望社會”現象,其中一個重要表象就是低結婚率和低生育率,這一現象不僅會加快老齡化社會的到來,同時也有可能降低社會繁榮度,對此應當有所警惕。

結婚率低帶來的最直接問題就是新生兒數量會減少。數據顯示,2017年,我國新增人口1723萬,比2016年減少63萬人;2016年,中國總和生育率(每個婦女平均的生育子女數)爲1.7,離2.1的世代更替水平(實現人口穩定須達到的生育水平)有較大差距。

正是由於這一現狀,近日,山東大學法學院教授王麗萍發表文章建議,法定結婚年齡應適當降低:男性不得早於20週歲,女性不得早於18週歲。

不過吳傑臻認爲,結婚率低是社會進步發展的表現。因爲越來越多人的物質需求滿足了,有了更高的精神追求。這種現象只有在生產力越來越發達後,纔會逐漸出現。

他認爲,婚戀環境由法律環境和家庭分工主流文化構成,只有這個大環境對女性更友善了,才能讓更多女性進入婚姻。比如,男性主動改變傳統的家庭分工,共同承擔育兒責任,分擔家務或有能力、有意願請家政,釋放出女性的時間追求事業。如此,或許女性就沒有那麼充足的理由索取高額彩禮;如此,職場對女性的歧視也會有所收斂。

再比如,建立完善的離婚贍養費制度,讓選擇從事家務的一方在離婚時可以持續得到另一方的經濟扶助;建立全面的配偶財產知情權制度,讓從事家務的一方,可以隨時瞭解到對方的財務狀況,保障婚內的財產不被轉移、隱藏等。

面對結婚率一降再降的現狀,不少專家認爲,這是經濟社會發展到一定階段的必然,沒有必要過度擔心。在原新看來,無論是晚婚還是不婚,都是年輕人從自身實際出發作出的選擇,社會應給予尊重,給年輕人更多選擇空間。