食品安全謠言屢禁不絕,背後有黑色產業鏈在“作妖”

“塑料紫菜”“塑料大米”“棉花肉鬆”“椰果飲料會喫死人”……每逢節慶前夕,總會有大量的食安謠言充斥朋友圈。國慶長假來臨之際,山東省食安辦提醒市民,在食品謠言中,不僅造謠者要承擔法律責任,而且傳謠者達到一定條件也要承擔法律責任,希望市民不要盲目轉發謠言信息。

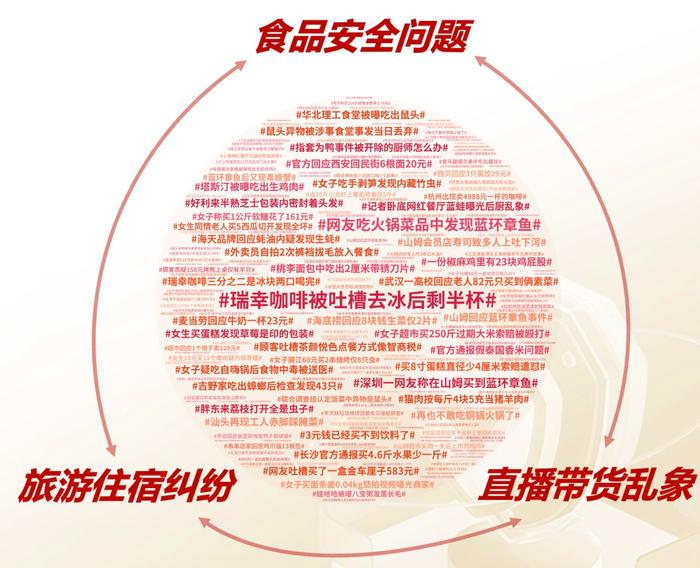

“每一次類似的謠言傳出後,不僅引起消費者恐慌,也都給相關產業造成巨大損害。”一位業內人士表示,食品安全謠言已經形成一條黑色產業鏈,即上游“推手”製作出一條條謠言,下游大批微信營銷公司開始接單,利用微信營銷號大肆傳播。

食安謠言有四大特徵 市民們一定注意辨別

山東省食安辦相關負責人表示,一是有意編造,別有用心。造謠者罔顧事實,憑空捏造所謂真相,甚至自導自演,炮製圖片視頻等“證據”,以謀取不正當利益。其次是偷換概念,混淆視聽。造謠者利用誇張、歪曲的加工手段,模糊事實本原和全貌,頻繁使用“有毒”“致癌”“致死”等刺激性語言,愚弄公衆認知。

此外,舊聞翻炒,刻意抹黑也是造謠者慣用手段。他們以食品藥品安全事件爲背景,將過去發生的事情掐頭去尾改頭換面,改變日期或將日期模糊或者刪除,以此達到相互轉發、誤導百姓消費的目的。最後是戲謔嘲諷,負面傳播。造謠者對影視片段進行配音配文,製成戲謔嘲諷的圖片視頻,利用互聯網以年輕羣體爲主、低齡受衆獵奇心理重的特點,形成裂變式傳播,後續效應在很長時間內都難以消除。

2017年,僅公開報道就有50餘件(次)食品謠言處罰追責案例,其中9名當事人被追究刑事責任,40人被處以行政拘留、7人被處以行政罰款等其他處罰。山東省食安辦提醒,很多人在傳播謠言時,都覺得“寧可信其有,不可信其無”,趕快讓大家都知道,萬一是真的呢?事實上,一次不經意的轉發,往往是在助紂爲虐,很多謠言製造者最終都受到了法律的制裁。