原創 對付支付寶與微信,雲閃付要放大招,移動支付掙錢?快藏私房錢!

摘要:爲了激勵用戶註冊,2018年雲閃付依託銀聯場景,開展多場聲勢浩大的優惠補貼活動,誘導用戶下載並使用雲閃付,還在春節紅包大戰中狂撒紅包,跟支付寶微信比“壕”。不同於支付寶和微信,由於雲閃付背後是龐大的傳統銀行體系本身,因此,在資金交互的處理效率和成本方面就會更具有優勢。

五年前,或許人們還很難想到,中國會成爲第一個“無現金國家”。如今,以支付寶、微信爲代表的移動支付已經成爲中國人買單的主要方式。據相關機構統計顯示,2018年第三季度,我國第三方移動支付交易規模達到43.8萬億元,支付寶與微信的份額疊加佔總量的92.53%。雖說一山難容二虎,但支付寶憑藉完善的金融服務和微信的社交力旗鼓相當,作爲移動支付巨頭並列市場倒也能和諧相處。不過,如今國家隊雲閃付正試圖重分移動支付版圖。在日益固化的市場格局下,不知道後來者衝出重圍的幾率有多大呢?

線上地推並行,雲支付進宮容易受寵難?

“第三者”雲閃付來勢洶洶。

2017年末上場的雲閃付,背靠銀聯大山,在亮相之初就出手不凡。據瞭解,2018年雲閃付的全年市場投入,就高達20億元。這20億都花到哪兒了?很大一部分,都被註冊人“搶”走了。爲了激勵用戶註冊,2018年雲閃付依託銀聯場景,開展多場聲勢浩大的優惠補貼活動,誘導用戶下載並使用雲閃付,還在春節紅包大戰中狂撒紅包,跟支付寶微信比“壕”。據瞭解,雲閃付還拿下了2020年的春晚紅包贊助權,將撒錢策略進行到底。

一方面是線上的誘導註冊,另一方面則是線下的硬性地推。憑藉着“國家隊”的優勢,目前,多家銀行都在推廣“雲閃付”的業務,並利用銀行營業員“包產到戶”,先把用戶基數搞上去。成果顯而易見,目前雲閃付APP的註冊量已超1個億,不過反噬作用也很明顯——根據調查數據顯示,其月活數據只有1170萬左右,死氣沉沉。

反轉有望:付費服務的背後,國家隊優勢漸顯

爲什麼阿里和騰訊會相繼發力移動支付呢?其實,這背後的利潤很大。最直接的,在保證用戶使用黏性和活躍度的前提下,平臺可以實現大量的資金沉澱,從而牟利。但是好景不長,2017年以來,關於支付業的相關監管文件密集出臺,涉及備付金、斷直連等監管細則陸續落地,用戶也有所感受——微信、支付寶相繼結束免費提現服務,並陸續在“信用卡還款”等功能中增收服務費就是最明顯的動作。利潤少了,平臺自然要將一部分成本轉嫁給消費者。

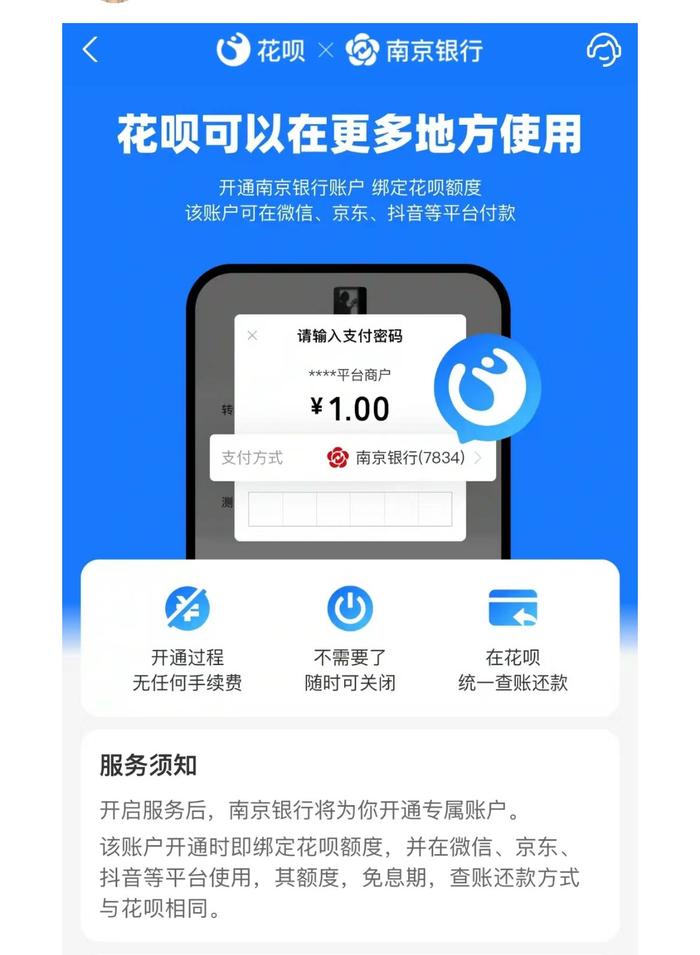

不同於支付寶和微信,由於雲閃付背後是龐大的傳統銀行體系本身,因此,在資金交互的處理效率和成本方面就會更具有優勢。雲閃付作爲銀行卡的匯聚地,根本目的就是作爲移動平臺讓銀行卡重回支付場景中,在政策的管控之下,抑制跨界支付平臺的野蠻生長,根正苗紅的雲閃付自然就有了更強勢的發言權。

業內人士稱:“爭奪支付入口,短期是靠補貼,中期是靠場景(生態),長期是靠成本。”目前,財大氣粗的雲閃付已經有了短期生存的基本保障和長期發展的母胎優勢,如何跨過中間這道坎很重要。畢竟,如何讓消費者心甘情願倒戈是最棘手的問題,社交功能和應用場景的缺失,是雲閃付目前無法言說的痛。

其實,移動支付平臺的發展,遠不止資金在誰手中這麼簡單。畢竟,在大數據時代,支付作爲信息的重要入口,背後所蒐集到的用戶數據纔是最有價值的。雲閃付要想突圍,光靠註冊數不行,還得想辦法跟用戶建立情感,多撒點紅包,讓用戶能藏點私房錢?這一點恐怕不太夠,還是得多向大佬們請教。

作者/竹書汖