爲何春秋時代的二等強國秦國統一中國 其它幾雄不行

準確地講,是戰國時代只有秦國才能統一中國,在春秋時代,秦國只是一個二等強國,別說統一中國,在晉國的鐵蹄下就是一盤菜罷了。

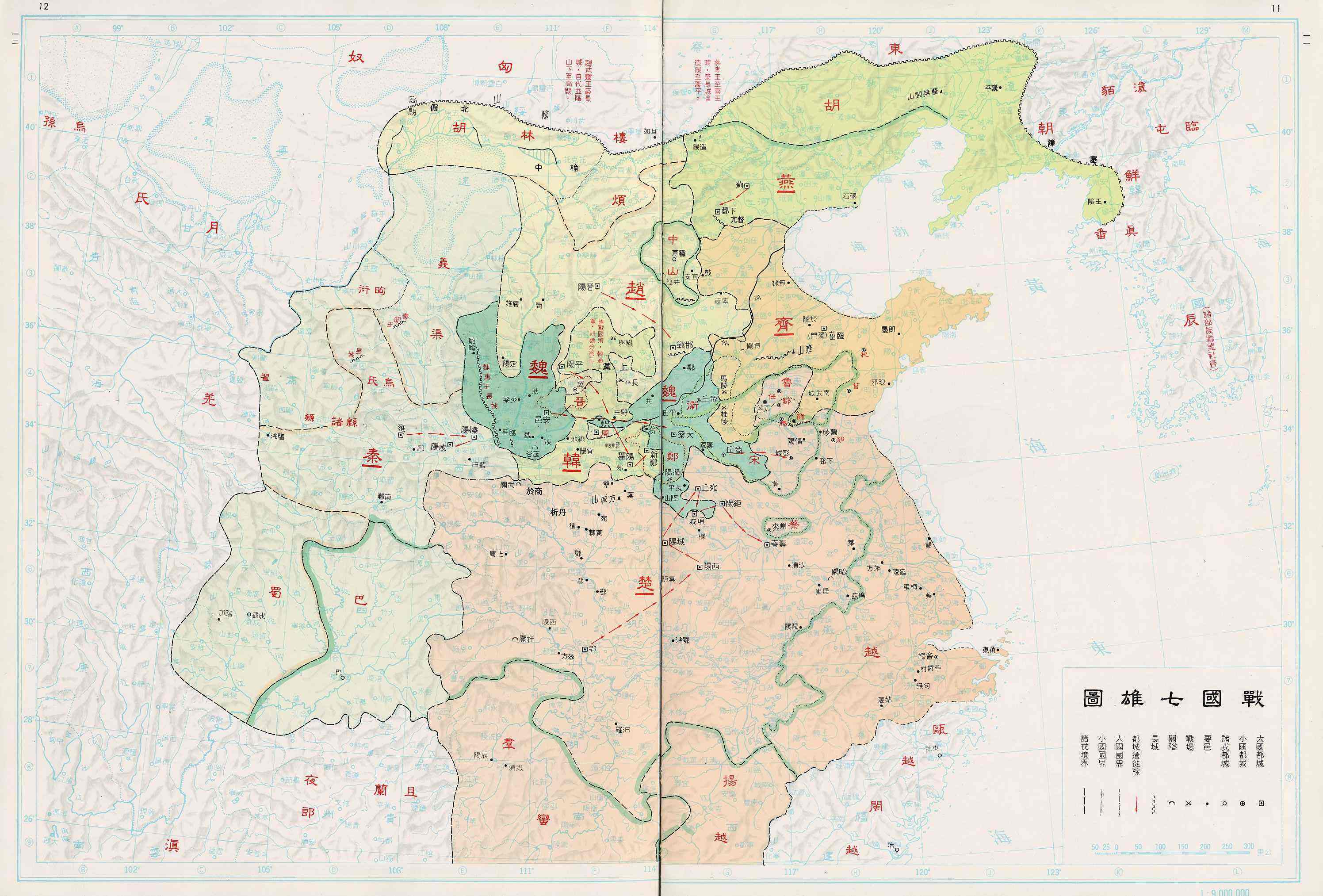

之所以只有秦國才能統一中國,根本原因是其地理位置無比優越。

從春秋末期開始,周朝所確立的分封制基礎上的血親貴族統治進入了瓦解期,相對於春秋中前期各國公室的人倫互殺(弒君三十六,亡國五十二),此時的卿權、士權遞次上升,開始對國君權力層層侵奪。

不過幾個大國面臨的問題雖然類似,解決方案卻各不相同:

姜齊,天子所命的國、高二卿,乃至於姜姓國君都被後起的田氏所取代。

晉國,曲沃代翼之後,小宗滅大宗,排斥公族,重用異姓大夫,並以這些功臣之家採取四軍、三軍主將、軍佐輪流執政。

秦國,依舊是公族分封執政。

楚國,公族分封繁衍的大姓執政。

最後的結果就是田氏代齊、三家分晉、楚國分裂、秦國則是自秦厲公至出子的"七世內亂"。

但是,這個歷史進程結束了嗎?

並沒有,對於所有國家來說,課都是要補的。

田氏代齊之後,緊接着就是不斷的政變,伴隨着內亂,是三晉等國對於齊國的連續攻伐,齊威王登位,齊國方纔內部歸於穩定,國勢重新崛起。

三家分晉之後,看似晉國的內亂"塵埃落定",應該沒事兒了吧?

還真不是,三家各有各的"坑"。

原本在趙簡子(趙鞅)、趙襄子(趙無恤)時代強橫一時的趙氏、趙國,由於大宗、小宗之間的繼承權問題,不斷政變、內戰,斷斷續續折騰了近100年,直到趙肅侯方纔告一段落,這個階段,趙國國勢衰弱,沒事兒就讓人揣兩腳。

魏文侯治理下的魏國可以說是蒸蒸日上,也成爲了戰國時代第一個"國際霸權",但是這種霸權更多的是以"三晉聯盟"的方式存在,即三家"同氣連枝",合起來欺負齊、秦、楚。

而到了魏武侯時代,國策變化,開始四面出擊,這也情有可原,畢竟需要擴充領土,爲了面子丟了裏子的事情,實在得不償失,然而,土地沒得多少,樹敵卻是一羣。

等到魏武侯一死,太子罃就遭到了其弟弟公子緩的反叛,韓趙兩國參與扶持公子緩,大敗魏軍於濁澤,太子罃都被圍困,最後因爲趙國希望分裂魏國爲東西兩部,韓國不滿,太子罃贏得了繼承權戰爭,但三晉聯盟徹底破裂。

此後的魏國,西部以安邑爲中心的"老家"和東部以大梁爲中心的"新土"之間,日益分割,魏惠王遷都大梁之後,西部的地盤更是在秦國的進攻下"日削月割",東部的疆域則處天下之中,面對齊、楚、趙等多家的兵鋒,最終在齊、楚、秦三家的崛起中交出了霸權。

反觀韓國,本身就是三晉中最弱的一家,也因爲王位繼承權的問題經歷了長期的混亂,耗費了80年時間才滅亡了鄭國,還沒怎麼喘氣,秦國和楚國又把手摸在了它的頭上,一直疲於奔命。

這三家,歸根結底是"化家爲國",補的是王權課,即如何實現王室獨尊,與王族的上下分離。

楚國和齊國,與三晉則根本不同,補的是另一部分的課。

楚國在春秋時代和戰國時代的擴張一直持續,相繼吞沒了越國、魯國,但是,楚國採用的分封制+縣公制(任命制縣官,類似於日本戰國時代的"城代"),卻在疆域廣大之後出現了嚴重的分裂傾向。

比如在吳起奔楚之前,楚國的王子據陳、蔡(兩個相當於"千乘之國"的大都會)自立,吳起奔楚之後,首先就滅亡了陳蔡的割據勢力,又東征、南征,同時,遷徙舊都鄢、郢周圍和南陽地區的封君到邊遠地區。

楚國的這一波崛起,楚悼王甚至親率軍隊抵達周朝的成周王幾,準備在當地建新"郢",也就是王城,而楚軍主力則大勝魏軍於州西,並穿越大梁西北的關塞,飲馬黃河。

沒想到楚悼王死後,封君立刻叛亂,殺死了吳起,而繼任的楚肅王藉機掃蕩了叛亂的封君,卻一改擴張的政策,五十年不出,一直到楚懷王。

而楚懷王在兵敗垂沙之後,楚國又發生了莊蹻之亂,《荀子·議兵篇》就說:

然而兵殆於垂沙,唐蔑死;莊蹻起,楚分而爲三四。

啥意思,外戰失敗被斬首8萬,就出了莊蹻爲亂,按照《呂氏春秋》的記載,已經達到了"莊蹻暴郢",也就是在郢都肆虐了,楚國因而分裂,這個根兒就是地盤太大,封君太衆,存在事實上的多政治、經濟中心,王室戰敗,地方分裂勢力就開始抬頭。

而楚國最後迫不得已的解決,也就是在被白起打敗後的遷都,擺脫了舊的分封格局之後,反而還能有一波復興。

齊國的記載相對來說較少,但是施行"五都四鄙制",也就是一種以都市爲中心的軍區制,是比較確定的。問題是這種體制本就是"自守"的格局,所以,齊國滅燕佔不住,滅宋也佔不住,等到被五國聯軍反殺的時候,七十餘城快速淪陷,屬於典型的日子太優越,過不了苦日子,說得現代點,過早進入"中產社會",反倒會被"野蠻人"虐。

說完對手,說說秦國。

自秦厲公到出子的七世之亂,由於秦國的地方偏僻,反倒沒有吸引中原強國的注意力,這個過程中,秦國原本實力強橫的分封公族勢力自相殘殺殆盡,留下的了大量的空餘土地,可爲國君控制的公田。

事實上,如果不是有大量的空地、荒地,也不會有日後的"墾草"法令,而這樣的物質基礎,給從魏國流亡29年的秦獻公,進行學習東方各國的改革,提供了條件。

自秦獻公改革開始,到秦孝公任用商鞅,實際上是通過學習東方六國的先進組織制度,逐步實現軍、政分離,完成君權獨尊的過程。

至於說軍功爵制下的"分封",春秋末期,晉國就施行了"下大夫受郡、下大夫受縣"的軍功封授制度,而楚國也有"楚爵"和軍功相關,那些將此視爲"黑科技"的人,只是因爲孤陋寡聞罷了。

當然,這套體制對於不缺荒地、不缺炮灰(陰晉之戰攻吳起竟然出動了50萬人),只缺人才的秦國來說,最大的作用,在於給世卿世祿制度增加了多樣性,領軍將領用王室封君、世襲封君,與六國遊士的客卿相結合,再從六國來歸的遊士中組建"國君近臣"班子(秦、漢稱"宦皇帝者")做相邦爲首的官僚系統的高官後備,最後建立了穩定的君主集權體系。

在這一點上,秦國沒什麼先進之處,因爲,齊國和三晉,拜相執政一樣是從近親封君和外姓遊士中選拔,到戰國中後期,除了楚國、燕國之外,各國都已經完成了君主集權的體系建構,後果就是篡位、內戰之類的亂事越來越少。

當然,每一次內亂,伴隨而來的都是鄰國的進攻和干涉,最佔便宜的就是秦國,僻處西陲,封上函谷關,自己怎麼折騰,別人小打小鬧的也進不來。

秦國最幸運的"天時"因素在於,當它的擴張沒有達到構成整個"天府之國"(關中盆地)的完整防禦體系之前,其餘六國不斷地發生內亂和土地爭奪,形成了互相牽制的戰略態勢,給了秦國時間。

在秦國真正具有統一的實力之前,魏國(魏文侯、魏武侯、魏惠王)、楚國(楚威王)、齊國(齊宣王、齊愍王)、趙國(趙武靈王、趙惠文王)先後建立霸權,又因爲一次次的內亂或是國際聯合絞殺而喪失穩定霸權的條件。

反觀秦國,在商鞅變法之後,不是沒有面臨五國伐秦的窘境,都靠着楚秦聯盟、崤函天險轉危爲安,等到秦昭襄王時,秦國最終完成了對關中根本之地的鞏固,東出滅亡六國的大勢已經無法阻擋。

最直接的例子就是,在秦孝公、秦惠文王、秦武王的時代,秦國要幾年才發動一場戰爭,而在秦昭襄王的後二十年,幾乎每年皆戰,而且是一年間同時發動或應付2、3場戰爭。

這正是秦國崛起的天時和地利,至於人和,秦的法制體系本來就來自於三晉,三晉則脫胎於晉國的法制傳統,都是一路貨色,要不是秦始皇一把火把六國史書全燒了,搞了個死無對證,哪兒輪得到這些鼓吹秦國體制先進的"大孩子"們吹牛B?

對了,想起來有讀者自信滿滿地質疑,"秦國不比六國強,爲什麼最後他滅亡了六國?"

簡單回答一句,這種"成王敗寇"的邏輯不叫邏輯,按照這個邏輯,長平之戰時,趙國的疆域比秦國小,人口比秦國少得多,能在損失四十五萬軍隊之後,打贏邯鄲之戰,戰勝秦國,又痛扁發兵六十萬來摘桃子的燕軍,等於半個趙國打敗了半個秦國+整個燕國,是不是體現了趙國超越其他六國的"制度優越性"?

其實稍微多點社會經驗、職場經驗就能明白的道理是:

多頭競爭的環境下,並不是誰做的最好,誰就能贏,而是,誰犯錯最少,誰最可能笑到最後。

(責任編輯:費琪 CN001)

魏文侯治理下的魏國可以說是蒸蒸日上,也成爲了戰國時代第一個"國際霸權",但是這種霸權更多的是以"三晉聯盟"的方式存在,即三家"同氣連枝",合起來欺負齊、秦、楚。

而到了魏武侯時代,國策變化,開始四面出擊,這也情有可原,畢竟需要擴充領土,爲了面子丟了裏子的事情,實在得不償失,然而,土地沒得多少,樹敵卻是一羣。

等到魏武侯一死,太子罃就遭到了其弟弟公子緩的反叛,韓趙兩國參與扶持公子緩,大敗魏軍於濁澤,太子罃都被圍困,最後因爲趙國希望分裂魏國爲東西兩部,韓國不滿,太子罃贏得了繼承權戰爭,但三晉聯盟徹底破裂。

此後的魏國,西部以安邑爲中心的"老家"和東部以大梁爲中心的"新土"之間,日益分割,魏惠王遷都大梁之後,西部的地盤更是在秦國的進攻下"日削月割",東部的疆域則處天下之中,面對齊、楚、趙等多家的兵鋒,最終在齊、楚、秦三家的崛起中交出了霸權。

反觀韓國,本身就是三晉中最弱的一家,也因爲王位繼承權的問題經歷了長期的混亂,耗費了80年時間才滅亡了鄭國,還沒怎麼喘氣,秦國和楚國又把手摸在了它的頭上,一直疲於奔命。

這三家,歸根結底是"化家爲國",補的是王權課,即如何實現王室獨尊,與王族的上下分離。

楚國和齊國,與三晉則根本不同,補的是另一部分的課。

楚國在春秋時代和戰國時代的擴張一直持續,相繼吞沒了越國、魯國,但是,楚國採用的分封制+縣公制(任命制縣官,類似於日本戰國時代的"城代"),卻在疆域廣大之後出現了嚴重的分裂傾向。

比如在吳起奔楚之前,楚國的王子據陳、蔡(兩個相當於"千乘之國"的大都會)自立,吳起奔楚之後,首先就滅亡了陳蔡的割據勢力,又東征、南征,同時,遷徙舊都鄢、郢周圍和南陽地區的封君到邊遠地區。